【来源:

编剧工厂】

在2月10日落下帷幕的第92届奥斯卡颁奖典礼上,各大奖项结果揭晓。要说本届奥斯卡最大赢家是谁,非韩国电影

《寄生虫》

莫属。本片由

奉俊昊、韩进元

编剧,

奉俊昊

执导,一举拿下

最佳影片、最佳导演、最佳国际影片、最佳原创剧本

4项重要大奖,连创N项历史记录。

近年来,印度的《摔跤吧!爸爸》《起跑线》,泰国的《天才枪手》,日本的《小偷家族》……一部部引发广泛热议的优质亚洲电影,无一不直指“贫富分化和阶级固化”这一典型社会矛盾。韩国的《寄生虫》作为又一部批判现实主义的精品力作,从剧本创作角度看,带给我们的启示有哪些?请看这份剧本评估报告:

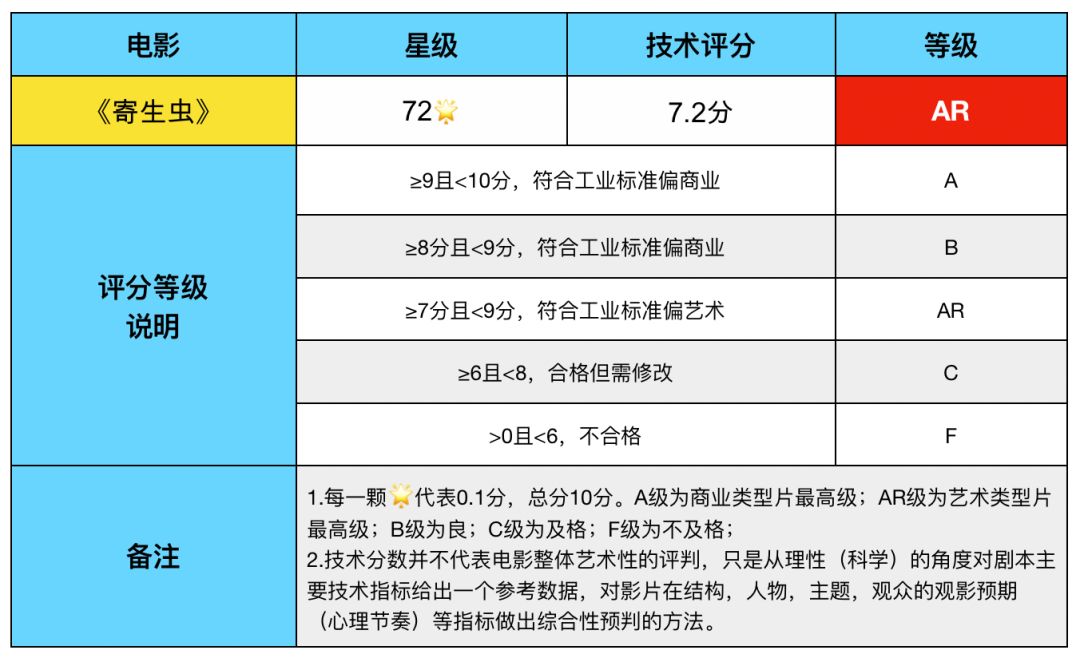

剧本技术鉴定结果

基本信息

前言

故事都是关于人的改变的。在大多数电影中,我们总是透过某人的行动及改变,隐喻某一事物及其背后的本质和意义,借以传达主题。但亦有一些主题无法用某人的行为和改变来隐喻。

当我们的故事,不仅仅满足于透过某人折射本质和意义,主题变成对群体的探讨时,例如:人类如何面对?阶层如何改变?诸如这些探讨群体本质和意义的主题,故事又该如何处理呢?

《寄生虫》便为如何创作

群像主题的电影提供了极好的范本,

其方式与编剧工厂之前分析的电影《天地大冲撞》的方法极为类似,可对比两部电影的剧本评估报告进行学习,效果更好。

我们通过优秀电影案例《寄生虫》,精心对比分析此类群像主题电影如何灵活运用规则,将技术与艺术,故事与思想完美融合,给观众以美的享受,用以拓展编剧的技能维度和创作的宽度,以下是详细的信息分析。

《寄生虫》是奉俊昊导演的一部类型明确的

故事片

,虽然影片在技巧手法,主题表达上做出了一些不同的选择,使得故事独特新颖,但影片依然严格遵循着类型电影的原理,做到了类型清晰,结构完整,主题统一。

影响《寄生虫》在故事情节上新颖独特的主要原因,在于编剧对主题表达的选择上,

即影片并不仅仅关注个体的成长与改变,而致力于探讨韩国社会日益严重的阶级对立的群体问题,将目光聚焦在底层的阶级群体的群像之上。

虽然之前韩国电影也出现了一些艺术气息浓郁的作品探讨过这一主题,如《燃烧》,但以类型电影见长的奉俊昊导演,用类型片的故事技巧和方法,通过讲述一个有趣而独特的故事向大家证明,类型片依然可以承载沉重的命题和个人情感的表达,只不过这一类导演,也同时希望讲好一个故事,除此之外,并无差异。

因为大多数电影探讨的主题都是沿着个人的成长和改变设计的,那么表达群像主题的电影如何做到既保证故事结构的完整统一,不至于松散,又可以表现一个群体人的集体困境呢?这是一件较为困难的事情,我们常常会因为要表现群体而使得故事变得松散,

用技巧控制故事的结构和主题的表达此时就显得格外重要。

通过对故事原理进行创造性地改变,就可以轻松的兼顾两者,达到主题和结构的完美统一。

影片《寄生虫》属于

“被制度化”

的

“事件群体”

类型。

这类题材的基本议题是:做他们还是做自己?该类型需要满足三个基本元素:

1.一个群体机构,

这个“机构”可以是一个家庭,一个组织,该片所展现的是社会群体中阶级两极分化的制度和现状;

2.一个“选择”,

基宇想要打破制度的鸿沟,融入上层阶级;

3.一种“牺牲”,

基宇妥协于阶级制度,最终没能改变自己的命运,美好的“梦想”依然只存在于幻想之中。

基宇一家人的反抗虽然以失败而告终,但影片依然传达给观众一个信息,那就是不要对群体内部发出的声音置若罔闻,阶层的矛盾(制度)如果不被打破,悲剧则必然愈演愈烈。

被制度化类型的人物分为:

天生反叛者

(白兰度型)、

天真型

和

公司人

三类。影片中基宇属于“公司人”,他处于阶级体制中已久,从他身上我们体会到顺从就等于失去了人生的果实。

《寄生虫》中主角基宇的人物原型是妇女之友。这一原型理解女人,他鼓励女人变得坚韧、强大和性感。基宇在教多慧做题时,鼓励她不要因慌乱而输掉战场。他能清楚看到女人内心深处的伤痛和渴望。基宇面对缺爱的多慧,展现出真心实意的关心与安慰。他特别机智,能说会道,设计一系列方案让全家进入豪宅,这一原型最大的动力是爱和归属感,基宇为了爱与归属感,想让全家人都改变命运,并且想杀掉阻拦自己幸福的吴勤世,和多慧在一起,“跻身”上层阶级。

《寄生虫》四位一体人物设计中,对手是

非实体

,即悲剧的过往——身处于底层的阶层,他们希望能改变自己的阶级地位和生活命运。这一困境造成了基宇在有机会到富人家工作后,思想开始发生微妙的变化,压抑已久的改变自己的命运,逃脱底层阶级的内心愿望得以激发,生活平衡就此打破。这一愿望持续给主角一家人提供障碍,最终基宇为了和多慧在一起,决定杀掉吴勤世,实现融入上层阶级的愿望。这与《摔跤吧爸爸》采用了同一种对手设计方式,即女主人公因为印度女性的宿命而被迫选择用摔跤的方式改变命运,这一宿命击碎了女孩的生活,并持续为主角提供障碍。

对手常常表现出一种共通性的恐惧,即所有人类的疯狂与暴力的倾向。

基宇给多慧当家教是一个可以接触上层阶级的机会,这折射出了基宇内心对处于下层社会的不甘以及面对上层社会的“自卑”与“恐惧”。基宇只有遭遇他的这一阴影,并将它融合在自我里,他才能得以改变。但是最后基于失败了,家人被杀,爸爸被困。他必须要直面自己内心的恐惧,承担起家庭的责任,努力挣钱,买下豪宅,才能解救父亲,冲突才能解决,即基宇要正确面对阶级差异才能得到解脱。

这正是通过和这个非实体对手的对抗,实现对自我缺失部分的整合,也是人物应该成长和改变的地方。

情感线人物即B故事人物是前帮佣雯光夫妇。根据故事原理规定,情感线人物是与主角相关联(绑定),且必须从另一个层面承载主题的人,应该是能够“帮助”主角学到人生经验的爱人、精神导师或者一个团体。这一原理最广泛,最普遍的运用是将情感线人物设定为与主角相关联的爱人,亲人,朋友。一般情况下是一个人,这个人与主角关系亲密,并从精神层面上给主角帮助,与主角形成B故事的情感关系。

但《寄生虫》的编剧,却对该故事原理的功能要求进行了一些差异性的选择,故事立刻变得不一样。

影片的B故事选择了电影中较少选择的一个团体而非个人,

并且没有将B故事人物,即前帮佣雯光夫妇设定为常规选择中的和主角较为亲密的爱人,亲人,朋友,而是选择了与之相对立的团体——拥有着同样困境的另一个底层群体。如果我们仔细分析会发现,

这个B故事团体,既能够与主角相绑定,也能够承载主题,还能够承担启发主角人生经验的作用,

所有故事原理的功能全部具备,只是编剧并没有选择一般故事和编剧普遍选择的,与主角较为亲密的爱人,亲人,朋友作为情感线人物。主要原因是大多数故事都是个人成长故事,表现群体主题的电影较少,但故事原理对此也有明确的技巧运用方法,只是需要我们更加熟练掌握技巧,才能灵活运用。

如影片《天地大冲撞》,B故事也不是与主角较为亲密的爱人,亲人,朋友。船长与女记者形成B故事,但是两人不认识,甚至不在一个空间(船长在地球之外),但影片的编剧依然通过女记者直播船长等人的消息,将这两条线索绑定在一起。两部电影的编剧,是两个极其精通故事原理的天才,两部电影类型和主题截然不同,却运用了相同技法巧妙的编制了两个同样想表达群体主题的故事。

影片《寄生虫》中的群体是通过雯光夫妇这样一个与金家一样“寄居”在豪宅里的团体,

来表达底层阶级群体与上层富人阶层根深蒂固的对立与矛盾的主题;

《天地大冲撞》中的群体是通过灾难面前,寻找“家”和“爱”的女记者,小男孩等群体,来表达和探讨人类在灾难面前如何回归“家”这个情感家园的主题。电影迥异,手法异曲同工!

影片的智者是非实体智者,

一个意念——摆脱底层阶层。

第三幕中,基宇要保护一家人的身份不被拆穿,能够继续“寄生”在豪宅,于是决定杀掉吴勤世,以绝后患。

正是这个想要摆脱底层阶层的意念主导了主角的行为。

在智者的引导下,主角如果选择正确的方式展开行动或在最后觉醒,则会走向成功,但如果主角选择错误的方式试图完成智者的引导,且在第三幕不选择觉醒,则会面临失败或死亡。基宇一家正是因为采用后者的错误的行为方式,且拒绝觉醒,因此结局以失败和死亡告终。

需要强调的是,

大多数电影中的主角,都会在智者正确的引导下,做出正确的行为,走向最终的改变,

但该片则选择了主角在面对智者正确的引导——改变自己的生活时,既没有选择担起责任,靠自己的努力改变一切这样正确的方式;也没有采取通过对抗陈腐无知的上层阶级,来争取独立和自由的权益这种正确的方式,而是选择了保有固有的阶级对立,并不想与之对抗,只是自己一家试图融入上层阶级这种错误的行为。这便注定了他们成为阶级矛盾激化的牺牲品。

英雄之旅

影片《寄生虫》属于

男性英雄之旅。

男性英雄之旅需要在建置部分构建主角的社会期望。

基宇的社会期望是养家糊口,作为无业游民的他最需要一个职业,得以读书、养活家人。情节点1基宇建立的需求是赢得一个目标——他需要把家人都弄进豪宅,而基宇在中点清晰的建立了这个需求,他们要阻止前管家雯光把视频发给女主人,实现全家人寄居富人家的目标。

男性英雄之旅的另一个要求是:人物直到第三幕才会觉醒,角色也可以选择不觉醒,因此男性英雄之旅第三幕有上升或下降两种结局走向。

基宇在第三幕没有觉醒,他没有正视自己的缺点和改变,反而想杀掉吴勤世,维护自家人的“地位”,因此他走了下降的方向,人物必然面临失败的结果。

认同危机

《寄生虫》中主角基宇的“认同危机阶段”属于“自主VS怀疑与羞耻”,

这一阶段的要求是:借着“正义之师”对抗“权威”,以一种常人无法做到的方式,表达他们的“自治权”。

主角基宇需要克服对自己的“卑贱地位”感到“羞耻”以及对未来能否摆脱这种处境的怀疑。

基宇自以为代替了朋友敏赫,也打算在多慧毕业后与她结婚。混进上层社会让他对自己的身份有了幻想,他可以变得如大学生敏赫一般,去教训在自家窗户口随地小便的人,这是基宇对自己“卑贱地位”感到“羞耻”的心理学依据,也是后续行为的潜在动机。可是基宇并没有选择正确的方式来对抗“权威”,在自身明确的“自卑感”心理影响下,基宇及家人并没有想着如何对抗制度,而是希望融入上层社会,实质上,他们并不想推翻制度,也不想获得“自治权”,而是希望借着混入上层社会,实现自己改变生活的目标。

这部电影剧作技巧上的独特之处在于,编剧和导演基于主题表达的需要,

对剧作技巧中的四位一体,英雄之旅以及心理学层面的“认同危机阶段”等元素进行了独特的选择和创造性的转化。

编剧选择了大多数电影很少选择的结构设计方向和处理方式,

例如:在大多数电影的“四位一体”的智者功能的设计中,主角常常在面对智者的正确引导时,采取正确的行为方式并最终觉醒。这也是很多电影的结局方式,主角最终得以成功和胜利,但《寄生虫》中,由于特殊的主题表达,编剧选择少数电影

“不觉醒”

的结构走向(如电影《白鲸记》),让主角在面对智者的引导时,选择错误的行为方式,并在“不觉醒”的人物命运设计中,走向失败和死亡的结局。

而这个错误的行为方式,又创造性的改变了“认同危机阶段”的一般用法。

影片选择了“自主VS怀疑与羞耻”这一人物的“规范冲突”阶段,

但编剧并不想像《角斗士》那样来处理故事结构和人物,即借着对抗“权威”来争取自己的“权利”,获得自身的“自治权”。编剧并没有选择大部分人选择的为了克服自身的“

羞耻感”

而对抗

“权威”

的正确行为方式上,

反而选择了为了克服“羞耻感”而试图妥协,融入制度的错误行为方式上,创造性的改变了“认同危机阶段”的常规用法,

从而改变了故事的设计方式,结局自然也根据这些剧作技巧选择的不同而改变,由此创造了一部主题独特,故事新颖的电影作品,但编剧并没有推翻故事的原理和技法。

需要说明的是《寄生虫》中所有剧作技法都遵循故事两千多年来的不变原理,编剧只是在原理要求中,对剧作技巧进行了创造性的选择和改造,这种艺术化灵活运用技巧的能力,令人叹为观止,精妙绝伦!

《寄生虫》的“心理防卫机制”(即一种保护自我的行为,借着释放某些被阻绝的,原欲能量造成的压力来达成)是:

压抑——抑制

。借着在角色身上创造高强度的压抑,创造了故事的张力和悬疑,当张力最终被释放时,即便几句话、一个手的触碰,都可以具有不可思议的,情绪宣泄的力量与戏剧性。基宇对阶级感的压抑,在第三幕众多来宾到场多颂的生日宴上爆发,这一刻他体会到阶级的分化。

这一心理防卫机制同样存在于基宇的家人身上,就像存在于每一个底层阶级人身上一样。

金基泽面对影片中各种表现阶级“符号”的事物:如半地下室的蟑螂、反复在影片中强调的“穷人”气味、被殖民被入侵的印第安人象征等,长时间抑制自己的情绪,最终被朴社长捏着鼻子拿车钥匙的动作刺激,这种对待生命如此冷漠的行为,使得金基泽无法再压抑内心的愤怒,金基泽拿起刀,刺杀了朴社长,宣泄自己的情绪,释放张力。

节拍点对比分析

规则:

电影的开场画面,通常要设定基调,情绪,风格。开场画面往往与终场画面相反(相呼应)以凸显主题(故事都是关于改变的)。

分析:

《寄生虫》采用了主角基宇直接登场的开场方式。

变通通过主角基宇的3p——展现了住在狭小、潮湿的半地下室里,生活窘迫的金家四口人的生活,迅速建立了基调,情绪和风格,并告诉观众这是一个关于贫穷家庭的故事,即这是一个关于“底层阶级”人物命运的故事。

影片结尾,基宇的豪宅幻想结束,回到现实,他在自家的地下室给“寄居”在豪宅地下室的父亲写信,表明父子俩一定会“重见天日”。开场画面与终场画面得以呼应,由幻想跌入现实,这是电影表达的主题:

阶级的固态差距难以跨越。

值得一提的是,

编剧利用构建主角3P生活这个本应该出现在“铺垫”节拍点的技巧前置的方式,展现影片的基调,情绪和风格,并建立影片的戏剧前提,

即电影是关于什么的?这两个开场画面的核心功能,既完成了开场画面的功能要求,又提前完成了人物的三维立体生活的塑造。

用此方法进行开场画面设计的电影并不多见,但是一个值得借鉴和参考的灵活运用原理的经验。

规则:

在结构扎实的剧本中,前5分钟里就会有人(配角)提出问题或做出陈述(通常针对主角),而这些正是主角缺乏的。

那个人(配角)跟人生自然的,本能的,原始的一面有较多联系,他会与影片中的主人公交谈(这个人物会说“骄傲会导致挫折”,“家庭比金钱更重要”之类的话),主人公并不知道谈话内容对他在影片中的角色延续极为关键,而这个问题或陈述就是影片的主题。

编剧将在这个位置第一次有机会提出问题或做陈述,暗示电影主题。

分析:

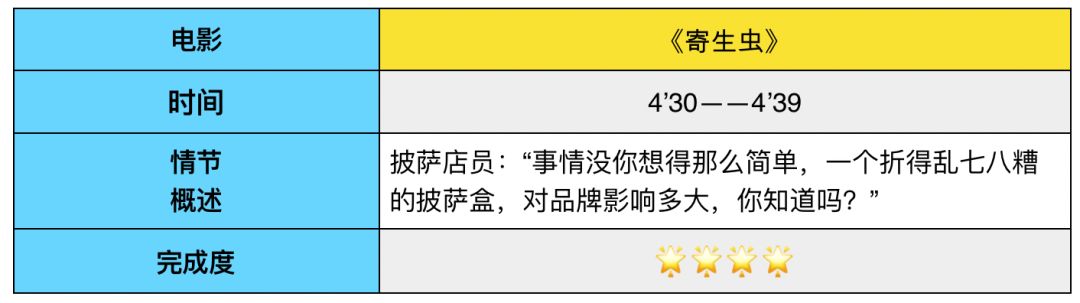

《寄生虫》的主题呈现出现在影片的四分半钟,

披萨店员说:打包盒有压痕,乱七八糟的披萨盒对品牌影响很大。但他们不能明白折线精准的盒子对品牌的意义,这个问题正是主角陌生的。编剧在这个位置第一次有机会提出问题或做陈述,暗示电影主题。乱七八糟的披萨盒对品牌形象的影响正如底层人对社会形象的影响一样,特别是那些当街撒尿的人。

规则:

通过呈现一小段主人公日常生活,建立主角的短期目标,揭示主角不公平伤害和潜在危险。我们把主人公在开场面对的状况称之为

“停滞等于死亡”

的时刻,意思是主人公对自己的现状不满(也可能自己没意识到),如果主角不试图改变(停滞在这一时刻)这一现状还不如去死。这就意味着,

任何电影的开场画面都要展现一个身处困境的主角,不能出现“三无”主角,即:无缺点或缺失;无困境;无欲望。

1.主角是谁:

必须紧紧围绕着主角的三维立体生活展开,即建立主角3P生活——职业生活(工作),个人生活(家庭及朋友)及私生活(独处),是告诉观众谁是主角并了解主角的好时候,也要为后面做好铺垫。主角要出现在正常生活(规律生活)中,平淡如水,但危机就隐藏在背后,所以生活在被转变前要描述好平静。

2.戏剧情境是什么:

围绕故事(世界)的戏剧性的状况是怎样的。

3.戏剧前提是什么:

故事是关于什么的?告诉观众世界是什么样的。

故事的引发事件出现;设定故事的赏金,赌注和故事目标;首次展现过往创伤给主人公的痛楚。必须向观众显示什么是英雄缺少的东西,这些主角缺少的东西将会在剧本中爆炸,打开主角的头,并治愈他。同时,我们也要给观众“喜欢”主角的理由。

人物不一定非要可爱,但要将人物置于冲突中,人物的动作要充满特点,可信。

分析:

《寄生虫》早在开场画面就已通过建立主角基宇的3p(职业生活,个人生活和私生活)建立了影片的情绪,基调和风格以及电影是关于什么的,并且开场即塑造了主角的生活——一家四口都是无业游民,他们靠打临时工维生,通过家里没话费、无网络的生活“常态”,塑造了基宇的职业及个人生活。

由于铺垫功能中建立人物3p的要求已经提前完成,

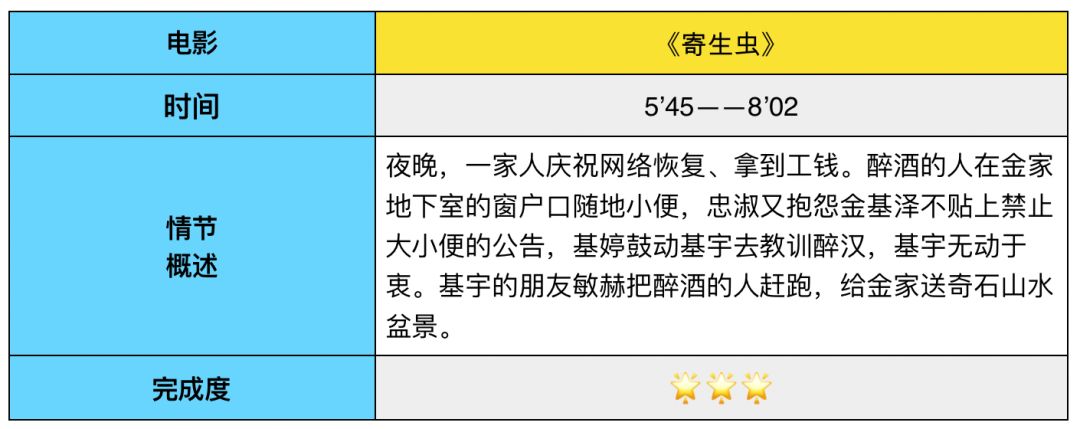

因此该片铺垫部分充分围绕构建影片的戏剧情境进行情节设计,

并且根据被制度化这一类型的要求,应该将反映影片制度的阶层冲突建立起来。

该部分通过醉酒人在基宇家窗户口小便,基宇无视妹妹的鼓动,如父亲一样无动于衷,揭示了主角作为层阶底级的不公平伤害和潜在危险,同时展现了基宇的短期目标,“无业游民”基宇需要改善自己和家人的生活。而基宇的朋友大学生敏赫把醉酒人赶跑的情节,展示了上层阶级的“力量”,完成阶级的建置,展现了影片的戏剧性情境,并且首次展现了基宇的过往创伤的痛楚——作为具有“羞耻心”的底层阶级人民,被欺辱都不敢吭声。敏赫的到来,也构成了故事的“引发事件”,使得故事得以运转,但这一引发事件并没有在铺垫里得到揭示,而是直到催化剂处才得以理解,

“引发事件”在该节拍点功能不够完备,导致铺垫部分无法设定故事的赏金,赌注和目标。

《寄生虫》所展现的主角家庭虽是一群“无业游民”,但他们并不是好吃懒做的人,他们渴望工作。

在同情心的作用下使我们“爱上”主角。

4.

催化剂(面临历险召唤)

规则:

影片中出现的第一次

“剧烈打击”

。催化时刻,粉碎主人公原来平静的世界,打破主人公所有生活的平衡。“新机会”被揭示,这个新机会有一个清晰,可定义的目的,而主角要实现这个目的。暗示主角某个内在问题,使用他这个原型的一些缺点——诸如贪婪,嫉妒之类,但主角不会马上改变。节奏加快,陷阱就位。

分析:

催化剂的设计有四种方式,分别是

“随机型”

和

“有因型”

。“随机型”包括

天降鸿福型

和

天降横祸型

;“有因型”包括由

主角

做出决定导致和由

一个力量

足以颠覆主人公的人作出决定导致。

《寄生虫》催化剂采用了

两次催化

的方式,由“有因型”中,主人公自己做出的决定导致——基宇决定代替敏赫做家庭教师。“新机会”被揭示,这个新机会有一个清晰,可定义的目的——有机会通过自己的勤劳改变自己的命运。这是个“向好”的催化剂,带给基宇家庭打破生活平衡,接触上层阶级的机会。陷阱就位,悬念构成。

规则:

1.

新人物和关系发展,

拴链人物——对手,导师,爱恋对象或伙伴出现(若之前未出现)。所有主要的配角在这一阶段都应该登场,不管主角有没有遇到他们。

2.

揭示“渴望”

——主人公对他要走上的道路产生怀疑,主角拒绝了“新机会”,尝试能够继续保持从前的生活以及对待事物的方式,但是不断有压力和障碍推动他去考虑并接纳这个“新机会”。

分析:

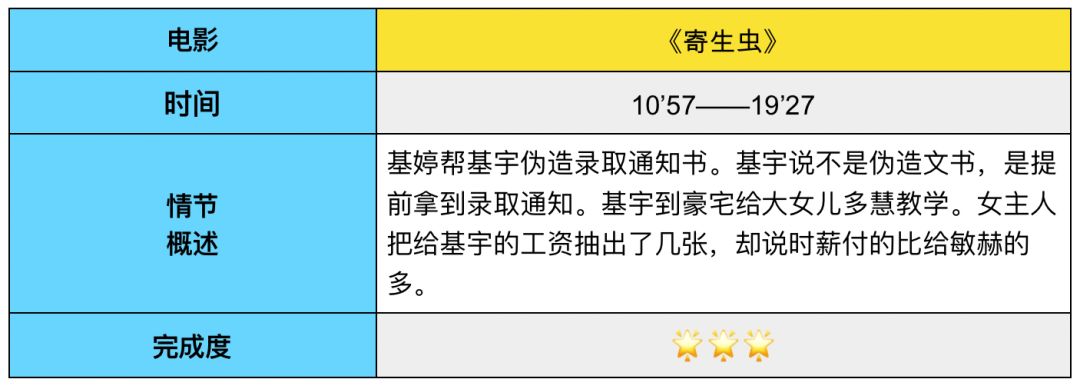

《寄生虫》的争执部分揭示了基宇的“渴望”——但需要展现基宇对他要走上的道路产生了“怀疑”,这种“怀疑”是通过作用在主角基宇身上的一件“承认挑战”的事件和一件“否认挑战”的事件组成。基宇决定去富人家是基宇“承认挑战”的事件,会修图的基婷也帮助基宇充分展现基宇“承认挑战”的行动,

但该影片中缺少基宇“否认挑战”的事件,因此争辩处没有较好的完成基宇对自己要走上的道路产生“怀疑”的效果。

如果此处要增加基宇“否认挑战”的事件,有两种法式可以解决:

第一种解决方法是让主角主动质疑自己无法做到,并在行为上做出不去面试的动作。

如果采用这一方式处理,可对基宇早上拿着伪造文书准备出发,与父母对话的这场戏进行修改,使其犹豫不决,甚至想要放弃,即可达到“否认挑战”的效果;

第二种解决方法是让主角基宇坚定的选择面试,家人否认他,认为他可能会被识破并遭受严重后果。

就像电影《绿皮书》中,主角决定要做黑人的司机,进行南下巡演,而妻子却说他一定坚持不下来,会中途放弃。影片也可以选择这种主角坚定,但其他人提出质疑的“否认挑战”的技巧处理方式,但需要注意的是,如果选择这一方式,就不能对早上出发这一情节进行修改,因为这一事件总体上还是一件“承认挑战”的行为动作构成的事件,如要修改,应将情节设置到面试的前一天晚上,这样主角的行为动作是一个“静态”的“否认”的行为。

“争执”部分还塑造了对手代理人——富人朴社长一家:单纯的女主人、缺爱的大女儿多慧、“天才”小儿子多颂、以及聪明的女管家雯光,这家人与主角得以拴链,并且作为上层阶级的代表,贯穿全片并统一在同一个主题之下。催化剂的“分晓”事件展现在该节拍点中,基宇成功骗过女主人,成为多慧的英语老师,获取了改变生活的工作。

规则:

主角被迫接受了“新机会”。

主角经历的事件使他不得不确定一个目标,影片的主题世界扔到脑后,准备进入到第二幕中颠倒的“反主题”世界。(主角不能被引诱,欺骗,漂移到第二幕。英雄必须自己做决定。英雄无论如何,积极主动。)

分析:

《寄生虫》中基宇让妹妹也在豪宅找到工作,继而让全家“入住”。但此节拍点并没有清晰明确主人公的需求,他积极主动地接受、创造“新机会”,基宇跌入反主题(颠倒)的世界——伪装身份跻身上层阶级,基宇及金家的世界开始发生变化。但由于争辩时间缺少“否认挑战”的情节设计,第一幕少了十分钟。

第二幕 对抗

7.

B故事

——人物成长第一步,表达

规则:

多数剧本中的B故事是“爱情故事”,同时B故事也是承载电影主题的故事。

B故事起点跟助推火箭一样,有助于使原本非常显眼的A故事衔接更加平滑,

仔细想想。你已设置了A故事,并使其发展开来,现在我们要突然跳到第二幕进入全新的世界,B故事说:“足够了,现在来谈谈别的事情吧!“”这就是为什么切换镜头通常与A故事相符的原因…但两者范围是不同的。

B故事给了我们喘口气的时间,你必须有B故事,

B故事不仅提供了爱情故事及公开展示电影主题的地方,而且给了编剧至关重要的A故事的“切换镜头”。

在这里,主人公绞尽脑汁寻觅良策,独立应对或与他人合作,而往往主人公会在此阶段与这个”帮助”到主角学到人生经验的爱人、精神导师或者一个团体共同应对接下来的困境。

分析:

《寄生虫》的B故事应是雯光夫妇的故事,在这没有展示。

8.

游戏时间

1. 新人物出场, 大场面和激动人心的时刻,推高紧张度和提升节奏或故事力量的行动迸发或情感强烈的时刻出现。

2.主角开始朝着新的目的作出努力——通过他旧有的道德方式(道德缺陷)。

分析:

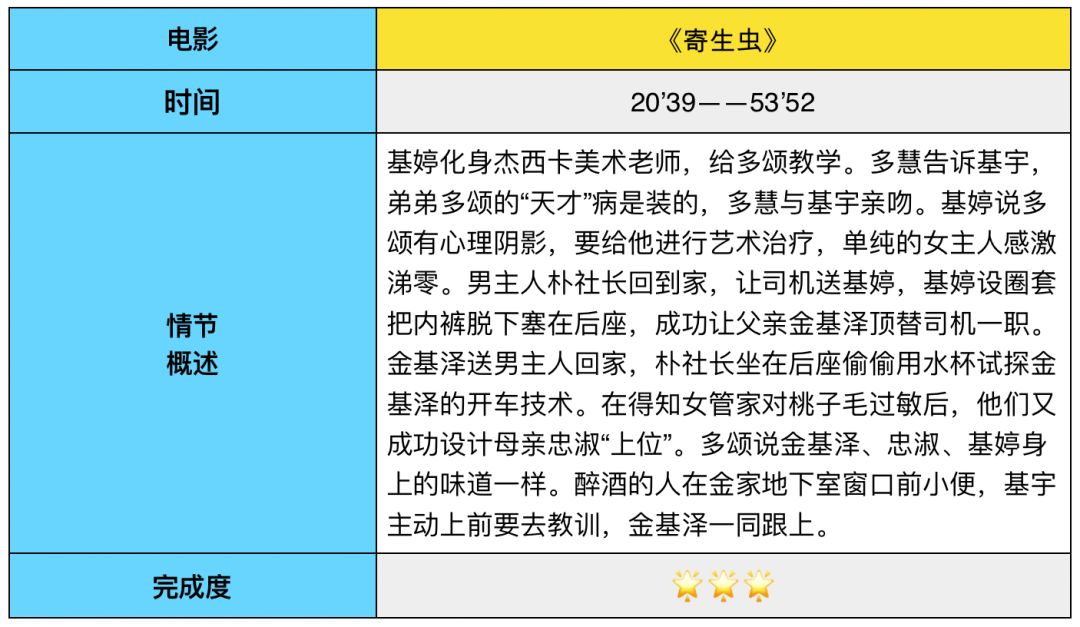

游戏时间,新人物朴社长登场,对手力量增加,金家面临的风险增高,推高了影片的紧张度和提升节奏。金家人继续朝着原有目标作出努力,即都要在富人家找到工作,一家人要寄居下来。

游戏时间应着力展示外部冲突和外部动作,完成:B故事+展现对手力量的技巧设计要求。B故事是前帮佣雯光的故事,她是前屋主南宫贤子老师的帮佣,老师离开时把雯光介绍给朴社长夫妇。雯光被忠淑顶替后,编剧通过朴社长之口铺垫雯光一人吃两份饭,暗示观众还有另一人存在。

因为这是一个群体故事,因此编剧在处理“B故事+展现对手力量”时,既有一些独特的方式,也存在一些问题。影片并没有像常规电影一样,通过一件“B故事”事件+一件“展示对手力量”的事件+……的循环来设计“游戏时间”这一节拍点。

该节拍点的对手力量即为上层阶级的优越感,因此整个“游戏时间”的情节中,主人公一家始终被这种阶级差距所压抑,但越压抑越希望深入其中:

基宇与多慧亲吻,直到全家人聚集于豪宅,儿子多颂说金基泽、忠淑、基婷身上的味道相同,这些都使得对手力量得以展现,即展示阶级力量,预示了风险。那么B故事则是基宇一家为了进入上层阶层,将雯光顶替的故事。

影片在处理这一B故事时,为了更好的展现更多与基宇一家相同的的底层人物的群像,还处理了司机这一个同样指代着底层阶层的人物,

这使得“游戏时间”在做主角群体与另一个同样是底层人群的雯光时,分散了对B故事的刻画,

使得故事往下进展发现地下室时,由于前面的刻画和塑造不够,显得略为突兀。这是编剧为了处理情节逻辑以及刻画群像主题而做出的妥协。

在基宇一家晚餐时,醉汉又来窗口小便,拥有了“尊严”的基宇主动去教训醉汉,父亲金基泽也紧随其后。全家人都在豪宅找到工作是他们跨过的大障碍,基宇从获得接触上层阶级的工作这件事中得到自尊的满足,是他跨过的心理上的阶级障碍,这都是与主题相关的情节设计。

1.一个出人意料的行动障碍突然出现,主人公受挫、倍受打击。

2.一部电影的分水岭,A/B故事交织,电影重新回到主题。

行动迸发中的能量,让事件骤然激烈,倒计时出现,主人公开始面临压力。

分析:

《寄生虫》中点的A故事是富人家外出过生日,金家喧宾夺主占领豪宅,享受富人的财物,他们试图融入上层阶级,获得小成功。

中点的B故事是雯光夫妇事件。

前任帮佣雯光找上门,给住在地下室的丈夫送食物,无意得知他们是一家人,这是一个出人意料的行动障碍,将对金家的“寄居生活”造成阻碍。雯光用手机录像威胁金家,推高了故事的紧张度,影片的中点形成了一个功能非常清晰的分水岭事件。至此,事件骤然激烈,金家备受打击,面临被“驱逐”的压力。

10.

坏蛋逼近

规则:

主人公接近“虎穴”或权力中心,冲突愈发激烈,风险和紧迫性都猛烈飙升。

面临外部真正的坏家伙开始捣乱,内部团队也可能出现问题。内部外部邪恶逐渐收紧,主角面临队伍瓦解。主角以全新的行为方式,朝着目标作出坚实的努力,但主角的行动过程仍然受到阻挠。

分析:

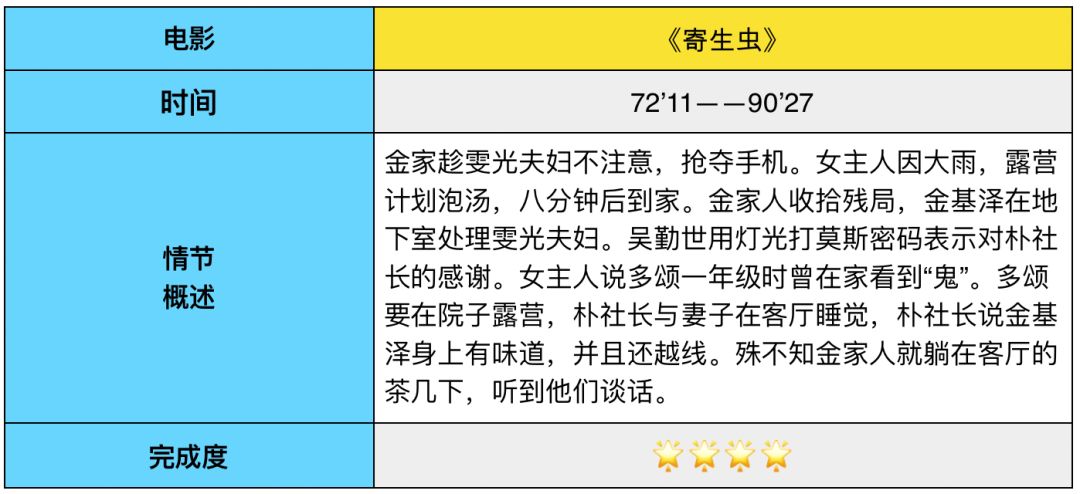

该节拍点需要做外部团队与内部团队的双重“瓦解”。

《寄生虫》中金家的内部压力是属于与他们同阶级、同“寄居”的同路人雯光夫妇,在“同一敌人”的上层阶级面前,金家与雯光夫妇是两窝人的内部对抗,而外部“坏蛋”朴社长一家因大雨撤销了生日计划,八分钟后到家,编剧选择了坏蛋主动靠近主角的方式设计情节,真正的坏蛋开始捣乱,风险和紧迫性都猛烈飙升,内部外部邪恶逐渐收紧,金家面临的冲突升级。

被制度化的类型要求中,朴社长与女主人谈及金基泽越界一事与气味,他们在沙发上时,把底层阶级的物品作为“性趣”的谈资,这一谈话与事件加深了金基泽由于制度带来的“伤害”。在这一部分中,编剧将“符号”形的指代作用在金基泽身上,而作为影片男主角的基宇,谈完恋爱后便睡着了。值得注意的是,

编剧此处并没有将制度带来的伤害作用在主角基宇身上,而是放在了父亲身上,

这是基于群体主题,让以基宇为代表的一个家庭群体中,同处底层阶级的父亲展示内心的创伤,充分展现群体的共同困境,但在这里同样可以增加男主角被制度“伤害”的事件,则更为完整。

11.

一无所有

2.死亡的气息,旧世界消亡——人为的失败和我们发现死亡气息的时刻,有人可能在这里死亡。带给主人公整个故事中最大反转,通常消极。

分析:

这一节拍点是主角“面临十字路口”的时候,是旧世界,旧人物,老旧思维消亡的时候,表面上看起来,主角像是彻底失败,主角生活的各个方面都一团糟,伤痕累累,没有希望。

这样设计的目的是为了迎接第三幕——新的希望和角色的蜕变。

《寄生虫》中的“一无所有”是:滂沱大雨中逃离豪宅的金家人,从上层阶级不断往下走,不料连自家的半地下室也失去,这是整个故事中最大的消极反转。

12.

灵魂黑夜

规则:

黎明前的黑暗,深陷深渊,主人公面临无路可退的临界点,主角失去了所有的希望,揭露内心真正自我。

分析:

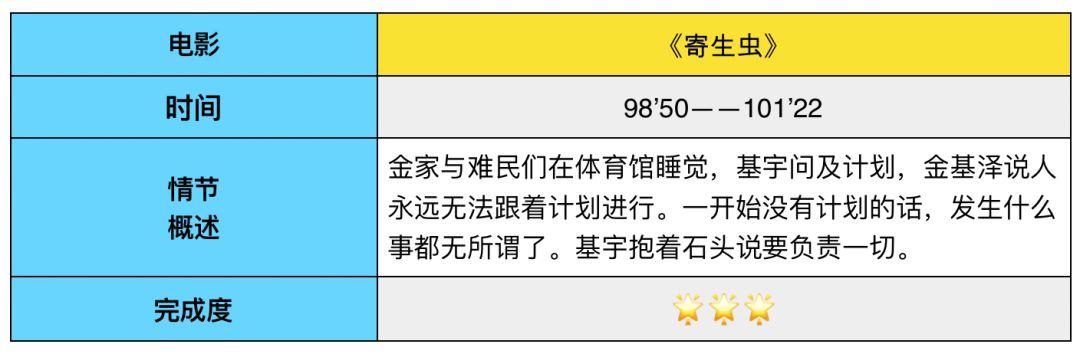

主人公在此刻要失去所有的希望。

此处是揭露主角内心真正自我的地方,

“心理分析”

的情节在此出现。

一般来说灵魂黑夜只做在主角身上,但《寄生虫》却做了基宇与金基泽两个人的灵魂黑夜。金家与难民一起住进体育馆,基宇与父亲的谈话揭露自己的内心,抱着石头不松手的基宇决定负责一切。金基泽认为人不应该有计划,连计划都不敢有的他失去了所有希望,陷入灵魂深渊,面临退无可退的临界点。

规则:

主人公受到关键启发,出现解决方案。由于萌发了新主意,新灵感,迫使主角只能以新的行为方式来追逐自己的主要目标,主人公选择战斗,再也没有回头路。

分析:

解决问题的方案出现,“综合的世界”已经在望了。在这里,

主角要有明确的需求的表述,让观众明白接下来主人公的目标。

故事进入第三幕,属于底层阶级的金家无法进入上层阶级建立需求,编剧用女主人邀请金家来参加生日会,将故事甩入第三幕。但这样的处理显得主角很被动。

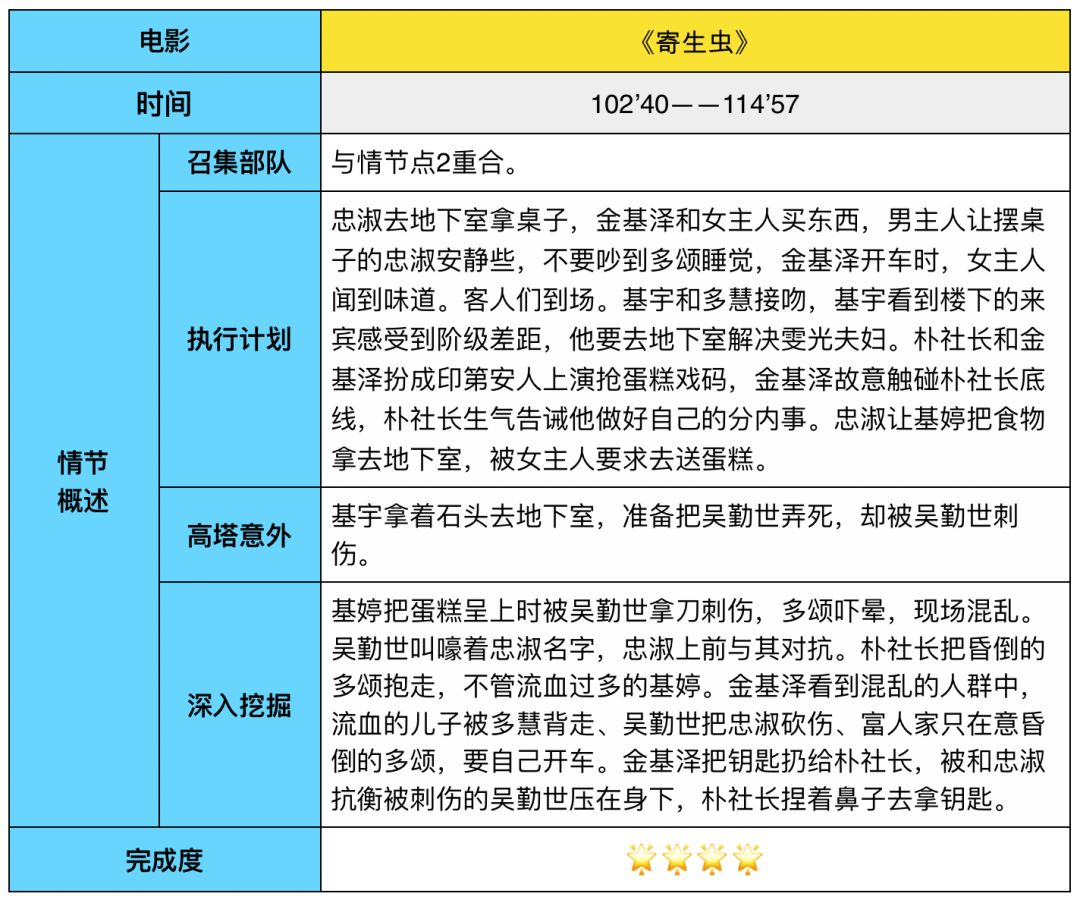

第三幕 结局

14.

危机(重整旗鼓)

规则:

修复关系,展现成长完毕的新自我,为后来的必需场景理清思路和重整旗鼓。

分析:

《寄生虫》在执行计划中设计了基宇决定去地下室解决吴勤世的事件,这一计划展现基宇想要对阶级的融合,杀掉吴勤世,他们便可以继续“寄居”于豪宅,基宇没有完成觉醒。金基泽被要求装扮成印第安人,因他误以为女主人也认为自己身上有“贫穷”的味道,展现出“阶级对立感”,他故意越界触碰朴社长底线,压抑的金基泽逐渐展现出了那个难以调和的阶层的矛原貌。