本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看西域的古代居民?

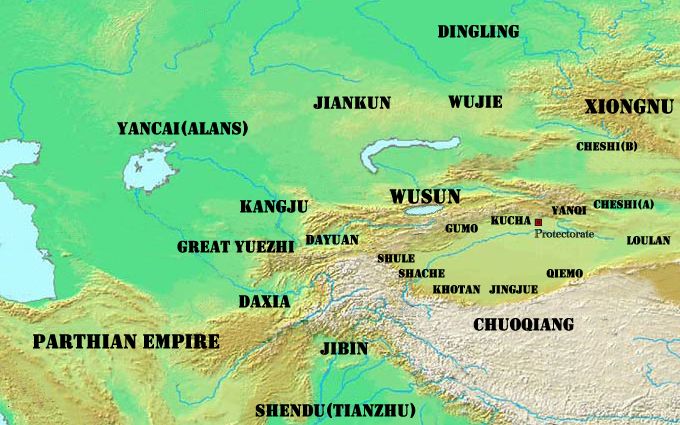

在东亚通向内亚的道路上,西域是大部分人选择的必经之路。这个相对封闭的区域内,破碎的地形与复杂的气候,塑造了异常多样化的人文环境。每当来自中原的王朝进军西域,就不得不面对这种同内地差异巨大的局面。汉朝就是这些王朝中,第一个吃螃蟹的人。

地理条件

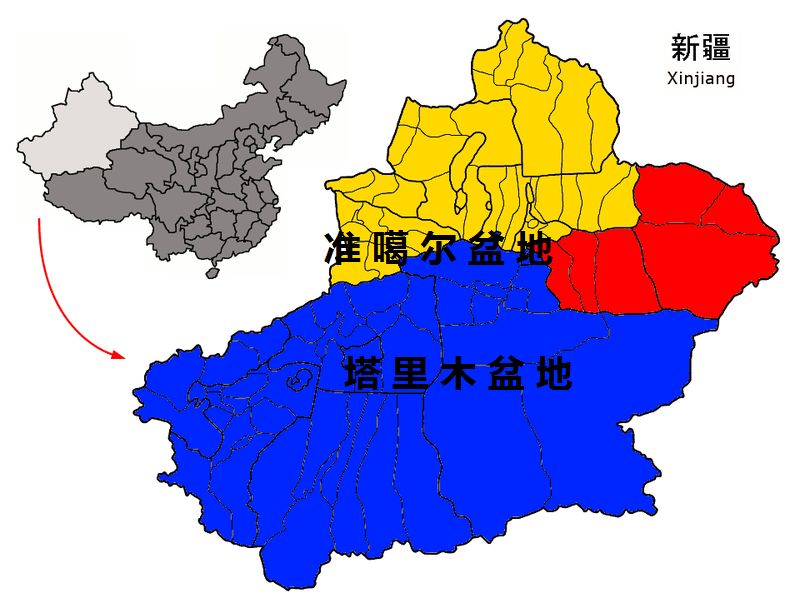

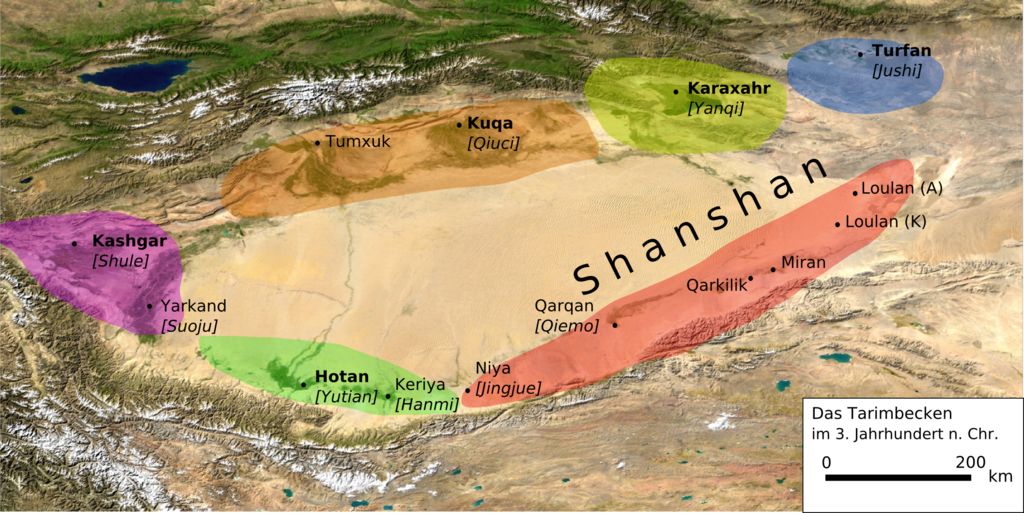

西域也有大小之分 今天的新疆属于狭义的小西域

狭义的西域指的是我国的新疆地区。在三山夹两盆的地理分布中,南疆地区主要指的是塔里木盆地,北疆主要指的是准格尔盆地。

在地理特点上,从塔里木盆地南下或东进的交通十分不便。南边是昆仑山和喀喇昆仑山,东边是阿尔金山。南部通过喀喇昆仑山口、因地拉科里山口等山口与罽宾(迦湿弥罗)、犍陀罗以及印度本土相连。东部越过阿尔金山山口与青藏高原相接。

进入盆地的各个关隘、山口和要道,既是商队的必经之路,更是各大帝国军队争夺的焦点之地。

和很多人想象的不同 西域的水资源并不是十分匮乏

在水文条件上,整个南疆地区降水量非常稀少,蒸发量极大,该地区的水汽主要来自遥远的北大西洋,所以整体降水量从西北向西南递减。

塔里木盆地北部和西部边缘年降水量最多,东部和吐鲁番盆地的降水则更少。

西域中心位置的塔克拉玛干沙漠

南疆中部是塔克拉玛干大沙漠,渺无人烟。但源于四洲山地的雪山融水有叶尔羌河、和田河、克里雅河、车尔臣河、孔雀河等。

这些河流流向盆地中心,经流之地是一个个大小不等的绿洲。除了这些水源地,塔里木盆地东端的罗布泊附近地理位置十分重要。这里向西与塔里木盆地北缘相接,向北与高昌相连,向东连接敦煌与中原相通。

靠近天山山脉的北疆地区 水草丰美

北疆的水文条件则好很多。

由于面向水汽来源于北大西洋,所以东部天山北麓地区年降水量略多于南疆地区。伊犁河谷是新疆最湿润的地区,降水量多,蒸发量少,有 “西域湿岛”的美誉。汉书记载那里气候多雨,山地有茂密的林木,为后来的月氏和乌孙的繁衍生息创造了条件。

总体上看,在水资源分布的影响下,天山南北两侧的水资源较为丰富,土地承载力较大。

所以分布在天山南北两侧的城邦国家人口规模较大,实力较强。这些地区,在后来也是匈奴驻军和历代汉人屯田的重要根据地。

西域南北各有一个面积不小的盆地

南疆地区虽然干燥,但是日光充足,昼夜温差较大。水文分布与沙漠分布,决定了南疆更适合定居文明的发展。

但是受制于水资源和绿洲规模,南疆城邦的规模基本不大,而且地理条件的制约,阻碍了长久的城邦联盟的产生发展。相比之下,占有北疆的往往是游牧民族的政权,南疆成为了历代中原王朝经略西域的重点。

因此,位于塔里木盆地入口处的楼兰,也是汉匈争夺的焦点。

谁控制了楼兰,谁就把守了盆地的东大门。如果要确保对南疆的占有,就必须占领联通南北疆的战略要道和要塞之地。

从南疆到北疆有三条要道:

从吐鲁番盆地西北的车师北上,或从位于中段天山南麓的龟兹北境北上,或经过博斯腾湖西部的焉耆北进。如果能与北疆的游牧民族结盟,就能给南疆盆地多上一道保险。后来匈奴与汉朝在西域的争夺战,基本上就是沿着这个思路进行的。

汉朝进入西域时就已经形成的三十六国

民族博物馆

外部世界的人口迁徙直接影响了西域地区

西域是不同人种的交汇地带。

由于种种原因,欧罗巴人种很早就开始持续不断地向塔里木盆地南缘迁徙。在整个先秦时期,西域地区的欧罗巴人在人数、分布地域等方面处于占据主导地位。

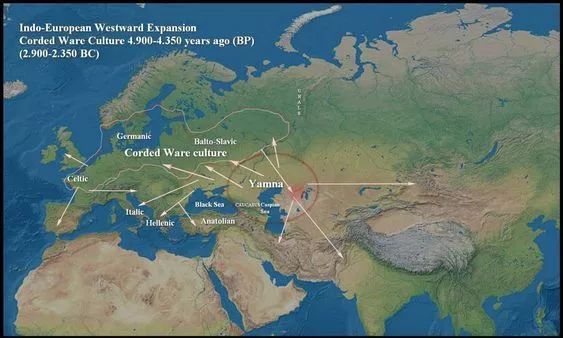

公元前20世纪左右,一些原始印欧人群向东迁徙到了准噶尔盆地,然后越过天山到达了罗布泊附近,这是最早进入塔里木盆地的欧罗巴人种。

他们先后来到塔里木盆地南缘,以孔雀河和罗布泊等地为根据地,不断地向周边地区扩张。后来来自甘肃青海地区的极少数蒙古人种也开始进入塔里木东部地区,并与这些原始印欧人融合。

原始的印欧人在很早就踏足了西域

公元前10世纪,属于地中海东支的印度—阿富汗类型的吐火罗人来了。

他们有着金红色头发,和蓝色或绿色的双眼。他们也是西域印欧化的重要奠基人,一支从北边进入准噶尔盆地后,通过山间要道南下塔里木。另一支人马越过帕米尔高原的山口要道,进入塔里木盆地,然后沿塔里木盆地南缘和塔里木盆地北缘两条线向东北迁徙。他们在自然条件较好的盆地北部和东部形成了聚居区,征服了原有的原始印欧先民,成为了龟兹、焉耆、且末、尼雅、鄯善、米兰、楼兰等城邦的祖先。在吐火罗诸国中,龟兹是最强的城邦,有着灿烂的印欧文明。这个绵延了多个世纪的大城邦,并多次向东土输出了影响深远的文化。

吐火罗人的到来直接影响了后来汉朝人所见的人口成分

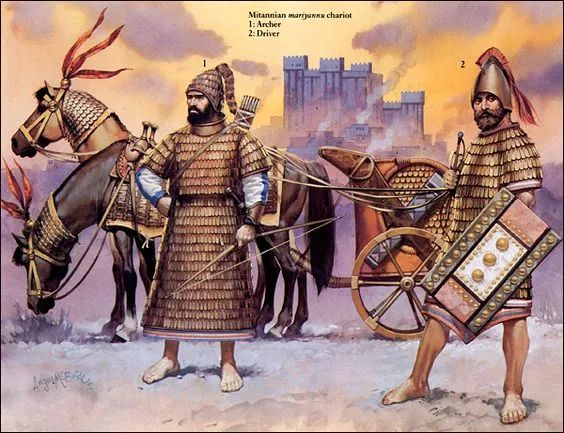

公元前5-3世纪,中亚的战斗民族塞人大批进入西域。

这一阶段的迁徙中,有的是顺着水草和贸易路线自然迁徙,有的是为了躲避亚历山大大帝的兵锋。这些草原战士的后裔金发高鼻,身材高大。一部分人来到了北疆的伊犁河谷,他们的后裔,成为了乌孙部族联盟的一部分。另一支越过葱岭,沿塔里木盆地南北边缘两条线路东征。一路击败了沿途的吐火罗人,顺利地推进到了皮山、于阗、扜弥、戎卢、精绝等地。

塞人的影响一直持续至今

但盆地东部的尼雅、鄯善、楼兰等国,顽强抵抗。结果塞人在塔里木盆地的西部和南部取代了吐火罗人,但塔里木盆地东部边缘仍是吐火罗人的天下。

到了汉匈争霸的时代,西域的塞人城邦主要有于阗,莎车,车师。塞人诸国中。于阗是塞人最强大的中心,另一个较大的塞人王国莎车,是Saka(塞人)的汉语音译。他们在两汉之交,短暂的组织过对抗匈奴的城邦联盟。车师国占据沟通南北疆的要道,成为了匈奴控制西域的马前卒。游牧于北疆的乌孙也深受吐火罗人和塞人的影响,一度是西域最强大的游牧国家。在葱岭以西和帕米尔山区,还有休循和捐毒两个塞人小国。

塞人将源自乌克兰平原的游牧文化带入东方

塞人西来的同时,东方的羌人也开始进入西域。

公元前4世纪,秦献公向西讨伐戎狄,想重振秦穆公的霸业。羌人首领忍季父带着部众卬西迁数千里,与其他的羌族断绝联系。这些羌人的一部分后代经阿尔金山进入塔里木盆地南缘,主要分布在从若羌到帕米尔高原之间的广大地区。由于地理位置较好的绿洲已经被先来的印欧人占据,所以后到的羌人国家分布于相对干燥的盆地西南部,过着半游牧半农耕的生活。他们的游牧王庭一般在河谷之中,那里气候凉爽,水源充足,有不同的季节性牧场,而且有利于防御。为了获得谷物,他们要去附近的莎车,疏勒,借塞人的土地耕田获取谷物。

西汉时代,塔里木盆地的羌人国家主要有若羌,蒲犁,依耐,无雷国,西夜等国,其中最重要的是若羌。

汉人注意到了这些羌人后裔与印欧人的区别,若羌的国名就是类似羌人的意思。除了盆地东南部,史书记载的西域羌人部落在西域游牧征战,分布极广,穿插在各国缝隙之间。比如罗布泊东南有赤水羌, 昆仑山和阿尔金山中有苏毗羌,远在葱岭之西还有阿钩羌。

当然,塞人、羌人和吐火罗人的区别不是绝对的。三大族群在血缘和文化上相互影响,相互混合。

地理条件决定了西域的主要强国都分布在地区的边缘位置

弱小的原因

有限的绿洲与草场是所有人都争夺的对象

由于绿洲的土地承载力有限,这些小国的人口多的不超过10万,少的仅有几百数千。

为了争夺资源,在夹缝中求生存,这些小国的军队往往占到了总人口的六分之一乃至五成。沙漠的山地的阻隔与有线的实力,都让这些小国没有强大到能兼并彼此,形成统一的力量。

而且羌人,塞人,吐火罗人之间互有矛盾。

比如塞人的莎车国有“备西夜君”这一官职,防御西夜国的羌人。吐火罗人的楼兰有“击车师君”,防御车师的塞人。这些矛盾都成为了汉匈双方加以利用的有力因素。

而且从人类学的研究成果看,古代塔里木地区环境恶劣,人均寿命较短,很多干尸有不同程度的疾病。这也限制了他们的战斗力。

手持青铜战斧的车师国贵族

匈奴来袭

匈奴的崛起 打破了原有的地区平衡

秦末汉初,匈奴族开始崛起,原本受到月氏和东胡两面压力的她开始反击。