利维坦按:的确,我们每一天都在死去——“死去”是一个过程,并非一个瞬间。诚如文中所言,“生物学意义上来讲,没有仅存在于某一刻的‘死亡’的说法;每一个逝者都经历了一系列微型的死去:速率不同的组织衰竭”。

呼吸停止?没有心跳?丧失意识?脑死亡?医生该通过何种机制来判断一个人的“死亡”,显然已经不仅仅是一个医学问题了。

文/

Zaria Gorvett

译/大药

校对/安德烈

原文/www.bbc.com/future/story/20161103-the-macabre-fate-of-beating-heart-corpses

他们的心脏还在跳动。他们依旧会每天排尿。他们的身体不会腐烂,触感温暖;可他们的肠胃还能蠕动,肠道还能消化食物,身上的伤口依旧可以愈合。他们也会经历心脏骤停,也会伤风感冒,也会因褥疮痛苦不已。他们会脸红,出汗——他们甚至能生育后代。

不过,按照大多数医生的专业知识和相关法律规定来看,这些“患者”已经完完全全地、毫无争议地

死透了

。

这群“心脏跳动的尸体”是生理机能尚存的

脑死亡者

。他们的医疗费用是个天文数字(每周高达217784美元),不过在现代,尽管在技术层面将,这些“躯体”已被认定死亡,但是,因为一点好运气和多方帮助,他们居然有可能再活几个月——或者在十分偶尔的时候能坚持个几十年。这怎么可能?这种可能性是如何实现的?而且,那些医生们是怎么能确定他们真的已经死了呢?

提前举行的葬礼

确认患者是否已经死亡从来都不是件容易的事。在19世纪,法国出现了30多种如何判断人是否已死的方法,

例如用钳子夹乳头,或者把水蛭塞进内裤。在其他地区,最靠谱的办法也不过是大喊患者的名字

(要是喊了三次还没反应,则认定人已死)

或者把镜子搁在他们的鼻子下边,看表面是否有呼吸生成的雾气。

医疗机构当然不会认可这些方法的有效性。在1846年,巴黎的法国科学院(Academy of Sciences in Paris)发起了一项名为“明断生死,防止活埋最佳方法奖”的比赛,一位名为尤金·波许(Eugène Bouchut)年轻的医生准备去试试运气。他发现,如果一个人的心脏已经停止了跳动,那就肯定死了。

他建议使用当时的新发明,听诊器,来听探心跳,如果超过两分钟,医生还什么都听不到的话,就可以安心将病人下葬了。

心脏停跳曾被认为是死亡的迹象,但是我们现在清楚,这并不是无可挽回的情况。

他赢得了这场比赛,而他对临床死亡的概念最终进入了电影,书籍以及大众知识,并在不断强调中变成了真理。“这事儿也没别的办法,谁都可以看着一个家伙,摸摸他的脉搏,判断他到底死没死。”肯尼迪伦理学院(Kennedy Institute of Ethics)的罗伯特·维奇(Robert Veatch)这么说。

但是,在20世纪20年代,一次的偶然发现让事情变得复杂了。一位来自纽约州布鲁克林的电学工程师在研究了为何人遭电击后会死亡的原因之后,开始好奇是否有一个在合适范围内的电压可以令人起死回生。在接下来的50年中,威廉·高文霍夫(William Kouwenhoven)进行了不断研究,最终有了除颤器的发明。

威廉·高文霍夫和他的除颤器

由除颤器的发明引起了一大波革命性新技术:呼吸机,管饲,导管和透析机等等。有史以来第一次,人类可以在缺少某项身体功能的情况下存活了。人对死亡的理解也变得丛杂起来。

脑电图(EEG)的发明使得人们对死亡的判断发生了巨大改变。从1950年起,世界范围内的医生都开始发现,

之前有些被认为是处于昏迷状态的病人并没有任何的大脑活动

。在法国,这种神秘的现象被称为"coma dépasse",意思是“超昏迷状态”。

他们发现了这些“心脏跳动的尸体”,这些脑部死亡、身体却还活着的人。

这一全新种类的病人一举颠覆了5000余年的医学认知,使得死亡的定义重新成了疑问,并催生了一些棘手的哲学、伦理和法律问题。

“人们对他们的称呼变来变去,但是我觉得‘病人’才是那个准确的词。”埃尔科·威杰迪克斯(Eelco Wijdicks),一位来自明尼苏达州,罗切斯特的神经学家这么说。

“心脏跳动的尸体”与昏迷病人和植物人不能混于一谈。

这些“心脏跳动的尸体”不应该与其他种类的失去意识(例如昏迷)的病人混为一谈。后者虽然不能坐起来,或者对叫出他们姓名的声音做出回应,但是他们仍然有脑部活动的迹象,交替经历着睡眠与清醒(虽然毫无反应)的状态。

一个处于昏迷状态的病人存在着完全恢复的潜力。

持续性植物人状态则显然更加严重——他们的高位脑已受到永久且不可恢复的损伤——但即便他们不再有任何有意识的想法,他们仍不是死的。

全面脑死亡才是“心脏跳动的尸体”的标志。这包括“脑干”,脑干是处在大脑底部的管状物,负责控制类似于呼吸这样至关重要的生理机能。但是,有些令人不安的是,与你想象中不同,我们的另外一些器官,在“司令部”倒台后也不会受多大影响。

阿兰·舒曼(Alan Shewmon),一位来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)的神经学家,直言不讳地对脑死亡的概念提出批评。

他在175件案例中,都发现了身体在患者死亡一周后仍然存活的现象。

在几例情况下,患者的心脏和器官持续工作了最长达14年时间——对于一具“尸体”来讲,这奇特的“来生”持续了20多年

(www.neurology.org/content/51/6/1538.short)

。

这怎么可能呢?

事实上,生物学意义上来讲,没有仅存在于某一刻的“死亡”的说法;每一个逝者都经历了一系列微型的死去:速率不同的组织衰竭。

“为死亡选择定义本质上是个宗教或者哲学问题,”维奇说。

大脑占用了我们身体25%的耗氧量,这意味着它是呼吸停止后第一个死亡的器官。

几个世纪里,士兵、屠夫和刽子手们都发现过,人体的某一部分在斩首和被肢解后会继续抽搐。

甚至早在生命维持系统被发现之前,19世纪的医学家就记录了多例病人在停止呼吸几小时后仍有心跳的状况。

在病患已经被判定

脑死

之后,只要碰触到特定的

脊椎

位置,有部分病患(约13%)会突然高举双手,之后双手在胸前交叉,就像

复活

过来一样

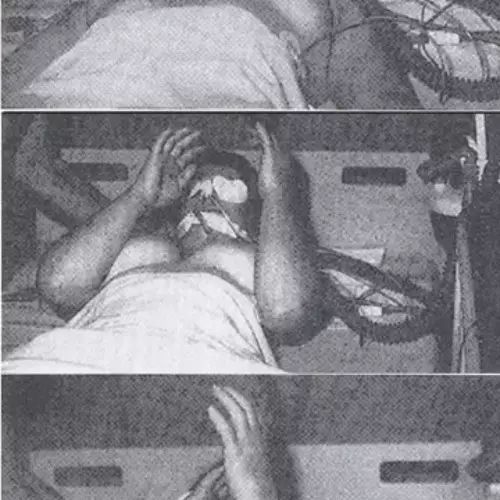

这种缓慢衰竭形式的死亡引发过几次骇人的事件。其中一个例子就是在1984年被第一次提出的自动反射现象——拉萨路现象

(

Lazarus sign

,

一种生理现象,发生在脑死病患身上。在病患已经被判定

脑死

之后,只要碰触到特定的

脊椎

位置,有部分病患(约13%)会突然高举双手,之后双手在胸前交叉,就像

复活

过来一样

)

。

反射会导致死者坐起来,稍稍抬起胳膊,接着交叉落在他们的胸脯上。

这种情况发生的原因是,虽然大脑管控着多数反射活动,而着这些由“反射弧”操纵的行为由脊髓控制。除了拉萨路现象,尸体还会有膝跳反应。

在这条生死联通的路上继续深入,当人死后,皮肤和脑干细胞也被发现会继续保持存活,长达数天之久。在死去两个半星期的尸体上还发现过活的肌肉细胞。

在我们咽气以后,甚至连我们的基因也能活得比我们更久。

今年早些时候,科学家们发现,数千个基因会在生命结束后死而复生,其中包括发炎反应,抵抗压力,以及令人费解的胚胎发展的基因

(www.biorxiv.org/content/early/2016/06/11/058305)

。

“心脏跳动的尸体”也仅由于这种严重失衡的衰竭状况才得以存在——脑部率先死亡起了决定性因素。其中的原因在于,尽管大脑占体重的2%,但它却独占耗氧量的25%。

神经元细胞时刻处于工作状态,它们需要消耗大量的能量以泵出离子,维持使其内部与周围环境的电梯度。应对刺激时,它们仅需打开闸门,使离子回流

(以传递反应)

。

问题在于,神经元细胞无法停止工作。一旦因缺氧而受阻,神经细胞中的离子含量会迅速上升到有毒的程度,对其造成不可修复的伤害。

这种“缺血性级联反应”解释了为什么你不小心切掉的手指一般能被接回,而大多数人会在几分钟内因为屏住呼吸而晕倒。

现代的医生们会通过标准的程序来检测生命残留的痕迹。

上述这些发现把我们带回了之前的问题:

如果你的心脏仍在跳动,医生如何判断你是否还活着?

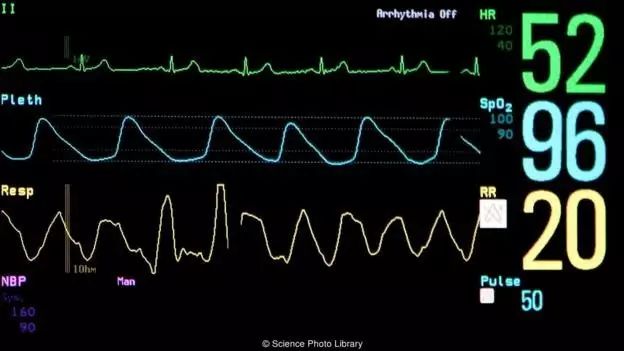

首先,医生会通过脑电波检查昏迷的患者,判断大脑是否还在活动。即使这样,也还有问题存在。

酒精,麻醉某些疾病(例如失温症)和不少药品(包括安定)都能使大脑停止运作,使医生误以为病人已经死亡。

在2009年,因使用药物而昏迷的科林·伯恩斯(Colleen Burns)被纽约一所医院宣布死亡,当医生正要摘除她的器官时,她在手术室里醒了过来

(按:这件事其实没那么凶险,因为她的医生还为她安排了几项术前检查)

。

几十年前的1986年,一群哈佛大学的业界精英紧急召开了一场讨论会,专门讨论这个问题。他们花了几个月时间,设计出一套令人信服的标准,给“心脏跳动的尸体”和死尸划上了等号,使得医生们避免再犯这种愚蠢的错误。

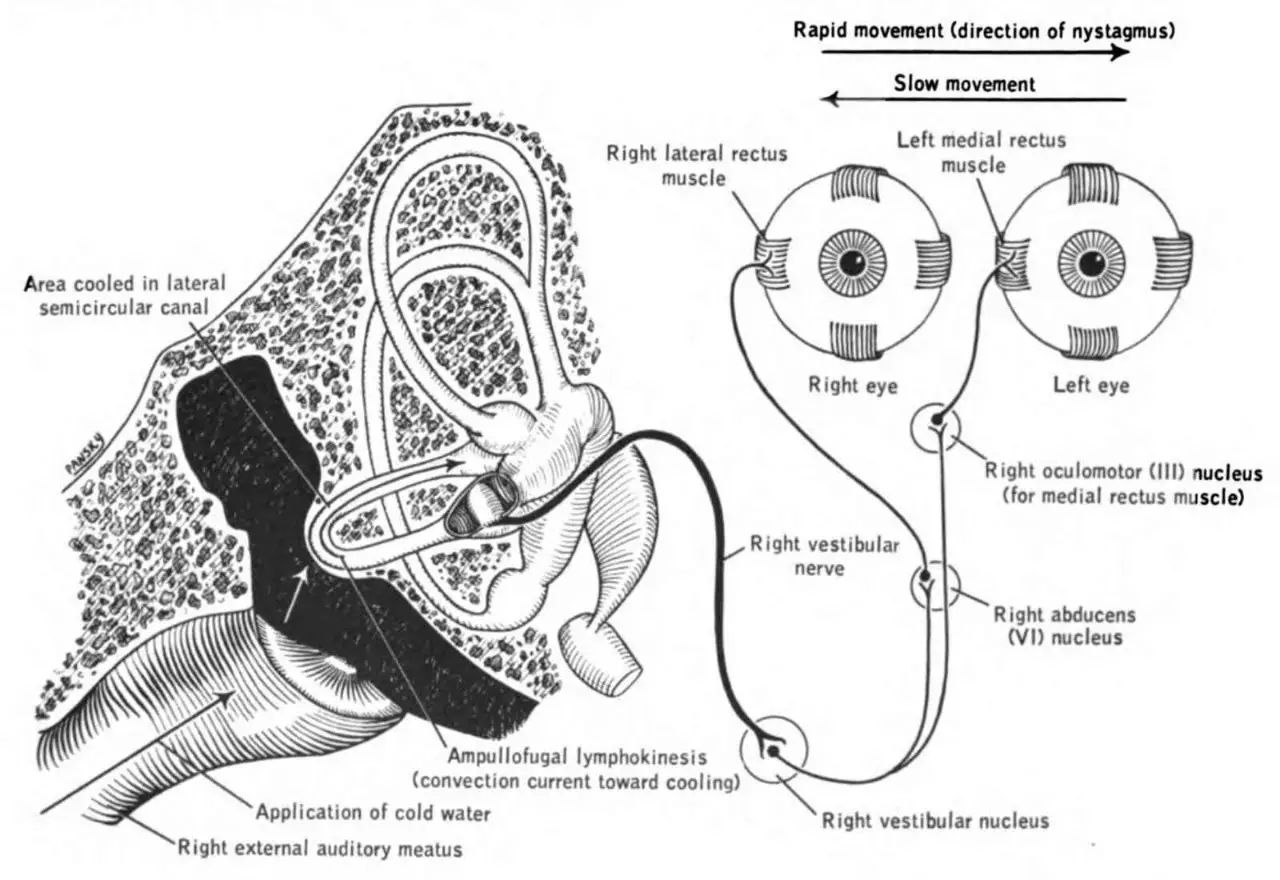

将冰水注射到一个耳朵眼里,以刺激自动反射,使得眼球转动

即便其中有几项和19世纪的疯狂举动没什么两样,但直到今天,这些标准仍然是全球法则。

首先,一个“死者”必须“对话语刺激(例如大喊他们的名字)没有反应”。

虽然水蛭和夹乳头已不再行列内,“死者”仍然要对一大串儿折磨人的程序保持不动声色。其中包括将冰水注射到一个耳朵眼里,以刺激自动反射,使得眼球转动。这项检测的重要价值为它的发现者赢得了一个诺贝尔奖。

最后,作为原始脑受损的确凿信号,

“死者”应无法自行呼吸。

在伯恩斯的例子里,她险遭不测的原因是因为医生遗漏了一些证明她还活着的明显信号;当他们触碰到她的脚趾时,脚趾还能弯曲;她的口舌还在活动,即使在呼吸机内,她也在独立地喘气。如果他们正确地执行了“哈佛标准”,也不会宣称她已经死亡。

活尸捐献护理

你可能以为,当某人被认定死亡后,即便他们是“心脏跳动的尸体”,医护也会停止,但是,事实并非如此。

在如今,“心脏跳动的尸体”已经催生了新的医疗专科:“活尸捐献护理”。

他们的目的是以维持“死者”健康的方式,提高器官移植率。他们通过欺骗“身体主人”,使他以为一切安然无恙,直到受捐赠者们排好队列,手术开始。

据统计,从这些捐献者身上摘取的器官数目比从那些没有脉搏的尸体上摘取的数量多出一倍,约每人3.9个器官,并且,活尸还是现在提供移植心脏的唯一可靠来源。

“心脏跳动的尸体”会经历复杂的护理,以保护供移植的器官

引人注意的是,人类身体最需要的并不像我们想象的那样,是原脑干或者知觉所在的大脑皮层,反而是

下丘脑

。这个杏仁状的结构监视着身体里重要激素的水平,包括那些调控着血压,胃口,昼夜节律,血糖,体液平衡以及能量消耗的荷尔蒙,然后指示身体生产这些激素,或者借脑垂体进行调控。

在这种情况下,这些激素都要由重症监护队来提供,在需要时通过静脉注射给“尸体”。“这不仅仅是给他们插上食管喂食,要做的比那多得多。” 威杰迪克斯说。

当然,并不是每个人都对此表示赞同。对有些人而言,捐献护理将人看作仅仅由待捐的器官组成的集合。如记者迪克

·

特蕾西(Dick Teresi)尖刻地指出,一旦在器官捐献同意书上签字,患者就会得到这辈子最好的医护管理。

这些干预措施之所以通行的原因是,按照“哈佛标准”,生者与死者的区别界限明确——但是哀哉,死比我们想象的还要分不清理不明。

在611位按照“哈佛标准”被诊断为脑死的病人中,科学家们在23%的患者脑部发现了活动迹象,4%的“死者“在死后存在长达一周,还有类似于睡眠一样的规律性活动。

报

告

还显示,“心脏跳动的尸体”会在手术刀下产生类似畏缩的反应。尽管这项措施目前仍存在争议,也有人建议他们应该在术前被施以麻醉。

对死的确切定义源于我们的文化与宗教。

使这场众说纷纭的学术讨论更加充满争议的是,有些人甚至从原则上否认死亡的定义,更不用说实践上如何去做了。在美国,许多正统的犹太教徒、一部分罗马天主教徒和某些少数族裔——大约20%的总人口——

坚持认为当一个人的心电图是一条直线,身躯开始发凉的时候他才真的死了。

“当医生试着宣布一个人已经死亡,而他的家人还觉得他活着的时候,这个一点就着的群体很容易就觉得自己被冒犯了。”维奇这样说。

“对于临床死亡,争议仍然存在——例如如何通过血液循环的停止时长,判断病人还有无抢救的可能。在美国,我们把血液循环的停止时长的判断标准定为五分钟,但是并没什么有力的证据证明这个数字的准确性。”维奇讲。

许多法律问题的核心触及到人对定义自己死亡、选择何时终结生命维持系统的权利,这也是维奇特别热衷的话题。他说:“我一向对以血液循环定义死亡与否的人表示支持,但我自己不会这么选的。”

当病人身为孕妇时,情况则变得尤为棘手。在这些案例中,病人的家属得做出令他们心碎的抉择。他们或者接受腹中婴儿的死亡,或当胎儿足够大(一般是24周)时,选择艰巨而令人压抑的医护,直到母亲临产。

在2013年,玛丽兹·蒙诺兹(Marlise Munoz)在得克萨斯周的家中被发现不省人事。医生怀疑病因是肺栓塞的同时,在她腹中发现了14周大的胎儿。两天后,医院宣布她死亡。蒙诺兹曾任护理员,在之前就告诉过她的丈夫,一旦她脑死,她

不