壹

明德冥思觅智慧

“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知”。这是大家耳熟能详的一段话,出自《大学》。

字典里,“德”

被解释为人们共同生活及其行为的准则。

“德”,左边从“彳”,不仅表示多个人,而且表示多个人——即社会人的行为。右边上从“眼”、下从“心”。从字形看,“德”即说不同的人所见所闻都源自共同的想法,都存乎一心,此所谓同心同德。只有万众一心,才能协力而为。所以什么叫缺德?就是说某人的思想始终跟大家不一致,跟事物发展的规律背道而驰。这样的人自然就会产生不利别人甚至损人利己的缺少德性的行为。

自古以来,要让光明的德行得以发扬光大,就首先要让天下太平,就必须先把国家治理好。一个国家若乱象丛生,人人自危,民不聊生,何来共同的光明德行可言?让天下人都明白这个道理叫“明德”,那何谓“明明德”呢?“明明德”就是彰显人人本有的光明德性。这就要我们致力于“明白的明白”、“完整的明白”:别人明白的你明白,别人不明白的你也明白;事物表象你明白,支撑表象的那个背后的因缘你也明白;不仅明白这个事物,而且也明白与这个事物相关联的周边所有,这才是“全智”。

请问朋友们从上图看到了什么?

“黑板,婴儿,月亮,猫咪,房子等等。”

“黑板上弯月尖吊了个婴儿在凌波微步。”

第二个回答就是“明明德”,而前面几个答案只是“明德”。为什么这样说?因为这些答案只是局限在表面。实际上大家看到的画面是由两部分组成的:一部分是这幅图画,另一部分是这幅图画的载体——黑板。离开了黑板这个载体,这幅图无处可放。

因此,光明白这幅图是不够的,我们还要明白这幅图背后的载体或背景,即“境”与“势”,而图和“载体”还是两个性质不同的事物。

再比如,“我们”和“地球”能不能分?“我们”和“地球”一样否?而“只知其一,不知其二”则是一个事物的两个方面,是可以分开进行的。比如说,一道数学题,你可以用这个解题方法,也可以用那个解题方法,无非是哪个更为简单的事情。因此,我们应该这样来理解“明明德”:这个“德”它也是有它的存在环境的,这个“德”也是随着环境的变化而变化的,所以说“德”也是有生命的。你不仅要明白你要明白的,同时你也要明白别人不明白的,这才是完整的“明明德”。所以说,“明明德”的思维比“明德”要高得多,工作上也一定是“明明德”的人更容易成功,因为他掌握的东西比“明德”的人多,认识的宽度、广度、深度也更为至真。

“古之欲明明德于天下者,先治其国”。在天下弘扬光明正大品德,先要治理好自己的国家。那么,治理好国家的前提又是什么呢?“先齐其家”,把自己的家庭和家族管理好,才有可能把国家治理好。今天许多贪官落马,大凡都与不能“齐其家”有关。古人有云:“一室不扫,何以扫天下?”一个部门经理,如果连自己所在的部门都弄得跟狗窝一样,老板怎么会把总经理的重任交给他!因此,如何管理好一个家的问题,其实就是如何治国的缩影。而管理好一个家的前提是“先修其身”。人究竟“贵”在思想,人若离开了思想,就没有任何价值。因此,先哲们为什么要倡导“修身”?就因为人的“身”也是“动物身”,每个人身上都不同程度地具有动物的兽性。人要区分于动物,就要“修”自己的“身”——行为。园艺工人修理树枝就是拿把剪刀把没用的树枝剪掉。修身也是这样,我们需要时时拿把“剪刀”——光明的德行,把不应该有的行为“剪掉”,即把“兽性”的自私行为“剪掉”。剪刀就在我们自己手中,就看我们自己愿不愿意砍,忍不忍心砍,会不会真的去砍。

《大学》清楚明白地给出了答案“欲修其身者,先正其心”——要想修养自身的品性,先要端正、改变自己的心思。这个“心”是指思想,而非生理学意义上的“肉团心”。因此,“先正其心”就是要调整好自己的思想,只有这样,才能正确思考,而不是说我们的心脏出了什么问题需要去医院治疗。

贰

由知及识习智慧

“欲正其心者,先诚其意”。“意”跟“心”有什么不一样?古人认为人是心而非脑在思考,因此,“心”在这里是特指一个人的显意识,“意”则特指一个人的潜意识。“心”在想什么是人在清醒状态下的活动,而“意”却是在混沌状态下本有的活动,即众生所言的“下意识”。“意”往往没有被人察觉,但每时每刻无不控制着我们的“心”。因此,“意”就是最深层次的“心”,也是最核心、最基础的“命”。我们就是要把这个“命”找出来,对这个“命”加以分析研究,才能探究到思想的根。

以开车为例,我们经常会遇到许多意想不到的紧急状况,在那种状态下,有没有给司机思考的机会?根本没有!但事实是,有人开车数十年,每次处理都非常恰当,都能化险为夷;有人却终日驾驶“碰碰车”,不是这个擦碰就是那个不小心,麻烦不断。这是为什么?决定不同“运”的原因何在?“意”!最终决定一个人命运的是潜意识而非显意识。从字形结构来讲,“意”即“立起每日之心”,这一方面是说每“日”都是“立”于“心”之上的,另一方面则表明“心”要合时合空,才能恰到好处,“恰”——心合也。所以说,“意”同样是运动的,真正的“意”就是与时俱进,就是活在当下。人若能始终处于这种状态,必万事顺遂。

“欲诚其意者,先致其知”。即从推致事物之理中,探明本心之知。“致”就是完全和彻底的到达,“其知”非“我知”,就是对事物本质规律真正的了解。唯有完全、真正地了解事物的本质规律,我们才会认同“它”,也就真正有了自己应该有的反映事物本质规律的“真意”,有了“真意”,世界于胸中也就了然,“心”自然而生。“心”为一“身”之主,万行之宗,“心”正“身”随;“身”正而“家”和,家和敦睦,孝悌有节,贵在以“身”作则;“家”为“国”之本,万“家”和则“国”和,万“家”乐则“国”乐,万“家”兴则“国”兴;“国”兴则天下平。企业亦是如此。因此,我们的落脚点要在“知”上。从字形来看,这个“知”左边从“矢”,表示为箭;右边从“口”,表示为靶心,即目标的核心,可理解为我们所要面对和处理的万事万物的根本。“知”即是说把万事万物彻底认准,牢牢把握。无知为贫穷之母,罪恶之源。“奉劝诸贤及早修,光阴似箭去难留,寒来暑往催人老,不觉青年白了头。”而在现实中,许多人在许多时候只是“一知便了”。一些所谓的知识分子其实只是“知了分子”而已,因为往往有知无识。

有知才有识。从“识”的繁体字“識”就可见一斑。“知”中之“矢”只是弓箭,但累计到一定程度就成为兵器,对应“识”中之“戈”,“戈”即为兵器代称。“识”中的“言”与“音”共同组成宇宙万象的表达,不就是“知”中之“口”的集合?《说文》有云:识——知也。因此,“知”是一切“识”的基础,也是我们后面将要论述的“觉”、“悟”的前提。不知不觉,不觉不悟;后知后觉,后觉后悟;先知先觉,先觉先悟。《大学》里也讲:物有本末,事有终始。知所先后,则近道矣。

一旦跟人的主观思想有关,得出的结论一定会混入

“我”的东西,结果必然表现为一定程度的失真。一旦失真,必然与事物规律背道而驰。“知”是对事物本质规律的把握,决非自我虚幻世界构建。因此,许多人天天说自己知道了、清楚了、明白了,其实往往只是自我虚幻而已,充其量是众生自娱自乐式的自知。

我们在认知事物、把握事物规律的过程中,应该不断的去掉自我认知。问题是不同的人去掉的程度不一样,因此就有了级第,就有了三六九等。这个“知”和“智”是很接近的。智慧是有天生的!人生而为人,动物生而为动物,两者当然不一样,这就是天生的成分。天才当然有,但极为少数,它带有极强的偶然性。事实表明:大多数人的天分其实相差无几,那为什么人还会有这么大的差别呢?我们普通人可不可以拥有智慧?当然可以!智慧可分为先天性智慧与获得性智慧两种。其实,中文的“智”字暗藏玄机——日致其知,方得其“智”。同时“智”字下面的“日”还说明这个“智”是动态的,是进步的“智”,是变化的“智”。

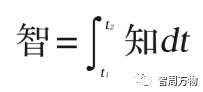

如上图所示,

t1

、

t2

代表时间。

即智慧就是从

t1

到

t2

这段时间内“知”的积分;同样,“慧”是“识”的积分。所以不要以为只要读到博士,就算有智慧了。如果博士每天没有新知,照样就不会有新智。因为他的“知”是历史的“知”,而不是当下的“知”,更不是未来的“知”。因此,博士也可能变得愚笨,文盲也可大智,一切的根本在于如何对待“知”。

学海无涯、学无止境,不只是为了增加知识,更重要的是修习智慧。日有所知,方可有智。日有所知,哪怕形式上看都是相同的“知”,也不仅是“方”可有智,而且也可以是“即”为有智。

释迦牟尼有个叫般特的弟子,他生性愚钝,佛祖让

500

罗汉天天轮流教他,可般特仍然不开窍。后来佛祖把他叫到面前,逐字逐句地教他了一首偈:“守口摄意身莫犯,如是行者得度世。”佛说:“你不要认为这首偈稀疏平常,你只要认真学会这一首偈,就已经很不容易了。”于是般特翻来覆去地就学这一首偈,终于领悟了其中的意思。过了一段时间,佛派他去给附近的女尼讲经说法。那些女尼早就听说这个愚笨的人了,心中都不服气,她们想:“这样愚笨之人也会讲经说法?”虽然心中这样想,但是她们表面上仍然恭敬有礼。

般特惭愧而谦虚地对大家讲:“我生来愚钝,在佛祖身边只学得一偈,现在给大家讲述,希望静听。”接着便念偈:“守口摄意身莫犯,如是行者得度世。”话音刚落,众女尼便哄笑:“竟然只会一首启蒙偈,我们早就倒背如流了,还用你来讲解?”般特不动声色,从容讲下去,说得头头是道,新意迭出。一首普普通通的偈,说出了无限深邃的佛理。众女尼听得如痴如醉,不禁感叹道:“一首启蒙偈,居然可以理解到这种程度,实在是高人一等啊。”于是对他肃然起敬。

叁 从有到无增智慧

智慧是“理性”的,而聪明往往是“感性”的或只是刹那的理性;让自己的“感性”在“理性”上充分显现,从强调有我,到认识无我,这就是智慧。聪明者总是希望万事跟着自己的想法走,而智慧者则是努力去掉“感性”,彻底地进入“理性”,以做到对事物的判断不受主观的影响。若能达到这种地步,我们就有了智慧身,就能替天行道。智者“感性”的最高境界是理性。鲁班学习的重要任务,就是要不断地去掉自己的“感性”,这样就会慢慢地变得平和、冷静,这时,规律也就会自然显现。激动有什么用?激动解决不了任何问题。太阳不会因为你开心就早早升起,月亮也不会因为你的不愿意而早早下山。有了理性,我们就多了一份沉着,多了一份淡定。有了理性,我们就知道我们所经受的所有历练,都是增进我们智慧的机缘。

有位雕刻大师在森林中漫步,找到了一块上等的木头。大师将木头拿回家后,

决定将木头雕刻成一尊佛像。他花了许多时间,用尽心血,终于雕刻出自己心目中满意的一尊神像。大师完工后,看了一旁剩下的木料,捡起一块较大的,顺手雕成一个木鱼。安置在庙里的神像,日日受到信徒的顶礼膜拜,享受着香火和侍奉,身份地位尊荣备至。而那个木鱼则被放在神桌前,随着和尚早课晚课的诵经声,不断地被敲打着

⋯⋯

一天夜里,木鱼问神像:“我们来自同一块木头,你可以享受侍奉,而我却每天要被人打,难过死了。为什么我们的命运会相差这么大呢?”

神像说:“当初你不肯接受刀斧加身,而我所受到的雕琢之苦,不是语言可

以形容的。因此,今天你我所受到的待遇,当然会有天壤之别了。”

“玉不琢,不成器”,今天所有加在我们身上的磨练,都是为了提升将来的成就而特别计划的。愿意塑造神像,或者塑造木鱼,决定权完全在自己。困难和挫折是走向成功的必由之路,这本身就是增加智慧的缘起。

大凡高人,都能“坐如钟”。有的大老板,几个小时讲话下来,屁股不动一下,脚也不抖一下,这样的人做事一定稳如泰山;有的人,没讲几句,就上窜下跳,根本沉不住气,又如何成大事?因此,有的老板在招聘时,很有意思,就要看你坐不坐得住。谁坐得久稳,谁就可能留下,连坐都坐不住的人是肯定不会有机会的,这是有一定道理的。事业要成功,不可能一帆风顺,一定会遇到各种各样的艰难险阻,需要一种“定力”,这时感性不能解决任何问题,还有可能让事情变得更糟。因此,大凡有成就者往往都显得有点“笨”。