堂妈说:

兴趣班,顾名思义是孩子喜欢,我们才给孩子报。

如果,孩子在兴趣班中表现出“厌倦”,作为父母,你是继续让孩子上,还是会立刻停止呢?

今天这篇文章,可以给各位父母为孩子报兴趣班提供一些参考!

文| 萌芽

来源 | 萌芽研究所BUD(ID:myyjs_bud)

跟

大家分享一件事情,我昨天刚刚跟Eric提交了一门兴趣班的退班申请。

我这段时间的心路历程也很复杂,想着可能是很多父母都会遇到的事情,大家看完也可以一起讨论下啊。

这学期开学初,我给Eric报了一门音乐戏剧课。因为Eric一直都很喜欢音乐,语言表达能力也很好。

所以当他的几个好朋友家庭兴致勃勃地约着一起去上戏剧课时,我不假思索就给孩子报了。有音乐、有角色、有好友,怎么看这个兴趣班孩子都应该会喜欢吧。

音乐戏剧课的整个设计是这样子的的:

国外老师直接上课,每天都会有一些热身练习,结合音乐做伸展运动,让孩子熟悉舞台的肢体表现力,接着会结合发声练习,让孩子学习表现不同的声音和理解自己的声音变化。

接着几节课就是阅读剧本、了解故事、准备场景和开始彩排,最后是以一个大的戏剧表演作为尾声,这便是最后的舞台展示。

最初第一节课孩子还是挺开心的,兴奋地看到自己的好朋友都在,抱着我转圈圈,然后迫不及待要跟我说再见,然后转身就跟自己的朋友们玩。

但随着课程安排的推进,我看到孩子越来越不适应:

上周上兴趣班时,这一切的积压就爆发了,Eric大哭不已,不肯进课堂,进去后也不参与,最后老师估计也没有精力顾及他。

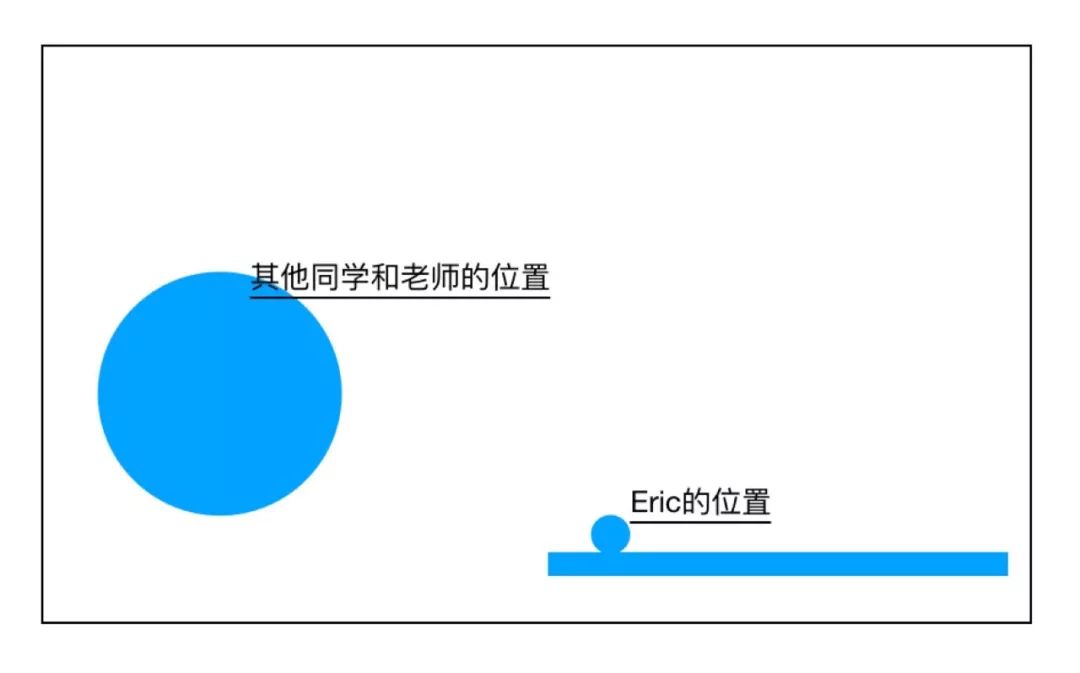

孩子在旁边休息区的凳子上坐了好久,他跟这个团队的距离,大概是这张示意图的样子:

坦白说,我也尝试过帮助Eric调整,我也观察和帮助孩子调整了几个星期,但孩子并没有太大的改善,他对课程的不喜欢日益加剧。

现在一听到戏剧课就捂耳朵,每天起床后第一件事便是问我:

“妈妈,今天可以让我不去戏剧课吗?“

我说今天没有戏剧课呢,

“我想天天都不去上,哪一天都不去上。“一边说,眼泪一边哗啦啦掉下来。

这个便是这段时间我经历的事情,我也反复想着要不让孩子缓一缓,因为孩子的状况已经不是畏难心态,而是厌恶和害怕。我跟大家谈谈我在这个过程中一直在思考的两个问题:

01

为了了解孩子的真实想法,我利用了“地板时间”(Floor Time)的方式,跟孩子一对一交谈过。

地板时间是

指提供私密的对话空间,或采用游戏或者对话交流的方式,引导孩子把深层次想法表达出来的一种心理学引导方式。

它强调的是轻松的氛围,以平等的身份沟通,不让孩子产生敌对和反感的情绪。

那天晚上我把Eric抱在怀里,选了他最喜欢的阅读区的小沙发,一边轻轻地摇晃一边问他“你不喜欢戏剧课,对吗”?我

给的是肯定句,Eric轻轻地点点头。

他告诉我他讨厌戏剧课里震耳欲聋的音乐,不喜欢老师强行拉着他去参与游戏。这份对环境的不适感,是让他最后害怕去上戏剧课最大的原因。

我继续问他“如果在家里咱们一起做戏剧活动,有音乐、有舞蹈,还有咱们的角色扮演,比如你是恐龙我是狮子,你会开心吗?”

Eric继续点点头,还补充了一句“哥哥可以是小老鼠,骑在狮子上面,只要他愿意的话。”

我继续说,“是啊,其实戏剧很好玩的,里面有很多想象的因素,如果是你来设计的话,你想做什么呢?”

那晚我们讨论了很多场景,看似是天马行空,但都是围绕着一个主题:孩子的兴趣。

我也越发明白了一点,

当孩子对一个兴趣产生厌恶的时候,我们第一时间需要考量的,并不是想当然地认为孩子是不是放弃某个兴趣了(“孩子不喜欢戏剧了吗?

”),而是要想明白到底他内心的需求有哪些没有被满足(“如何才能尽情地享受戏剧”)。

实际上Eric目前所经历的困境是这样子的:

兴趣班所设置的课程,跟孩子内心所渴望的兴趣不匹配,里面最起码有两个外部元素(嘈杂的音乐背景、高节奏不停歇的课程节奏)让孩子无法适应。

02

当把问题摊出来后,我发现这两个外部因素是不容易解决的,孩子喜欢音乐、喜欢社交,但不意味着孩子适应课堂上老师夸张的戏剧动作、高分贝的音响,以及连轴转的表演。

所以我也就继续“逼”自己再多想一下,我向自己提了一个问题,维持孩子的兴趣发展真的需要通过兴趣班吗?答案如此简单:并非如此。

Eric对戏剧所有喜欢的要素,他觉得“换个环境就可以”。

比如跟哥哥一起角色扮演、一起吟唱音乐,还有一起舞蹈,但去掉了喧嚣的音乐和嘈杂的环境,Eric更能全情投入,享受戏剧带给他的美好。他更喜欢非结构式的体验形式,而不是高度组织化的课堂模式。

想明白了这一点,我发现事情变得更简单。哪怕Eric提出放弃的请求,因为实际上孩子并没有远离兴趣,他只是真的对兴趣班的课程设置不适应而已。

对于我来说,如果孩子退出了,我接下来也只是换一个形式,一样还是会持续思考如何更好地匹配孩子的兴趣。

而我之所以犹豫的时间比孩子长,恰恰是因为这段放弃的过程,我也在经历很多的不安、忐忑和焦灼。

内心就好像有两个小人在打架,一个劝我要坚持,“再努力一会儿,孩子懂什么呢”,另外一个劝我要以孩子的感受为先,逼迫并不会给我们带来好结果,慢下来也是一门艺术。

但能够让我越来越平和去看待整件事情,把自己的困惑写下来分享给大家,是孩子的持续反馈所带给我的力量。

他会告诉我,这个路本身就是错的,这个兴趣班就不是他想要的。哪怕其他小朋友都适应,但Eric的不适应仍然需要被看到。

而我跳出了成人的框架去跟孩子共同感受兴趣的时候,孩子眼里的光芒并没有消失,他依然知道自己喜欢什么,并且愿意在什么方向全情投入。

如果是这样子的,一味的强调坚持反而有可能会让孩子越走越慢,那为啥不平静地接受这个结果,也接受养育中慢的节奏呢?

实际上不管我们给孩子报任何的班、学校、社团、活动,我们都没有办法保证自己一定是正确的。

我们无法预测孩子最终会走向何方,把他们推向我们想象中的兴趣安排,并不能保证孩子一定能够适应。

陪着孩子一起去经历体验的过程,这里也自然包括了放弃和坚持。

这个过程需要我们抑制住自己内心的冲动,避免去评判孩子的选择,而是跟孩子一起去体会哪怕做了放弃的选择,但不意味着一切的终止,我们仍然可以有很多努力的方向。

当我们愿意时时刻刻去倾听孩子的反馈、理解他的内心需求,并且引导他思考每个选择的方向,

才可以让孩子有更大的自由空间,去找到自己内心的幸福,才可以让孩子成为自己。

所以我最后给孩子办理了退出申请,知道消息的Eric开心地抱着我转圈圈,好像他内心的压力才总算放下来一样。

Eric的戏剧兴趣班就以实在不适应的结果拉下了帷幕。

这便是我跟Eric短暂的戏剧兴趣班的体验。

育儿的过程,其实时时刻刻都在提醒我们一个简单的道理:

耕耘有很多种方式,但永远都别忘了每个孩子都有自己的花期。

也许你也有共同的经历,此时此刻也经历着跟我一样的纠结。这些选择看起来都好个人哦,向左走向右走似乎都可以,也没有什么是一定正确的选择。

但很多时候我们也要清楚内心最重要的、不可舍弃的原则是什么,

最终能够带给我们方向的,还是我们跟孩子真实相处的过程,它需要我们知识和经验的沉淀,它也需要我们作为父母的养育直觉。

我相信也有很多小朋友就像Eric一样,他只是跟别人的节奏不一样,只是需要慢一点、更温柔的环境去帮助他更好地成长。

别因为成人的压力而强迫自己和孩子去追逐,只要走在孩子内心对的路上,便无所畏惧了。

好了,听完我的故事,你是怎么想?你是不是也经历过类似的“抉择”呢?你也可以分享你的故事给我听听哦。

—END—

简介:

文章授权转载自萌芽研究所BUD(ID:

myyjs_bud)。

主理人萌芽,两个男孩的妈妈,世界心理学大师约翰·戈特曼的首位中国实习治疗师,香港注册社工,长期研究亲子沟通和亲密关系,创办学龄前家庭教育品牌“小芽启萌”,研发有孩子教养课、正面管教课、情绪管理课等高质量课程。

#今日互动#

你给孩子报了哪些兴趣班?

孩子都喜欢吗?

在下方留言说出你的观点,

堂妈会从中选出一位最走心留言,

送出一份小礼物。

微信公众号改版啦,

建议大家将“爸妈堂育儿”设为星标哦!

具体操作如下

↓↓↓

点“在看”,让堂妈知道你来过

![]()