{导读}

针对宇宙起源研究有诸多相互竞争的理论,我们认为最重要的是两位诺贝尔奖得主,一位是2019年的获奖者皮布尔斯,解释了“宇宙拼图”;一位是2013年的获奖者希格斯,发现了“上帝粒子”。

(一)

来源:环球科技

普林斯顿大学的宇宙学家詹姆斯 · 皮布尔斯(James Peebles)因为在物理宇宙学中的贡献,与另外两位天文学家米歇尔 · 梅厄和迪迪埃 · 奎洛兹分享了今年的诺贝尔物理学奖。

皮布尔斯与另外 3 位作者向我们讲述了宇宙波澜壮阔的演化史。经过数百亿年的演化后,今天存在于宇宙中的恒星与星系会变成怎样,宇宙的归宿又是什么?

在大约一百多亿年前的某个时刻,我们现在能观测到的所有物质和能量都聚集在一个比硬币还小的区域里,随后,它开始以一种不可思议的速度膨胀并冷却。

当温度下降到 1 亿倍太阳核心温度时,自然界的那些基本作用力开始出现,基本粒子夸克则自由地徜徉在能量海洋里。

接着,宇宙又膨胀了 1 000 倍,我们眼下能观测到的所有物质占据的空间膨胀到了太阳系那么大。

那时,自由夸克开始被束缚在中子和质子里。当宇宙又膨胀 1000 倍后,质子与中子开始聚在一起组成原子核,今天的氦原子和氘原子大部分就是那时形成的。以上所有过程都发生在大爆炸后的一分钟内,此时温度仍然太高,原子核还不能捕获电子。直到宇宙持续膨胀了 30 万年后,中性的原子才开始大量出现,这时宇宙尺寸达到了现在的千分之一。此后,中性原子开始凝结成气体云,这些云团随后演化成恒星。在宇宙膨胀到现在尺寸的五分之一时,恒星聚在一起,形成了年轻的星系。

当宇宙尺度达到现在的一半时,恒星里的核反应产生了大多数重元素,类似地球的行星就是由这些元素构成的。我们的太阳系相对比较年轻:形成于 50 亿年前,那时宇宙尺度是现在的三分之二。随着时间流逝,恒星的形成过程会耗尽星系中的气体,因此恒星数目正逐渐减少。再过 150 亿年,像太阳这样的恒星会更稀少,对天空观测者来说,那时的宇宙将远不如现在这般热闹。

对宇宙起源与演化的认识,是 20 世纪最伟大的科学成就之一。

这些知识来自于数十年不断革新的实验与理论。

地面上和太空中的最新望远镜接收着数十亿光年以外的星系发出的光线,向我们展示宇宙年轻时的模样。

粒子加速器探索着早期宇宙高能环境下的基本物理现象。

卫星探测着宇宙膨胀早期遗留下来的背景辐射,展现出我们所能观测到的最大尺度上的宇宙图景。

标准宇宙模型(也称大爆炸理论)对这些海量数据的解释最为成功。这个理论主张说,宇宙从初期的致密态开始膨胀,膨胀在大尺度上近乎均匀。目前该理论没有遇到根本性的挑战,当然,它也存在一些有待解决的问题。比如,天文学家还不能肯定星系是如何形成的,但是也没有证据能否认该过程是在大爆炸框架内发生的。实际上到目前为止,从这个理论引申出的各种预言通过了所有的测试。

但是,大爆炸理论目前也只做到这种程度,还有许多重要的谜题有待揭开。

宇宙在膨胀之前是什么样子的?

(我们不能通过天文观测,回溯到大爆炸之前的时刻。

)在遥远的未来,当最后一颗恒星耗尽了核燃料后会发生什么?

没有人知道答案。

我们可以从不同的视角——神秘主义、神学、哲学或科学——来认识宇宙。

在科学上,我们只相信那些经过实验或观测证实的东西,因此我们选择的是一条沉重乏味的道路。

爱因斯坦创立的广义相对论确立了质量、能量、空间和时间的关系,现已被很好地验证并接受。

爱因斯坦指出,物质在空间均匀分布与他的理论非常吻合。

他未经讨论便假定,在大尺度上平均来说宇宙是静态不变的。

1922 年,俄国理论家Alexander A。Friedmann意识到爱因斯坦的宇宙是不稳定的,最轻微的扰动也会引起宇宙膨胀或收缩。同时洛厄尔天文台(Lowell Observatory)的

Vesto Slipher发现了星系正在相互远离的首个证据。

随后,杰出的天文学家埃德温 · 哈勃在 1929 年又证明了星系远离我们的速度与它离我们的距离大致成正比。

宇宙膨胀意味着,宇宙从一团高度致密的物质演化为今天彼此相距遥远的星系。

英国宇宙学家弗雷德 · 霍伊尔(Fred Hoyle)是第一个给上述过程取名 " 大爆炸 "(the big bang)的人,他的本意是想讽刺这个理论,但这个名字实在太生动了,便就此流传开来。不过这个名字将宇宙膨胀描绘得好像是空间中一点上的某个物质发生了某种爆炸,多少有些误导人。

其实完全不是那么回事:在爱因斯坦的宇宙中,空间与物质的分布是紧密联系的,观测到的星系系统的膨胀反映的是空间本身的展开。大爆炸理论的要点在于空间的平均密度随宇宙膨胀下降,而物质分布并没有可见的边缘。

对普通爆炸来说,运动得最快的粒子飞向空的空间;

而对大爆炸理论来说,粒子则是均匀地充满空间。

宇宙膨胀对被引力束缚的星系或星系团的大小没什么影响,只是使它们之间的空间伸展了而已。

在这种意义上,宇宙膨胀很像是葡萄干面包发酵。生面团类似空间,而葡萄干就像星系团。当面团膨胀时,葡萄干彼此远离,任意两颗葡萄干相互分离的速度完全取决于它们之间的面团有多少。

60 年来,我们已经积累了许多支持宇宙膨胀的证据。第一个重要证据是红移——星系会发射或吸收某些特定波长的光,如果星系在远离我们,这些发射或吸收特征线将被拉长,也就是说退行速度越大,特征线就会变得越红。

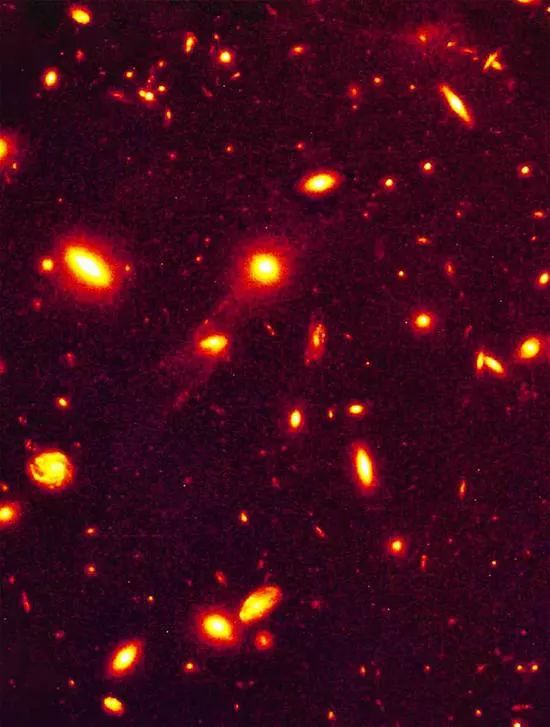

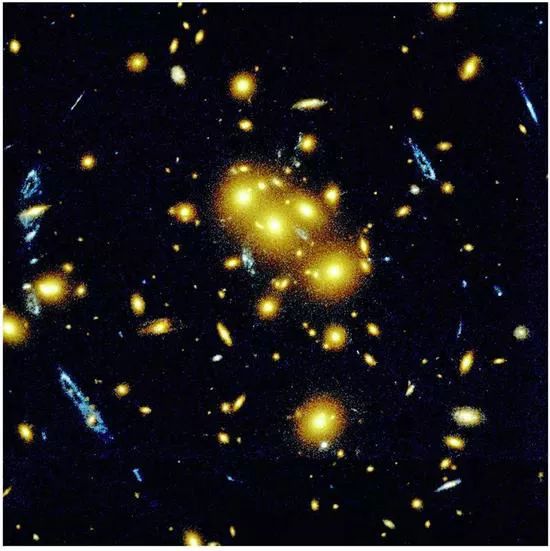

在宇宙的年龄只有现在的五分之三时,星系团是宇宙代表性的景观。哈勃望远镜已经在轨道上运行了 22 年,通过它的持续观测,我们得到了星系团的影像。有些星系看上去互相处在对方的引力场里。这样的相互作用在离我们较近的星系团中相当少见,说明宇宙确实在演化。

哈勃定律

哈勃通过测量发现,远处星系的红移比近处星系的红移要大。

这就是现在熟知的哈勃定律,它正是均匀膨胀宇宙模型所预测的结果。哈勃定律表明,星系的退行速度等于它们间的距离乘上哈勃常数。近处星系的红移效应十分微弱,要使用相当精良的测量仪器才能检测到。而那些非常遥远的星系——比如射电星系和类星体——的红移就非常惊人了,其中一些星系的退行速度可达到光速的 90%。

哈勃对宇宙图景还有另一个关键贡献。

他对天空不同方向的星系计数,发现它们似乎分布得很均匀。

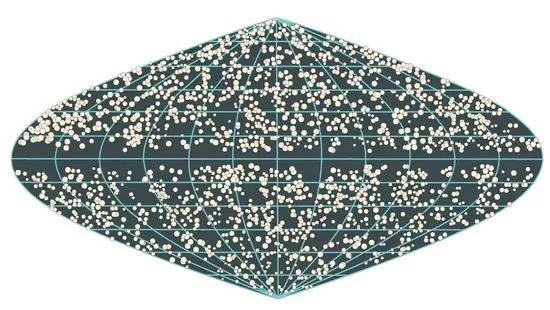

哈勃常数在所有方向上好像都是相同的,这正是均匀宇宙膨胀的必然结果。现代巡天证实了这条基本原则:宇宙在大尺度上是均匀的。尽管近处的星系显示出成团性,不过更深的巡天还是能反映出相当的均匀性。

为了验证哈勃定律,天文学家需要测量星系的距离,有一种方法是观察星系的视亮度。如果某星系比另一个同类星系暗 4 倍,那么距离大约就是它的 2 倍。这一关系已在观测可及的距离范围内测验过了。

哈勃定律之所以具有重大意义,不仅因为它描述了宇宙的膨胀,还因为它能用来计算宇宙的年龄。

具体来说,大爆炸距今的时间是哈勃常数当前值与其变化率的函数。天文学家已大致算出膨胀的速率,但还没有人能精确测得其变化率。

不过人们还是可以从宇宙平均密度来估计这个量。由于引力抑制了宇宙膨胀,我们可以预期,星系相互远离的速度将比以前更慢,因此膨胀速度的变化率与引力的拖拽效应有关。引力是由平均密度决定的,如果只考虑星系里面和附近的可见物质,并以此来计算密度,那宇宙的年龄可能在 100 亿 ~150 亿年之间(这个范围还考虑了宇宙膨胀率的不确定性)。

不过许多研究者认为宇宙密度要比上述计算结果的最小值大,因为所谓的暗物质的存在将产生影响,带来差别。一种观点认为,宇宙的密度足够大,因此在遥远的未来,膨胀速度将降到接近于 0。在这种假设下,宇宙的年龄将降至 70 亿 ~130 亿年。

遥远星系的多重成像看上去像暗弱的蓝色椭圆,这是引力透镜效应导致的。当远处物体发出的光被干扰物体的引力场偏折时,这种效应就会出现。在这张图里,红色星系团聚集在中间,使位于它们后方更远处的星系的像扭曲了。这张图片由哈勃望远镜提供。

这两个时间尺度其实看上去大致相容。比如,由白矮星冷却速率估得银河系中最古老的恒星大约已有 90 亿岁。由计算恒星核反应燃料的消耗率推知,银河系晕中的恒星年纪更大,大约为 120 亿年。而根据放射性年代测定法测出的最古老化学元素的年龄也是约 120 亿年。实验室的工作人员是依据原子物理和核物理推算出这些数据的。值得注意的是,上述结果与由宇宙膨胀推算的宇宙年龄大体上是一致的。

另一个理论——稳恒态宇宙理论同样成功地对宇宙的膨胀和均匀性做出了解释。

1946 年,3 个英格兰物理学家——霍伊尔(Hoyle)、赫尔曼 · 邦迪(Hermann Bondi)和托马斯 · 戈尔德(Thomas Gold)——提出了如下宇宙学理论:宇宙在永远膨胀,而物质自发地产生出来填充真空。当新产生的物质积累到一定程度就会形成新的恒星接替老的。这个稳恒态假设预言,近处的星系团在统计意义上跟远处的应该是相同的。

而大爆炸理论做出的预言则跟稳恒态理论不同,它认为如果星系是很久以前形成的,那么远处的星系应该看上去比近处的星系年轻,因为它们发出的光线需要更长的时间才能到达我们这里,这些星系应该包含更多年轻的恒星和更多还未形成恒星的气体。

在这幅包含了从 3 亿 ~10 亿光年远的天体的图中,可以明显看出星系是均匀分布的。唯一不均匀的地方是靠近中线的间隙,那是因为天空的这个区域被银河挡住了。这张图片由普林斯顿大学的迈克尔 · 施特劳斯(Michael Strauss)依据红外天文卫星的数据制作。

宇宙大拼图

我们对早期宇宙的认识还不能直接得到星系形成的完整图景。

尽管如此,我们还是掌握了好几块拼图。

引力将导致物质密度增长,因为它会抑制高密度区域的膨胀,使那里变得越来越密集。

我们已在近邻星系团的成长中观察到了这个过程,星系可能也是在同样的过程中形成的,只是尺度要小些。

辐射的压力会抑制早期宇宙结构的增长,不过当宇宙膨胀到现在尺寸的 0.1% 时就不一样了。在那个时刻,宇宙温度约为 3 000K,低到足够使离子和电子结合成中性的氢和氦原子。中性物质不怎么受辐射影响,可以聚集起来形成气体云,然后再坍塌成星团。观测表明,在宇宙达到现在五分之一大小时,物质已聚集成巨大的气体云,形成星系的雏形了。

当务之急是解释一个看似矛盾的问题——早期宇宙观测到的均匀性和现在星系的团块分布。天文学家认为早期宇宙密度起伏不大,因为在宇宙背景辐射中只观测到非常微小的不规则成分。到目前为止,建立与现有测量数据相容的理论还算容易,但更关键的检验还在进行中。特别是只有在观测分辨率小于 1 度时,不同星系形成理论所预言的背景辐射涨落才能看出显著区别。目前还无法进行这么小尺度的测量,但研究人员已经在着手准备这方面的实验了。将来就知道现在那些星系形成理论中有哪个能通过检验,想想就令人激动。

据我们所知,

当前的宇宙是最适合生命发展的——在观测可及的宇宙范围内大约有 1 万亿亿颗太阳这样的恒星。

大爆炸理论认为,生命只能存在于宇宙的某一阶段——过去它太热,未来它的资源又有限。

虽然大部分星系还在产生新的恒星,但其他很多星系已经耗尽了它们的气体储备。300 亿年后,星系将变得黯淡,充满了死亡或垂死的恒星,与现在相比,适合生命居住的行星将少得多。

宇宙也许会永远膨胀下去,所有的星系和恒星最终将变得又暗又冷,这就是 " 大降温 "(big chill)。

另一种可能是 " 大挤压 "(big crunch),如果宇宙的质量足够大,万有引力最终将逆转膨胀,所有的物质和能量都会重新坍缩回到一点。

下一个 10 年里,随着研究人员测量宇宙质量方法的不断改进,我们也许会知道现在的膨胀最终将演变为 " 大降温 " 还是 " 大挤压 "。

大爆炸理论已为大量事实所证明,它解释了宇宙背景辐射、轻元素的丰度和宇宙的膨胀。

因此,未来的宇宙学理论肯定得包含大爆炸理论。

宇宙学已完成了从哲学到物理学的发展,今后它获得的任何新进展,都要接受观测和实验的双重验证。

(二)

解读2013年诺贝尔物理学奖:

何为“上帝粒子”?

来源:

新浪科技

来源:

新浪科技

2013年诺贝尔物理学奖授予彼得·W·希格斯(Peter W. Higgs) 和弗朗索瓦·恩格勒(Francois Englert),以表彰他们对希格斯玻色子(又称“上帝粒子”)所做的预测。那么,到底什么是希格斯玻色子呢?

希格斯粒子是一种亚原子粒子,也就是说,理论上认为它应当是构成宇宙的最基本组成部件之一。

但是它仍然有待实验观测证实。科学家们提出的物理学标准模型预言了这种粒子的存在,其作用是解释为何其它粒子会拥有质量。根据这一理论,在宇宙大爆炸之后,一种看不见的力,即希格斯场和与之相对应的粒子 ——希格斯-玻色子一同形成。正是这个场赋予其它基本粒子以质量的属性。

为何这一粒子如此重要?

希格斯场赋予整个宇宙中其它粒子以质量的方式可以用游泳者在水池中受到的水的阻力来做比喻。如果粒子没有质量,它们便可以在宇宙中以光速前进,因为质量的本质便是对物体改变其速度的制约性。

这种粒子最早是什么时候被提出来的?

有关这一粒子的理论最早是在1964年由6位物理学家共同提出来的,其中就包括英国爱丁堡的皮特•希格斯教授。他们当时提出这一粒子的目的就是为了解释质量的起源。

理论上,这一粒子的存在将正好补全描述整个宇宙如何运行的物理学标准模型的缺陷,因此它便显得尤其重要。

如何对其进行搜寻?

欧洲核子中心的大型强子对撞机(LHC)是人类有史以来建造的最强大的粒子加速器,它的工作原理是将两束质子流以接近光速的速度迎头相撞,在此过程中得到其它粒子。

在1989年至2000年之间,科学家们也曾使用同样位于欧洲核子中心的另一台加速器LEP进行搜寻工作,而由于经费不足被关停之前,美国的Tevatron加速器也进行过对这一神秘粒子的搜寻工作。

科学家们如何能知道自己究竟是否发现了这样的粒子呢?

如果在LHC加速器中进行的数以十亿计的对撞实验中真的产生了希格斯-玻色子,根据预测,它应当是不稳定的,会迅速衰变为更加稳定,质量更小的粒子。物理学家们需要对这些衰变产物进行分析,并且通过分析来推断这种被称为“上帝粒子”的神秘粒子是否存在。在分析过程中,希格斯粒子是否存在会从数据图形的峰值中体现出来。

六点重大影响:

1. 揭开质量起源之谜

物体的质量是怎么来的?

这个问题一直困扰物理学界,而希格斯玻色子恰恰被认为与宇宙中一切物体的质量起源有关。

希格斯玻色子与一种场有关,那就是所谓的希格斯场,理论上认为这种场充斥着整个宇宙。当宇宙中的其它粒子在这一场中运行时便获得了质量的属性。这就有点像是大家都在一个游泳池里游泳,然后身上都会被打湿,在这里,被水打湿就像是物体获得质量一样。

美国哈佛大学物理学家杰奥•哥斯达(Joao Guimaraes da Costa)表示:“希格斯粒子的机制让我们能够理解粒子获得质量的途径和方式。” 哥斯达是去年欧洲核子中心宣布疑似希格斯粒子发现时,大型强子对撞机(LHC)所属ATLAS探测器设备的标准模型召集人。他说:“如果没有这种机制,那 么所有的一切物体都将失去质量。”

确认此次发现的粒子确实是希格斯粒子将证明我们设想的粒子获得质量属性的方式是正确的。美国加州理工学院物理学教授玛利亚•斯皮罗普鲁 (Maria Spiropulu)表示:“这项发现从量子层面支持了我们对于质量来源的看法,而这正是我们当初建造大型强子对撞机的目的。这是一项无与伦比的成就。”

而后,这将进一步为一个更深层次的问题提供解决的线索,那就是:为什么这些粒子拥有这一质量数值?这个值是如何确定的?对此,哈佛大学物理学家 丽萨•兰德尔(Lisa Randall)表示:“这是一个大得多的问题。确认这的确是希格斯粒子只是整个过程的第一步,此后我们才能更往前走,这两者之间是相互联系的。”

2. 完善标准模型

标准模型是当代粒子物理学的基石,它描述了整个宇宙中所有的粒子。所有被标准模型所预言的粒子此前都已经被找到了,除了希格斯粒子。就在去年宣布初步结果时,欧洲核子中心ATLAS实验设备科学家乔纳斯•斯兰德伯格(Jonas Strandberg)就曾表示:“这是标准模型中缺失的一环,因此如果这一发现得到最终确认,那么它将最终证明我们目前的认识是正确的。”

到目前为止,科学家们所发现的这一疑似希格斯粒子似乎和标准模型中预言的性质相吻合。但即便如此,标准模型本身也并不完整:例如它没有包括引力,也没有将被认为占据整个宇宙物质总量约98%的暗物质成分考虑进去。

美国费米国家实验室CMS中心的物理学家帕提•麦克布雷德(Patty McBride)在上周四表示:“即便有证据清晰地证明目前我们新发现的这一粒子确确实实就是标准模型所预言的希格斯玻色子,即便如此我们对宇宙的认识仍然模糊不清。”他说:“我们仍然不能理解为何引力如此微弱,我们还要面对巨大的暗物质的存在。不过,对于这一已经有48年历史的经典理论来说,迈出了完善的第一步仍然不失为一件令人高兴的事。”

3. 电弱相互作用

确认希格斯粒子还将对电弱相互作用的构建产生重要影响。这种作用是对电磁作用与弱相互作用的统一描述,这两者都是自然界的基本力类型之一。电磁作用描述带电粒子之间的相互作用,而弱相互作用则描述放射性衰变过程。

自然界中所有力的作用都和某种粒子有关。比如与电磁力有关的粒子是光子,这是一种质量为零的特殊粒子。而弱相互作用力则和名为W和Z的玻色子有关,这两种粒子都拥有很高的质量值。而所有这些粒子的质量来源,便被认为是希格斯玻色子的作用造成的。

欧洲核子中心的斯兰德伯格表示:“如果引入希格斯场的概念,那么W和Z玻色子就会和这个场混杂在一起,在这一过程中它们便获得了质量。”他说:“这解释了为何W和Z玻色子会有质量,并将电磁作用和弱相互作用两种基本力统一了起来,构成电弱相互作用。”

4. 超对称理论

超对称理论也将受到希格斯粒子发现的影响。这一理论认为任何一种已知的粒子都有一个“超级伙伴”粒子,这种伙伴粒子拥有轻微差异的性质。超对称理论拥有很大的吸引力,因为它可以统一自然界中的其它基本作用力,甚至有希望揭开暗物质构成之谜。然而到目前为止这一理论的前景黯淡,科学家们只找到了和标准模型预言的希格斯粒子性质极其相似的粒子,但是却没有能发现任何和超对称粒子有关的线索。

5. 大型强子对撞机

大型强子对撞机(LHC)是世界上最大的粒子加速器。这一耗资约100亿美元的设备率属于欧洲核子研究中心(CERN),其目的是创建地球上能级最强大的粒子加速器设施。而其中找出希格斯玻色子则被列为了该设备的最优先目标之一。此次最新宣布的结果为LHC此前的结果提供了强有力的证明,也是对此前一直在这里为达成这一目标而忘我工作的物理学家们所取得丰硕成果的最好证明。