文 | 蒋校长

非知名军网铁血网创始人,五道口男子技校辍学,军品材料砖家;微胖界军宅戴表,懒癌强迫症晚期;女军迷之友(自认),战忽局临时工。

2021年5月15日,距离地球400000000公里外,一颗铁红色的星星上,一个天外来客的到来,打破了这里的沉寂。

这个叫祝融的家伙,喷吐着烈焰踏上了这里的土地,然后小心翼翼竖起了一根金属桅杆,桅杆上面,是一台千万像素级的相机。

咔嚓,亿万年不变的影像在ccd上定格,然后化为一道二进制代码,经轨道上的飞行器转发,飞向了400000000公里外的地球。

这是中国人获得的,第一张属于自己的,火星地表照片。

01.

火星,这颗地球的姊妹星,长久以来,却被中国人认为是最忌讳的妖星,中国人还给它起了个名字:

荧惑

。

荧指光亮似火,惑指行踪难测。

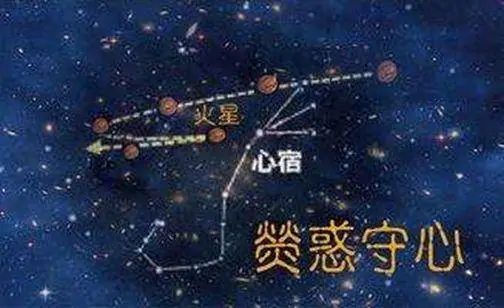

的确难测,火星跟地球运行的角速度不一致,所以从地球上看来,它时而超前,时而落后。在中国古人眼里,“荧惑守心”就成了中国星占学上最凶的天象,要么帝王驾崩,要么王朝覆灭。

从始皇驾崩、王莽篡位再到隋炀乱政,史官用颤抖的笔锋记录下这一切,然后祈求“荧惑守心”早日结束。

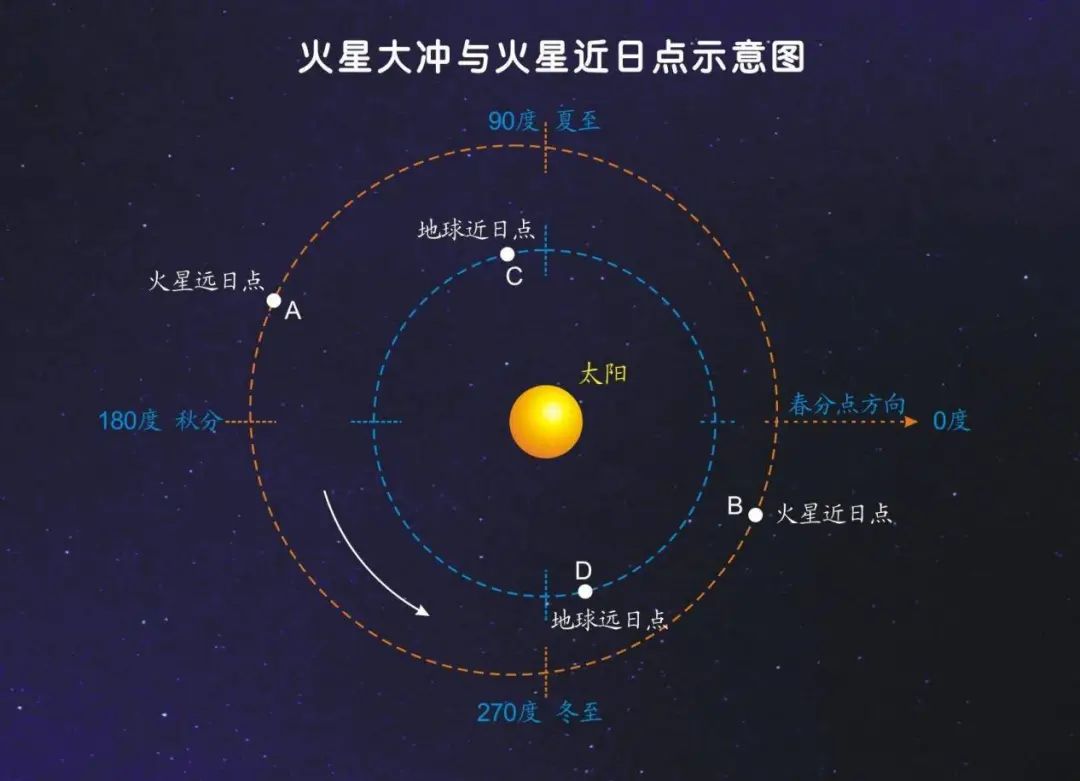

火星的椭圆轨道和地球的正圆轨道不同,每隔15年至17年,火星运行到距离地球最近的地方,太阳西落,火星东升,火星整夜可见,人们叫它“火星大冲”。

而地球上的人们,对此浑然不觉。

一个个火星大冲年,荷兰的水手在忙着卖黑奴,英国在忙着羊吃人,乾隆在忙着批折子,曾国藩在忙着打长毛,都无暇仰望星穹。

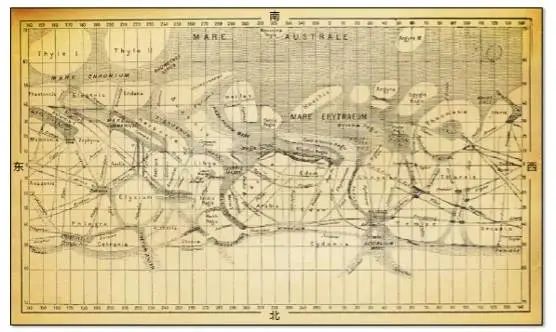

直到1877年,又一次火星大冲,一个叫乔范尼的意大利人,在一天晚上把望远镜对准了火星。

他看到了一个奇妙的世界。

山峰、谷地、高原,当然,还有河道冲刷出的峡谷(意大利语canali)。

不过,当他的发现被翻译成英语时,canali被翻译成了“运河”,震惊了世界。

▲乔范尼在1877年绘制的火星地图

一时间,火星人在“挖运河”的说法成了人们茶余饭后的热门话题。

1897年,英国作家威尔斯出版了一部反映火星人入侵地球的小说《大战火星人》,41年后,一家唯恐世界不乱的美国电台,把它以实况直播的广播剧形式放给了所有美国人听。

结果,全美恐慌,无数人逃离家园。

而此时,距离地球亿万公里外的虚空中,火星,并不知晓邻星渺小生物的迷惘与愚昧。

它只是沉默地,沿着71607万公里的轨道冰冷行进,几十亿年来,皆是如此。

02.

1909年,火星大冲。

两年后,一个名叫钱学森的男婴在上海诞生。

童年时,他随父亲去北平生活。但是随着日本侵华,北平已经放不下一张安静的课桌。在逃难路上,他时常抱膝一隅,幻想着遥远星球。

长大后,他漂洋过海,求学美国,很快在美国加州理工大学崭露头角,还加入了“火箭俱乐部”,成为五个创始人之一。

“火箭俱乐部”是一个科学疯子的组合,他们在宿舍里捣鼓了一个实验,配比火箭燃料。

实验挺成功,成功地把宿舍的墙炸出一个大洞。

学校十分感动,然后把他们的实验室(宿舍)封了。

当然,学校看出了几个疯子的潜力,在校外河滩上给他们找了一块空地作为实验基地,专心研究他们的火箭。

1938年5月,他们取得了巨大的成功。他们研制的火箭发动机转了整整一分钟,这不仅引起加州理工大学师生的围观,而且被美联社记者报道,成为举国皆知的重大新闻。

之后,美国军方也注意到火箭研究小组卓有成效的工作,把研究军用火箭的项目交给了他们。

小组经过讨论认为既然已经被“诏安”,那么就应该有个正式的名字,于是他们改名:喷气推进实验室。

当时的钱学森可能还想不到,他创立的这个小组,日后会成为美国航天局NASA核心中的核心:“喷气推进实验室”,简称JPL。

在此后的数十年中,这个科学疯子组成的怪物,将无数疯狂的想法付诸了实践。

其中,就包括钱学森儿时,那个探索宇宙的梦想。

03.

1939年,火星大冲。

这一年,德军进攻波兰,二战爆发。

可是随着时间的推移,德军两线作战,窘态频频。

一个叫冯·布劳恩的科学家想改变德国的命运,他研发了一种V2导弹,把英国炸了个千疮百孔,也将人类带入了地对地弹道导弹的时代。

而几乎同时,美国同样开启了弹道导弹的研制计划,计划中的火箭组长就是钱学森。1943年,钱学森设计了美国第一枚分级火箭Private A。

从1944年10月起,钱学森成为美国陆军航空队科学顾问团成员,能自由出入战时设在华盛顿的秘密高层指挥中心。

1945年春,纳粹德国行将就木,冯·布劳恩的V2也救不了德国。

钱学森以美军上校的身份,潜入德国,一番周折,终于抓到了隐藏在加米斯的冯·布劳恩。

钱学森亲自主持了对冯·布劳恩的审讯,得到了大量V2导弹的资料,并很快说服了冯·布劳恩为美国效力。

后来美国国务卿赫尔赞叹说:“钱上校是美军的大恩人”。

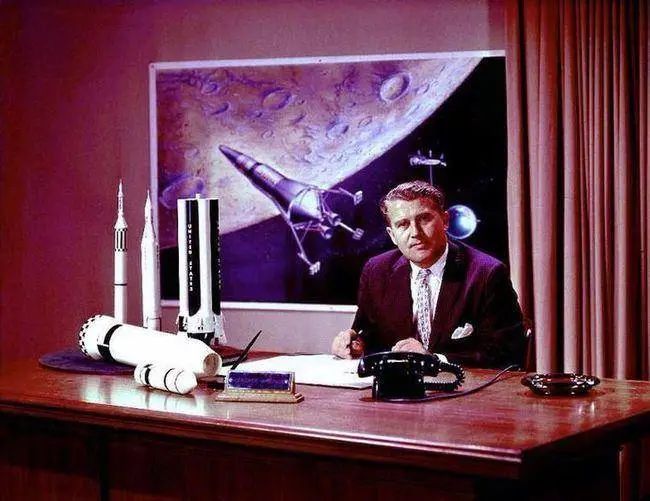

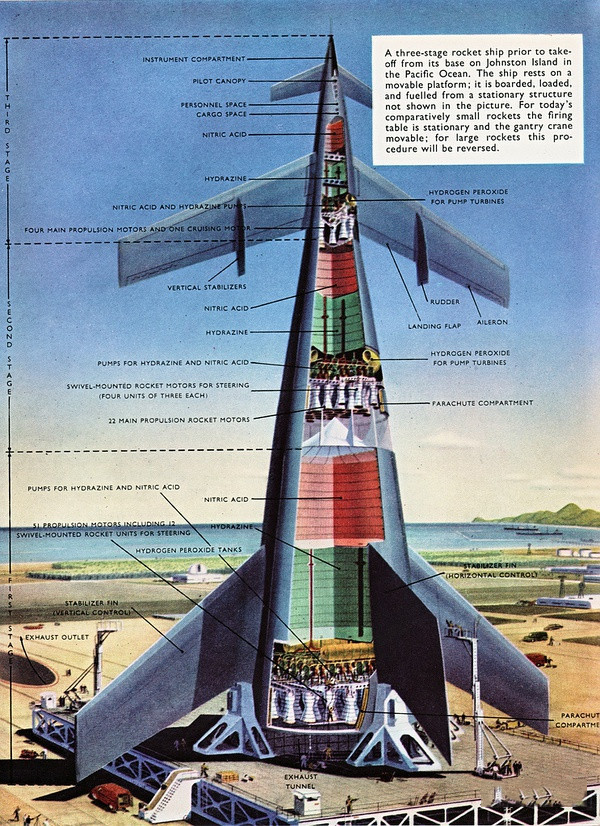

可是到了美国的冯·布劳恩一开始却并不被信任,他无事可做,便专心写了本书,名为《火星计划》。

这并不是科幻小说,而是一套完整的科学方案,包括轨道设计、计算公式、测算方法和技术图纸。

在书中,一艘4000吨重的巨型飞船,在火星大冲年启航,穿越5600万公里,最终降落于火星极地冰盖。

他们将完成4000英里长途旅行抵达赤道,建造营地帐篷和降落场,便于其它航天器着陆。

可惜,他的计划需要5亿美元(约合现在的40亿美元),一个阶下囚,是不可能被允许主持这样的伟大项目的。

冯·布劳恩的囚室里,只有苍白水泥墙,火星只是窗外的渺小光点。

但是,历史的齿轮已经开始转动,一切已无可阻挡。

04.

1956年,火星大冲。

四年前,冯·布劳恩终于被信任,正式加入美国宇航局。

而抓他去美国的钱学森,早就因为“共产党嫌疑”,被关进了监狱。

而原因很简单,麦卡锡分子调查一个名叫西德尼•槐因包姆的化学研究员,此人曾在一起与共产主义有关的案件中提供过伪证而正在帕沙迪纳受审。

麦卡锡分子要求钱学森揭发槐因包姆,但钱学森拒绝揭发他的朋友。

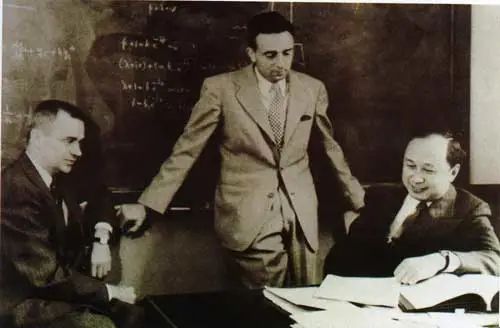

▲钱学森在接受质询

于是,钱学森就变成了“共产主义分子”同情者,被吊销参加机密研究的证件,随后又关了五年,就算出狱后再也没有完全恢复自由,出入都有FBI的人监视。

钱学森不得不艰难躲过跟踪,躲进一家咖啡店,在一张香烟纸上匆匆写下了一封求助信,表达了返回祖国的愿望。这封求助信几经波折,终于寄到了周恩来的手中。

经过中美反复交涉,以十几个被俘美军飞行员作为交换代价,钱学森终于在1955年回到了中国。

那一天,海风既起,秋雁齐飞,钱学森终于踏上了已经变得陌生的祖国。

回望海的那一边,NASA正式成立,他创立的JPL正在全负荷生产能把卫星送上太空的火箭和能把核弹头扔向自己祖国的弹道导弹。

那些威胁自己祖国的东西,没有什么可留恋的。

那些被移民局查扣的800公斤书籍资料,也没什么可惜的。

人回来了,一切都有了。

05.

仍是1956年,火星大冲。

这一年,在解放军466医院的大食堂里,一群白大褂坐在油腻的长凳上开会。聂荣臻庄严宣布:国防部第五研究院成立,钱学森任院长。

这个国防部第五研究院,也就是航天五院的前身。

钱学森想不到的是,几十年后,他的徒子徒孙搞出了一台机械生命,会与他的美国徒子徒孙搞出的另一台机械生命,在数亿公里外的火星上,会面。

这一年,同时兼任国防科学技术委员会委员的钱学森,经周总理介绍,认识了一个年轻人。

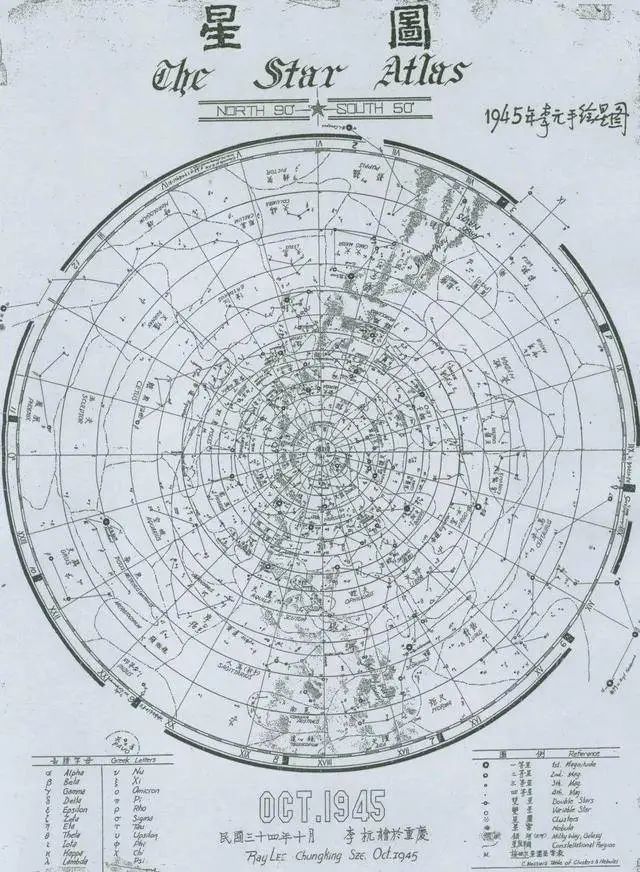

这个年轻人名叫李元,是个火星迷,从小就对星空无限热爱,曾手绘一张星图庆祝抗战胜利。

1956年的火星大冲,是新中国第一代天文迷的节日,无数人蜂拥至北京古观象台,一次次排队使用望远镜,就想看看能不能瞅见“火星人”。

李元每天都要跑到北京古观象台观测,还向群众讲解火星知识。他不知道,在静静听他讲解的人群中,就有周总理的身影。

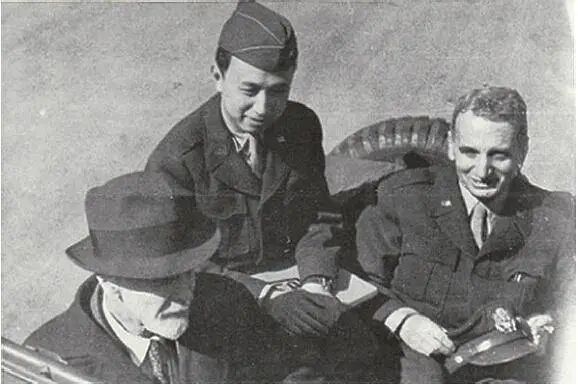

▲右侧为李元

随后,李元被选中参与筹建新中国第一座天文馆——北京天文馆。

在这座天文馆里,李元编制了中国第一个星空表演节目《到宇宙去旅行》,成为当时的“爆款”。

只要花上三根冰棍钱,观众就能坐在表演大厅里,看着天文奇观浮想联翩。

节目中的“火星”因为是红色的,特别醒目。

后来,李元被聘为紫金山天文台天文学家。

在李元的余生里,他做了几十年的天文科普,进行了几百次、几千次的天文演讲、天文表演、天文展览,也在很多孩子心中,种下了星辰大海的种子。

只是在使用天文望远镜观测时,李元总有个遗憾:

啥时候中国才能派一艘飞船,飞到火星旁边,看看火星的运河到底咋回事?

06.

1971年,火星大冲。

李元的梦想,在几年前已经被美国人实现。

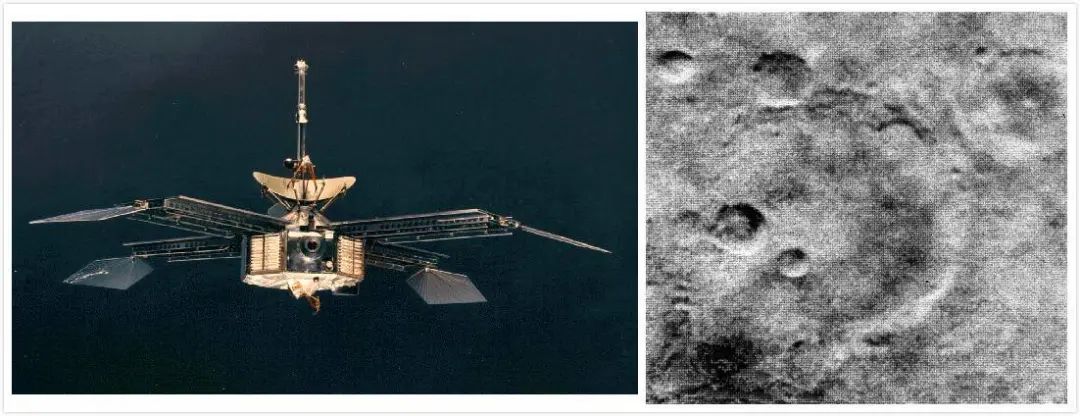

1964年,美国的水手4号探测器终于飞掠火星9846千米上空,拍摄了21张照片,随后便滑入漆黑深空。

在失去联系前,水手4号终于把照片传回。照片总计5.2M,却花费6个多小时才从虚空中传回,人类终于见识了火星真容。

照片拼凑成一片荒漠死寂的世界,文明了无痕迹,更不要提人工运河。

美国人的成就刺激到了一个苏联人:科罗廖夫。

知耻后勇的科罗廖夫在生命的最后阶段推动了火星探测,在1971年相继发射了火星2号和火星3号探测器。

1971年11月27日,历经192天的旅程后,火星2号抵达火星。随后火星3号同样抵达,并成为第一个实现火星软着陆的地球探测器。

只是,火星3号在火星大气中只坚持了22秒就死在了火星的风沙中,拍摄的第一张火星表面照片也看不清楚,所以被西方质疑这次着陆并未成功。

2007年,美国火星勘测轨道器(MRO)还专门凑过去,拍摄了火星3号的残骸,似乎是在炫耀和羞辱。

在随后的1973年7~8月间,,苏联共发射了4个火星探测器,分别为火星4号~7号。

虽然这些探测器有的成功,有的失败,但仍然取得了不少观测结果,发现了巨大的峡谷、环形山和疑似水流痕迹。

而此时的冯·布劳恩刚刚主持完成“阿波罗计划”,他早已不再是阶下囚,而是探索宇宙的人类英雄,声誉正隆。

冯·布劳恩仍然没忘记自己的《火星计划》,在他眼中,月球只是伟大航程的起点,下一步应该造两艘核动力宇宙飞船,去探测火星。

然而,政客们对此不屑一顾。

在政客眼中,更多的原子弹和洲际导弹更有价值,一个将耗费数任总统任期的工程,毫无意义。

地球上继续着琐碎故事,人类迈出一小步后,便徘徊不前。

人类再未登上过月球,NASA提出的三十年内移民火星被当成骗国会经费的鬼话。

1977年,冯·布劳恩去世。

他的墓地很简陋,墓碑用圣经诉说着遗愿:

“诸天述说神的荣耀,穹苍传扬他的手段”。

07.

2003年,火星大冲。

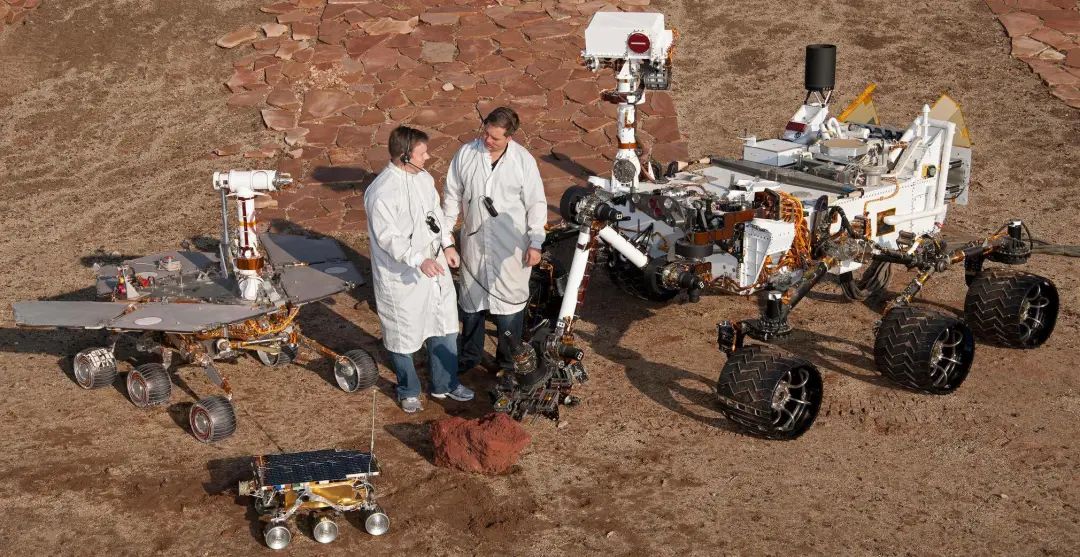

一年前,NASA为即将发射的两台火星车征名。

一个9岁的俄罗斯移民女孩给NASA写了一封信:

我之前住在孤儿院,黑暗、阴冷、孤独。每当夜幕降临,我总是仰望天空繁星以排解忧伤,梦想着自己有一天能飞至太空。谢谢你给我的“勇气”和“机遇”。

于是,两台火星车有了名字:“勇气号”和“机遇号”,它们的机身有一个特殊零件,是用911废墟中的钢筋制成的。

他们代表地球终于结束了20年的沉寂,重新把目光投向火星。

也代表人类,从废墟中挣扎而出。

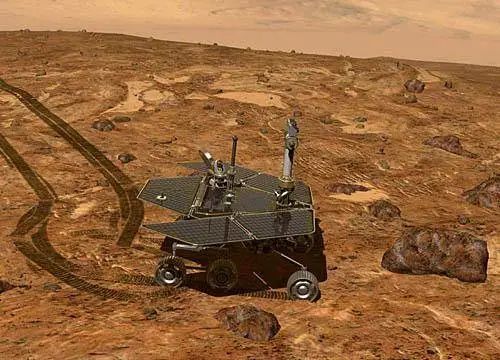

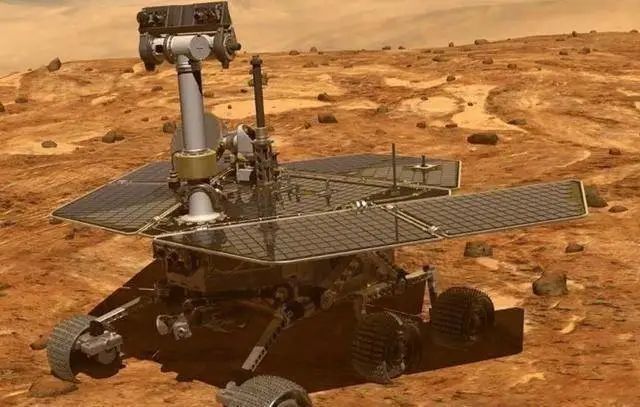

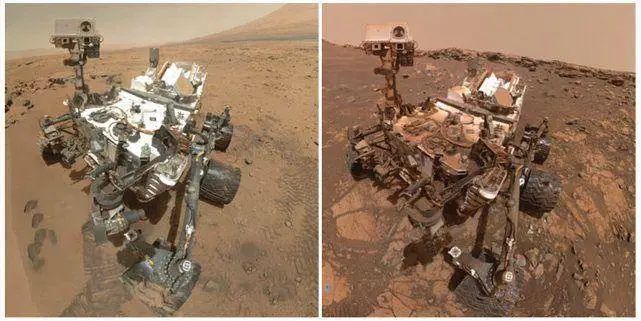

2004年,勇气号和机遇号抵达火星,他们靠着太阳能电池板每天生产的半度电,在火星上开始了每秒5厘米的飙车。

他们拍到了火星的山、听到了火星的风,还发现了火星的冰水。

他们用90天寿命的机体,一个坚持了7年,一个坚持了15年。

2009年5月份,勇气号的轮子不幸陷入沙丘无法脱身。

地球上的科学家在地面情景再现,模拟了一个半月也没能让它脱困。

虽然勇气号不乏勇气,仍然源源不断地测量着各种数据并发回地球。但好景不长,随着火星严冬的临近,10个月后,勇气号的太阳能帆板已经无法吸收到足量的阳光供发电之用,它最终没能挨过残酷的冬天。

而机遇号则遭遇了沙尘暴,在风沙中渐渐老去,它的计算机频繁重启,工作一段时间数据存储就自动清空,像极了垂暮老人的失忆症。

它熬过了2007年的一场沙尘暴,却没能在2018年一场更大的沙尘暴中幸存下来,这次沙尘暴持续时间如此之长,使机遇号一个月未获得太阳光照射。

机遇号被风沙覆盖,陷入沉寂。

它发给了地球最后一句话:

天黑了,我快没电了(My battery is low and it’s getting dark)。

JPL的工程师说,那一天充满哀伤,但那不是故事的结局,我们与机遇号会在未来重逢。

08.

2018年,火星大冲。

两年前的2016年,中国首次火星探测任务正式立项。

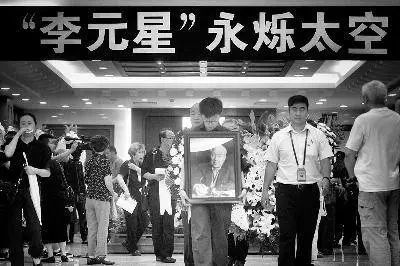

就在几个月之后,91岁的李元逝世。

浩瀚星空,位于火星与木星轨道之间有一颗“李元”星。

这位看了一辈子火星的老人仿佛以另一种形式,“注视”着中国的“探火”征程。

李元是幸运的,他看到了火星探测任务立项。

另一个人则没有这么幸运,他是中国火星探测计划首席科学家万卫星。

万卫星是湖北人,同屈原是老乡,和屈原一样,为了向上天提出最有价值的问题,而穷思极想。

深空探测承载着人类对宇宙的好奇,以及寻求判据的希望,火星作为地球的孪生兄弟,一直是人们心中的应许之地,藏有太多科学的秘密,也是万卫星一生的追求所在。

可是,中国对火星探测完全是空白,即便万卫星向来是一个行事平和、不疾不徐的人,心里也是着急的。他曾在文章里写下自己的忧急:

尽管中国仍未超过美苏在第一次探测热潮时的技术成就,但世界行星科学水平已经远超当年,这决定了中国无法直接照搬任何国家的经验。

留给我们的时间很短,然而要走的路又很远。

为了完善方案,万卫星组织科学家与工程师一次次“会师”,把一个个“不可能”变成“可能”。

他的办公室总是很热闹,有学生数过,半小时能来7拨人。

可是,单位体检时,万卫星却被医生当场“扣留”下来。

一张肿瘤晚期通知单,让他不得不慢下脚步。

他干脆把办公室“搬”到了医院,在自己的病床上继续着自己未竞的事业。

2020年4月,离“天问一号”探测器发射只剩三个月时,万卫星住进了ICU病房。

他的学生大弟子丁锋去看他,万卫星用微弱的声音说了句“7月”,然后叹了口气。

丁锋知道,躺在病床上的万卫星,最大的遗憾是未能亲眼目睹“天问一号”发射的那一天,哪怕遥远的火星,是他穷极一生的向往,他也深知他等不到了。

2020年5月20日,万卫星带着遗憾走了。

2020年7月23日,中国第一颗火星探测器“天问一号”发射成功。

▲(图源:视觉中国)

2021年5月15日,天问一号成功着陆火星。

09.

历史就好像是一条莫比乌斯环,每个人都以为自己在不断往前走,但走着走着,却发现不知道什么时候又绕了回来。

如果我们把视角拉长、拉宽,从意大利、英国看到苏联,再到美国,我们不难发现,当一个国家去探索星空的时候,正是这个民族蓬勃向上、心气十足的时期。

它们都曾有过雄心勃勃的时期,那时它们醉心技术,力图掌握世界最前沿的技术,幻想把脚步,印在太阳系的每一颗行星。

那真是航天的黄金时代,不惜代价,不计成本,所有人都把目光望向星辰大海。

可是,这样的黄金时代,已经过去了。

在这个奉行利润为王、资本至上的时代,就意味着技术投入要有产出。

别扯什么仰望星空,ROI和KPI才是正义。

当人类的耐心变得越来越少,当科学不再服务于未来,而是受雇于资本,那些短期内不能变现的技术,要么被放弃,要么被滥用。

那些人类在太空最宏伟的建筑,只能在飞落太平洋的过程中烧为灰烬。

在上个世纪被严肃讨论的太空度假和宇宙历险,到今天又被重新归为科幻话题。

而上一次基础科学跃进留下的科技红利被消化得七七八八,人类目前已经在很多技术领域面临窘境。

如果人类继续躺在这个舒适区,那么可能会永远被困死在太阳系内。

10.

如今,跟随“天问一号”……