【汪十句,小城青年,北大男生,前媒体人,现归隐京城某处,关心时事,略通文史,热爱思考,欢迎朋友们批判性转载,鼓励性关注】

敬请关注,点击上方蓝色“真评十句”,长按文末二维码,及搜索公号“真评十句”或“TrueTen”

7月2日19时23分,举国庆祝香港回归20周年的欢乐气氛尚未退散,海南文昌发射场传来消息——长征五号遥二火箭发射失败。

与以往发射成功时、各级领导讲话、发射大厅一片欢腾、人民群众热泪盈眶的大张旗鼓不同,这条消息在各大官媒上,仅仅浓缩为一条短小精炼的通讯,也没有引起太多的注意。

也许这只是中国人探索天空、走向宇宙之路的一点波折,不过,它应该引起足够的反思。

▼▼▼

平心而论,太空探索,是勇敢者的游戏,也是充满未知的游戏。

失败是成功之母,这句被小学生作文用烂的名句,放在这里倒是十分贴切。

拿长征五号来说,这是中国自己的大型运载火箭项目,是一款全新的火箭,全箭新研产品比例超过90%。

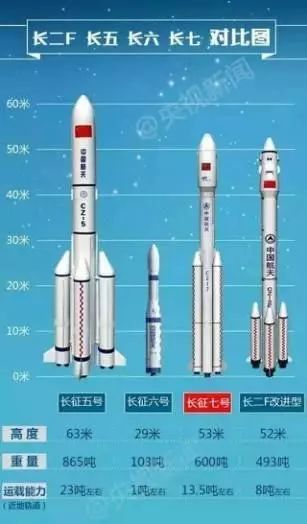

与执行载人航天任务的主力运载火箭长征二F做个比较,长征二F起飞重量为464吨,近地轨道运载能力为8.4吨;长征五号的起飞重量则为867吨,运载能力则为25吨。

这是划时代的进步,为中国人带着更大的飞船、更先进的卫星,飞向更加深邃的太空,创造了条件。也蕴含着中国在运载火箭技术层面跻身全球第一梯队的希望。

新的设备,新的技术,就意味着新的风险。何况是如此大跨度的一步。

大型火箭的前几次发射,风险极高,这是有一定普遍性的。

欧盟的阿里亚娜5号火箭,与长五同级。第一次发射,点火37秒后爆炸。第二次,发射喷嘴翻转,导致一级发动机提前关机,最终未能到达预定轨道。直到第三次才发射成功。

因此,此次发射失败虽然令人痛心,但还是应该以平常心度之,不可心灰意冷,更不能抹杀航天工作者几十年来的努力。

不过,对探索太空有成有败的普遍现象,持一颗平常心,并不代表面对具体的失败案例,可以马虎敷衍。

▼▼▼

这一次的失败,具体是什么原因?

官方表示,还在组织专家对故障原因进行调查分析。

但是,从公开报道中获取的信息,已经足以做出某种程度的推断。

根据点火后731秒时的指挥大厅画面,能看到四条线。

线1为正常情况下的速度,线2为实际速度,线3为正常情况下的高度,线4为实际高度。

另外,纵坐标为高度,每一格刻度表示100公里,横坐标为时间,每一格刻度表示250秒。

图上可见,320秒左右,火箭的实际速度突然大幅偏离预定速度,大约20秒后,实际高度开始缓慢降低。

发生了什么?

按照相关资料,长五一级部分的2台YF-77氢氧发动机,每台推力50吨。此时的一级推力降低,极有可能是其中1台在320秒时因为故障熄火的结果。

剩下的单台发动机,根本无法提供足够的推力。

于是,20秒后,长五向上的惯性消耗殆尽,高度开始下降。此时此刻,失败已经无法逆转。

按照预定计划,2台YF-77需共同工作到446秒,然后熄火,完成一级分离。在仅剩一台工作的情况下,燃料消耗殆尽的时间有所延长。从直播上看,一级分离延后到了576秒。

一级分离后,二级和载荷部分的总重约35吨,但二级的2台YF-75D发动机仅能提供18吨推力。

长五无法摆脱坠落的命运,它和它的载荷——实践18号卫星,最终消失于茫茫的太平洋。

一言以蔽之,长五的一级发动机出现了问题,而且是不小的问题。

一级部分的氢氧发动机,是整个大型运载火箭项目的核心技术难点之一。一直以来我们引以为傲的长征二F,其基础发动机技术,还是来自于东风5洲际弹道导弹的四氧化二氮-偏二甲肼发动机,脱胎于上世纪六七十年代。

长征二F火箭,13次发射全部成功,中国近年来运载火箭发射成功率很高,这是了不起的成就。但是,在一定程度上,成熟技术的应用效能,掩盖了核心技术更新换代方面的相对滞后。

在神舟、天宫等一系列以成熟技术为基础的项目,连续获得成功、收获鲜花与掌声的背后,中国的技术升级换代之路,其实颇为坎坷,项目时间进度超期近十年。

2016年11月3日,长征五号系列首发,长五遥一发射升空。当时透露,研发过程中,火箭发动机曾4次试车失败,其中还曾爆炸1次。

而长五遥一虽然成功升空,但也有分析认为,二级发动机实际释放的推力未能达到设计要求,虽然载荷留有余地,理论上推力有较大的冗余,最后却依然提前动用了卫星的推进装置,以损失卫星设计寿命为代价,在入轨点不正确的情况下,方才将卫星送入预定轨道。

按照这种说法,长五遥一的发射,即便算是成功,也并不完美。而当时到处洋溢的,是一片“大国重器”、“一步迈入大航天时代”的欢欣鼓舞。

目前来看,我们还有不短的路要走。

直面失败、正视差距,特别是正确认识技术升级换代环节的差距和问题,摆脱盲目乐观情绪的麻痹,是再上征程的第一步。

无论所见如何喧嚣,希望航天人始终保持清醒的头脑,稳健的脚步。

▼▼▼

如果目光不局限于长征五号的话,据公开报道可知,近一年来,中国似乎进入了一个运载火箭问题频发的时期。

2016年9月1日,搭载“高分十号”卫星的长征四号乙火箭在太原发射失败。

2016年12月28日,搭载“高景一号01/02”卫星的长征二号丁火箭在太原发射时,卫星未能进入预定轨道。

就在此次长征五号遥一发射失败不久前,2017年6月19日,搭载“中星9A”卫星的长征三号乙运载火箭,发射过程中三级火箭工作异常,卫星未能成功入轨。

我们仿佛已经习惯了一次又一次的成功。而中国航天上一次经历这样的问题高发时段,还是在二十世纪九十年代。

1991年12月28日,长征三号在西昌发射澳大利亚澳普图斯B1通信卫星(俗称“澳星一号”)时,火箭故障,未能将卫星送入轨道。

1992年12月21日,长征二号在西昌发射“澳星二号”,起飞48秒后爆炸,星箭俱毁。

1995年1月26日,长征二号在发射“亚太二号”通信卫星时,正常飞行约50秒后发生爆炸,星箭俱毁。

1996年2月15日,长征三号乙在西昌发射“国际708”通信卫星,火箭点火升空22秒后发生大爆炸,共造成6死57伤,基地遭到严重破坏。

这是中国航天史上迄今为止最大的挫折,也是世界第五大航天事故。

1996年8月18日,长征三号在西昌发射“中星七号”通信卫星,火箭起飞后,三级发动机二次点火发生故障,卫星未能进入预定轨道。

每一次失败,都有技术上的特定原因。但当失败一而再再而三的密集出现时,其中的系统性因素,就值得思索一番了。

九十年代密集出问题的大背景,是当时中国急于压低成本,在国际商业发射市场上扩大份额,在一定程度上,对可靠性考虑不足,违背了科研规律。

结果,几次大的事故爆发,反倒使中国运载火箭的国际声誉遭到重创,商业发射业务跌入谷底,几乎退出了国际市场。可谓欲速而不达。

令人欣慰的是,中国航天人痛定思痛,开始彻底质量整顿,在全面归零、梳理查找问题之外,最重要的,是思路和态度的变化:

——不再一味考虑压低成本,对安全性、可靠性的重视空前提升,宁可提高成本,也要留足安全冗余,为总有一定概率出现的不可控因素预留容错空间。

这是从世纪之交开始,中国航天走出一路辉煌的坚实根基所在。

那么,去年以来,运载火箭发射进入了有史以来第二波问题频发的时期,又该作何思考?

▼▼▼

前文有谈到,中国运载火箭技术,目前正处于技术升级换代的过渡期,风险上升,问题频发,有其必然性。

技术之外的原因呢?

其实,虽然主流媒体、传统媒体对此报道不多,但7月2日发射失败以来,互联网上已经掀起了一轮关于这个问题的讨论。

其中有亲历者,也有围观者,从不同角度表达了忧虑。

一位长期从事航天活动报道的媒体人说,

“中国航天已经逐渐变成了名利场……系统内好大喜功之风愈演愈烈。

随着航天报道的逐步放量,随着中国对载人航天工程的信心越来越强,也看到了另外让人忧心的现象

——最善于正视错误,最鼓励用流程规避查找错误的航天系统中开始涌动着一种情绪:大家越来越注重谁出现在镜头前,越来越在意各大系统在新闻报道中出镜谁多谁少,相反,很多环节出现的问题并没有像以往那样得到重视……”

另一方面,一群匿名者描绘了另外一幅场景:

“航天口的新进科研工作者们,只要北京上海没房,不消极怠工搞点副业,基本就养不活一家人,但是天天加班,回家睡觉就是副业。

自从五院在昌平囤积的那批房源走向枯竭,行业的离职潮遍紧随其后如多米诺骨牌一样呼啸而来。

如今整个行业还是得靠着70后那批天才的老师带着新招的高素质高流动性廉价劳动力们来维持基本的运作和上面的要求。

如今航天领域,上面好大喜功,下面怨声载道,出问题只是迟早的事。

而官僚体系,过于行政化的管理,显然也不利于创造性思维和科学事业的发展……”

更直观的,是一位匿名的航天人,所描绘的画面:

“本人航天人,说一说航天产品研制流程:

领导说:要干XX,n天内干完

技术人员加班加点论证:风险大,技术难度高,建议延长时间

领导说:不行

技术人员:好吧

加班中------

机关:赶快干,再干不出来我只能请领导来催你了

技术人员(黑眼圈):我尽量,不要这样说嘛,我已经住在办公室了…

机关:住?怎么能违反规定,不能住办公室

技术人员:我回家要一个小时,我只能住啊,而且凌晨没有地铁了!要不解决打车费?

机关:没有这笔开销,有困难克服一下。

n天后------

领导说:怎么样,能成功吗?

机关:没问题!

技术人员:可能没问题吧…

(领导瞪了他一眼)

发射时

成功了!

领导:参加庆功会,接受各级人员的庆贺

机关:升官变领导

技术人员:今年一定要进机关!

失败了!

领导:挨上级领导骂,骂机关和技术人员

机关:挨领导骂,骂技术人员,加班归零

技术人员:挨各级领导骂,回家骂孩子,加班归零”

……

概括起来,大家的槽点主要有三个层面:

第一,一定程度上,航天事业“献礼”、“政绩”的意义被片面夸大,衍生出来的好大喜功、争名夺利、报喜不报忧等情绪,一层层蔓延开来。

第二,科研工作者队伍,特别是基层队伍和年轻人,在生活成本高涨、国企限薪等因素影响下,人心浮动,加上和互联网、金融等领域收入差距越拉越大,人才流失加剧。

第三,某些制度、管理上的因素,加剧了不满情绪。

说到底,这些问题,都是人的问题。

将一切问题归于体制问题,归结于人的问题,是草率而不负责任的。

但是,一味强调技术因素、强调客观,不谈体制,不谈人,这也是一种逃避。

应该说,大家的议论,包括“局中人”的议论,也有一些具有情绪发泄的色彩。

但是,他们的忧虑,他们指出的问题,哪怕只是一个苗头,也是应该正视的。

给所有的航天人,都解决北京上海的房子,再去干活,当然不现实。但航天人毕竟是人,面对养家糊口的压力,又始终面临转行挣钱的诱惑。

一味讲奉献,实际措施乏善可陈,对人心浮动、人才流失的现状视而不见,这绝不是实事求是的态度。

就算是航天先辈们筚路蓝缕的六七十年代,也应该承认一个事实:除了讲奉献之外,那个年代的航天工作者,生活水平和福利水平,在全国各行各业中绝对是领先之列。

对于只能匿名发帖的航天人,所描述的,面对政绩主义传导衍生的加班压力、一刀切式的限薪降薪天花板、层层消磨意志与热血的管理风格,面对高昂的住房、子女教育开支,面对在某些位面已有失衡危险的社会价值观,终于无法靠情怀支撑下去的场景,我的朋友圈里也有。

我能够体会。

对航天事业而言,人是最大的财富,但人不能只靠情怀的。这一点,在中国航天再度踏上新征程之时,应该有所考虑。

“搞原子弹不如卖茶叶蛋”的错位,再也不能重演了。

航天领域暴露的问题,其实也是更大范围内,社会症结的一个缩影。由此,不妨多一些反思。

▼▼▼

此次长征五号遥二火箭发射失败,代价不可谓不沉重。

运载火箭本身的高昂成本不提,拿此次搭载的“实践十八号”卫星来说,这是中国自主研发的最重的卫星,通信带宽容量高达70Gbps,超过了目前中国所有在轨通信卫星的带宽总和,国际市场上同类商业卫星报价不低于3亿美元。

更严重的是,此次失败,会对长五火箭系列的发展造成影响。而目前中国航天最大的两个项目,嫦娥探月工程和空间站建设,以及未来的大型深空探测器项目,可能都会受到波及。

近的来说,原计划下半年使用长五遥三火箭发射的嫦娥5号,有可能推迟至少一年时间。

不过,彻底的归零检查是必须的,不管节奏受多大影响。这才是科学的态度。

由此而来的深刻反思,也是必须的。唯有如此,这些代价才有意义。

不能妄自菲薄,夸大问题。

但是,把正视问题、把有所依据的分析和讨论,一味看成“抹黑”中国航天,或者在措辞上沉湎于玩耍用“失利”代替“失败”之类的文字游戏,这不是反思的态度。

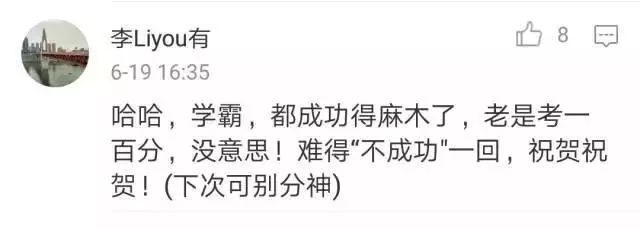

像某些媒体曾渲染的,“难得看到一次发射失败,这也算是有生之年系列了”,更是毫无意义的自嗨。

这个6月19日场长三乙发射失败后,避重就轻的调侃与自嗨,如今看来,已成令人不忍直视的笑柄。

中国人没有这么脆弱,用回避、淡化问题,用莫名其妙的自嗨,来支撑民族自信。

我们的自信,应该建立在直面问题、深刻反思的基础之上。唯有如此,才能度过艰难时刻,戮力前行。

天空之路不平坦。

而支撑我们踏上这条勇者之路的勇气和信心,永远来自我们脚下的坚实大地,来自我们面对大地时的敬畏与谦虚。