今天(6月28日),“氢能产业发展创新论坛”在北京召开。

高大上的论坛把能源行业大咖都聚集到一块了。

政府方面、科研机构、一线能源企业,就为一件事:为氢能行业发展出谋划策,打造产业生态。

全国政协副主席万钢、中国电动汽车百人会理事长陈清泰、国家能源集团总经理 凌文、 中国工程院院士干勇、丰田汽车公司董事副总裁寺师茂树、国际氢能委员会联席主席Yang Woong-chul

等大咖出席并发表讲话,

小编精选部分嘉宾发言的精彩片段第一时间呈现给大家!

文 |

卢奇秀 别凡

中国能源报记者

全国政协副主席 万钢

氢能产业复杂,单纯靠市场和企业无法完成

新能源汽车已经成为全球汽车产业转型升级的一个标志。根据中汽协会和MarkLiens的数据,2017年全球主要国家新能源汽车销售超过142万辆,中国销量达到77.7万辆。

全球新能源汽车累计销售量突破340万辆,中国占比超过50%,

为节能减碳,应对气候变化作出了贡献。

在氢燃料汽车方面,还有七个需要重点解决的问题。

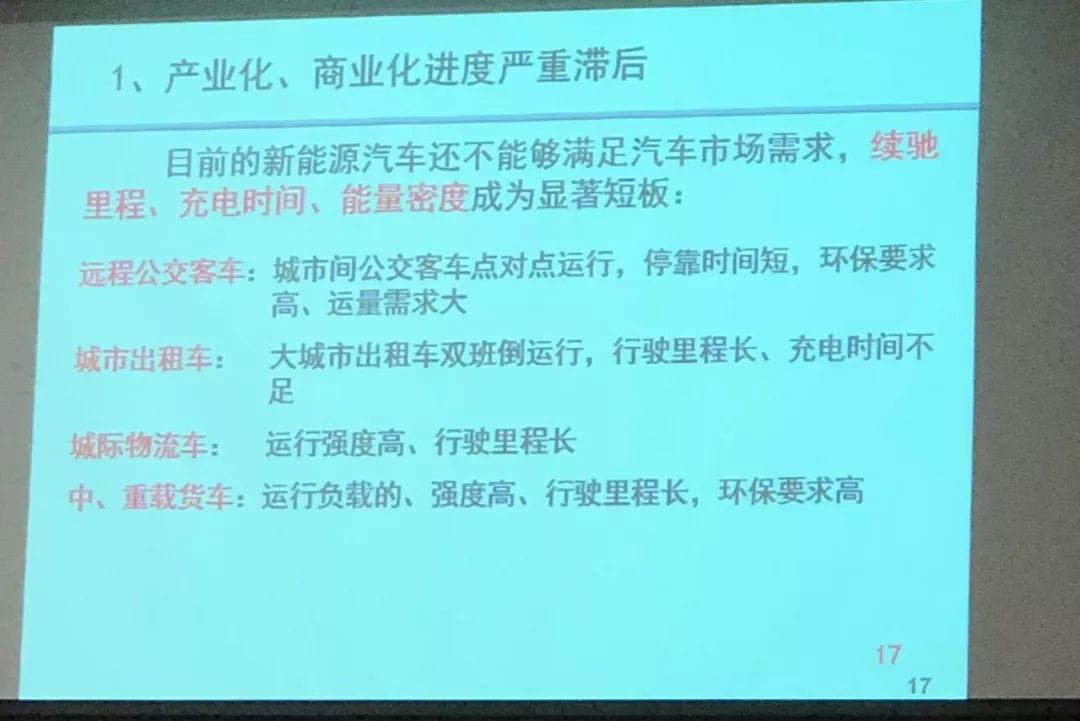

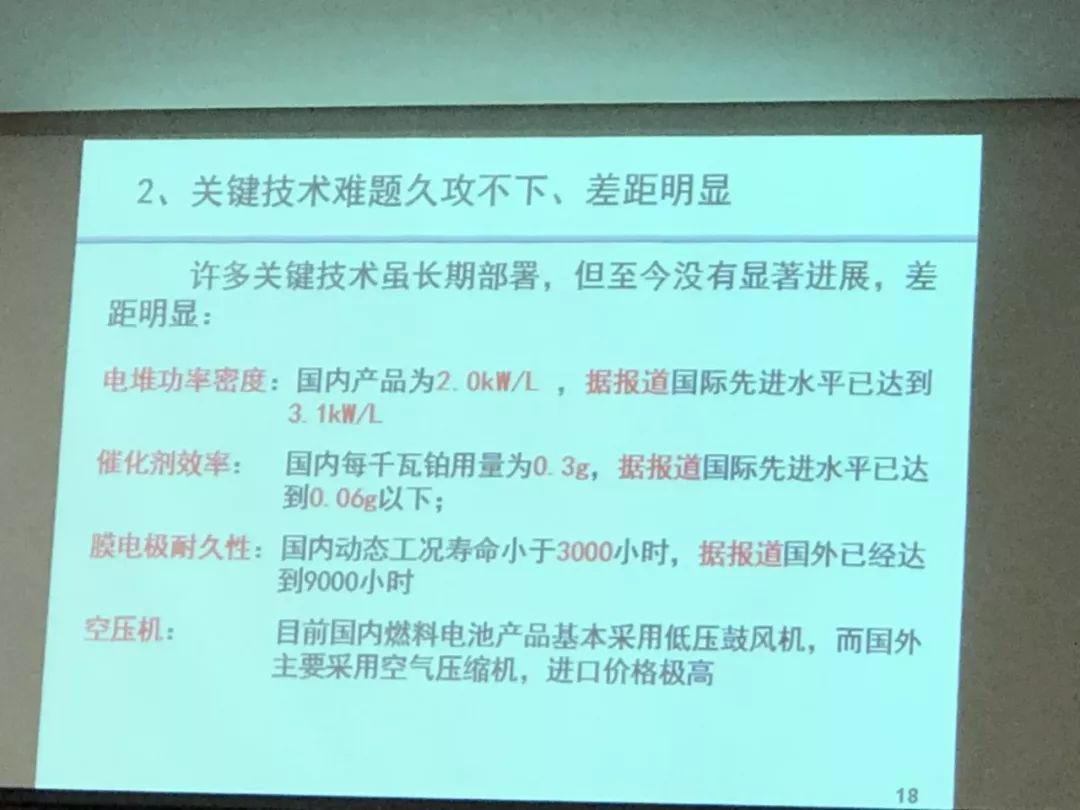

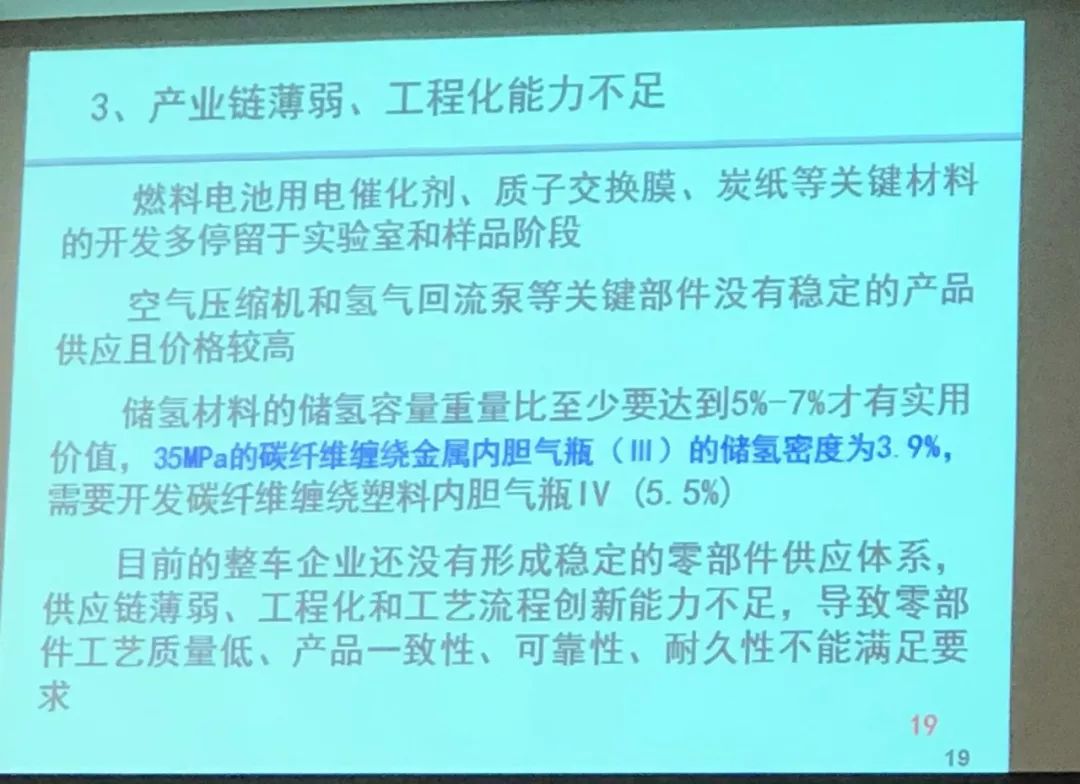

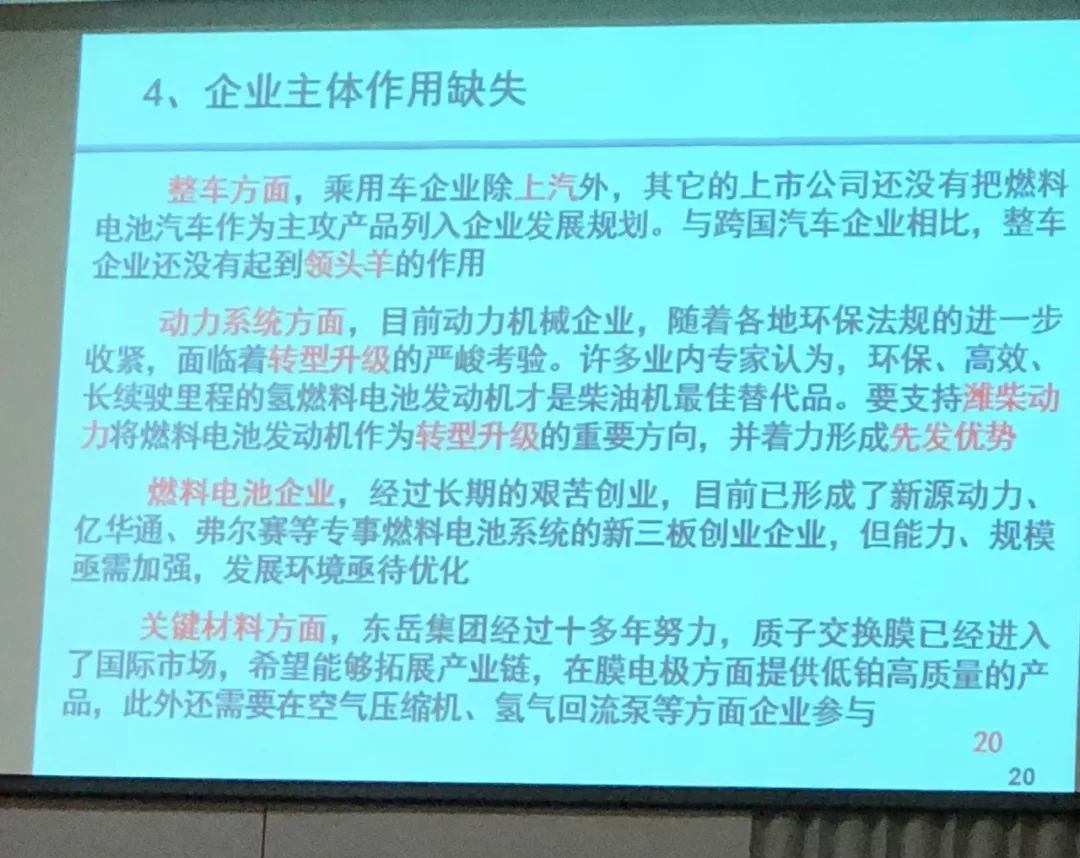

第一,产业化、商业化进度显著落后;第二,一些关键技术难题久攻不下,而且差距明显;第三,产业链比较薄弱,工程化能力不足;第四,企业主体作用缺失;第五,制氢、供氢和加氢的系统比较落后,造成氢成本剧增;第六,技术标准、检测体系严重滞后;第七,国际开放合作还急需加强。

近期有必要建立一个燃料电池检测平台,对国内外的燃料电池产品进行对比测试,以确定具体的差距。

通过这次论坛,

希望

生产燃料电池、研究燃料电池整车和研究燃料电池主要系统,以及供氢系统的各方能够形成一个共识:

在有车的地方建上必要的供氢系统,这是我们推动电动汽车发展中获得的一个十分重要的经验。

中国电动汽车百人会理事长 陈清泰

氢能产业实现规模化,是一个很长的过程,两三、年不够

2010年,我国把电动汽车上升为国家战略,重点发展基于车载储能电池的“纯电驱动”电动汽车。在当时,我国独树一帜,是一项风险很大的战略决策。十年之后证明我们的路走对了,成了领头羊

,我国政府的科技和产业部门始终保持着清醒的头脑。

从长远看,氢燃料是汽车能源的一种终极解决方案,所以我国对氢燃料电池电动汽车的研发一直没有停顿。近年来,随着技术的进步,国家政府部门和上海、武汉等一些城市相继出台指导性文件,在研发产业基础设施等方面出台了一系列的支持政策,引导并鼓励氢能和氢燃料电池技术的开发。国内的大学、研究机构和汽车企业加大了研发投入强度,并取得了阶段性的进展。

可喜的是,当前中国的大型能源公司开始高调进入,纷纷将氢能纳入公司的发展战略,加大对氢能技术的研发投入。

相关零部件和专业性公司也在快速增长。2017年,全国燃料电池商用车的产量达到了1226辆,燃料电池电动车开始进入试运行阶段。但是,

从运用期向产业化转型是一个十分艰难的过程,

一些发达国家和跨国公司对此已经做了长期的努力,有的半途而废,我国企业对此要有充分的准备。

有两点值得注意:第一、

氢能是一种普适性的能源,氢燃料电池是一种普适性的转换装置,氢能开发和利用中,难度最大、最典型的应用场景是氢燃料电池汽车,把它作为氢能利用的技术突破口是很好的选择。

另外,

氢燃料电池汽车对储能电池的电动汽车不是一般的替代关系,两者在行驶中都是零排放,在不同的运行场合各有所长。

所以从长远来看,要将是车载动力电池的电

动汽车与氢燃料电池汽车并行发展,不可顾此失彼。

我国氢燃料汽车何时能实现规模化发展?

陈清泰在接受本报记者采访时表示,这是一个很长的过程,不是两、三年能实现的。

国家能源集团总经理 凌文

国家能源集团会做好前期投入

为什么中国要搞氢能?

因为我们有三个天然的优势加一个巨大的市场。

第一,中国的资源储备是缺油少气相对富煤,而煤制氢在所有的制氢领域中是最便宜的;第二,我国每年有大量的可再生能源被弃用。去年我国弃电量达1000亿度,国家能源集团的大渡河水电站去年一年的弃电量为120亿度,如果用这些弃电去电解水制氢,5度电能换来1方氢,大约可制24亿方氢;第三,我国化工企业制氢量很大,

焦制气、煤化油、煤化工都可以运用起来

。

今年2月11日,

中国氢能源及燃料电池产业创新战略联盟正式

成立,我们组建这个平台是供所有做氢能事业的大学、科学家、包括政府使用,为将来制定政策、标准,协同攻关关键技术做准备。

国家能源集团绝不跟任何一个盟友去抢市场,我们会默默地做基础设施、做服务,像制氢、供氢、储氢,做大量的前期投入,

我们愿意做这样的事情,也有这样的优势。

中国工程院院士 干勇

氢能产业发展要充分发挥体制优势