岭南的气候潮湿溽热。

对一位年过七旬、经常咳血的老人而言,广州显然不是久居之地。

然而,当朝廷调他回北方担任直隶总督时,李鸿章并没有表现出任何喜悦之情。他干瘦的身子在宽大的藤椅里陷得很深。

雨后的空气里夹杂着声嘶力竭的蝉鸣。与平静的南方不同,帝国的北方此刻正被狂热与恐惧所支配。离开京城的时日已久,李鸿章一时也很难判断这艘衰腐的古老航船,究竟已偏向到了何种程度。催他北上的电报一封接着一封,德国公使克林德被击毙时,荣禄电报里的语气已近乎哀求。做了一辈子灭火员的李鸿章,这一次的反应却很迟钝。

他已经77岁了,迟钝本该是这个年龄的老人应有的生理特征。

北上之前,李鸿章决定先去香港见一见英国港督卜力(Henry Arthur Blake)。此时的卜力,正怀揣着一种谋划,希望以两广为基地,在中国南方建立一个新政府。

中途流产的“黄袍加身”

卜力不是第一个试图给李鸿章“黄袍加身”的外国人。

早在甲午年间,美国人就曾有过一次秘密策划,希望趁日本攻陷北京之机,在中国实现改朝换代,由李鸿章父子取代清朝统治中国。策划者是李鸿章的私人秘书兼顾问毕德格(William N. Pethick)、美国陆军军官、铁路工程师兼承包商威尔逊(J. H. Wilsion),以及美国前任国务卿、马关议和期间担任李鸿章顾问的科士达(J. W. Foster)。时间是1894年9月。

那时节,正是国势累卵。清廷在平壤、黄海两次关键战役中遭受了沉重打击,军事上已处于十分被动的局面。将清军驱逐出朝鲜、并控制了黄海制海权后,日军又分两路大举入侵辽东。日本国内舆论也大造声势,声言要让旭日旗“进入北京城”。

毕德格那时正在美国,负责筹措对华铁路开发事务。他与好友威尔逊谈论中国局势,认为遭受日本沉重打击的清廷,很可能已无法继续存在下去。毕德格认为,要使中国从混乱中摆脱出来,李鸿章是最合适的统治者。因为事关机密,毕德格没有在给威尔逊的书信中署上真名,而是用了“月中人”这样一个代称,他还嘱咐威尔逊“阅后烧毁”。

毕德格与威尔逊是至交,二人相识于1886年,均参加过美国内战。威尔逊毕业于西点军校,内战后成为一名铁路工程师与企业家。甲午年之前,他曾到中国考察铁路,在颐和园里架设过一条供慈禧娱乐的小型火车轨道,一直希望能进入中国拓展铁路业务。毕德格1874年来到中国,做过美国驻天津领事馆的副领事,后来成了李鸿章的私人顾问,也是李鸿章之子李经方的英文教师。

威尔逊赞同“倒清拥李”。但他觉得这是一件大事,需要有几个具有身份者参与才有可能成功。威尔逊心中的首选合作者是科士达——科士达担任过哈里逊总统的第二任国务卿,被誉为美国“专家外交第一人”。他对中国问题兴趣浓厚,卸任国务卿后做过中国驻美使馆的法律顾问,且与李鸿章、张荫桓、曾纪泽等有过密切交往。威尔逊建议毕德格去访问科士达,争取他的支持,因为在科士达眼里,李鸿章是中国“最进步和开明的政治家”。

毕德格与科士达做了一番长谈。然后他写信告诉威尔逊:科士达亲口对他说,“最好是改朝换代,推李鸿章掌握权力”。科士达稍后又给美国驻华公使田贝(Charles Denby)写了一封信,含蓄透露这个拥护李鸿章称帝的计划。

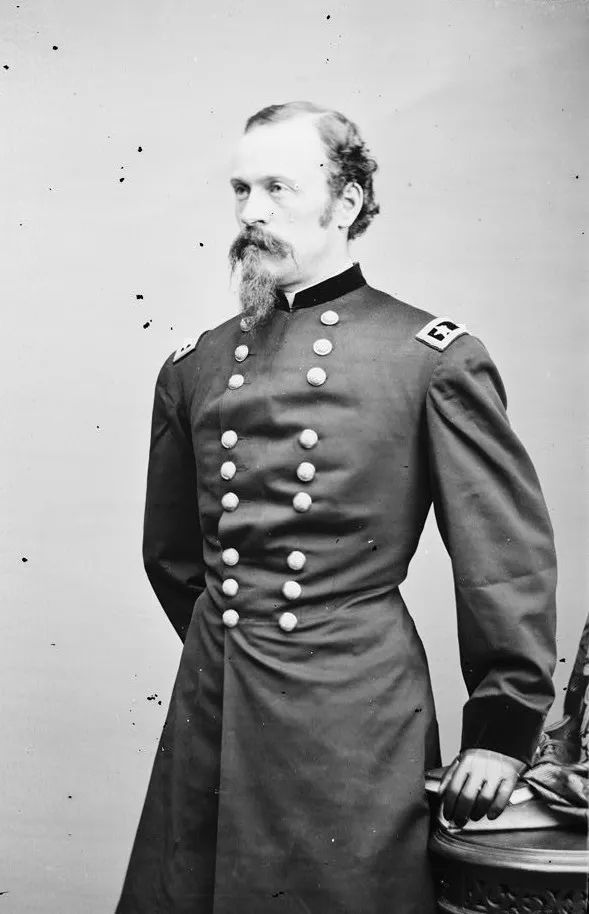

J. H. Wilsion

同期,威尔逊与毕德格已开始做具体部署。威尔逊给日本驻华盛顿使馆的顾问史蒂文斯(D. W. Stevens)写信说:“统治中国的满族集团已经失去了他们祖先征服汉帝国的那种能力,除非日本迅速采取行动改变这种状况,否则英、俄就将瓜分中国,使日本丧失胜利果实。”他还在信里自问自答:

“如果清廷覆灭,谁来继承皇位?哪个国家来决定这个混乱国家的命运?”

“只有让李鸿章或他儿子李经方当皇帝,和由日本来控制这一局面”。

一个星期之后,威尔逊接到史蒂文斯的回复,说他已经把信交给了日本驻美公使栗野深一郎,并准备再抄送一份给日本首相伊藤博文和外相陆奥宗光。

毕德格觉得诸事顺利。他写信给威尔逊说:

“将军,您的伟大计划——改朝换代,让您的朋友李鸿章当君主——随着每天从中国传来的新消息而越来越可行了。”

威尔逊则在给驻华公使田贝的信中说:

“我要你在时机来临时充当华瑞克(注:英国玫瑰战争中的重要人物,绰号king-maker,即国王拥立者)这一角色。”

此时,日军正两路入侵旅顺、大连。威尔逊等人愈发确信,清廷的覆灭指日可待。

然而,日军没有如威尔逊等人所愿继续向北京挺进。伊藤博文做出了“进攻威海、略取台湾”的决策。他担心日军攻下北京,会招来列强干涉;日军在中国也很可能陷入“暴民四起”的困境。

日军的“克制”让毕德格等人相当失望。史蒂文斯在给威尔逊的信里说道:

“当初,如果日本要攻打北京,那是完全可以做到的。它之所以没有这样做,是担心清廷覆灭之后,列强之间会出现一场权力之争,日本在这场争夺中将有相当可观的利益会被列强夺走,所以日本人感到,更明智的做法是,不拿现有的战利品去为威尔逊的计划作冒险式的赌博。”

日军没有攻陷北京,毕德格失去了给李鸿章“黄袍加身”的机会。随后又发生了李鸿章失势的变故,先是被革职留任,又被褫夺了黄马褂。毕德格从美国返回天津时,李鸿章正处在一生政治生涯的最低谷。他极力鼓舞这位垂头丧气的上司,但始终没有向他透露拥其为帝的密谋。

迷雾重重的两广独立

光阴流转,转眼已是庚子年。

这一次,试图给李鸿章“黄袍加身”者,成了英国人和大冒险家刘学询。

刘学询是一位极具传奇色彩的人物。他能文能武,亦官亦商。在风雨飘摇的晚清,刘学询怀抱着强烈的帝王梦四处奔走,与孙中山、康有为、李鸿章等人均有深度接触。他视自己为朱元璋、洪秀全一类人物,视孙中山等人为徐达、杨秀清。为支持孙的起义,他曾“慷慨”地将自己作为官商呈缴朝廷的税银行踪相告,以方便革命党人“智取生辰纲”;基于个人恩怨,他也可以自北京到东京,千里追杀对自己暗施冷箭的康有为。

因政见各异,庚子年之前,孙中山与刘学询已数年不通音讯。1900年的夏天,为推动李鸿章在两广独立,二人再度恢复联系。冯自由《革命逸史》里说:

“总理在东京忽接刘(学询)自粤来书,

谓粤督李鸿章因北方拳乱,欲以粤省独立

,思得足下为助,请速来粤协同进行。”

此时的刘学询,已是两广总督李鸿章幕府里的当红幕僚。孙中山接信后半信半疑,与平山周、宫崎寅藏等人离开日本,于当年的六月初抵达香港。李鸿章此刻,正受到刘学询和港督卜力的双重鼓动。

关于“两广独立”,为人谨慎的李鸿章几乎没有留下什么文字信息。但刘学询写信给孙中山,大概率得到了李的默许。孙离日赴港,驻日公使李盛铎紧急给李鸿章派发电报说:“逆犯孙文,前日由横滨赴港,恐谋滋事,乞严防”,但在由李鸿章幕僚吴汝纶编纂的《李文忠公全集·电稿卷》里,这条电报被刻意地抹掉了。这意味着,李鸿章很可能知道孙中山为何而来。

孙中山抵港后,刘学询派船来迎,邀孙过船商谈。孙不敢全然相信刘,担心这是一场诱捕,遂指派宫崎寅藏等人赴粤,自己乘船避往法属西贡。宫崎寅藏抵达广州后,与刘学询彻夜密谈。刘代表李鸿章,答应贷款10万两给孙;至于两广独立,他的回应是“各国联军未攻陷北京前,不便有所表示”。

于是,宫崎寅藏等人略有失意,返回香港。

刘学询将密谈的结果报告给李鸿章时,这位担负着维持帝国南方政局稳定的督抚重臣,只是深躺在藤椅里,半闭着眼睛,做出一个“颌之”的动作。这个动作含义模糊,既非赞成也非反对。也许,他只是想要知道,闹出如此大的乱子之后,革命党人会有怎样的想法与动作。毕竟,他已经77岁了,改朝换代做皇帝对风烛残年的他而言,并没有太多的吸引力。

在北方,联军的进攻势如破竹,老太后自知捅下了天大的娄子,老糊棚匠李鸿章又一次成了她的救命稻草。一道道圣旨接踵而来催他北上,催他去为大清国善后。

卜力

平安号在香港靠岸时,卜力已在码头上等候了许久。

卜力满怀期待。这期待见于他呈给英国政府殖民部的电报。他在电报里说:反满起义预计将于两周内在南方爆发,信任他的中国绅士向他保证,造反者不排外,且希望在取得一定胜利之后得到英国保护。卜力还说:“如果赞成孙中山和李鸿章总督缔结一项盟约,对英国的利益将是再好不过了”。卜力觉得,李鸿章很有可能会背叛清廷,“这个李总督正向这个(两广独立)运动卖弄风情,谣传他想自立为王或是当总统”。

李鸿章被请入了密室。一番避重就轻的外交辞令后,李不做铺垫直截了当询问卜力:“英国希望谁做皇帝?”

卜力说:“如果光绪皇帝对这件事情没有责任的话,英国对他在一定条件下继续统治不会特别反对。”

李鸿章继续问:“我听说洋人们有这样一个说法:如果义和团把北京的所有公使都杀了,列强就有权力进行干预,并宣布‘我们要立一个皇帝’。如果事情变成这样,你们将会选择谁?”停顿了一下,李又补充了一句:

“也许是个汉人?”

这句补充意味深长。它也许是在隐约显露汉臣在清帝国因“满洲本位”而导致的漫长的隐痛;也有可能是在试探英国人和卜力对革命党人的口号“驱除鞑虏,恢复中华”,究竟有多少认同——李鸿章很清楚这一点,他的幕僚刘学询即以明末将领后裔自居,时刻怀有“反清复明”之志。

卜力没有正面回答李鸿章的问题,他将皮球踢了回去:“西方大概会征求他们所能找到的中国最强有力的人的意见,然后作出决定。”

所谓征求“中国最强有力的人”的意见,其实就是征求李鸿章的意见——如果李愿意动用自己的力量,他显然是一个“强有力”者。