王菊火了。即便你是一个轻度互联网使用者,也能在这两天被王菊“刷屏”。这些内容可能是一张大“菊”为重的表情包、帮王菊拉票的链接、或许还有“王菊是谁?”的疑问。而这些内容出现的渠道,则可能是微博热搜、微信朋友圈、亲友微信群、各公众号的头条推送,甚至,还可以来源漂流瓶。

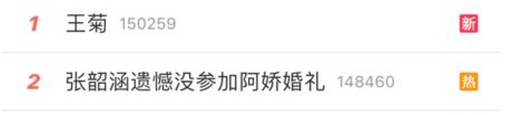

可以说,能在互联网看见的任何角落,你都能看到“王菊”两个字。并且,在5月29日凌晨,王菊成功登上微博热搜第一名。

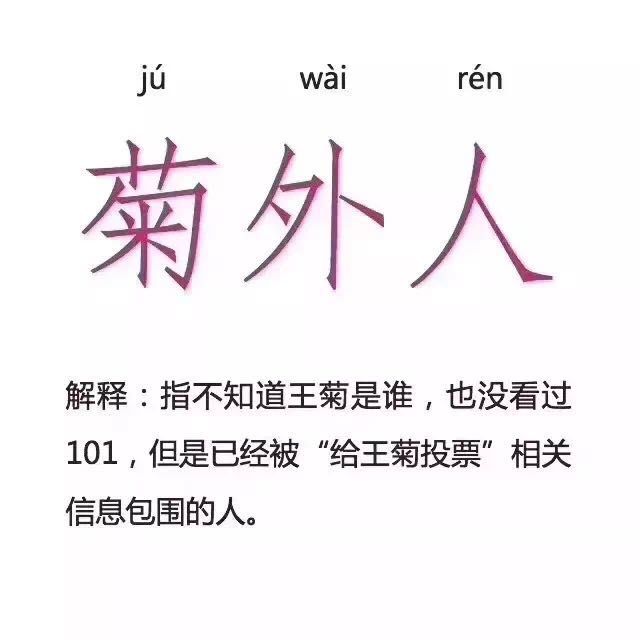

所以有人说“现在的人,不是在粉王菊,就是在粉她的路上。”

△而菊内人则自称“陶渊明”

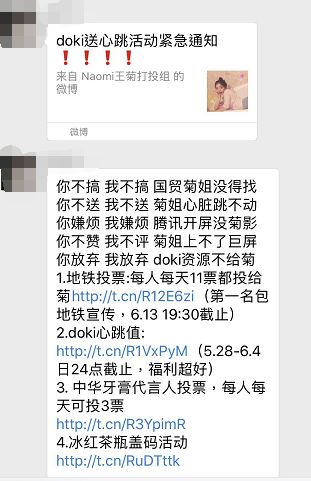

不过,与她成为现象级“刷屏”不成正比的是,截至5月31日下午,她的微博粉丝也仅有26万,相反,为她拉票的粉丝群倒是一直处于一种“裂变状态”。文章《特写 | 王菊逆袭前后的24小时》中写道:“民间自发的王菊非官方应援组织越来越壮大,几乎一夜之间,4个微信群裂变16个,再裂变64个……一切都在呈几何倍数增长发酵。”

那么,问题来了,你喜欢的是王菊还是她的粉丝呢?

菊家军的独白:这是一个高素质群体

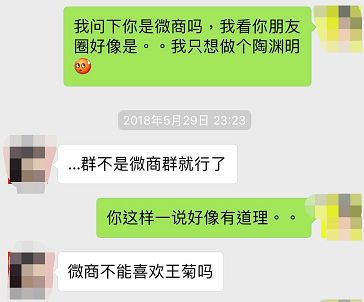

想加入“王菊”的微信群并不难。通过微博搜索“王菊”、“群”两个关键词,就能看到一大堆不是在找群,就是已经建好群的“陶渊明”等你加入。

△粉菊无国界

21岁在南京读本科的boom是一个菊粉群的成员,在拉你进群之前就会告诉你这个群的规则:

1、 不能diss别家(偶像),这是大忌

2、 进群改菊名(微信群个人昵称必须带“菊”字)

这样有着强烈圈子属性的微信群,依旧不到一会儿就满了500人,如果这时想进群,只有等人自动退群有空位后才可以,而等待的时间有时长达一两天。

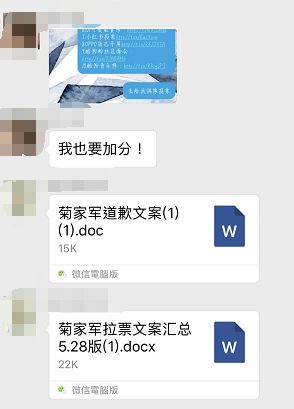

而群内的聊天通常则是群友自发地发送投票链接汇总地址、王菊的表情包、为王菊拉票的战果的截图,以及2份word文档,一份是王菊拉票的段子汇总,另一份是所谓的“菊家军道歉文案”,用于给不喜欢王菊的人留言。

群内甚少私人话题聊天,偶尔有人发了孟美岐的新闻,这时会有人跳出来说:“专注自家菊”、“菊粉不引战”。

“这两天经常有人说我们‘菊家军’是年龄素质双低的‘追星族’。

其实,我们完全不是这样,就我接触到的‘菊家军’而言,大学生白领挺多的

,而且我们都是佛系粉菊,不搞‘饭圈’那套,不撕逼。”boom说,“很多人都是第一次追星,就是单纯地想要王菊有很好的发展。”

另一位“菊家军”,24岁在山东某一本读研究生的暮夏也表达了类似看法,她说:“虽然‘菊内人’看上去拉票很疯狂,其实她们内心还是有点佛系的,很清楚自己在做什么。比如,

虽然我们拉票很疯狂,但我给她花过钱也仅仅是冲了一个腾讯会员而已

。”

同时,boom认为如此谣言之所以能形成广泛传播是因为不少人其实都没看过“101”这个节目,所以按照惯性认为所有“追星”的人年龄偏低,以及认为粉丝的这种行为是“下位圈的动了上位圈的蛋糕”。

理性、克制、专注,似乎是她认为“菊家军”的标签,

而似乎大家都非常遵守着约定俗成的规则,并且极力维护“菊家军”在大众心目中的形象

。

聊天结束后,boom要求笔者给她的聊天记录打码,理由是“菊家军”应该专注自家菊,“不希望给菊造成不好的影响。”

你粉王菊,还是粉她的粉丝?

饭后到睡前的这3小时,是暮夏一天中较为轻松的时光,一般会用来看网剧。不过,自从她粉了王菊之后,这3小时就会抽出一部分用来刷微博看王菊的消息以及给她拉票。

刷票的日子里,令她印象最深的是:“最疯狂的那两天,就是当时节目只能留下33名,而她是36名。那天晚上我非常拼。”

生活中的她,自称是“短发微胖、肉食动物、没钱的时候才会宅”,偶尔会一个人旅行。她说:“想要成为一个独立的人,但很多时候做不到那么锋利,而且还是比较在意别人眼光。”

所以,她认为:“菊姐就很酷,这也是我pick她的一个原因,她身上有我想成为却又不敢成为的样子。” 不过,她也补充道:“虽然我认为王菊的实力客观评价只能算中上,

但我还是愿意粉她的态度

,现在她还是学员而已。以后真的成为艺人后,会看她的作品再决定是否支持她!”

而微博上另一位“菊家军” @毛阿姨呀 认为:“可能是因為在國外,所以我也喜歡歐美妝。很多可能會說覺得很夸張什麼的,但我覺得自己喜歡就好。

而且老外超喜歡美黑的好不好,這是健康的代表!!

”

虽然每个粉丝似乎都在表达自己是真的被王菊身上的行为和气质所吸引,比如她袒露无疑的“野心”,呼吁大家认同“美黑”的审美,以及母校的“独立精神”。

但是,这样的传播现象,也让不少人想起了之前的一系列亚文化传播,

并且认为他们不过是喜欢“喜欢王菊”的这一过程而已。

知名人文博主 @赵皓阳-Moonfans就认为:创造101中王菊的大火,其实根源上是我们之前一直讨论的话题,就是后现代社会中宏观叙事的消解。宏观叙事,又称权威叙事:曾经我们的课本是宏观叙事,CCTV是宏观叙事,XX日报是宏观叙事,但是很明显现在的年轻人们不信这些了。这一次王菊的大火,不过是网民群体厌倦了明星审美的“宏观叙事”。我之前微博里说过,明星都是由资本这一“权威”孕育繁殖的,而资本为了寻求最大利益,制造的明星是要符合市场“最大公约数”的。这个最大公约数无非就是“颜值+人设”,所以我们会看到火的小鲜肉都长那一个样,甚至于明星名字什么张馨予张歆艺张雨馨也都出现了高度重合。

而后现代社会中社交网络的高度发达,恰好给了他们一个很好的反权威的工具

。这种事情并不是第一次出现了,上一次形成亚文化的态势,还是“too young too simple,sometimes naive”这些的流行,同样是一个反权威的消解。你们看现在王菊的表情包,投一票跟+1s,不跟当年的月莫文化一毛一样吗。 不过我们需要知道,“王菊非菊”,人们喜欢的不是王菊,而是喜欢“喜欢王菊”这一过程。若把王菊当成一种客观权威,那近期网络上的行为就是对权威的一种“再诠释”。

对此,“刷屏”PRO黄薄码认为:“D8和月莫文化的确都是一种被借用的工具,更多的是粉丝用来表达自我。

在选秀过程中突然反转,并形成暗号形式的各种梗,并像病毒般蔓延开的确和之前的亚文化传播很像

。不过,深度和内延度不够,能否长期延续有待观察。而且,王菊的表现是否是真实所为,会否是一次背后的资本方在操纵呢?”