这两天,一篇关于

一位深圳媒体人呼唤患白血病爱女

的网帖刷屏朋友圈,引起各界关注。

小编的朋友圈也被刷屏了

直到今早8点左右还在疯狂刷屏

这位媒体人罗尔,为女儿起名“罗一笑”,希望她健康、快快乐乐地一直笑下去。他的朋友曾形容笑笑,这是一个让人看了满心欢喜的小妞。但此刻,笑笑躺在病床上,笑不出了。

5岁的笑笑,正在上幼儿园,却突患白血病。

母亲文芳在医院贴心照料笑笑77天,终于得以回家休息,竟是因为笑笑病危进入重症监护室。

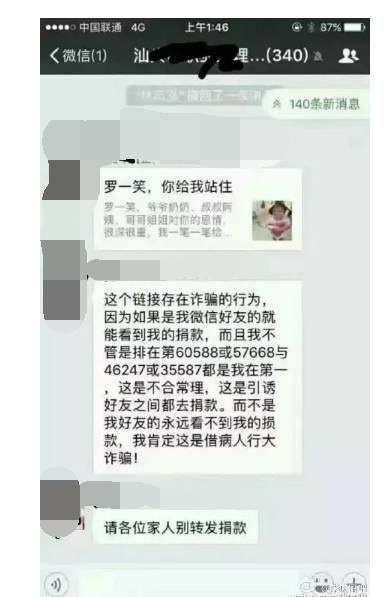

11月28日,在整个采访过程中,文芳按捺不住伤痛,始终在放声大哭。笑笑的父亲罗尔则发出爱的呼唤,“罗一笑,不要乱跑,你给我站住!”。

《深圳晚报》对此进行了整版的报道

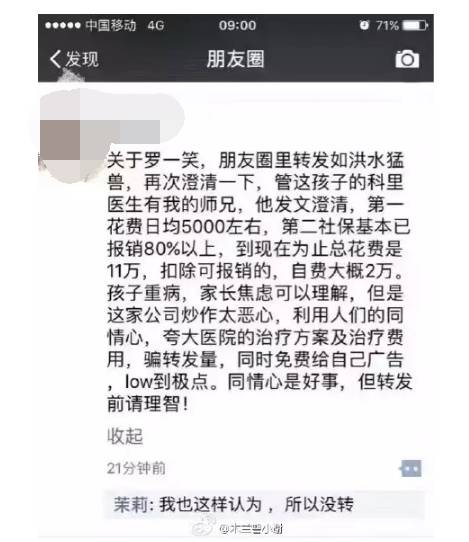

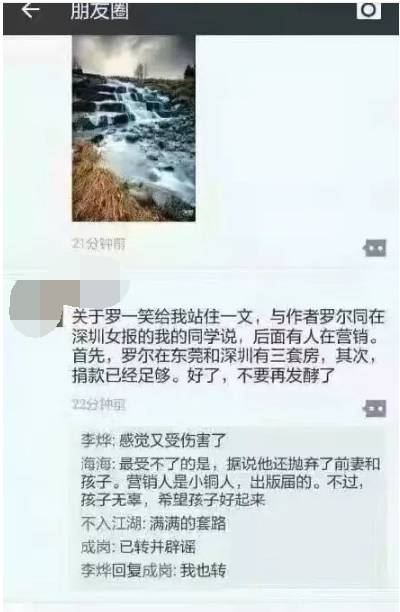

对于这件事情,却有人这样说

罗一笑,刷爆的不是朋友圈,而是怜悯与良知。从阅读点赞情况分析,双10万+,早过50万次转发,这是一篇过千万级的文章。也就是所谓机构早已经到达捐款上限。你刷的是什么呢?也许是怜悯,也许只是善意的传达。但是,你知道每天又有多少的罗一笑?

如果可能,不是跟风的转发,而是每年,少抽几包烟,少买一点无用品。用心,去关爱一下真正需要帮助需要帮助的那些人。也许你帮的,就是你自己。

更有人指出孩子的爸爸在深圳东莞有3套房。(不知真假)

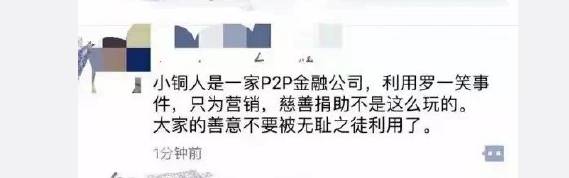

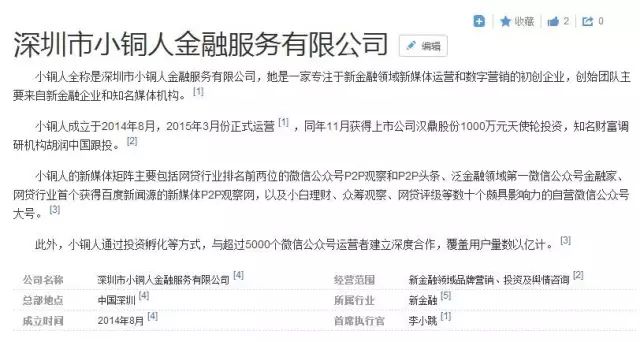

更有网友指出,这家捐赠机构是一家金融公司,可能是想用这个事情来炒作一下自己吧。

持续发酵的罗尔事件在朋友圈、微信群中,在整个中华大地上闹得沸沸扬扬了,而且今天早上开始事件是惊人的大反转,犹如坐垂直过山车。

面对种种的问题,小编也想提出几点的疑问以及反思。

事件传播中,“……但他没有选择公益捐款,而是选择‘卖文’……”,这句话是此次自媒体运作的卖点之一,吸引了很多眼球。此话的逻辑是:“卖文”所得是劳动收入可以心安理得,发起公益众筹就等于乞讨?这是对某些渠道或行为的否定?现在的社会要知道很多需要帮助的弱势群体别说“卖文”了卖血都找不到地方。所以公众不存在因这种比较而从内心对“卖文”行为多一丝善意对众筹行为少一丝善意。其此、此刻的“罗尔”什么都不是,不是什么文人、领导、记者、编辑之类,你只是女儿的一个父亲妻子的一个丈夫,一个困境家庭的支柱,你的首要任务是筹钱救女儿的命,如果觉得众筹可笑,那何必铺垫和做那么多的修饰来“卖文”呢。

此信息之所以得以广泛迅速的传播,有一个运作得最成功的地方,堪称妙笔。妙在何处?巧妙地利用了廉价行善心理学。信息称:“每转发此文一次有机构就会捐出一元钱……”这句话的真实性我不得而知,但读来读去有一种被苍蝇叮了一下的感觉。其一是公众的廉价行善心态,在心理层面暗示自己即使我没捐款,我转发了一次,一方面有机构会支持一元钱,而且我转发了又带动了其它人转发,这将是多少个“一元”,因此我行善了我做了件善事。运用得非常巧妙,实践证明无数人被这种心理学影响到了。其二某机构的承诺令人不得不质疑,你想帮助小朋友想帮助罗尔家庭,直接捐一笔钱不就完事了吗?搞出这么大个动静就是为了炒作吗?简单通俗而已,你们就是想做好事又留名,然后名利双收,这样妥吗?

罗父发文救女,表示不想占政府的便宜,想证明自己作为一个父亲已尽了全力。透过这句话笔者恰恰感觉到罗父已经心力憔悴甚至绝望,似乎已经没有过多的力量来持续这一场战争。笔者可以理解你的劳累但不愿意看到你的逐步放弃。罗父之所以选择“卖文”而非众筹,他自己在文中对此作了一个简单的文章说明:他不想过多占有公共资源。

作为一个父亲一个丈夫,在女儿面对病魔的纠缠,在

生死存亡面前你还能如此冷静地考虑社会资源问题?这是多么伟大的阐述啊,那现在这种“卖文”难道不也是在所谓地争取公众资源吗?

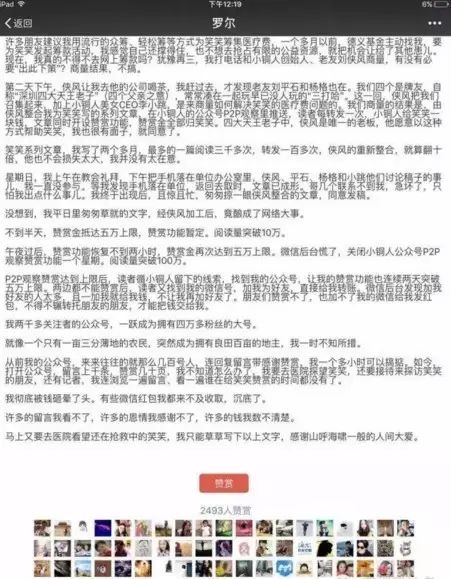

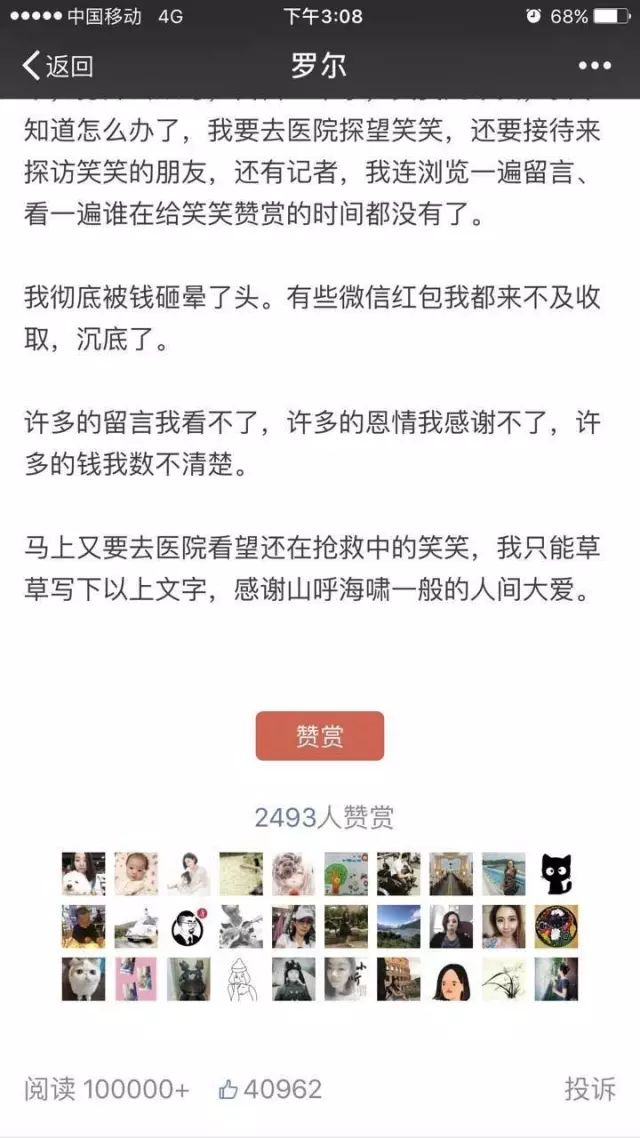

其在公众号中声称:每天从微信打赏的渠道就可以收到5万的捐款,甚至很多微信红包你都没来得及拆开就沉了。

小编和吃瓜群众们想知道:捐助的这些钱,目前谁在管理和使用?到底有没有帮助到罗一笑小朋友!

小编昨晚把罗尔的公众号进行了关注,也简单搜索了一下小铜人公司,吃瓜群众对这些其实没有半点兴趣,大家其实最关心的是,我们自己的同情心,我们的布施是不是真正的用于帮助了罗一笑小朋友。还是变相成为一个隐形富豪的敛财手法而已?

对于微信朋友圈密集出现对罗尔的质疑,主要包括:1、其本人有三套房,并不缺钱;2、当事人利用病童搞营销;3、还有知情人曝光了罗尔本人的私生活状况。对于这些质疑,罗尔本人应该作出正式回应。否则,不少网友认为,罗尔这种不清不楚的做法,涉嫌诈骗,等同欺骗大众,践踏社会同情和信任,人们善良的心,抵不住这样一次一次的消耗,

对把悲剧变为敛财喜剧的人滥施,施对真正弱势群体的不公...

昨天,罗尔通过媒体再度发声:认识的不认识的人都通过各种途径给他汇钱,“出乎意料”,同时“非常感激”。他告诉记者,现在笑笑的治疗费已经足够了,很感谢大家的关注,希望大家不要再给他“砸钱”了。

为何?为何?就在昨天,罗尔公众号发布题为《我承认,我被钱砸晕了头》的文字中依然开通了打赏的功能,接受大众的打赏?

以下是今日罗尔接受采访的视频

小笑笑刷屏背后,是中国公益制度建设一次考验

撰文:公益观察家张天潘

朋友圈里被《罗一笑,你给我站住》的文章刷爆,其为深圳前媒体人罗尔为身患白血病的女儿的一封信,号称转发一次可以获一元捐款,很快,靠微信打赏等方式,迅速筹集到了逾百万的善款。但很快有人爆料,称此事为一家P2P公司的营销。罗尔本人的信息也被各种渠道挖掘出来,比如说家中有三套房两辆车,开了一家广告公司,还爆料出了他曾经的婚姻史等,再一次上演了朋友刷屏然后反转的狗血剧情。而之前那些同情满满的捐助者和转发者,又一次感受到了这个世界的满满恶意,感觉善心被践踏了。

其实,这个事件如果从公益慈善行业的视角来看,从头到尾都是需要反思的。

首先是,网友们为何一次次地容易被这种煽情的文章激发起满满的爱心,然后生理反应式地捐款、转发呢?难道忘了广西杨六斤事件、南京女童柯蕾事件,还有很多类似的案例一再重复上演,这些事件都产生善款无法监督规范的问题。再结合网上的诈捐骗捐,这些事件的根源,其实都指向了共同原因,即个人募捐的规范化问题,这种个案往往都是触发了公众的情感,然后动情之下促成捐助和关注,却没有去意识信息的真伪,同时也不会去思考,这种直接给个人的善款如何监督监管的透明问题。