当我一个月之内第五次到西雅图塔科玛机场中转的时候,我决定去这个城市转转。

都说派克市场必须去打个卡,我倒是觉得没啥好稀奇,派克市场的热闹混杂很像是重庆解放碑的某个局部,我晒着西雅图难得的太阳,吹着惬意的海风,沿着梯坎边往下走边打瞌睡,拐了个弯进入一条小巷子的时候,直接被一股味儿吓醒了:整条巷子的两边全是人们留下的口香糖。

好多年以前读《建筑现象学》看到过一句话说“气味能定义一个空间”,那天被密密麻麻的口香糖包围的时候,我对这句话有了深刻的理解。说实在的我是抗拒这种气味的,但是

疯狂自拍的人们和我的研究所职业素养告诉我:所长,请开始你的观察。

很快我就发现,虽然都是留下口香糖,但是人们的玩法却不一样。

有一部分人,把粘口香糖和跳高或者攀岩结合起来了:它们希望自己留下的口香糖比大家的都高。

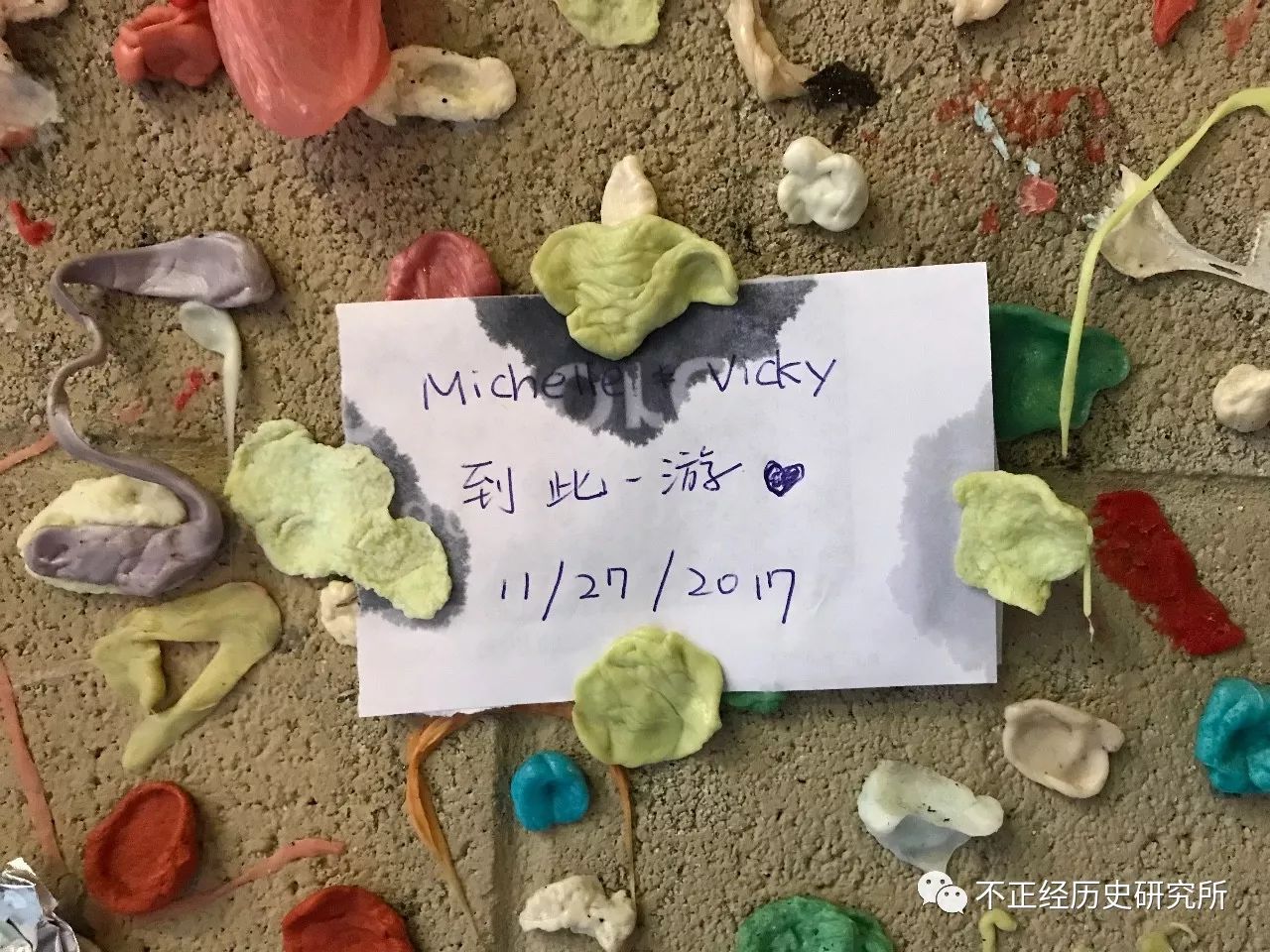

大多数的人还是只想低调地参与其中,他们采用的是“到此一游”套餐:找个缝隙把自己的口香糖粘上去,再跟它拍个合影,就心满意足地离开了,自此相忘于江湖。他们尊重牙齿咬合的自然形态,要么用拇指和食指轻轻挤压到墙壁上,要么拉成长长的一条,挂到管子上。

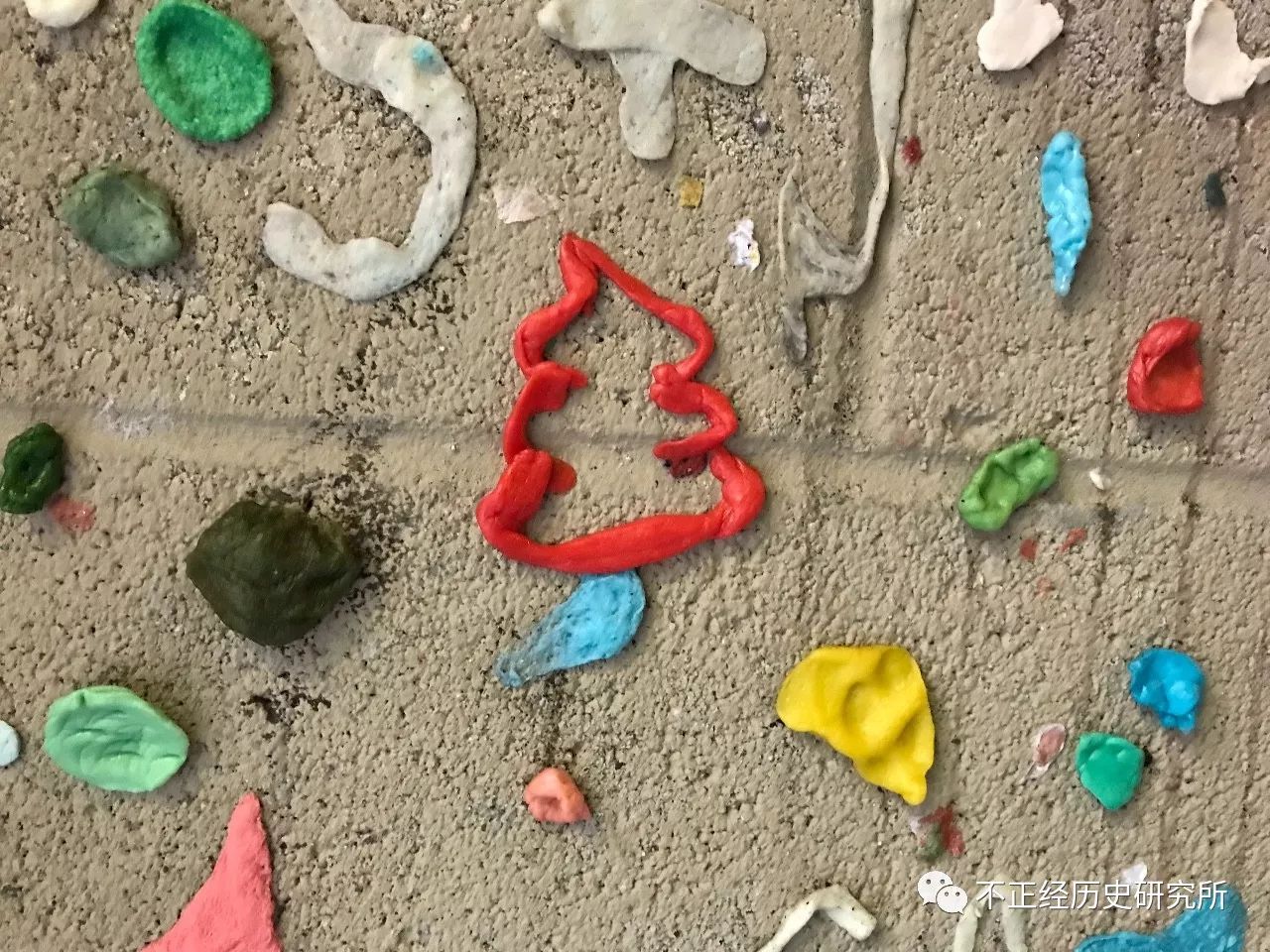

但是有一小部分别有用心的人,不满足于自然而然,它们看到了咀嚼后的口香糖这种材料的可塑潜力,要把口香糖玩出花样。

最常见的造型是勾画出自己或者爱人的名字,而桃心是全人类的最爱。

简单的几个字母当然是满足不了这些人的创作欲望的,有想法的人总要玩出点花样,而每一个花样的后面,都暗藏了一个饱满的灵魂。

这位给星星装上嫦娥水袖的艺术家,内心一定是个温婉的女子。

这位创作出四叶草的,应该还是相信世间有真爱的吧。

捏出这坨便便的,生活中应该是个喜欢膈应别人的家伙。

这位作者的口香糖明显是不够用了,除了瞳孔的左边没有了以外,眼睫毛从左到右也越来越细,而他捏了整墙唯一的一只眼睛,他或许是一个习惯观察别人情绪的人。

这朵小红花让我想起了小时候读幼儿园的光荣岁月,能做出这种古拙的造型风格,作者内心应该有一片草原。

相比之下,下面的这朵花就安静地像是弹着古筝的姑娘,她把花瓣的每一个尖角都小心地捏好,花瓣的边缘也抚摸到圆润,如果不是内心安宁,怎能把粘满口水的口香糖捏得这么精致。

头像是另外一个受欢迎的创作主题。

以上两幅作品着力于线条的抽象,下面这个头像则出现了面的概念,不同的色彩组合出分明的前后层次,卷起的舌头和流下来的鼻涕增加了作品宝贵的生动感。

如果你觉得口香糖只能拿来搞点抽象创作,生产一些类似于儿童画的稚趣,下面这位大哥是绝对不答应的。他用作品告诉我们,只要在这粗糙的墙上多摩擦几下,头发、胡须、眉毛都能唯妙唯俏起来,这幅全场唯一的写实主义作品在技法上堪称鹤立鸡群。后面的群众给他加上了牛魔王一样的鼻环和牛角,则是参与式艺术最好的代表。

有一些艺术家使用了复合材料来创作,香烟、瓶盖、硬币都成为了艺术的一部分,这些作品中透露出了艺术家在创作时汹涌澎湃的思维活力:快找找,还有啥能用的?这块硬币太贵了,不划算,有没有小点的?

这张合影的故事,都出在这块蓝色的口香糖上,大概女主人用持续生产的米白色口香糖粘住了这两张爱的拍立得,高兴的喊男主人来看,男主人微微微笑,说“亲爱的你真棒”,内心却在奔腾“干哈玩意!”,然后吐出口中的蓝色口香糖,挡住了自己的脸,拉着女主人就走,而女主人却不时地回头张望。

作为街头野生艺术家,性当然是少不了的话题。

这些感官刺激的作品历久弥新,但是思考人生意义呼吁社会和谐的作品却惨遭不幸,这位写下

love not hate

的人应该不会想到,

hate

还清晰可见,

love

已经早被堵上了吧。

这条巷子被称为全球最恶心的景点,但是开发口香糖艺术潜力的,却绝不是这条恶心巷子所独有。

在温哥华美术馆的豪尔街上,加拿大艺术家道格拉斯柯普兰曾做过一个恶心的雕塑:他照着自己的样子做了一个玻璃纤维头像,然后欢迎大家来粘上口香糖,人民群众一拥而上,迅速占领了整个头像,后来夏天天气太热,口香糖融化之后招来大批蜜蜂,影响公共安全,最后被迫撤离。