一年将尽,

很多媒体

和平台照例做了各种各样的“年度盘点”,媒体嘛,总是要在规范之下去做一些必选课题,这无可厚非。

我看那被选出来的许许多多的“年度人物”,多有雷同。

更多是一些早就盛名在外的“大人物”,他们当然是英雄、传奇和脊梁,值得敬佩、标榜和

纪念

。

但既有一众媒体的珠玉在前,我就绕过这些,以时间线为序,记录下在这仓惶狼狈的一年中,让我难以忘怀的一些平凡之人,一些原本“微不足道”的小人物:

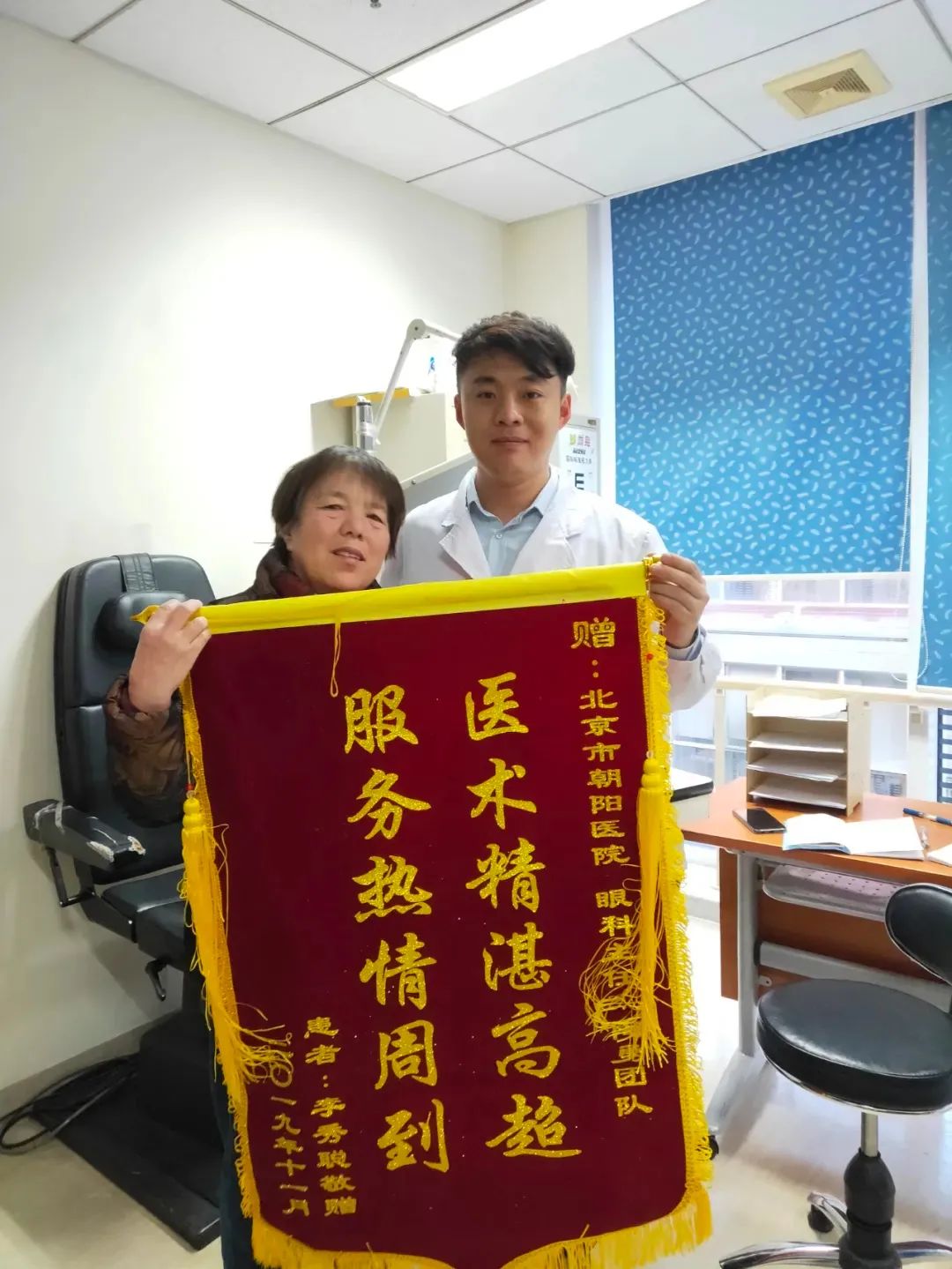

1月20日,陶勇在出诊时被自己救治过的一位患者持刀砍伤。这是一起有预谋的谋杀,凶手在诊室外等了一个多小时,在陶勇的助手去卫生间时才冲进去,第一刀,就砍在了陶勇的脖子和后脑处。

这个“杀人”凶手在遇到陶医生之前,已经做过三次手术,视力接近失明,陶勇为他做了两次手术,第二次手术还是免费的,终于帮他恢复到数指视力的水平。

陶勇的故事在他被砍伤之后,在民间和网络上疯传,无数他曾救治过的患者站出来,不知疲倦地讲述陶勇的善良和高超的医术。

陶勇的善良和对这个世界的信任,常常让人感到惭愧。就是你读他的故事,会感觉陶勇不仅仅是一个国内顶尖的眼科医生,他真的是一位“对抗黑暗的人”。

回忆年初我在微博上读着陶勇为患者垫钱治病,为其他医院拒收的艾滋病患者手术,对患者发自内心的尊重,对医学热忱的学习和钻研的故事,我就感觉——

陶勇被砍,真的有一种“这个世界上的某种美好被人残忍地打碎,还要被狠狠地踩上一脚”的残酷和幻灭感。

前几天,我吃惊地发现陶勇站在了《脱口秀反跨年》的舞台上,他把自己不幸的经历以脱口秀的形式讲出来。这真让人唏嘘,感叹他的豁达和乐观。

在接受《人物》专访时,陶勇说自己最喜欢的两本书是《活着》和《牛棚杂忆》,理由是:

“这两本书都描述的是苦难,绝望,但是你读完之后,你仍然还能感受到绝望的沙漠里头能开出花来。”

他一直是那个和黑暗对抗的勇士,无论他是否站在无影灯下。

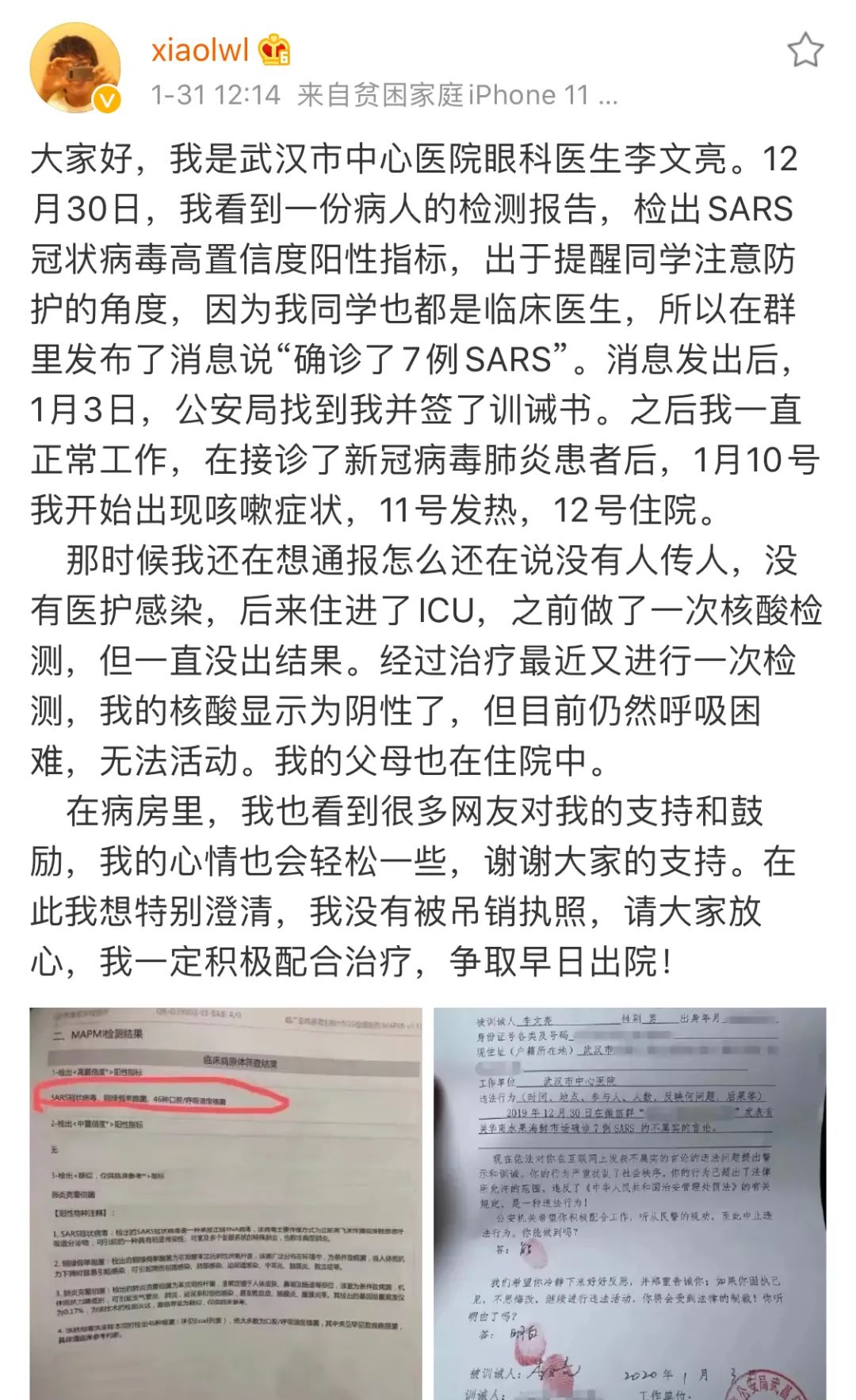

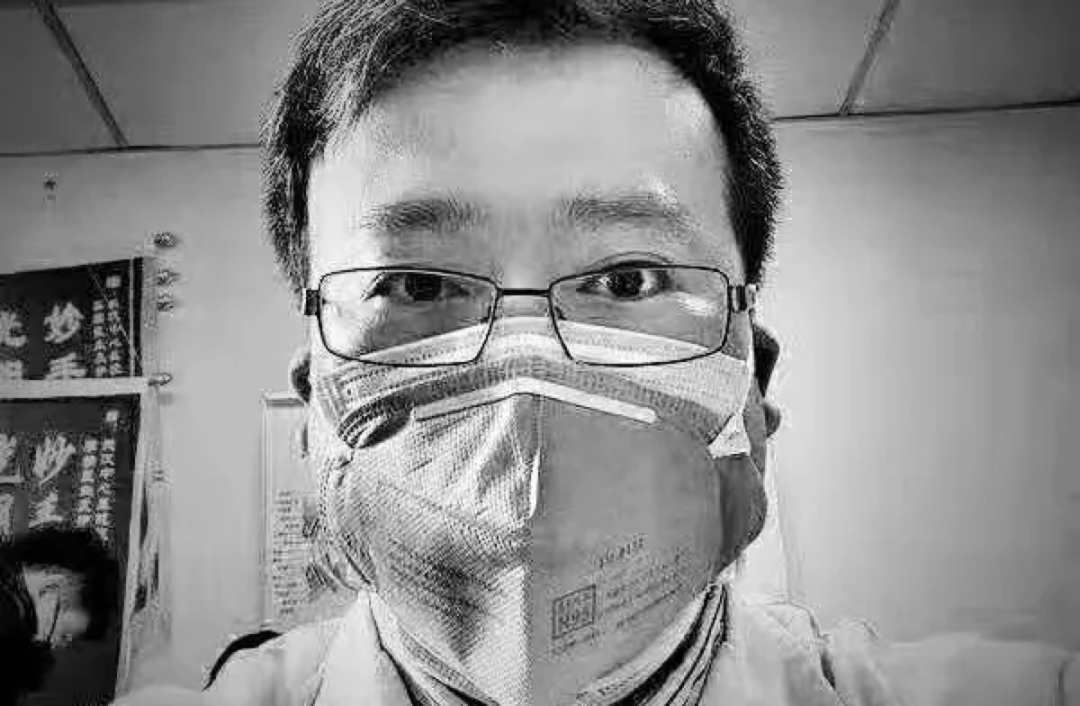

今天,很多人专门再一次跑到李文亮的微博下面,再一次写下三个字:

武汉封城之后,湖北心理咨询师协会开通了一条疫情心理咨询热线,这个电话只有一天异常安静,那是李文亮医生不幸去世后的12小时。

“没有人有力量拿起电话”,武汉人以不加遮掩的哭泣、持续一天的呜咽哨声和暗夜里几十万盏闪烁的烛光,为李医生送行。

那一夜,江城无眠,那一夜,我和无数不在武汉的网友一样,在凌晨两点不断地刷新着微博,眼眶发红地期待着那个抢救成功的神迹。

李医生的去世,成为当时武汉市民压抑、悲伤、无力等等诸多情绪集中释放的一个窗口。

我记得,当时很多悼念的文章消失了。

其实何必呢,人们有哀伤的权利,在那个特殊的时刻,哀伤本身就是一种释放,一种舒缓,一种减压以避免精神崩溃的方式。

第二天,武汉中心医院的大门被鲜花围住,很多人冒着感染的风险,专程赶来,只为了对李医生鞠上一躬。

当天,《人物》发了一篇稿子《普通人李文亮》。不怕你笑话,这篇文章我当时一边读,一边哭。

李文亮医生离世后,人们翻遍了他的微博,评论他曾经的日常,倾诉自己的悲欢喜乐。

李文亮医生的妻子诞下孩子后,大家跑去祝贺他:“李医生,母子平安,恭喜你啦!”

武汉的樱花开了,很多人跑过去告诉他:“李医生,武大的樱花开了,像每年一样好看。”

有人在街上看到一只小猫,也要拍下来发给他:“我今天看到一只很可爱的小猫,给你看看哦李医生。”

即便在一年后的今天,李医生的微博仍是热闹非凡,很多人保持了在李文亮微博下写心情的习惯,一度,有人将李文亮的微博比作“中国的哭墙”。

普通人李文亮可能自始至终都没想过“做英雄”,在传播“谣言”时,在遭遇训诫时,他都表现的像个普通人一样,有犹豫、有恐惧、有妥协,也有对身边人本能的关爱。

人们对李文亮的纪念,其实质是公众对真相的尊重,对高压下真话的渴望和呼唤。

“早知道有今天,我管他批评不批评,老子到处说,是不是?”

一句充满武汉味道的“老子到处说”,让无数人记住了面庞和善的艾芬,这句充满“反叛精神”的话也意味着,在某个更为宏大的层面,艾医生不可能在那个“榜单”上。

但我想艾医生可能并不在乎那份荣誉。其实,很多“英雄之举”在人心最开始闪动的时候,人们并不是去追求回报、名声和国家荣誉,更多的时候,她和他,只是出于良知和对医生这份职业的敬畏。

所以当初艾芬将那份不明原因肺炎的检测报告拍照发出去的时候;当初她接受领导“前所未有的斥责”的时候;当她被医院领导骂做“破坏武汉市发展的大好局面”时,艾芬医生心中升起的不是恐惧,而是疑惑:

“当你作为一个临床的医生,已经知道在病人身上发现了一种很重要的病毒,别的医生问起,你怎么可能不说呢?”

她说她自己不是吹哨子的人,她是那个“发哨子的人”。

至今仍没有人向艾芬医生道歉,但可能她也并不是很在乎那份不可能的道歉,就像李文亮医生所说的:

不同于钟南山的盛名在外,疫情之前,张文宏在专业领域外的公共视野中,几乎无人知晓。

让他迅速“走红”的,是一段在华山医院会议中的讲话,“不能欺负听话的人”。

这一年来,张文宏医生金句不断,譬如他对冲在一线的医生们喊话:“没有防护,你可以拒绝上岗!”

“不管是嘲笑别国疫情蔓延,还是猛夸自己的国家棒,其实都是对灾难和逝者的亵渎。”

你我都知道当下微博B站抖音上是个什么样的舆论氛围,在这样的氛围下,张文宏依然能够坚持专业主义精神,勇敢地说出这些可能引起巨大误解和攻击的话,是非常难得的。

长期以来,在我们的社会里,人们已经习惯了官话套话,已经习惯了领导们打官腔“不说人话”,更对外行领导内行见怪不怪。

体制里的基层干部,长期忍受一些领导瞎指挥乱摊派拍脑门做决策。其实造成这一切的,不仅仅是因为权力的任性,很多时候仅仅是由于领导本身就完全是个外行。

张文宏从一个相对封闭和高度专业化的圈子,走向公众视野的舞台,乃至成为很多人对疫情判断及防疫知识的“最信任信源”,

我认为这背后最重要的原因,就是普通公众对“专业主义”精神的渴望和推崇。

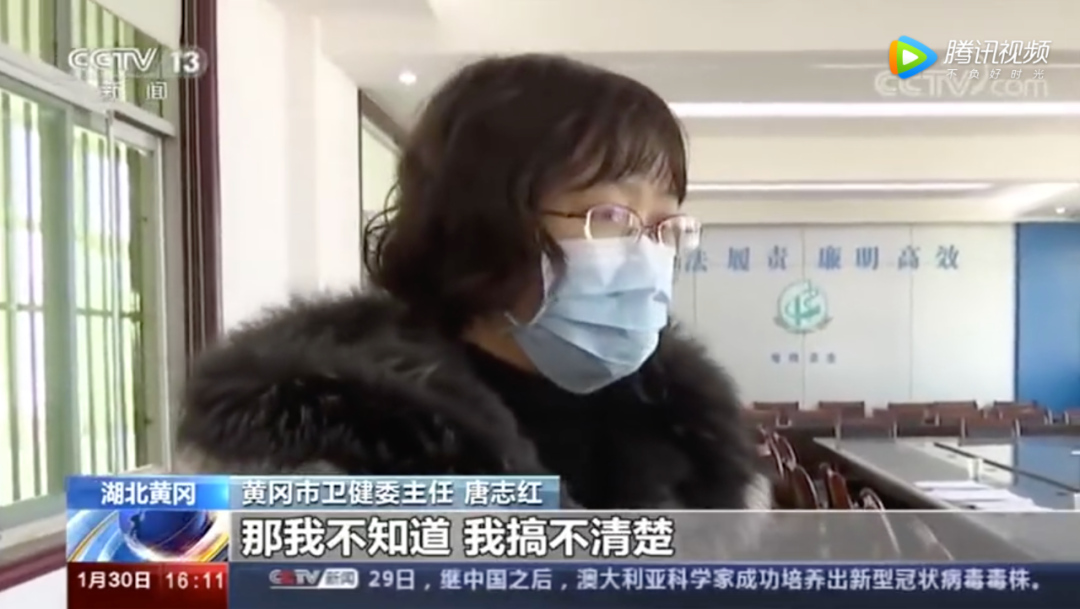

张文宏所表现出来的专业主义,和唐志红主任(后被免职)这样面对中央督导组和央视镜头,一问三不知的卫生主管官员形成强烈、鲜明的对比。

张文宏被公众奉为上海抗疫的“定海神针”,当然不仅仅是针对他个人的赞誉。某种意义上,这是专业主义的胜利,也是面对专业问题时,普通民众对“技术型官员”的呼唤。

被冒名顶替上大学的山东农家女陈春秀,原本应该有着一个全然不同的人生。

不公本身即是最深刻的不幸,因为这种不幸,不仅仅是因为命运无常的捉弄,他们原本不该经历这种不幸。

如陈春秀一般笃信“知识改变命运”的寒门学子,明明已经通过自己努力推开了那道坚厚的“命运之门”,却被一只又一只粗暴蛮横的“无形之手”,再度推出了门外。

想起仝卓,他对粉丝们说起伪造学籍的事情来,甚至都没意识到这是一件多么严肃的事。

他早已习惯了在“权力”的安排下顺风顺水地高速航行——学籍可以轻松篡改、北京户口说得就得,说扔就扔……

仝公子根本没有意识到,在他高速前进的人生螺旋桨下,有多少小鱼小虾的人生航线,被搅的粉碎。

陈春秀们本可拥有完全不一样的人生。真的,这个好学、奋进、不认命的寒门女孩,就差那么一点,就真的依靠知识改变自己的命运了。

和张文宏医生一样,在那些法考视频没有刷屏之前,罗翔老师只是一个普普通通的大学教授,跳出法律专业领域,知道他名字的人寥寥无几。

什么是法治精神,何为程序正义,又为什么需要程序正义?为什么群情激奋往往会导致群体非正义的结果?为什么司法腐败是这个世界上最恶劣的事情之一?为什么法律人不要冷漠地陷入到技术主义当中,不要学着学着就丧失掉人性……

这些始于法律,却不仅仅止于法律的问题,在罗翔老师的视频中都得到了回答和探讨。

我个人愿意将罗翔老师的爆红,理解为人们对于常识、理性和法治精神的呼唤。

其实你去回看罗翔老师那些爆红的金句,很多时候,他所说的都是一些基本的常识。

这正显示着这个时代的尴尬,是的,我们仍然处于一个严重缺乏常识的社会中。