冥思苦想和闭门造车成不了出色的小说家,博览群书才行。安德烈·马尔罗说过:

每个年轻人的心上都有一块墓地,上边铭刻着一千位已故艺术家的姓名。但其中有正式户口的仅仅是少数强有力而且往往水火不相容的灵魂。

在《巴黎评论》2015年春季刊收录访谈的尾声,费兰特谈到如何成为作家,Ta的话与马尔罗的名言形成了不言自明的对照:

每一个写作的人,总是会从一个理想写作出发,获取自己的文字,这个理想文本一直会出现在我们的面前,无法抵达。这是脑子里的幽灵,无法捕捉。

写作,进而发散到每一个艺术门类,都是在试图捕捉已死生命的一部分并通过创作让它复生。但在情感与直觉的驱动力下少不了写作技巧的介入。模仿、学习、深入文学传统的矿藏中去挖掘能让自己的笔尖流泻光采的水晶。

然而在进入文学的墓园时,所谓的审美标准也随之生效,审美标准会将文学作品划分为“经典、伟大、杰作”与除此之外的二流等类型。在此过程中,性别因素在批评的语境登堂入室。

什么是“正典”,或者说什么是文学传统的中心?诚然,每一位艺术家的创作在历史的轨迹上都不是完全孤立的存在,它们从来不是创作者纯粹的“原创”,而是漫长的历史传统中的产物。年轻的艺术家在墓园里寻找可以为之服膺并视作假想敌手的鬼魂,在他的创作中,过去的大师在他身上认出了自己。

我并没有习惯性地向男性第三人称代词的默认传统屈服,而是在对年轻艺术家的模板刻画中

刻意地

使用了“他”。因为文学传统的幽灵正是长着一张男性的面孔,在那些栖息着已逝巨匠的花园中,男性的阴影所投下的雾气是那么浓密晦闷,连同那些矮小的女性身影都变得模糊难辨。

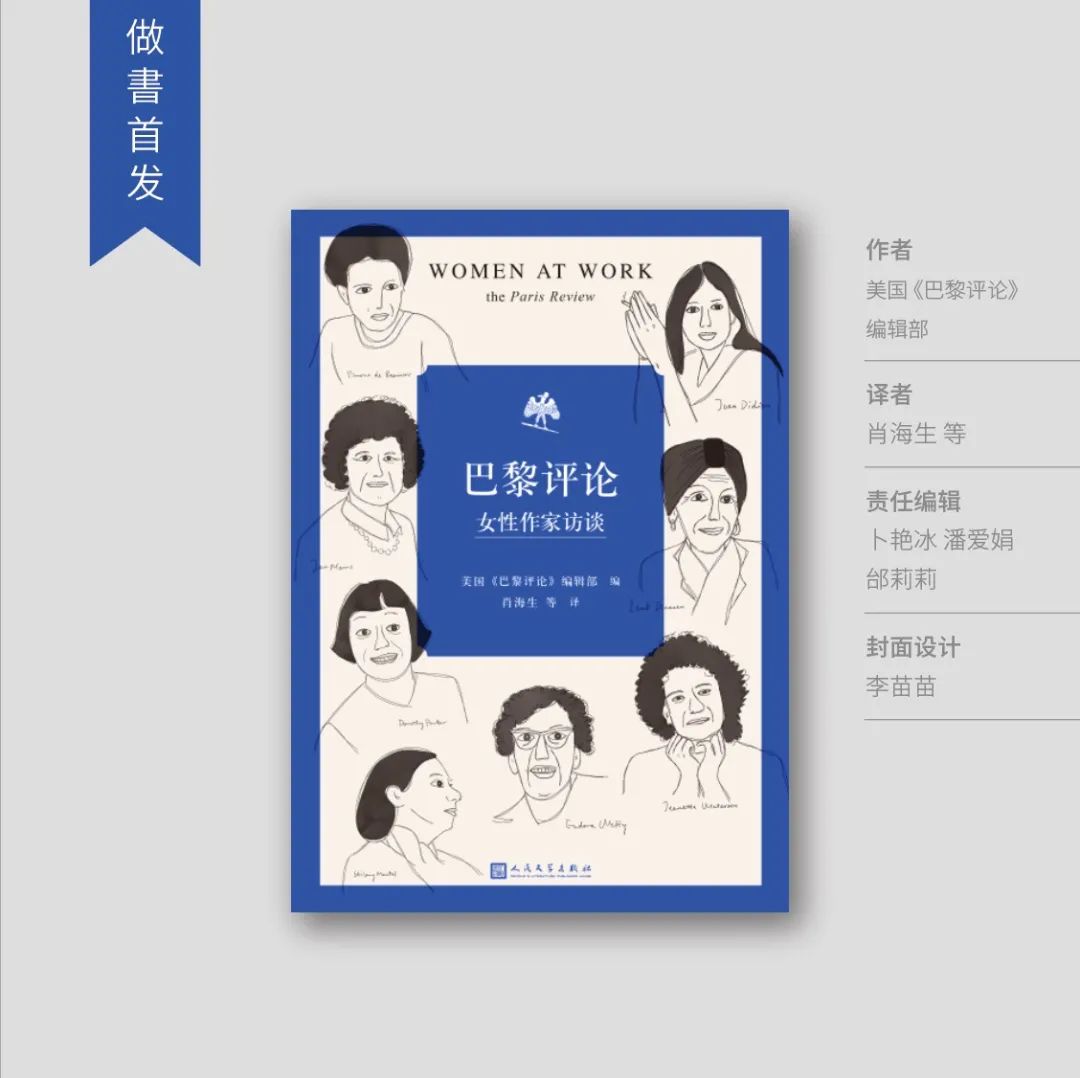

点击图片即可购买

《巴黎评论:女性作家访谈》

现在购买,可获赠

女作家手稿明信片一组(做書独家赠品)

文学传统的矿藏与隐匿的女性幽灵

文学传统的中心是白人男性的,欧洲为中心,被排斥在中心之外的女性则是边缘性质的。乔安娜·拉斯在《如何抑制女性写作》中写道:

权威正典中到处可见女艺术家提前谢幕的蛛丝马迹。威尔逊和彼得森在研究男艺术家的过程中发现,有很多女艺术家被重新归类为妻子、母亲、女儿和情人。对那些我们已经知道的女作家仔细研究无疑会揭示出一批我们不知道的女作家。

女作家被正典的书写归类为男性的延展部分或分享了男性的智性光辉只是体系的一部分,伍尔夫在早年作品《一间自己的房间》对男性在文学批评中如何使用双重标准贬抑女性的创造有深刻洞见,比起身份的诋毁,对作品价值的否定,荼毒波及的范围更广:

人的价值观经常不同于男人的价值观,这是很自然的事,但占上风的是男性的价值观。简单来说,足球和运动“非常重要”,追求时尚和买衣服则“琐屑无聊”。这些价值观不可避免地从生活转移到小说。评论家会这样假设,嗯,这是本重要的书,因为这是关于战争的书。哦,至于这本书,无关紧要,因为写的是女人在起居室里的情感。战争场景比商店里的场景更重要。

将女性的写作无一例外归类于从自身经验出发,用日常语言写作,充斥着感性而非理性“女性特征”的次要文学,男性价值判定在文学畛域对女性的评判就是如此无知而偏狭。这种观念的余毒之深,伍尔夫本人曾经深受其害,费兰特自然也不能幸免成为受害者之一。

在

费兰特

青少年时期,曾经认为女性小说缺乏男性文学传统中“丰富的、构建性”的特质。后来随着阅读与阅历的增长,

Ta

的观念发生了改变:女性文学创作史结构性、系统性的被抑制与轻视,才是所谓“女性写作题材肤浅”“女性写作根基弱”背后的元凶——费兰特对女性文学偏见印象的再认识折射出大部分女性读者的共有经历。

费兰特坦言,对伟大的女性作家及其作品价值的重新“看见”与“正视”,让Ta变成了一个成熟女性,也奠定了Ta创作的最大目的——以符合女性性别的口吻,塑造出有别于男性文学传统的女性主义作品,而不是对过去的男性大师亦步亦趋,直到在评价体系中被称为可堪于男性写作“媲美”。这段曲折迂回,带有羞耻印记的个人经历是每一个作为“第二性”的文学女性必经之路:

我从小开始——十二三岁——我就非常确信,一本好书必须有一个男性主人公, 这让我非常沮丧。这个阶段持续了两年多时间,在我十五岁时,我开始热衷于看那些处于困境的勇敢少女的故事。但我还是继续认为——可以说,这个想法更加明确——那些伟大的小说家都是男性,我要学会像他们那样讲故事。

在那个年纪,我看了很多的书,明确来说,我模仿的都是那些男性作家。甚至我写女孩子的故事时,我总是让我的女主人公历经风霜,非常自由,很有毅力。我尝试去模仿男人写的伟大作品。说得更具体一点,我不希望自己像那些女性作家,比如说,像法耶特夫人或者简· 奥斯丁、勃朗特姐妹那样写作——那时候,我对当代文学知之甚少——我想模仿的作家是笛福、菲尔丁、福楼拜、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基,甚至雨果。

我当时觉得,值得模仿的女性作家很少,她们相对比较弱,男性作家的作品非常多,更引人人胜。那个阶段对于我来说很长,一直持续到二十岁,对我的影响很大。

女性友谊这样人类生活与共同记忆中如呼吸一样平易自然的事,作为文学中的母题,却形成得远远晚于在远古史诗与诗歌中就被传唱的男性情谊与同盟。不是并不存在,而是始终处于被漠视的从属地位。

点击购买

埃莱娜·费兰特

《那不勒斯四部曲》

可以说,现今文学界的一种共识是,在费兰特的“那不勒斯四部曲”之前,关于这类题材的文学传统并没有形成任何坚实的基础。我们看到,“那不勒斯四部曲”及其衍生品在全球范围内的走红并不是偶然现象。作家本人也讲到,四部曲的写作并非偶然的结果,是那些“碎片”的体验冥冥之中形成了命定的秩序,如其所是地成为小说的原始材料。读者与观众长期缺失的对女性叙事的诉求,费兰特赋予庸常的日常叙事一种流动的历史真实感的写作能力,共同构成了这种偶然之上的必然。

回到如何从男性文学传统中出走建立女性文学自己的参照坐标,戴锦华如此定义女性主义的未来,她认为认识到女性主义与父权世界的不相容之处,去打造一种开天辟地的属于女性的未来,才是女性文学传统的出路:

我们需要一个不同于现代逻辑,不同于男性逻辑、父权逻辑、资本逻辑的现实,但是这个现实不是回归父权主导的昨日、故乡,而是去想象和创造的一个更合理的别样的未来……女性的生命经验当中包含并非消耗性的、占有的、征服的东西,也许我们整体的生命经验会给我们提供一种去打开未来的可能性。这是女性文学和女性文化最富意义的部分。

费兰特在长期的阅读与写作实践中得出的结论与之指归一处:

作为女性,我们要建立一个强大、丰富和广阔的文学世界,和男性作家的一样丰富,甚至更丰富。尤其是,我们不能放弃自由。每一个女作家,就像在其他领域,目标不应该只是成为女作家中最好的,而应该成为所有作家中最好的。一个写作的女性,她唯一应该考虑的事情是把自己所了解的、体会的东西讲述出来,无论美丑,无论有没有矛盾,不用去遵照任何准则,甚至不用遵从同一个阵线的女性。写作需要极大的野心,需要摆脱各种偏见,也需要一个有计划的反抗。

当代的女性主义思想与实践前所未有地推动了女性文学创作的性别自觉性与斗争主动性。建立此前并不存在的女性文学传统,也是在探索一片陌生的疆域,创建一种全新的语言,想象一个无比光明的未来。费兰特这番话并不温和,反而始终在强调破立与抗争的重要。在此引用我此前反复诵读的,费兰特在1994年9月e/o出版社成立15周年之际的致信中以对抗石灰的青榴所作的出色隐喻:

我祝福e/o出版社,要继续对抗石灰的斗争,对抗所有那些通过抹杀差异制造和谐的一切。你们要一季接着一季, 坚持推出自己的书,要让青榴开出花朵。

我等了很久,我还能继续忍受等待,我梦见那些旷野之上徘徊的女性幽灵在父辈的窗棂外整夜游荡。但只要想起顽固的青榴在石灰的废墟之上开出满墙花朵的样子,等待的焦灼与苦炼都变成了甜蜜的慰藉。女性作家建起一座崭新忒拜城的龙牙是那些无法被男性文学传统化约和归纳的异质。那幸免于难的难驯之物,总会逃脱木石的挤压与石灰的摧残,繁衍生长,生生不息。

正视女性文学创作的“野心”

费兰特从不避讳写作者的“野心”。“野心”,在一篇短短的访谈中,这个词出现在费兰特的话语中三次。

一个有野心的小说家,Ta应该比过去的作家更要博览群书。

写作需要极大的野心,需要摆脱各种偏见,也需要一个有计划的反抗。

要控制在头脑里一直喧哗的碎片, 在里面进行探索,然后讲出一个故事, 我认为这是每个致力于写作的人的秘密野心。

以过去的男性文学价值批评观念来看,女性文学创作者公然说出野心二字定然是十分僭越“本分”的行为。回想那些一两百年前的女性作家先辈们,大多数人甚至在男权世界中无法正视自己作家的身份。写作的行为本身,拥有遣词造句,玩弄文字的能力,就是一种对男权本位权力体系的冒犯。这也使得许多女性作家在进行创作是首先被结构性的莫须有道义谴责与身份焦虑压倒了一切灵感与行动力。当时许多评论家甚至指责《简·爱》说,如果这本书是男人写的就是一本杰作,如果是女人写的就让人震惊或厌恶。

面对如此沉重的对性别身份的诋毁,女性作家使用男性笔名,或者假托男性亲属的身份来出版是一种无力反抗的妥协。这种荒谬的标尺一再度量女性的文学视野,男性文学传统的价值判断无形中规训着女性作家对自己创作内容的审查。伍尔夫曾讽刺这一现象:“所有好的小说,《维莱特》、《爱玛》、《呼啸山庄》和《米德尔马契》,都是出自那些除了能拜访令人尊敬的牧师外再无其他生活经历的女人。”这也许可以解释为何在与出版商认定的接受市场周旋后,《小妇人》给出了无异于自欺欺人的结局。

但伍尔夫没有看到,或者说在这段话有限的语境里没能探讨的是,她列举的几本“典型的”女性小说,它们描写的生活位面之所以是狭窄的“小家子气”的,都因为她将它们放置到了男性文学的价值序列中参照。如果说以托尔斯泰那样的宏观叙事作为男子气概文学的代言人,那么奥斯汀与勃朗特波澜不惊的小镇生活也能反映出男性的生命经验所不到的领域。男性标准对女性世界的无知不代表女性经验与文学的无价值,意识到这一点也许是女性创作者摆脱身份焦虑的原点。

上世纪八十年代,玛格丽特·尤瑟纳尔却在访谈中说,我喜欢写作,可并没有文学野心。虽然具有无可抗辩的侵略意味字面特征,“野心”恐怕不能简单地放在两性的文学价值对抗中衡量。就像尤瑟纳尔曾说过的一句话:

书不是生活,而是生活的灰烬。

她的写作观与费兰特截然不同,这也造成了同样的“野心”一词在Ta们的言论中不是非黑即白的两极对比。尤瑟纳尔认为故事的原材料与情感的积累早就在心中成形,但从故事到文字的酝酿过程可能只在朝夕之间,更可能要经受数十年的缓慢打磨。

关于写作的过程,尤瑟纳尔指出人物与故事的雏形需要历史知识与生活经验来处理。这个过程中对技巧与思维的训练,费兰特讲得更为直言不讳。评论家认为,费兰特的文学贡献在于达到了对真相的驯服,但作家本人却说这种获取文学真实性的能力是漫长训练的结果,用Ta自己的话概括,这种风格是“节制、稳定、清醒”的,那么所谓“真实”的文学意义到底是什么?

推翻那些因为储懒、息事宁人、方便和恐惧而讲述的故事,打破那些让我们自圆其说、大家都比较容易相信、接受的东西。

真诚是一种折磨,也是文学上深人挖掘的动力。作家一辈子都在努力,就是想找到一些合适的表达工具。通常,对于一个小说家来说,他们首先考虑的问题是:我可以讲出什么样的体验?我能够讲什么呢?但实际上并非如此,一个作家要面对的最要紧的问题是:什么样的语言、节奏和语感适合讲述我所知道的故事。这些好像是一些形式上、风格上的问题,总的来说是次要的问题。但我很确信,没有合适的词汇,没有一个漫长的训练过程,学会组合词汇,是无法产生一些活生生、真实的东西……文学的真实,是用词得当的文本里散发出来的真实村金静于语言之中,它直接和句子里散发的能量挂钩。假如获得了那就会避免刻板、平庸,也会避免大众文学里那些常用的技法。这样你就可以重新激活,会按照自己的需求塑造任何东西。

费兰特的写作观不仅止步于个人的书写经验,而是一种具有普适价值的文学创作理论。原因很简单,Ta不是将自己作为一个独立的创作者作个人经验之谈,而是受到文学传统滋养,并将自己作为一个女性创作者的主体性置于言说的意义之前。

野心,不是作为作家对于功成名就、扬名立万的渴望,而是写作的欲望。内心的故事叫嚣着请求将它们作为小说重活一次,圈住逝去的碎片成为不朽。但是发生的事情,什么时候才能变成文字呢。正是这样的冲动祈求着文字的释放。费兰特并不是由上帝执笔的天才型作家,Ta从不认为写作是不可说不可学的,在访谈中随处可见写作过程中的挣扎:

我一直都很痛恨为写作做准备。假如要做准备的话,那我会失去写作的欲望,我会失去了激情,没法带 来惊喜。当我写作时,本质上来说,一切都发生在头脑之内。写到某种程度上,我感觉需要缓口气,这时候,我会停下来重读我写的东西,会对文字进行修改。但我写之前的小说时,按照我的记忆,我写三四页,顶多十页就会回头看,在写“那不勒斯四部曲”时,我会一口气写五十页、一百页,也不会回头看。

我会时不时重读我写的东西,我会删除一些东西,也会做出补充。但这种初读,距离仔细修订文本很远,最后的修订是小说写完才会开始。小说写完,我会修订几遍,有时候会重写,加人新东西,一直修改到付印之前。

从无到有,已经有了写好的篇幅,这会让人松一口气……重新过遍的话, 需要不断完善,要让故事更真实、鲜活。初稿写完之后,就开始了一种为了重写的阅读,这种阅读感觉很棒……在第一道阅读和修订的过程中,真实的写作能力会介人。

对文字、文体的打磨与讲究是写作的开始,此处援引费兰特对自己的反思,大概也是每一个创作者从文字的形式窠臼中逃脱出来的必经之路。虽然费兰特惯于作“以我的个人经验来说”等自谦之词,其实作家的成功之路必然要从文字的表面功夫由表及里深入到故事的跌宕中去。

让我满意的并不是叙事,我很快发现,这种喜欢是打磨每个句子,把一切都写得很完美的强迫症。按照我的个人经验,我越关注句子,故事就越难进展。最好的状态就是,写作只关注故事的主线。

漂亮的形式,可能会成为一种强迫症,会掩盖其他更复杂的问题:故事站不住脚,没法找到正确的路子,失去讲述和写作的信心。为了摆脱这种状态,就要只关注把故事写出来。这时候,写作的快乐都在那里。

如果说每个作家在个人的写作经验史最终会形成一种清晰可辨的署名与印鉴般的声音,费兰特选择的是女性的声音,就像是旅人攀登的手杖,或是巨浪中拒绝沉没的浮木,这种声音使Ta坚定写作的中心作用:

我觉得,只有通过一种简洁、干净的声音,一种知识女性清醒的声音,就像这个时代的中产女性的声音,我才能写好一个故事。我需要一个 干脆的开始,句子清晰明确,不用展示漂亮的文字或文体。通过这种调子,小说才能稳稳地写出来。

于是我们看到,在从对漂亮文句与精巧结构的执念中解放之后,小说家的自由赋予故事以真实。那些差强人意却缺乏灵魂的习作即使经过反复加工,始终是木偶而没有货真价实的血肉。文字的调性需要的是真实而非逼真。费兰特追求的理想叙述口吻是平静中的裂缝,Ta用语体的波动与崩溃展示伪饰的讲述声音下危机四伏的粗粝本质——也就是中产知识女性自以为是的虚假自持外壳下更原始的灵魂本来面目。

《我的天才女友》剧照

小说的女主人公们在写作,费兰特在写作,在她们之前,无数通过父权叙事的排异行为被抹除的文学祖母们,我们丧失的女性文学传统中被贬抑的偶像与榜样,在被人为抹去的谱系中坚持着写作。很多女性因为无法面对发表在公共领域的有形阻碍,转而在私领域继续书写,于是非正式的文体作为倾诉内心的疗愈形式留在了书信、日记甚至账本的记载里。

抹去,也是费兰特小说中核心的母题。“被消失”的力量在意大利的父权传统主流道德尤为显著,拒绝被驯化的女性个体随时面临着暴力的威胁,不服从的代价是身体与心灵,姓名与发声的绝禁,最后是终极形式的“抹除”。即使被斥作异端,即使写作的行为本身在女性手中要被污名化为巫术,为了能“在场”,为了言说的声音不被禁止,为了创造物不再被抹除,正视你的文学野心,写吧。

点击图片即可购买

离场与空白:小说家在这个消费主义世界中的位置

无论情愿与否,费兰特的作家身份在媒体面前的隐身已经成为一种传奇。与Ta选择远离公众视野的初衷背道而驰的是,这种不在场反而令Ta成为文学作品阅读之余为人津津乐道的谈资。

豁免于消费时代媒体无止境的剥削炒作也自有其代价:评论家对代笔的恶意揣测,读者对女性作品加深的偏见……追问与质疑也在读者、评论界、媒体对于作家身份缺失空白的想象中纷至沓来——费兰特究竟是谁?Ta从不出现是不是因为女性的身份——留白某种程度上迎合了消费时代对于艺术家形象的消费需求。对此,《卫报》的编辑梅根·奥罗克这样形容费兰特:

我们和她的关系,这就像我们和一个虚构角色之间的关系。我们感觉我们认识她,但我们知道的只是她的句子、思维方式,还有想象力。

“作者已死”以及“只有作品,没有作家”的文学效果观念,似乎越来越难满足读者与评论群体等负责接受环节的人群胃口。尽管没有人愿意承认,对作家身份的消费,已经在资本主义社会的消费浪潮中避无可避。尤其在千禧年后的网络时代,话语深层探讨的空间越来越狭窄肤浅,而极化的认同甚嚣尘上。

与此同时,利用媒体的传播与推广经营个人形象是某些作家求之不得的曝光渠道。媒体的双刃效应使作家的抛头露面以及社交网络的形象营销变成了一种工业精进的商业产品,也在不知不觉中消耗着作家的精神力。我尊重费兰特选择的“逆流”,所以我仍然倾向于用模糊性别的代词来指称,即便Ta的女性身份已不是什么秘密。

现在大家都觉得,一个作家是在文本之外特定、具体的人,假如我们想要对自己读的东西有更多了解,我们就需要去了解那个人,知道他生活中那些庸常或者非凡的事,来更好地了解他的作品。只要把作者从公众的眼前抽离,就会验证奥罗克所强调的。我们就会意识到,文本包含的东西会超过我们的想象。文本已经饱含了那个写作的人,假如你要去找他,他就在那里,你会比真认识他的人了解到更多东西。当作家以简单、纯粹写作——在文学中唯一重要的东西——的姿态出现在读者眼前,他无法避免就成为叙事或者诗句的一部分, 虚构的一部分。

事实上,作者只是让文本的生命力释放的中间人,Ta所代表的一切有意义或无意义的东西都已经在倾空在文本之中。文字本身能够自足,也仅有写作本身才堪供欣赏。“埃莱娜·费兰特”只是一个虚构的马甲,因为在图书出版的流程中需要这样一个名字存在,仅此而已。

费兰特一如既往抵触媒体对于作家的光环而不是作品本身的关心,这种恶质的商业模式已经侵损到了写作的本质。聚光灯只能看见人物,而看不见真正重要的是作品的文本。媒体模式是消费主义的必然,费兰特转身走去,像一个抗拒时代的狂人,漫天霓虹迷人眼下不合时宜的黑白音阶。

但如果没有这种光环,一本书很神奇地赢得了市场,媒体就需要打造一个作者形象,这就开始了一个机制:作者出售的不仅仅是他的作品,而是他自己,还有他的形象。

费兰特把作者在媒体面前对图书的宣传行为比作“一条需要主人陪伴的小狗”,这无疑会刺伤很多以写作者自居的人。如今许多占着小说家头衔的人赖以谋生不是靠完成优秀的作品,让作品为自己说话,自证它的文学价值,而是凭借将作者与读者的关系异化为偶像与粉丝——对个体的盲目崇拜一旦形成,健康的评价互动也将失效——皮之不存,毛将焉附?消费的世界让旧世界的一切造物都在商品化的裹挟中无处逃身,费兰特显然是看到了这种恶性关系的本质,因此说道:

但我觉得,读者并不像消费者那样,处于次要的位置,因为他们本身不是消费者。那些忽视读者品位的文学是腐败的文学。我的目标很矛盾,是让读者的期待落空,让他们建立起新的期待。

但对媒体如此悲观的费兰特却把乐观的一面留给了读者群体。让作者抽离,让故事介入,仿佛寄希望于鱼龙混杂的互联网平台可以实现言论自净,费兰特相信那些Ta真正为之写作的读者会穿过重重迷雾与构建认清文本的核心地位,而不是去信仰作者本位的消费时代观念,所以Ta对读者的参与依然充满期待:

脱离文本的作者不存在,在文本之内他会展示自己,会把自己有意识地附在故事之中,他会精心呈现自己,让自己比小报上的照片,比出现的文学节、电视节目或文学颁奖仪式上的面孔更真实。那些热情的读者应该有这样的条件,他们可以在字里行间,或者文本中不符合语法和句法的地方,分辨出作者的样子……这样一来,写作就会变得更核心,无论是对于写作者(可以用最真诚的心态写作),还是对于读者。我觉得这要比去书店签售,或者用一些场面上的话破坏这些作品要好得多。

可以说让媒体深恶痛绝的,费兰特故意的“离场”,给Ta与Ta的读者之间,作品与阐释之间,制造了一个正向的真空地带。援引费兰特自己对这个代号意义的解释足以看到Ta对小说家应有的位置透彻的洞见:

假如有这么一个空白——在社交中,在媒体上的空白,出于方便,我叫自己埃莱娜·费兰特,我,埃莱娜·费兰特,出于小说家的好奇心,还有挑战自己的决心推动着我,我必须采取行动,使文本中的空白得以填充。

点击图片即可购买

碎片的回环乐章

最后,我们回到费兰特写作观念中最核心的概念:碎片。

每位作家都有故事形成语言的独特方法论,但作品成型之后对其如何诞生的阐释又会成为后见之明的徒劳举动。如果一定要给暧昧不明的过程界定概念,加上标签,费兰特本人就称它为“碎片”。这个观念是如此的鲜明而极富个人色彩、女性特质,以至于它在费兰特的文学观念中占据了核心位置,也自然而然化身为Ta书信、访谈与散文集的名字。

什么是“碎片”?在被问到《烦人的爱》与《被遗弃的日子》中主人公作为现代女性的痛苦,是否出于需要与个人的根源与出身,从前古老的女性形象,以及地中海地区的神话原型清算的可能。费兰特曾经对此有详细的剖析与解答,Ta将回溯的目光投向自己童年的女性经验,并回到了母亲的语言遗产中:

我母亲留给我一个方言词汇,那是她经常说的,就是当一个人遭受各种矛盾情感的折磨时感受到的东西,她说她内心一团“碎片”(frantumaglia)。这些碎片折磨着她,在她内心东拉西扯,让她头晕,嘴里发苦。这是一种很难说出口的苦,指的是脑子里有各种各样的东西搅和在一起,就像是漂浮在脑子上的残渣。“碎片”神秘,会让人做出一些莫名其妙的事情,它会引起那些难以名状的痛苦。

当我母亲不再年轻,这些沉渣“碎片”会让她在夜里醒来,让她自说自话,又让她对此感到羞愧,会让她不由自主 哼唱起一些小曲儿,但很快会变成一声叹息, 也会让她忽然离开家,也不管灶火上的拌面酱烧糊在锅底上。有时候这些“碎片”会让她哭泣,这个童年起就留在我脑子里的词汇,通常指的是无缘无故的哭泣:“碎片”的眼泪。

现在已经没法问我母亲,她说的那个词到底是什么意思。我只能按照自己的方式解释,我从小都觉得,内心的“碎片”会让人痛苦,从另一个方面来说,一个人如果很痛苦,迟早就会支离破碎。碎片到底是什么,我之前不知道,现在也不知道。在我脑子里有一系列关于碎片的意象,但都是和我的问题相关,而不是她的问题。