[美]彼得·盖伊:《现代主义:从波德莱尔到贝克特之后》,骆守怡、杜冬译,译林出版社,2017年2月,459页。

文︱王璞

我们还需要再把“现代主义”这个故事讲一遍吗?将近十年前,当我在美国市面上看到文化史家彼得·盖伊的新作Modernism:The Lure of Heresy, from Baudelaire to Beckett and Beyond(2007年版)时,这一疑问闪过脑海。正如该书的英文副标题所提示的,现代主义的原动力(抑或“原罪”?)在于标新立异,但它的“新”“异”似乎已经被叙述、书写、研究了太多次,成了尽人皆知的“旧闻”和“老套”。现在, 读者们有了机会在中文语境中掂量这部综论巨作的厚重:有赖于骆守怡、杜冬两位译者的辛勤奉献,中译本已于年初面世,超过四百五十页,涵盖从十九世纪中叶到二十世纪后期“西方”文艺的光怪陆离。掂量之余,我们更需要思量:今天,如何重新讲述现代主义?

《现代主义》英文版

让我们先一起对表:这个“新世纪”也不算新了,现代主义更早没有了“运动”的进行时,它的“现代”化身为历史,化身为后现代的久久回眸,革命性的景深在其中一点点消逝。不知这是胜利还是失败:它不再意味着“异端”,而成为了“正典”。当然,现代主义文学艺术作品的“教科书化”“博物馆化”过程有一个时间差。在它的第一故乡,“西方”,或者更准确地说,发达资本主义世界,现代主义的经典化早在二战之后就已经悄然开始。在我国大陆,这个过程当然来得晚些,但自“告别革命”“改革开放”以来,中国文化也时而系统、时而慌乱地补上了这一课。若从我有限的个人体验和观察来说,那么,对于我的师长一辈,研习现代主义的“天书”“秘笈”首先意味着对经验的新边疆的大胆探索、对自我复杂性的发现以及内心生活的高强度仪式。文学研究者吴晓东就曾提到,阅读现代主义小说,成为了“严肃而痛苦的仪式”。而对我这样在世纪之交进入大学、步入人文学科的一代而言,浸染于同样的作品,“严肃感”“痛苦感”“仪式感”(当然还有困惑感和挫折感)尚在,但它们首先是“名作”“名篇”“名画”“名曲”,是个人主体性和文化修养的必修课上需要赶紧“搞定”的知识清单。又十多年过去了,我相信,不论是野兽派绘画、荒诞派戏剧、波普艺术、超现实主义修辞、先锋派理论宣言,在今天的中国都已很难再当作打破陈规的炸药包或震惊灵肉的照明弹,而只能充当自我“教养”和文化趣味的柱石砖瓦。上个世纪初,艾略特在开始他的诗歌旅程时(毫无悬念地,他的作品在盖伊的《现代主义》中作为“反现代的现代主义”的典型而出场,见第八章)曾不无讥诮地写道,在当年资产者的客厅中,“女人们谈着画家米开朗基罗”。那么,在美国、日本和今日中国的高雅 “中产阶级”客厅中,人们则翻阅着毕加索的画册、讨论着海明威的风格、甚或宣告着夏天去法国小镇吉韦尔尼参观莫奈故居的旅行计划。

莫奈,《印象·日出》(1872)

毕加索,《梳妆》(1906)

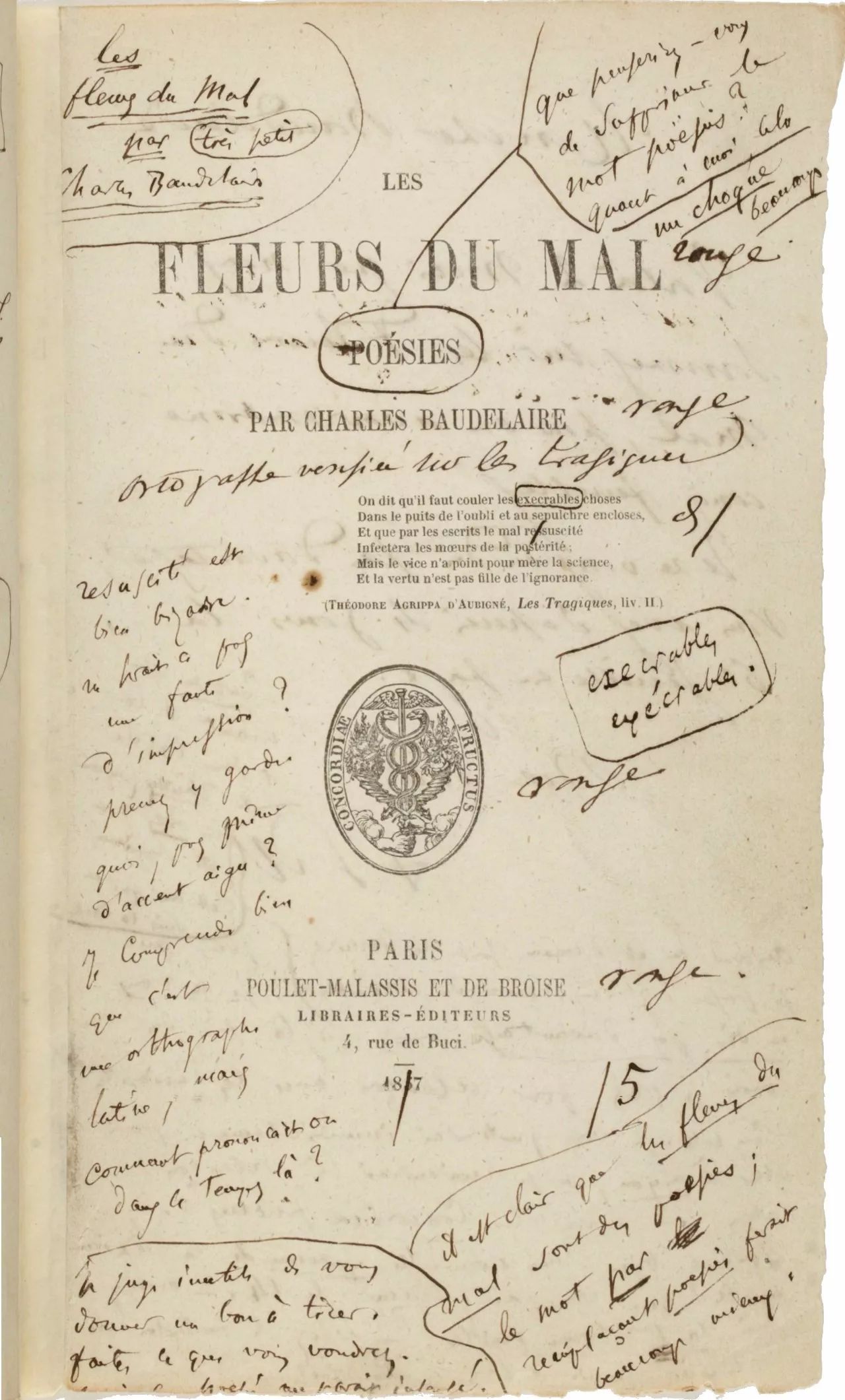

传奇、荣光、典藏、巡展、书目、景点乃至遗迹:总之,“现代”已成昨天,现代主义沉淀为昨天留给我们的遗产。于是,历史编纂学的登场似乎也在情理之中。彼得·盖伊是在美国具有较大影响的资深文化史家。他对一切文化现象都抱有百科全书式的开放胸襟,同时又有历史学家的脚踏实地,用细节来讲故事。因此,他的新著首先是一本关于现代主义的历史书,无意对纷繁的现代艺术作出美学上的深入辨析,也没有本雅明或阿多诺式的批评理论的旨趣。他是要为现代主义立传,洋洋洒洒地书写它的“兴起”、“繁荣”和“衰落”(第1页)。该书的广度和密度于是难免让读者喘不过气。从福楼拜《包法利夫人》和波德莱尔《恶之花》的受审,到“为艺术而艺术”的先声;从世纪末颓废,到新世纪的感官革命;从印象主义的绘画,到表现主义的文字;从乔伊斯、普鲁斯特的长篇小说,到艾略特、斯蒂文斯的诗歌语言;从先锋派的风起云涌,到建筑界的大鸣大放;从音乐的无调性,到两次大战的创伤感;从文艺、政治和心理学的交错,到战后电影等媒体的新浪潮;从贝克特北大西洋的等待,到马尔克斯南半球的孤独;从布尔乔亚的首都巴黎,到魏玛共和国的柏林,到资本主义的黑暗心脏纽约,到古根海姆博物馆分馆新址毕尔巴鄂……

写有波德莱尔笔记的初版《恶之花》

初版《尤利西斯》

初版《审判》

数不清的流派、风格、试验、现象和运动——现代主义即杂多。盖伊的讲述拥抱这种杂多,但却仍然把现代主义看作是“单数名词”。如何才能把如此多样的文艺实践统摄于同一标签之下?幸运的是,作为历史学者,盖伊可以较为轻松地卸下为概念下定义的包袱。正如他一开始就指出,现代主义不易“界定”,却易于“举例”(第5页)。虽然马蒂斯的一幅剪纸画、斯特拉文斯基的一支曲子和卡夫卡的一篇寓言故事在审美上、形式上、内容上乃至政治上可能大异其趣,但置身于美术馆、侧耳于音乐会、枯坐在书桌前,我们却可以立刻就感觉到:对,这个作品就是“现代主义的”。盖伊尤其强调,这“万类霜天竞自由”的形形色色文化实践,互不相属,却分享着一种可以称之为“现代主义”的“氛围”(climate,序论)。他涉猎如此广泛,却能够做到文字上浅显近人,内容上引人入胜,就在于不纠缠于作品的专业细部,而把这一切人事、功业和兴替都还原到现代社会文化变迁的“氛围”之中。在书中,这一历史“气象”过程展开了超过一世纪之久的绵延和跌宕。

马蒂斯,《戴帽子的女人》(1905)

杜尚,《下楼的裸女2号》(1912)

“Make it new!”这是庞德的口号,正如盖伊所论,它凝缩地概括了现代主义“氛围”。他所没有提到的则是,这三个简单的英文单词其实来自于这位不懂中文的美国强力诗人对《大学》中“苟日新、日日新”的创造性翻译。我们的中文译者这一次又把它回译为“推陈出新”(第7页)。“异端的诱惑”、不断自我探索省思的“使命感”、对资产阶级主流生活的“敌意”,在盖伊看来这三点搭建出了“推陈出新”的现代主义气质或态势(第7-12页)。也正在这一反抗陈规、求新求变的大“气候”之中,盖伊不断用讲故事的方式发现着现代主义的自我矛盾。早在十九世纪后期,画家们就不止一次声称应该把卢浮宫这座陈旧艺术的堡垒付之一炬。无独有偶,康拉德笔下的人物想要炸掉格林尼治天文台——那里定义了时间本身!二十世纪的达达分子则要打倒“地中海”——西方文明的总摇篮。但盖伊讽刺道,“现代主义艺术家尽管看起来态度强硬,却也会幻想在他们意欲烧掉的博物馆里找到自己的一席之地”(15页)。的确,他们处处想给“资产阶级的审慎趣味”(借用路易斯·布努埃尔的电影标题)一记响亮耳光;但从波德莱尔的《致读者》开始,早已说出心底话:他们其实一直把“资产者”当做“同类”乃至亲兄弟,渴望对方的理解和宽容。在这本大部头中,盖伊从第一页到最后一页反复申述,现代主义并不发生在布尔乔亚的外部,而是成功于资产阶级的日益增长的“开明”“宽容”之内部。看似完全“不合群”的艺术家们通过具有“同情之理解”的各类“中间人”反复奔走努力,终于赢得了资产阶级主流的支持,而对新事物越来越开放的资产者又反过来成为了新艺术的最有力赞助人——从巴黎的沙龙变迁到纽约现代艺术界中洛克菲勒家族的大笔捐赠,概莫如此。更进一步,原本的新锐经过一番斗争却坐稳了“主流”的交椅,就又对更新的现代主义摆出权威面孔,处处提防,恨不得垄断趣味,而下一代因此就必须重新奋斗,重复由造反的新异力量变为主流文化的全过程……

1909年2月20日的《费加罗》报上发表的《未来主义宣言》

也就是说,现代主义之“新”作为异质性的力量很可能只是资产阶级文化同质化过程中的一个环节而已。这重矛盾,在文学理论大家保罗·德曼关于“文学现代性和文学史”的命题中早已有一锤定音的阐发:诗人兰波所谓的“我们必须绝对现代”最终也必须是历史的重复。而盖伊的特点则是把这一切落实为饶有趣味且不失反讽的文化史故事。他一而再再而三强调,作为“敌意”的现代主义恰以资产阶级民主社会的文化延展能力为“先决条件”。换言之,“推陈出新”是发生在资产阶级文化内部的自我革命。我们不妨试着从盖伊的讲述再进一步:以这一视角看,所谓现代主义的文化史就是资产阶级生活世界自我更新、自我实现、自我拓展的历史。盖伊的底牌其实很清楚:现代主义处处要“断裂”,但从今天的“后现代处境”回望,它是且只能是资产阶级文化的连续性。“现代主义者们不遗余力想要推翻的文化体系的吸收能力着实让人佩服。”(13页)

始于异端,终于连续性乃至正统。在处理现代主义的这种内在冲突时,盖伊声明他所采取的分析策略来自于弗洛伊德,虽然他并不是要把现代主义当做精神分析的对象(前言)。这一招并非偶然,盖伊是弗洛伊德研究大家,更在普及精神分析学说上有贡献,是英文《弗洛伊德读本》的编者。如果我们把盖伊的其他丰富著作也带进来,可以发现,他还是启蒙运动的史家。从启蒙运动到现代主义,这是一场浩荡无休止的资产阶级文化革命,用弗洛伊德的视角讲下来,也就成了关于“革新”与“连续”的辩证故事:矛盾总在资产阶级文化内部发生、变异、调和。

盖伊编《弗洛伊德读本》

彼得·盖伊:The Enlightenment

这样宏阔的文化史叙述,读来让人击节的精彩处自然不少。但我却隐约间还有一些不满足。《现代主义》在题材处理上的一个表面缺陷是它的“西方中心”视域。全书很少涉及“非西方”和“全球南方”(即欠发达地区),日本、中国、南亚、中东、非洲和加勒比海地区过去近百年的艺术探索近来已越来越受到重视,但在这里却都难觅踪影。唯一的例外是前面提到的马尔克斯,出现在《死后复生?》一章,而其他拉美“文学爆炸”的人物也只好榜上无名。在全书结尾,盖伊已经点破,从巴黎到纽约,就是该书的空间轴心,仿佛一切都只发生在北大西洋两岸。在这一意义上,书名改为“西方现代主义”也无不可。我这里并非有意苛求,要现代主义的综述必须包括一切现代主义的全球旅行。对世界各地的现代主义活动进行点名、排队,也绝不是好的解决办法。真正的问题要害在于资本主义世界体系。盖伊在书中一再使用“资产阶级”“布尔乔亚”“资产者”和“中产阶级”来指代主流文化,我对此特别认同。但这一主流文化的全球属性和普遍主义意旨,恰恰是缘于如下事实:它的一切都建立在日益全球化的、不平等的世界体系之上。在从兰波到鲁迅的时代,那个体系的名字叫殖民主义、帝国主义和革命;在从萨特到第三世界新浪潮电影和后殖民艺术的时代,那个体系的名字叫美国主导的“自由阵营”和布雷顿森林体系、冷战、三个世界、反殖民运动和全球化。盖伊所关注的现代主义的“区位”和这个全球体系的“中心区”完全重合,而“边缘区”却归入阴影。正如过去二十年越来越多关注非西方因素的现代主义研究所揭示的,脱离了边缘区,不仅全球资本主义的政治经济无法成立,而且资产阶级的普世文化也难以想象。讲述“非西方”的现代主义,不是为了补足拼图,而是为了把握一种文化的总体动力结构。盖伊笔下的潜在主人公,资产阶级,却仿佛天然固定为“西方”文明。

初版《百年孤独》

于此,我想我们可以体察到该书更深一层的局限。当现代主义成为了“天然”的“布尔乔亚”身世的一部分,那么,它也就只剩下故事了。盖伊的通俗史学家笔法写出了现代主义如何历经浩劫(尤其是两次世界大战)、变动、冲突。但这样的历史化却可能隐藏“扁平化”危险,而回避了深层次的地壳运动。作者“最终所指向的”,还是那个“孤独艺术家”作为个体的原型(383页)。现代主义的精神史几乎就成为了“影响的焦虑”的历史,这里我是借用文学批评家哈罗德·布鲁姆的概念,他对盖伊褒奖有加,他自己关于现代诗人从叛逆开始而成为新父权王者的“焦虑”史观同样借重弗洛伊德,和盖伊的确声气相投。在这一意义上,孤独的艺术家和冒险的企业家是否还有区别?和现代主义的“求新”和商品拜物教的“求新”在逻辑上的差异究竟该如何理解?在纽约的格林威治村发明一种新文体和在纽约的华尔街发明一种新金融产品,究竟又有什么不同?因此,丰富的现象及细节堆积也可能带来了“去政治化”倾向。

诚然,正如盖伊所说,现代主义艺术家们的政治立场极为混乱,在艺术上进步,而在政治上反犹、拥护传统宗教、加入法西斯运动的绝非少数,在艺术上保守,而在政治上开明、民主、加入革命先锋队的也大有人在。不以政治姿态来作为现代主义艺术分析的标尺,完全正确。但现代主义文化运动所蕴含的复杂政治运作不仅值得追踪,而且急需反思。为什么英美现代派和欧陆先锋派都批判西方资本主义,而前者立场容易保守反动,后者取向则左倾而革命?许多类似问题其实在今天的西方文化政治光谱上仍然历历在列,并未远去。盖伊只能点到为止,将苏联也扔到装着纳粹德国、法西斯意大利的同一个大筐里(第八章)。到了全书的结尾,他所讲述的现代主义已合上了文化史的一页。从十九世纪中叶到二十世纪六十年代,这一次没有意外的分期叙事,安稳于既定的主流历史思维,固化为不具能动性的知识。

马歇尔·伯曼:《一切坚固的东西都烟消云散了:现代性体验》

这里,我们不妨把盖伊的专著和其他现代主义论述略作比较。马歇尔·伯曼同样以纽约为自己的写作基点,他的《一切坚固的东西都烟消云散了:现代性体验》(英文初版1982年,中译本2003年)同样纵论一百年间的“现代性体验”。但如果说,盖伊满足于现代主义固化为新的“审慎趣味”并成为“新新人类”们的大学功课,那么伯曼的落脚点则是呼唤先锋文艺恢复十九世纪的辩证能量,克服二十世纪的扁平商品化,重新成为社会变革的动力场。伯曼上世纪的激情不仅是文化抱负,更是政治欲望。而在盖伊总结现代主义的今天,对更具批判力的新现代主义的期待,作为一种文化政治已经式微。盖伊直言自己是历史学家而不是算命先生,不准备展望未来,而只保持谨慎乐观(387页)。但当他说现代主义可能“死而复生”(第九章)时,“死”已经是毋庸讳言的结论,显然他觉得落幕未尝不是大团圆结局:“从往昔一路走来”,现代主义已经够长命、够好命了(389页)。

詹明信:The Modernist Papers

另一方面,马克思主义文化批评家弗雷德里克·詹明信对现代主义的“历史化”也和盖伊的“历史化”大异其趣。如果说盖伊表面上回避“大叙事”,却又以资产阶级作为不可置疑的历史主角的话,那么詹明信则勇于探求“总体性”并由此对现代文化做全面诊断。在詹明信看来,一切现代性都是同一个现代性的代名词,那就是资本主义。现代主义产生于资本主义现代化开始强力推进但又尚未完成的历史冲突过程中。今天现代主义渐次隐退,并非因为创新能量已经耗尽,而是在发达资本主义世界,现代化进程已然完成,原有保守和革命的各类冲突不再构成核心的历史体验。于是现代主义失去土壤,晚期资本主义进入享受一切先锋派既有成果的后现代主义和超稳定结构。如何跳出这一结构,跳出已知的历史叙事套路,重新体认过往现代主义的文化政治能量,是对任何后来者的挑战。

古根海姆博物馆新馆

纽约的古根海姆博物馆

因此,现代主义的身世故事不仅仅需要绘声绘色的“再讲一遍”,而是有待“再政治化”和“再历史化”。盖伊的终点或许只应是我们反思现代主义的一个起点。他以他所钟爱的古根海姆博物馆新馆(西班牙毕尔巴鄂,1997年落成)作为全书的尾声,显然在个人情怀之外也似有深意。这样一处带有弗兰克·盖里鲜明风格的建筑姗姗来迟,象征了现代主义的修成正果、回光返照还是“死而复生”?这样一座美术馆,是现代主义艺术的神庙、纪念碑还是坟墓?而我的思路则回到了盖伊写作的地点,也就是他所谓的现代主义的最后都城:纽约。纽约的古根海姆博物馆同样是前卫建筑(设计者是“美国最伟大建筑师”弗兰克·赖特)。馆内螺旋上升的过道展厅是否就代表了现代主义由叛逆而归化的进程?从古根海姆博物馆往南望去,是大都会博物馆;然后是曼哈顿上城富人区——那里的住户可能会在现代主义作品拍卖会上出手;然后是中城商务区和混迹其中的现代艺术博物馆(MOMA);然后是格林威治村——那里曾蜗居着不少贫穷的文艺青年,而后来却因为新富的涌入房价高企到令人咋舌;然后是数不清的时尚名品店——它们的“新”和现代主义艺术的关系很难说清;最后,是华尔街。在曼哈顿岛的一侧,哈德逊河也是由北而南,汇入大西洋,波澜不惊。或者说,资本的涛声依旧,资本的涛声长新。难道这真的是一切的终点?在历史的新旧涛声中,辨听出现代主义内在于资本主义而又不同于资本的那一份源流和逆涌,仍是一份未完成的工作。

2017年11月,马萨诸塞州炼狱溪畔

王璞

布兰代斯大学助理教授

出版有诗集《宝塔及其他》

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(shrb.thepaper.cn)。