撰文/罗杰·克劳利

翻译/卷耳

2016年,对于难民来说是另一个可怕的年头。在世界各地,人们流离失所的影像占据了电视屏幕和报纸:叙利亚被轰炸的城市,临时的帐篷安置点,超载的船只,排起长长的队伍的、等待穿越边界的人群。在欧洲和北美,移民仍然是本国政治中极为重要的因素。这一因素已助力唐纳德·特朗普入主白宫:因为他夸下海口,要建造一堵墙,将墨西哥人阻隔在外。这一因素也在英国投票脱离欧盟时发挥了重要作用,并鼓励了丹麦和瑞典这样自由主义的国家中的极右党派。人们担心来自其他文化的大量人口涌入,会破坏社会的稳定或求索高额的经济支持;而ISIS恐怖分子也可能加入边防排起的长队,混进西欧,这种可能无疑加剧了人们的恐惧。

全球范围内的难民,数目巨大。 截至2015年底,全世界有六千五百万人被迫流离失所,或在本国流离,或亡命国外。全球每二百名儿童中,就有一个是难民。去年,有十万名无人陪伴的儿童在本国以外的地方申请庇护。最近的流离失所者大多来自三个令人不安的地方:阿富汗,叙利亚和索马里。迄今为止肯接受他们的国家,并不是世界上最富有的国家,而是这些国家附近那些所谓的发展中国家。它们肩负了沉重的负担。土耳其接纳了三百万人,而本国人口非常少的黎巴嫩和约旦,则分别接收了一百五十万和二百七十万人。现在,约旦人口中的五分之一,是来自别国的难民:主要来源是叙利亚,仅2016年,就有五百万人逃离被轰炸的城市。

▲

约旦的难民营

回顾2016年,我想起另一次中东地区的大规模人口迁移:距离那次大移民的开始,正好是一百年的时间。那次人口迁移,是第一次世界大战期间奥斯曼帝国缓慢崩溃造成的。那个从巴尔干到尼罗河,从波斯边界到摩洛哥的帝国,七百年来一直有着多文化和多民族的传统。希腊人、亚美尼亚人、斯拉夫人、阿拉伯人和土耳其人,基督徒、犹太人和穆斯林人,基本都和睦相处。所有人都是苏丹的臣民,信仰的自由得到保障。社会稳定,是奥斯曼帝国长寿的原因之一。

其中许多人都在这些土地上有着悠久的历史。公元前800年左右,希腊人定居在现代土耳其所在的地中海沿岸,并进入黑海。他们最初只是来贸易,后来定居在海边的安置点。在近3000年的时间里,他们生活在这里,成为商人、水手、农民、中间商、手工匠、制造商和银行家。在土耳其,他们的城镇、寺庙、教堂和港口留下的遗迹,形成了地中海世界最美丽最动人的历史遗存。在如今的格鲁吉亚、保加利亚、罗马尼亚、乌克兰、俄罗斯和土耳其,希腊人服务于拜占庭皇帝、奥斯曼帝国的苏丹和俄罗斯沙皇。人数最多的是所谓的黑海希腊人,他们居住在土耳其的山区和黑海沿岸。同样地,在帝国的希腊语地区,如塞浦路斯群岛和克里特岛,以及在希腊本土,也有许多说土耳其语的穆斯林。土耳其共和国创始人凯末尔凯末尔·阿塔图尔克(Kemal Ataturk),就在希腊北部的塞萨洛尼基(Thessaloniki)出生并长大。许多希腊人和土耳其人都会说对方的语言。

▲

希腊城市以弗所(Epheseus),坐落于土耳其海岸,是古代世界的奇迹之一

随着民族国家思想的发展,所有这一切在十九世纪二十世纪初开始解体。希腊在十九世纪二十年代进行了独立战争,脱离了奥斯曼帝国。接着,民族主义精神传播到巴尔干地区。保加利亚人想要一个独立的、基督教的保加利亚。塞尔维亚人想要自己的塞尔维亚。在此过程中,人们也开始用不同的眼光看待信仰其他宗教的人:基督徒对作苏丹的忠实臣民更持怀疑态度。最后,随着第一次世界大战和奥斯曼帝国的崩溃,几个世纪以来将不同信仰的邻邦联结在一起的纽带断裂了。亚美尼亚和黑海希腊人被怀疑支持基督教俄罗斯。于是,大约在1915年左右,驱逐出境和种族清洗开始了。多达一百五十万亚美尼亚基督徒在屠杀和死亡行军中死亡,而这场灾难至今仍是人们激烈争论的对象。土耳其政客激烈地否认了死亡人数,也否认奥斯曼帝国政府犯下了组织种族灭绝的罪行;这个话题,在该国几乎是无法讨论的。

关于土耳其希腊人的命运,记载则要少得多。他们被强制驱逐出生活了三千年的家园。他们的村庄被清空。他们的修道院和教堂,或被遗弃,或被摧毁。当时下达的命令是:“只拿你能带走的东西”。他们最后一次离开了自己的村庄。在1915年至1923年间,他们的世界坍塌了。在这个过程中,被杀或因饥饿死亡的人数,可能达到七十五万人,具体数字未知。

▲

强制驱逐黑海希腊人的情景

最后一幕发生在第一次世界大战结束、奥斯曼帝国战败之后。希腊政府在英国的鼓励下,作出了一个灾难性的决定;他们入侵了土耳其,旨在重建一个拜占庭的希腊家园。希腊-土耳其战争从1919延续到1922年,以希腊人的完败告终,击败他们的是由凯末尔·阿塔图尔克新成立的土耳其军队。希腊人被赶回大海。 最后的战斗发生在国际大都会港口城市士麦那(Smyrna,今伊兹米尔 Izmir),在那里,大量希腊人和亚美尼亚人被屠杀或驱赶到水中淹死。 该城被放火焚毁。这是一个象征性的死亡时刻,几个世纪以来奥斯曼帝国保持的多元文化世界,至此结束。希腊人则简单地将这些事件称为灾难。

▲

1922年,士麦那的毁灭

在这之后,希腊人和土耳其人显然再不能共同生活了。1923年,在国际联盟组织下,双方进行了正式的人口交换,根据宗教和种族划分了民族。近二百万人——来自黑海和地中海沿岸的一百三十万希腊基督徒,以及来自希腊本土和克里特岛的、约四十万土耳其穆斯林,被强制性地连根拔起,遣返其民族国家。1906年,居住在现今土耳其的人口中,有近百分之二十的非穆斯林人;到1927年,这个数字已不到百分之三。从土耳其、希腊和克里特岛,两边的人们都从他们居住了几个世纪甚至几千年的地方驱除,回到他们中大多数人从未到过的本族的国家。两边的人们都留下了流动的口头报告,记录着他们的离去与失落,一如现在正在发生的事情:最后回顾,路上最后的转弯,逃亡中的痛苦和死亡,对一个地方消亡的痛心。

在黑海沿岸的山村,黑海希腊人埋葬了圣像、宗教手稿和无法携带的贵重物品,把家门钥匙放在口袋里。“黑暗日子到来了”,Miltiadis Tsalouchidis回忆道。他是六岁时离开自己村庄的。 “当时是冬天,下着雪。我们跟妇女和孩子一起,走上了这条漂泊之路。我们留下了自己的产业……以为我们有一天还会回来……我们的孩子在我们怀里死去,我的心中充满了泪水。”在希腊北部,类似的驱逐穆斯林的行动也正在进行。双方关于离开的故事,都充满苦难、抢劫和谋杀,穿插着遗憾的回忆和眼看他们离开的人们的小小善意。 “我记得他们离开的那天,”一位希腊妇女如此记录她的土耳其穆斯林邻居,“有些人亲吻了土地,有些人则用碗装起泥土带走。他们是体面人;他们的男人曾参加我们的葬礼,我们还会在彼此的节日中交换食物。他们离开我们时哭了起来。”

抵达往往像离开一样苦涩。说土耳其语的希腊人和说希腊语的土耳其人,只是新的家园中的陌客;他们的习俗,他们的宗教行为,他们的舞蹈和母语的方言,与当地人格格不入。他们往往不受欢迎。“在特拉比松(Trebizond,临黑海),我们曾像国王一样生活,”一个希腊女子回忆道。“在希腊?他们对待我们像对土耳其人,穆斯林人。”

▲

1923年,雅典的希腊难民安置点

在他们的叙述中,怀旧与痛苦交织在一起。 “在每一段痛苦经历中”,一个男人回忆说,“一直支撑我的都是对我长大之处的回忆:那些树木,坚固的石头房子和馨香的空气。”在世界各地,黑海希腊人保持着他们的文化活力,也保存着他们的悲伤。他们将5月19日定为黑海希腊人种族灭绝纪念日。也仍有还记得他们土耳其语的希腊家庭,和希望有机会讲克里特岛希腊方言的、年迈的土耳其妇女。

最近,人们为通向共同的过去建起了小小的、个人的桥梁。我一位希腊朋友的母亲在士麦那长大,讲希腊语和土耳其语两种语言。她的家族一直很富有。他们逃离被焚烧的士麦那时,几乎没有带任何东西。很多年后,她回去寻找当时的房子;发现它时不禁泪流满面。房子现在的主人,一位土耳其女士,出来看看发生了什么事,于是便邀请她进来。他们一起喝了咖啡,友好地聊了很久。这是人们共享人性的时刻。

另一名希腊人尼古拉迪斯(Kokkos Nikolaidis),全家在人口交换之前都住在土耳其。在母亲去世之前,他许诺,一定要回到土耳其,找到他们从前的房子——母亲曾生动地向他描述这所房子。当他来到这里时,一切都没有改变。他手中的门钥匙,仍然能打开门锁。现任房主开始并不信任他,但当他说起土耳其语时,紧张的气氛化解了。“他们跟我们一样!”房子的女主人惊讶地说。“我们呆了四个小时。密度特别大的四个小时。”尼古拉迪斯回忆说。当他准备离开时,女主人突然冲出来 。“她剪下一朵小花,说:“带回家送给你母亲。”我告诉她,我母亲四年前就去世了。她接着说:“那就替我把它放在她墓上”。

没有进行人口交换的地方是塞浦路斯岛。两族人民在英国统治下继续共处。当英国人离开时,两个民族社区之间的紧张局势缓慢上升。1974年,面对希腊占领的威胁,土耳其军队登陆,以保护岛上的少数民族。如今,塞浦路斯岛上有一道栅栏,隔开了两族人口。迄今为止,所有解决塞浦路斯问题的努力都失败了。

这些历史的遗产往往非常苦痛,尽管如此,希腊人和土耳其人仍有很多共同点——食物,音乐,被民族主义的兴起打断的、共同联系的回忆。两国的景观中,也都有大量古迹和宗教建筑,不断提醒着他们的过去。

▲

过去的遗迹——被遗弃的希腊人的苏美拉(Sumela)修道院,坐落于土耳其黑海地区山中;

▲

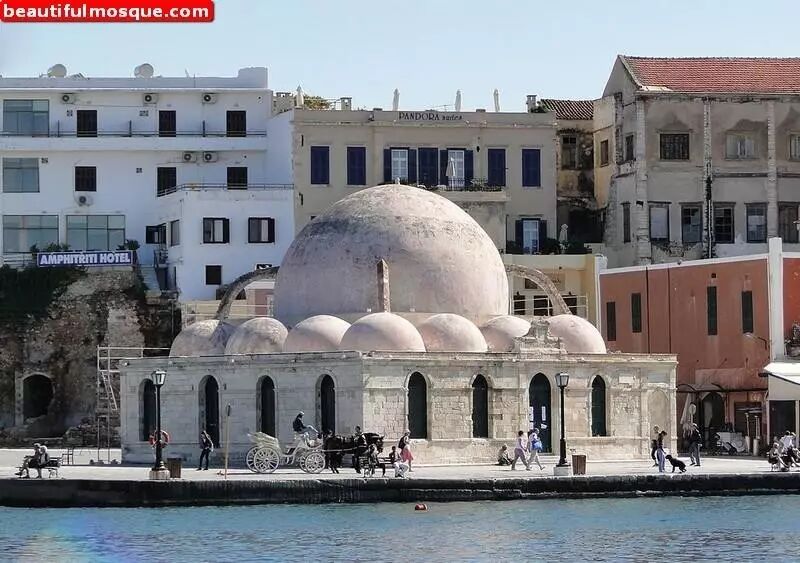

土耳其清真寺,位于希腊克里特岛的哈尼亚(Chania)港

·END·

大家

∣

思想流经之地

微信ID:ipress

洞见 · 价值 · 美感

※本微信号内容均为腾讯《大家》独家稿件,未经授权转载将追究法律责任,版权合作请联系

[email protected]