摘要:中国共青团作为党联系青年的桥梁和纽带,其作用的发挥在很大程度上依赖于其自身组织力的实现。共青团组织力的变迁一直被内嵌在国家发展的宏观进程中,随着我国现代化程度的提升和青年群体特点、需求的变化而发生了本质性变迁。在社会现代化的理论体系中,共青团组织力的现代化进程(从1949年至今)可以大致划分为前现代化、初步现代化、深度现代化和后现代化等四个阶段。现代化历程是导致当前共青团工作面临挑战的重要客观因素,需要团组织从权威形象、工作思维、活动方式等角度加快自身改革步伐,实现共青团工作的新发展。

关键词:中国共青团;现代化;组织力;变迁趋势

在中国共产党领导下,中国共青团作为党联系青年的桥梁和纽带,在组织青年、引导青年、服务青年方面发挥至关重要的作用[1]。共青团组织作用的发挥在很大程度上依赖于其自身组织力的实现,即组织者与追随者进行良好相互作用而迸发出的一种号召力与凝聚力[2]。2019年2月,共青团中央印发了《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的意见》,要求基层团组织要“面对青年成长发展的新期盼新需求”,推进团的改革创新来提升组织力。青年是最活跃、最具变化的群体,青年的成长与时代的发展联系最为紧密,不同时代的青年有着不同的特点。从中华人民共和国成立到现在的70余年里,共青团组织力的变迁一直被内嵌在国家发展的宏观进程中,共青团引领、组织青年的社会环境、时代任务、具体形式等也随着我国现代化程度的提升和青年群体特点、需求的变化而发生了本质性变迁。研究梳理共青团组织力的变迁趋势与现实困境,在丰富党的群团工作理论,加强共青团基层工作效果的同时,也在一定程度上尝试回答人们关于今天共青团在青年群体中存在感不强的困惑。

“现代化”是我们日常最熟悉也最陌生的词语,学术界对“现代化”的定义也莫衷一是。德国学者马克斯·韦伯是对东亚国家现代化研究较为系统和颇具影响力的权威专家。在韦伯的理论体系中,现代化在很大程度上就等同于理性化。理性化与人类社会的断裂式转型有着密不可分的关系[3]。西方社会在经历了文艺复兴、宗教改革和启蒙运动之后进入了以工业文明为代表的现代社会,现代社会在诸多方面与之前的传统社会有着本质的不同:富有理性的人本精神代替了原有的神本主义,世俗的现实生活取代了宗教的神秘生活,家庭生活的温情脉脉与田园牧歌被快节奏的工业生产与严格的制度规划所取代,这些可以简单概括为“现代化”“理性化”和“祛除魅惑”的过程。

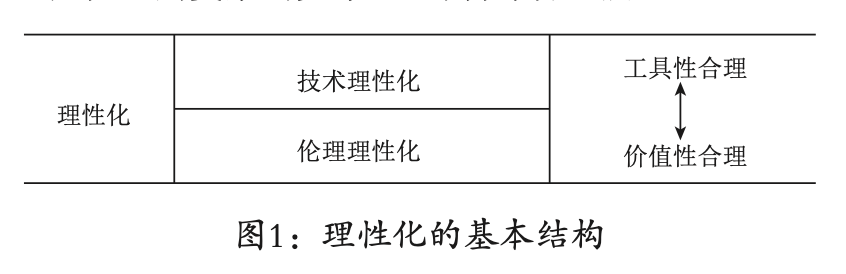

韦伯在不同时期的不同著作中对“理性化”赋予了许多不同的内涵,但是从整体来看与本文相关的主要有两个方面:一是“理念层面”的现代化(伦理理性化),即祛除原始宗教、神秘力量的迷信与盲从,在人内心引发的思想层面的系统化;二是“技术层面”的现代化(技术理性化),指用一种通过精密计算来支配事物的能力与过程,如科技、生产等领域的信息化、工业化等。“理性化”的两个方面含义与韦伯的“工具合理性”是相一致的。苏国勋研究认为,所谓的工具合理性行为(目的-工具合理性行动),是指能够计算和预测后果为条件来实现目的的行动[4]。以工具合理性为表现形式的“理性化”,在伦理上崇尚价值中立,排除价值判断,在处事风格上则注重考虑手段对于目标达成的可行性,主张从行为的后果与责任出发来看待问题,对不计后果的激情、信仰、理想所激发出来的行为持反对态度。工具合理性通过理性计算的手段达到预期的目标,从功能与效率的角度来讲是符合人们思维的常态的,但是也必然会造成对人类情感、信念和精神价值的漠视与贬义,助长了以结果为导向的功利主义的蔓延。在韦伯的研究结论中,今天人类社会的所有成就都可以看作是“理性化”“现代化”进程的产物:正是在工具合理性的行为方式和思维方式的支配下,才会产生出经过逻辑证明的数学和通过理性实验的实证自然科学,才会产生出具有合理性的法律与制度。而现代人类生活的本质特征就是一切行动以工具合理性为取向[5]。

虽然说“工具合理性”是现代社会“理性化”的主要表现形式与取向,但是工具“理性化”的动力却是肇始于传统社会的“价值合理性”,两者的内在联系才最终开启了社会理性化与现代化的进程。

“价值合理性”与“工具合理性”在本质上截然不同,甚至可以说二者是相互排斥的。“价值合理性”的表现就是“价值合理性行为”,该行为是指主观相信行动具有无条件的、不计成本,不顾后果如何、条件怎样都要完成的行动。价值合理性行为,看重的是行动本身是否符合绝对的信仰与价值,至于行动可能会产生的后果则全然不予以考虑。在韦伯看来,这种行为方式是人类进入近现代社会以前的社会所具有的特征与取向[6]。价值合理性行为,不经过理智的精确计算,很大程度上与迷信、巫术相关,忠诚于虚无缥缈的信仰与激情,然而它之所以还是合理的原因就在于行动者认定行动本身符合自己信仰或者认定的理念,行动一经产生便被及时地赋予了一定的价值与意义,被纳入了行动者认定的价值或者信仰体系。

需要指出的是,严格意义上讲“价值合理性”不属于理性化的概念范畴,因为理性化对应着工具性合理,但是“工具性合理”与“价值性合理”本质上是截然对立的,因此价值合理性虽然与理性化有联系但是不属于理性化的基本概念。但这也并不意味着在同一时期二者不可以同时出现。恰恰相反,

“价值性合理”却是理性化的动力源,二者是同一事物的不同层面,它们同时存在于人类社会之中,只不过在不同的历史时期二者的主导地位有差异,二者在互动中促进了人类社会的理性化,产生和塑造一个新的社会或组织。例如,前面所说近代欧洲社会的工具合理性肇始于价值合理性,其发生学的原因在于:除去其他的经济等相关因素,理性的社会组织总要与一种社会精神气质发生因果联系;就资本主义塑造的现代西方社会而言,其重要的推动力在于卡尔文宗教改革所提倡的入世禁欲教义精神(即新教伦理)。在宗教的感召下,这种伦理精神引发了“价值合理性行为”,在宗教的感召下,人们尊崇新的价值与信仰,对原有的价值与行为进行破除。之后新教的教义逐渐被教会成员进行“理性化”处理,使之成为世俗化、常规化的伦理体系。随着宗教教义的理性化程度不断提高,它指导人们按照工具合理性的标准去行事的作用就不断加强,如此这般,“价值性合理”成功完成了对“工具性合理”的推动与转变,塑造了今天理性的现代社会。这就是韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中所要展示的最为基本却极为经典的“理性化理论”的基本观点。理性化之间复杂的关系可以简化为图1所示。

人们对工具理性高度的依赖,逐渐转变为对科技的依赖,这是人类社会现代化进程发展的最高阶段。然而,科学技术所带来的风险和副作用是不能完全预见和计算的,现代社会的人为制造风险替代了工业社会的传统风险,人类社会也因此步入了后现代的“风险社会”[7][8]。在风险社会中,专家、专业知识、更加精细的职业分工,既构成社会的关键特征,也成为风险社会运行的基石。在后现代化的风险社会中,“普通大众对抽象知识体系、专家、专业人士的信任,源于自己对抽象知识体系的‘无知’以及抽象知识体系的权威性。人们对抽象体系的‘无知’产生对其信任的需要,而抽象体系的权威性则是信任的基础”[9]。因此,在一定程度上讲,人们对专业知识的信任和权威认同,构成了现代社会、知识时代对民众的号召力与引领力的关键。

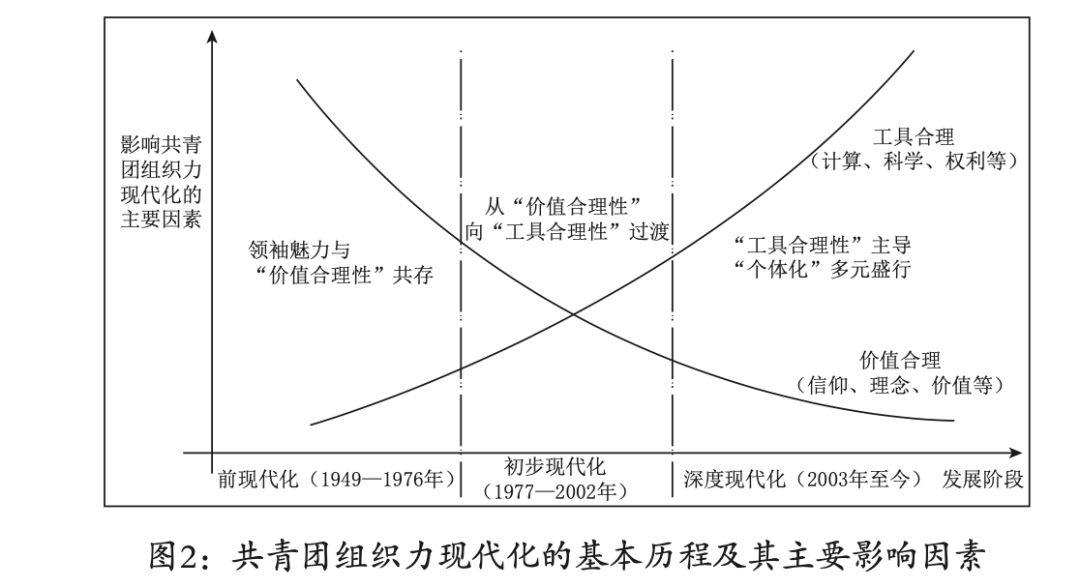

从传统社会的“价值合理性”到现代社会的“工具合理性”转变,不仅开启了现代化和社会理性化的进程,也对社会发展和政党管理方式起到了根本性变革的作用。在现代化理论体系中,共青团的组织力从1949年至今的现代化进程可以大致划分为四个阶段(见图2)。

1.前现代化(1949—1976年):领袖魅力与“价值合理性”共存

在该时期,共青团(新民主主义青年团)借助社会制度和组织运行的巨大惯性,依然延续了革命战争时期的工作理论和方式方法。特别是受以毛泽东同志为核心的领导集体在全党和全国人民中具有的独特个人魅力影响,在一定程度上,团是依托当时特殊的党团关系,借助党的政治影响和承担国家部分的行政职能,进而在青年群体中具有很大的影响力和号召力。共青团在当时开展的很多活动都具有典型的政治色彩,极具政治意味。例如,参与土地改革、抗美援朝参军入伍、上山下乡、青年突击队、学习雷锋等共青团标志性活动,在很大程度上都离不开“毛主席指示”和领袖个人声望、魅力的感召。

可以说,共青团在建设时期处于“价值合理性”主导和领袖个人魅力影响为主的前现代化阶段,青年群体在团组织的活动中也展现出特有的热情、信仰、理想,没有体现工具合理性的特征。在这种社会环境中,共青团独特的政治属性成为其引领青年、凝聚青年的巨大动力,与党和政府同质性的组织行为模式也为社会所接受和认可。

2.初步现代化(1977—2002年):从“价值合理性”向“工具合理性”过渡

现代化“工具性合理”在人类社会政治组织与经济管理中体现为反对个人崇拜,依据法律制度建立的“法理型管理”,科层制度是典型模式。在社会管理方面,1976年粉碎“四人帮”、结束

“文革”动乱,打破了我国在20世纪60年代以来形成的领袖个人崇拜,中国社会管理走出了“个人魅力”模式,步入“法理型管理”,党和国家的权力运行逐步明晰、规范。共青团在国家权力体系中的作用也更加明确,作为党领导的群众组织存在,突出政治性,不再承担具体的国家行政职能。

在社会思想方面,1978年开启的改革开放,加快了西方现代理性主义在国内的传播,正式开启了中国民众思想的现代化。20世纪80、90年代,中国社会整体处于“价值合理性”和“工具合理性”的平衡过渡阶段。一方面,由于社会制度、环境运行的惯性,80年代的中国青年整体依然维持着理想主义的诸多特征。另一方面,由于党政分开原则的落实,共青团的政治功能出现一定程度的弱化,团对青年的政治影响力开始降低;加之市场经济制度改革的深入推进,人们普遍开始将“工具性合理行为”(目的—手段)作为一种日常工作生活的方式,为心中的理想、信仰而不计成本的思想被青年人质疑。这种精于算计,手段服务目的的“工具性合理”理念开始被人们普遍接受。

受上述影响,共青团在此阶段开展的活动也不再追求纯粹的政治性,转而开始围绕经济建设和社会工作进行。如,争当新长征突击手、青年小发明大赛、“五讲四美三热爱”、大学生社会实践活动等,这些经典活动的政治色彩逐渐减弱,而生活性、工具合理性的特征日渐突出。

3.深度现代化(2003年至今):“工具合理性”理念主导,“个体化”多元特征盛行

学界普遍认为,社会成员的个体化是社会现代化的必然结果。特别是现代社会带来的社会结构性变革,“社会阶级、核心家庭等传统的关系纽带和社会影响形式对个体的支撑作用下降,转而成为个体与社会之间关联的次级性背景,而推进个体化及其生活方式加速的劳动力市场以及环绕的教育、流动与竞争在某种隐蔽而深刻的意义上成为个体生活世界的强势构成”[10]。这种“个体化”实际上主要指“去传统化”或者说“去集体化”,是社会成员在新的社会性条件下的非线性的范畴转型,是人类社会发展的必然趋势,“为自己而活”“选择和个体的高度分化是当代个体的特征。”

我国在2002年加入WTO后,以前所未有的广度和深度融入世界贸易体系,也在客观上将中国社会送入深度现代化阶段。在经济发展和“工具合理性”理念的持续深入的影响下,人们的自我意识充分觉醒,人民群众的发展需求和目标愈加丰富多样,社会也在实质上步入了“个体化”阶段。

广大青年对共青团社会服务的需求,也开始出现,多元化、专业化、社会化开始成为共青团凸显其社会价值的重要表征。在现代化社会中成长的青年群体,对自己的需求更加明确,也似乎更加习惯于从“目标—手段”的“工具合理性”思维来分析问题。该理念在促进人类科学发展的同时,也让原来激情、信仰、理想的“价值合理性”理念在今天这个时代日渐式微,导致“功利主义”在一定规模的青年中流行。另外,“工具合理性”理念发展促使青年群体开始按照兴趣、需求进行联系重组,也让青年人表现出更加独立的“原子化存在”和个性为纽带的“俱乐部形式”(如鞋圈、饭圈等)。

因此,在现阶段,共青团面临着如何将自身功能和青年群体多样化、专业化和社会化的需求进行“精准匹配”的问题。我们今天开展的很多活动,如青年志愿者行动、青年文明号、“三下乡”“返家乡”社会实践活动、挑战杯、创青春等活动,虽然已经表现出一定的目标群体指向,但是在很多形式和具体细节上,依然采用“搞运动”的思维进行开展,存在较大的匹配精准度误差。

4.后现代化(未来20年):知识化、专业化将成为共青团组织力和权威的重要来源

社会科学技术的不断创新及人们活动对科技的依赖,是人类社会现代化进程发展的最高阶段。然而,科学技术所带来的风险和副作用也不能完全预见和计算,现代社会的人为制造风险替代了工业社会的传统风险,人类社会也因此步入了后现代的“风险社会”。

抽象概念成为后现代风险社会的重要基石,专业化的专家知识及其后果的结合,解释了为什么反事实思维以及风险概念的中心地位在现代性的情况下如此重要[11]。这种知识化和专业化的抽象知识体系也在一定程度上既解构了传统概念也重新界定了新概念,重塑了人们的观念和认知习惯。在现实中则实现了知识与权力的“共谋”,完成了从知识权力到权力知识的转换[12]。所以,在依靠科学知识、众多精细职业的现代社会中,专家和精通某项技能的专业(职业)人员越来越具有号召力和影响力。例如,在新冠肺炎疫情应对、航天科技攻关、企业生产和管理等众多方面,人们更愿意信任成就业绩突出的专业人员。在追求量化、科学的今天,共青团的先进性主要体现在专业性和科学性上,要通过知识权威而非单纯的政治权威来影响青年,满足青年具体的发展需求。

可以预见,在今后及未来一段时间内,逐步淡去国家行政权力、权威色彩的共青团,其在青年群体中的权威性和影响力,主要来依靠共青团对某些领域的专业化,以及在此基础上给予青年群体的获得感。共青团由知识权威延伸而来的专业性、社会化将成为决定共青团“存在感”的重要因素。

社会现代化进程从根本上重塑了共青团在国家政治权力中的地位作用、改变了共青团满足青年发展需求的能力度。通过对共青团组织力的现代化变革历程和影响因素的分析,我们可以从理论上深刻理解时代大变革给共青团工作带来的诸多挑战。

困境一:现代化导致的共青团印象偏差,直接瓦解了共青团在社会和青年群体中旧有的权威形象

从宏观上看,当前我国正处于社会转型的关键期,新旧思想观念的摩擦与冲突剧烈。在这一思想转型的大局势下,由于改革开放前存在的旧秩序、旧规范、旧信仰早已逐渐瓦解,但多元社会中的新秩序、新规范、新认同尚未真正形成,所以形成了一道无法逾越的理想信念真空地带。此外,我国社会内部根深蒂固的官本位、人情大于法治等传统价值取向与现代性制度理念间的价值冲突成了我国特有社会结构性风险痼疾的思想根源和巨大困境。

在这一大背景下,共青团已经很少行使国家权力,在人们心中的旧形象早已改变。但是,共青团的部分干部,在日常工作和宣传中依然存在“机关化”“行政化”“官僚化”问题。总感觉自己是青年人的“领导”,常用“命令”“通知”来开展活动;开展青年工作时,习惯生搬硬套党的政治话语体系,抵触青年人的表达方式,似乎觉得采用了青年人的语言就是犯了“娱乐化”的毛病,失去了“政治机关”的严肃性。然而,在部分青年群体中,特别是已经产生“政治冷漠”的一些青年群体里,他们既没有体验到共青团提供的涉及切身利益的国家政务服务,也没有感受到满足自己生活小事的活动。最终形成了共青团高估自我在青年群体中存在价值,而青年瞧不上共青团政治地位和社会功能的共青团印象偏差和团的地位功能的认知困境。

这提醒我们,要在站稳政治立场的基础上,甩掉共青团曾经的“政治权威”包袱,重塑团在新时代青年群体中的亲民形象。团组织不能将自身定位为国家机关,团的干部更不能把自己视为“职业官僚”。

困境二:互动性强、个性化浓、参与性高的社会化组织运行模式更为青年群体接受,这与当前共青团的“行政命令式”工作模式形成冲突

现代化社会带来的多元化发展,一方面,给予了社会成员个体化发展的可能,青年人也在社会现代化的进程中更加重视个人价值实现;另一方面,也造成了社会发展的原子化,人际关系的割裂和冷漠,人们之间的互动沟通和共识凝聚更加困难,青年人也更渴望表达沟通,获得别人回应。相较于传统的责任呼唤、宏大叙事和政治动员式的“一本正经”的严肃宣传和组织方式,现代化社会中的青年人比较喜欢互动性强、个性化浓、参与性高的社会化组织运行。这是现代化社会工具性合理对个体思维和行动模式影响的必然结果。

用互动性强、个性化浓、参与性高的社会化组织运行模式来动员青年、讲述政治故事,已经成为美国等西方国家常用的青年工作模式。以美国严肃的义务征兵为例。20世纪70年代,美军借助美苏争霸的冷战氛围,打着“责任”“使命”的旗号征兵,在青年群体中产生了巨大共鸣。而到了20世纪80—90年代,由于美国经济发展,青年人的就业选择增加,特别是冷战宣传的冲突并没有在现实中出现,所以“责任”的号召失去了原有的吸引力。美军虽然发起了一场鼓励年轻人去“成就你能成就的一切”的活动,试图把当兵这件事包装成一次“冒险”,而不是一种“责任”,同时也向年轻人承诺高额资助和奖学金,但依然收效甚微。直到2002年,美军退休上将凯西·瓦登斯基设计的《美国陆军》游戏一经推出,美国青年的征兵工作就被永远地改变。美国国防部利用计算机游戏—《美国陆军》,为青年人提供了一种虚拟的陆军生活体验,实现了青年人与美国军方的实时互动。《美国陆军》也因此成了迄今为止军事史上最有成效的征兵项目之一[13]。

这提醒我们,共青团要向“感受性”群团组织转型,形成以青年为主体,与青年平等互动、感同身受的“共青团-青年”共同体。感受性群团组织具体体现为以下几个特点。一是感受性群团组织与群众间的关系体现为“主体-主体”式关系,共青团将青年群众视为地位平等的主体,尊重青年群众的主体性,重视与群众的交流和互动,以群众的利益最大化为活动目标;二是感受性组织“感受”的核心在于对青年群众真实意愿的切身感受,即感受性组织以共青团和青年之间的共同感受为其共同体自我建构的基础;三是感受性群团组织的共同感受来源于团干部和青年间亲身接触所产生的共同经历。