网络暴力这个词相信人人都能理解,如何来阐释它,学术界不同的声音。从是否把网络这个虚拟空间里的社会等同于现实社会出发,有两种主流的观点:

这一观点的预设前提是“网络空间”的虚拟性,这种观点指出由基于各种信息技术产生的网络空间是一种与现实社会不同的“虚拟社会”(virtual society),是一个非实体化和无形化的公共场域,而“网络暴力”就是网民在其间针对某一对象的道德审判。

例如,有学者认为,所谓“暴力”,是指通过力量上的优势地位,一种强制性侵入的方式,来干涉和控制他人的行为。而“网络暴力”突出表现在通过舆论的“集结”优势达到强制性干涉他人的目的,其基本工具是洛克所谓的“名誉之法”(或叫意见之法),实质是一种道德约束。

这种观点把“网络空间”看作“现实社会”的延伸,只不过它是一种通过虚拟技术进行信息交流和传播的新型媒介而已。因此,“网络暴力”是部分网民在行使言论自由权利时,因忽视本身责任所致,本质上是一种网络表达自由的异化。

据此,有学者将“网络暴力”作如下界定:一定规模的有组织或者临时组合的网民,在“道德、正义”等“正当性”的支撑下,利用网络平台向特定对象发起的群体性的、非理性的、大规模的、持续性的舆论攻击,以造成对被攻击对象人身、名誉、财产等权益损害的行为。网络暴力本质是一种亚文化现象,在社会和网络两方面的共同影响下产生,有以下两方面的原因:

贝克曾指出:“当代中国社会因巨大的变迁正步入风险社会,甚至将可能进入高风险社会。”而网络暴力频发,一定程度上也正是我国现实矛盾多元化的侧写,这也是为什么网络暴力的矛头频频指向公众人物或者政府官员等。

开放和发展带来多元的价值体系。新媒体时代下,粉丝经济过度狂热,催生了对公众人物个人隐私的极度窥探。利益至上,互联网时代,某些媒体人的价值取向从客观公正偏离为猎奇或者博人眼球,有失公正的报道和别有用心的价值引导无疑为网络暴力煽风点火。

互联网技术飞速发展,相应的社会治理措施却拭待完善。加强互联网主体的责任监督,建立完善的网络暴力相关立法,互联网法治建设任重道远。

万物互联,开放的互联网平台拉进了信息主体的距离,也让更多元的信息变得唾手可得。而互联网交互的匿名性又给失范行为创造了天然的避风港口。

海量的数据是大数据时代的典型特征,数据的不可量化,使得为数据“把关”变成了一项艰巨的挑战。

点一点手机,就能转发或者评论一条信息。便捷、及时的传播技术让信息交互门槛降低,也让信息的流转和扩散变得容易,不当后果常以我们不可控的态势发展。

网民结构年轻化是网络暴力的一大诱因。年轻的群体,社会辨识和自我控制能力相对较低,更有可能为偏向性报道或别有用心的势力所影响。除此之外,泛道德化情绪也更可能在年轻的群体中衍生,更可能出现通过道德绑架他人自由的情形。

目前,我国常发的网络暴力形式主要为:言语攻击、形象恶搞、隐私披露等。在民事领域常可能涉及对他人肖像权、名誉权、隐私权、荣誉权等人格权的侵害。

权利受到侵害的自然人、法人和非法人组织

权利受到侵害的已经去世的自然人的近亲属

被删除屏蔽断开链接的网络用户

《中华人民共和国侵权责任法》(以下简称:《侵权责任法》)第三条规定:

在网络暴力事件中,权利受到侵害的自然人、法人和非法人组织可以向相关责任人请求承担侵权责任。

被侵权人死亡的,其近亲属有权请求侵权人承担侵权责任。

因此,如果权利受到侵害的自然人已经去世,其近亲属可以成为网络暴力案件中的权利主体。

除此之外,网络服务提供者在其所提供服务的范围内,采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施时,如果侵犯相关网络用户的合法权益,被删除屏蔽断开链接的网络用户也有权向其追究责任。

网络用户

网络服务提供者

通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接者

网络用户、网络服务提供者利用网络侵害他人民事权益的,应当承担侵权责任。

网络用户利用网络服务实施侵权行为的,被侵权人有权通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与该网络用户承担连带责任。

网络服务提供者知道网络用户利用其网络服务侵害他人民事权益,未采取必要措施的,与该网络用户承担连带责任。

(1)不论是网络用户还是网络服务提供者,利用网络侵害他人民事权益的,都应当承担侵权责任。

(2)针对网络服务提供者而言,其虽对网络用户发布的信息无事先审查义务;但在知道侵权行为或者接到被侵权人相关通知之后,应当及时采取必要措施。

(3)本条所指采取必要措施的前提,并不需要经法院确认侵权,符合该条所述的两个条件即具有该义务。另外,必要措施是否及时,实践中法官往往从技术可能性和难度具体分析。至于这里所说的“必要手段”,应当理解为既能避免侵权后果,又不限制他人自由的行为。

(4)根据《最高人民法院关于审理利用信息网络侵害人身权益民事纠纷案件适用法律若干问题的规定》第五条规定:依据侵权责任法第三十六条第二款的规定,被侵权人以书面形式或者网络服务提供者公示的方式向网络服务提供者发出的通知,包含下列内容的,人民法院应当认定有效:(二)要求采取必要措施的网络地址或者足以准确定位侵权内容的相关信息;

如果因通知者的故意或者过失导致相关权利人的损失,通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开链接者应当承担相关责任。

特殊提示:关于利用公众号实施网络暴力的责任主体认定 ☞ 公众号实际控制人应就该公众号相关内容承担法律责任。

如判决中所说,所谓公众号系指提供的内容面向公众,关注时比较自由,本质上仍属于网络用户范畴。王帅作为“兽楼处”注册人,具有权限控制该公众号,应对该公众号发布的内容负责。另外,公众号每日发表的内容是有限制的,王帅也完全有能力就具体内容予以审核。

利用互联网恶意捏造事实或者利用语言攻击他人,是网络暴力最常见的表现形式。通常来说,按照内容指向,可以将言论分为“事实陈述”和“意见表达”。

网络暴力的行为既可以体现为行为人发布缺乏足够证据支撑的事实以贬低他人,也可以表现为就他人的行为作出超出合理边界,损害他人利益的意见表达,如利用具有明显侮辱性质的言语或者行为评价他人。

网络暴力中的隐私披露主要是指违背信息主体的意愿披露其尚未公开的私人信息。其常见于新媒体时代下,粉丝过度参与追星所引发的对公众人物隐私的窥探以及社群社会下的人肉检索行为。

形象恶搞通常是,未经权利人允许,通过社会事件素材或既有文化符号,以嫁接、拼贴或修改等手段改编人物形象,虽可能富有幽默娱乐效果,但一定程度上损害了当事人的形象,为其带来了负面影响。

转载是指刊登其他媒体上已经发表的作品。在网络暴力事件中,网络转载并非有天然的豁免权。网络用户在转载他人发布的信息时,应尽到合理的注意义务。

如果应知或者明知转载的内容缺乏论证或者采用明显贬损的语言,侵犯了他人合法权益,仍旧予以转发、传播的。实践中常需与发布者承担连带责任。

本案中,王辉转载的两篇博文,缺乏客观依据,存在对李小璐进行恶意诋毁的明显言论,王辉作为成年人网民,在转载过程中未履行审慎、注意义务,存在过失,应认定其具有主观过错,应当就其转发涉案侵权内容承担法律责任。

这里的帮助侵权行为主要指网络服务提供者明知或者应知网络用户利用网络服务发布侵害内容,而未采取屏蔽、删除、断开链接等必要措施以及其他提供技术支持的行为。

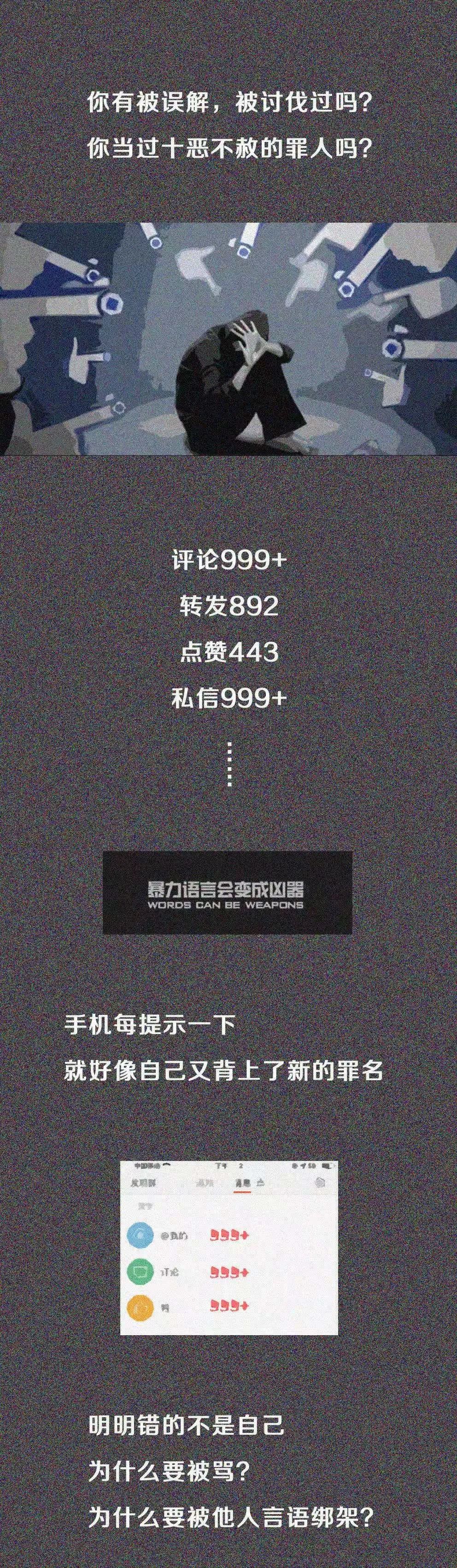

有人说现在做人越来越难了,尤其是在网上做人。

在这个社交媒体深入人们生活的时代,所有人都可以披着马甲发言,恶言相向的成本大大降低,散发着戾气的言论也越来越多。

就算表达的观点本来就在言论自由的范围内,也总是能引来“网络暴民”的出言不逊。

这些“网络暴民”没有批判性思维,他们放弃了思考与理性,打着正义的幌子,带着自己的偏见,站在道德的高点对别人群起而攻之。

开始的时候,也许只是一个随意的转发、一个无心的玩笑……恶言积少成多,最终像雪崩一样压向受害人。

你不知道被攻击的对象什么时候会倒下,在这场讨伐的“狂欢”中,也许有心之失或者无心之举会成为压垮受害者的最后一根夺命稻草。

人言可畏四个字,放在任何时代都适用。

在互联的世界,我们每个人都是这里的缔造者也随时可能成为受害者。化解这种风险最有效的办法,就是每个人从自我规制做起。

1. 张淑华:《网络民意与公共决策:权利和权力的对话》,复旦大学出版社,2010年,第168-169页。2. 张瑞孺:《"网络暴力"行为主体特质的法理分析》,《求索》2010年第12期