从近年来的趋势看,世界票房的阵营已经一分为二:

北美和北美以外的欧亚市场,尤其是中国市场。

以往美国人喜欢的电影,中国观众也往往会热情追捧。从最早的票房冠军《狮子王》,《泰坦尼克号》,《阿凡达》再到2016年之前的《变形金刚》,《美国队长》等等,只要能在北美市场登顶的巨作,到了中国也往往能够无往不利。

但是近年来,随着中国本土电影的崛起,好莱坞整体制作水准的停滞不前,过去的趋势似乎正在经历巨变。

美国人喜欢的电影不再全球通吃,中国的观众不再全盘接受西方的大片,而相反的,有一些在欧洲或者亚洲大火的好莱坞影片,先前在北美大陆的票房其实很有限。

以在美国和中国市场两度交锋的《星际特工》和《敦刻尔克》为例,后者看似众望所归,但是在北美大卖之后,来到中国市场反而是雷声大,雨点小,票房并不给力。在豆瓣上的评分也从最初的9.0分迅速回落到了8.0的水平。

看来诺兰大神功力虽深,中国的广大观众却并不买账。

而看似在北美地区折戟沉沙,被烂番茄两极化评论拖累的《星际特工》,来到中国之后却表现回勇。不仅在暑期档末尾面对国产电影和进口片夹击下连续数日登顶,收获接近4亿票房,而且豆瓣上的口碑从最初的6.7接连攀升,来到了7.2左右。

这样的反差,足见中国市场的风向并不随着北美市场起舞飘扬,越来越显示出自身的独立性。

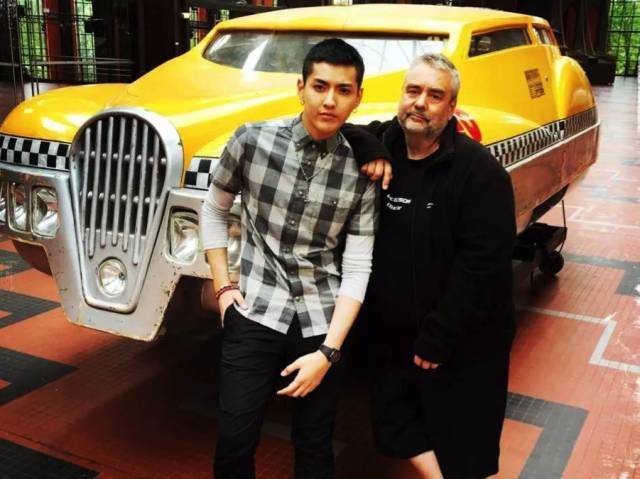

不久之前,《星际特工》的导演吕克.贝松来到中国推广影片,他对于这样的现象也有自己的洞见。

“我能够感受到美国观众对这部电影的抵触。”就在《星际特工》全球首映前夕,吕克·贝松在接受文化网站IndieWire采访时直言不讳:“毕竟我又不是瞎子。‘哦,那不是一部漫威电影吧?哦,女主角不是专业演员吧?蕾哈娜在里面干嘛?这个古怪的法国佬是谁啊?’——他们的这些质疑,我都能清楚感受到。”

果然,美国的观众确实在接收法国大导演的作品上存在障碍。在首映之后负面评论就开始发酵,而整体评分则走向了两极分化,以至于“烂番茄”上的新鲜度罕见地达成了一种平衡——好评和恶评不相上下。

在登陆中国市场之前,《星际特工》的口碑受到美国市场的严重拖累,豆瓣的评分一直在6.7分左右徘徊,大量的负面评论与美国的风评如出一辙,指向影片的效果不尽如人意。

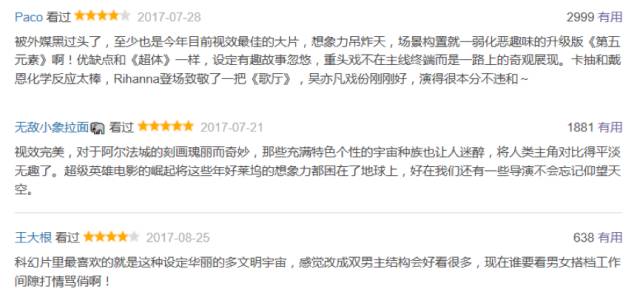

但是这一趋势等到影片8月25日在中国上映之后却发生了逆转,中国观众开始反驳之前北美地区评论的片面性,豆瓣和猫眼的评分都开始涌现众多好评。

《星际特工》同档期受到诸多不利因素影响,比如余热由存的《战狼2》,大概平均每天还可以有10%-20%左右的排片,同时《极盗车神》和《赛车总动员3》也是来势汹汹。

令人注意的是,《极盗车神》也是一部在北美市场口碑和票房双丰收的力作,曾经被诺兰都奉为一部必看的“暑期神作”。烂番茄的评分达到100%好评,远超《星际特工》。

《极盗车神》的北美票房也轻松突破1亿美元大关,成为北美暑期档票房的最大黑马。全球更是狂收2亿美元票房。

可惜,再牛的神作也经不住市场环境的变换,在北美呼风唤雨的《极盗车神》在中国却根本不是《星际特工》的对手。

累计到9月4日,《极盗》中国地区票房将将过亿,而上映头三日的票房只有区区三千多万人民币,在与《星际特工》的竞争中彻底完败,档期被迅速挤压到个位数的排片。

《极盗》的豆瓣评分也是先扬后抑,在北美地区的引领下,在进入中国前,评分一直维持在8.1以上,但是在8月25日上映后,迅速下滑,现在已经落到了7.1左右的评分。

《敦刻尔克》,《极盗车神》与《星际特工》,短短的几周时间,各自却经历了冰火两重天的口碑与票房剧变,不得不令人感叹:北美电影市场与中国电影市场的关联度明显降低,虽然谈不上是绝对的逆向关,但是北美市场的票房数据已经不再具备决定性作用。