正文

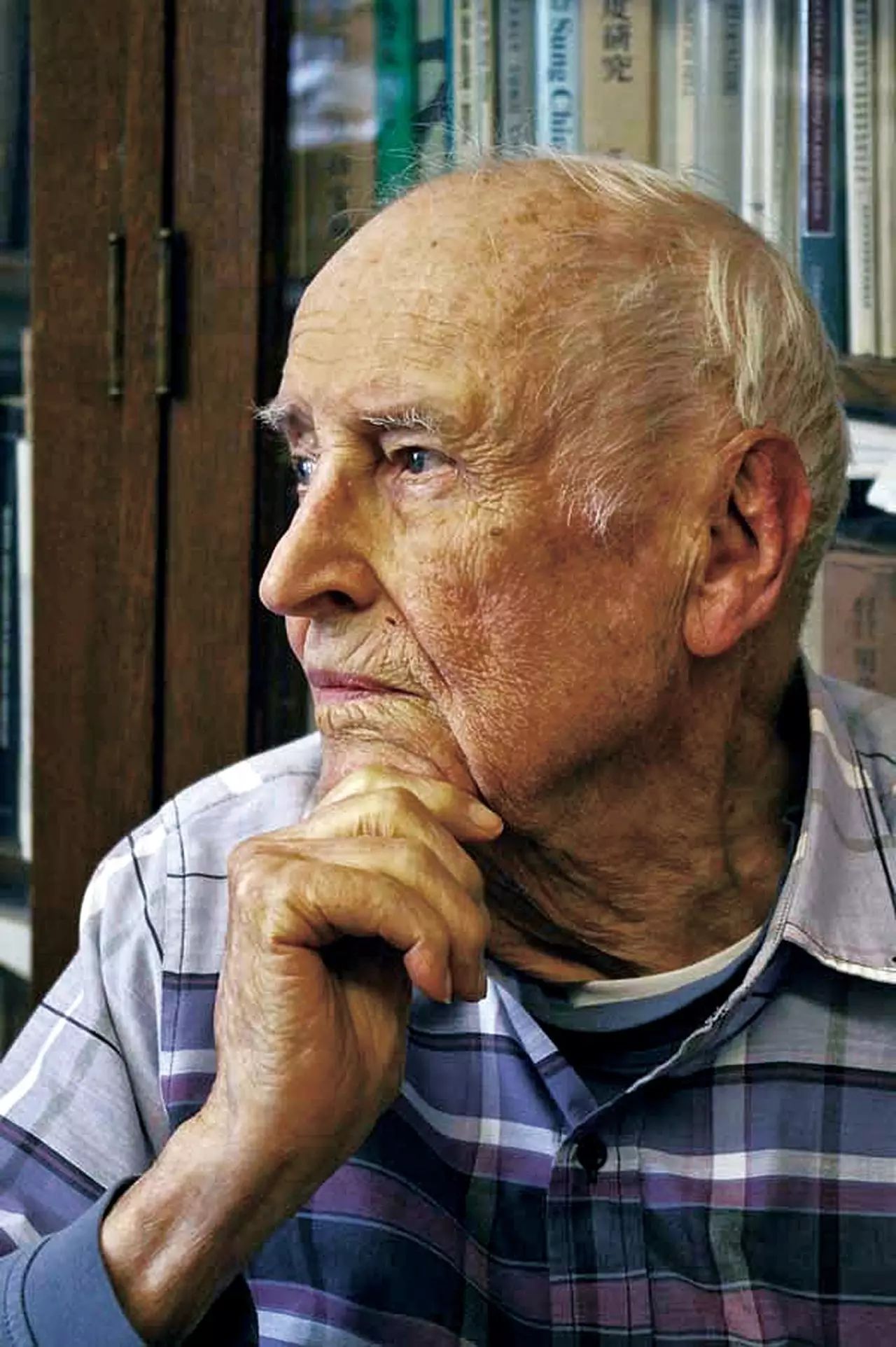

狄培理 美国著名汉学家,1919年生。就读于哥伦比亚大学,1953年获博士学位。曾任哥伦比亚大学教授兼东亚系主任、副校长。2017年7月14日逝世。是一个以天下为己任的主张世界大同的儒者。

狄培理认为,尽管儒家传统很少谈及“超自然”的东西,但天命观本身表现出难以捉摸的、奇妙的性质:诸如,君子将“道”视为可以由个人直接察知的超越性价值;君子可以代天立言;君子自膺大任的使命感。

7月14日,国际著名汉学家、美国哥伦比亚大学荣休教授狄培理(William Theodore de Bary)先生在纽约寓所安静睡去,享年97岁。

狄培理被誉为继费正清之后美国汉学界的领军人物之一,也是西方学术界“新儒家”的开创性人物。在近七十年的学术生涯中,他在北美推展对宋明理学的研究,编写学术、通识著作三十余册,其中包括《东亚文明:五个阶段的对话》《儒家的困境》《亚洲价值与人权》《中国的自由传统》等已翻译成中文的著作。

他先后担任哥伦比亚大学东亚系主任、副校长,美国亚洲学会主席等职,毕生致力于推动海外中国研究,一生收获诸多高规格的荣誉、勋章。

2016年9月,狄培理被授予全球奖金额最高的学术奖“唐奖”汉学奖,以表彰其为儒家思想的研究所作的贡献。

汉学知音

狄培理生于1919年,在靠近纽约的新泽西州长大。在哥伦比亚大学读本科期间,他对东亚文化发生兴趣,并选修了中文。

二战爆发后,他应征入伍,在美国海军受命学习日文,效力于情报部门。战争期间,他随美军部队踏上冲绳、日本等地。这趟远东经历让他再次燃起对儒家学说和东亚文明的兴趣。在妻子范妮的鼓励下,脱下军装后,他回母校继续攻读博士学位。

1948年,受富布赖特基金会的资助,29岁的狄培理到燕京大学学习交流一年。

在未名湖畔,这位大高个儿的美国青年结识了钱穆先生,并阅读了他的诸多论著。他对钱穆保持着高度敬意,视其为一生的师长、是引导他研究中国思想“为时最早而且影响最深的一位”。

对这位有志于东亚研究的美国青年,钱穆为他取了一个颇具宋明理学意味的中文名字——“狄培理”。后因出版翻译中的疏漏,他此后三十年间以“狄百瑞”之名为中文世界所知。直到2016年他荣获“唐奖”,九旬高龄的老学者委托委员会昭告天下,正式把“狄百瑞”更正为“狄培理”。

1949年,狄培理离开中国大陆。在香港、日本短暂学习后,他回哥伦比亚大学任教,开始一系列对儒家思想史、尤其是宋明理学的研究和探索。

在北平,他亲眼见到怀抱救国理想的中国知识精英对传统文化的全盘否定;1949年后中国人对传统的废弃和隔膜,更让他感受到“花果飘零”之痛。

狄培理认为,孔子和儒家学说在近代被“污名化”和妖魔化了,历史地看,要儒学对中国历史上所有的落后和黑暗负责是不公平的。

他以缠足为例,缠足“经常被当作显示儒学残忍﹑扭曲﹑男权至上的罪恶标志”,但从起源上来讲,这种现象出现在儒学陷入低潮的唐代。从观念的联系上来说,“裹足与佛教或者儒学的关联程度,并不大于西方鲸鱼束身内衣或者细高跟与基督教的关联。”

在1988年加州大学伯克利分校的一次演讲中,狄培理不无讽刺地提到:几十年禁谈任何有关孔子的议题,文革期间“四人帮”组织“批林批孔”时,不得不先让孔子复活。

“从此以后,孔子‘阴魂不散’,就像希区柯克的电影《怪尸案》里的哈里一样,孔子拒绝被埋葬。”

自由传统与儒家困境

1982年,狄培理受香港中文大学“钱宾四先生学术文化讲座”之邀,以“人之更新与道统”、“朱熹与自由教育”、“新儒学思想中的个人主义”、“明代理学与黄宗羲的自由思想”等专题作了一系列有关儒家自由传统的学术演讲。

这后来整理出版为《中国的自由传统》一书,成为狄培理在国际汉学界中影响最广、引发最多争议的著作。

在该书里,狄培理以宋明理学的传统为脉络,描绘、讨论中国儒家思想中的自由主义特质,论及新儒学“学以为己”的个人自发色彩,强调自得、相互激励等价值的教育思想,以及明代知识分子自任于天下的责任感。他认为黄宗羲正代表了这种自由主义特质的新综合。最后,对这种自由思想在当代中国所遭遇的困境进行讨论。

在西方学者看来,狄培理在中国传统文化中发掘“自由主义”传统的尝试,是一种一厢情愿的“神话”。而中国本土学者也批评他“过于理想化和浪漫化”。

批评者认为:狄培理基本上是以宋代儒者如朱熹、程颐等人的思想世界与历史世界来探求中国的自由传统。而宋代之所以有士大夫与皇帝共治天下的气象,有其特殊的政治文化原因——宋太祖建国之初在太庙寝殿留下“不杀大臣和言官”的祖传家法。在中国两千多年的帝国史上,这只是一个例外。以这样一个特殊历史时期士大夫的精神气象和政治行为,来抽绎古代中国的自由传统,显然偏离整体的历史事实。

而被狄培理推崇备至的“自由主义思想集大成者”黄宗羲,另一著名汉学家列文森则在其著作《儒教中国及其现代命运》中提出了不同的见解:他认为黄宗羲只是一个儒家的改良主义者,他所做的仅能够告诉一个中国的皇帝应做什么,以及一个中华帝国应成为什么样。除了为坚守这种道德理想作辩护外,黄宗羲和他的士人前辈们并不能做比这更多的事情。

似乎是为了回应来自中西方的两面夹击,1991年狄培理撰写成《儒家的困境》,对自己过往的观点和认识进行了一次反思和修正。

在该书里,他把中国儒家传统中的“君子”和西方圣经文化里的“先知”进行类比,认为他们的共通之处在于对皇权的不义进行谴责和矫枉。宗教里先知的力量源于替百姓和上天代言的社会角色。但是,儒家的君子却没有有效地得到百姓的托付,也没有从上天那里获得宗教性的支撑,而是一直陷入黎民苍生和专制皇权的裂缝之中,这成了历史上儒家“最大的困境”。

中国历代王朝虽然都在口头上尊崇儒家思想,但真正的统治手段都是法家的。几千年来,儒家一直依附于君主,没有产生类似于西方的政党组织,所以他们始终被统治者所利用,成了“柔弱(儒)之士”

关于“先知“和“君子”的跨文化比较,狄培理早在《新儒家正统与心性之学》中就采用过。他认为,尽管儒家传统很少谈及这种“超自然”的东西,但天命观本身表现出难以捉摸的、奇妙的性质:诸如,君子将“道”视为可以由个人直接察知的超越性价值;君子可以代天立言;君子自膺大任的使命感等等。

狄培理是一位虔诚的天主教徒。

他在哥大的办公室对面,是美丽的圣保罗教堂。几十年来,他每天要去教堂望弥撒,从不间断。如果早上因为有事不能去,中午他就会到教堂里做灵修、祷告。据他的好友透露:他有一个自己写的祷告词,上面有大概10个人名,是他那一天向上帝代祷的亲人或朋友。

熟悉他的人评价说:他身上有着一种谦卑、顺服的品格。无论是对工作、对教会,对朋友家人,还是对他毕生效力的哥大,他都忠于职守,兢兢业业。哥大的同事们常拿这位老校长开玩笑,说他每天起床照着镜子刮胡子时,就在那里想:今天我能替哥伦比亚大学做什么?

这位上帝的信徒、儒家思想的信奉者并不认为儒学是反基督教的。在两者之间,他寻找了到了共通的东西——在与现实世界的矛盾中,传播那些令人信服的超越性价值。

在他看来,儒学虽不是人们通常所认为的那种宗教,却履行了马克斯·韦伯所谓的宗教应有的批判功能。在中国历史上,大多数皇权的批评者都是儒家,而非佛教徒和道家。

他用饱含情感的语调写道:“真正有良知的儒者,满怀孔子那种执著的使命感,即使面对极端的苦难,他们也拒绝放弃或者让步。”

成为使者的桥梁

除个人学术成就外,狄培理最卓越的贡献是倡导、推动海外的中国研究。

在先后担任哥伦比亚大学东亚系主任、副校长期间,他推动了著名的“核心课程”建设,如翻译、推介包括儒家学说在内的中国和东亚文化。

其中,由他主持编纂的《中国传统资料选编》,连续30年位居美国非虚构类高校畅销书前四,至今仍是美国大学通识教育和东亚研究的必读书目。他也成为理雅各之后最重要的中国典籍翻译家。

狄培理认为儒家经典适合所有的文明,应该成为全球教育的一部分,这包括《论语》《孟子》《荀子》,还要加上朱熹的《四书章句集注》和黄宗羲的《明夷待访录》。

对于哥大“核心课程”所带来的学术和社会影响,一向谦卑的狄培理也相当自豪,公开批评哈佛大学所设的通识教育没有达到应有的效果。

作为“核心课程”的设计者,他将启发自宋代理学的教育理念贯彻到整个课程设计中。

2016年在台北举行的唐奖颁奖典礼上,哥大亚洲与中东研究中心主任郑义静教授把狄培理领导、推动亚洲与中东委员会编辑“核心课程”经典的举动,比作朱熹编辑、注解《四书》以推动社会改革、文化复兴的运动。

“它们同样以经典为媒介,令学生与之对话,甚至在朱熹的白鹿洞书院中,也曾讨论过士人应当开放心胸、尊重多元、解读不同环境下的人的思想来源。”

从钱穆先生那里,狄培理继承了对中国传统文化的温情与敬意。

但他坦言自己与所敬重的钱先生的区别在于:后者努力在中西之间寻求差异,而他则致力于发掘中西文化之间具有的共性价值。《中国的自由传统》一书就代表了这种努力的尝试。

狄培理并不认同近几十年来兴盛于国际学术界的文化帝国主义理论,以及他的哥大同事、学者萨义德风靡一时的“东方主义”——他认为这些时髦的理论“歪曲”了西方对中国、对儒家的回应,“看待每一件事都应该观照它的历史背景,这一点至关重要,且要明了不同传统之间可以相互学到什么。”

“在今天的世界,没有哪一个民族可以仅仅依赖自己的传统,就像先前的儒家一样。”而学习的本质是在不同事物间寻求共同点,要知道哪些是普遍性,以便在此基础上对特殊性进行讨论,“不能只是谈论‘多样性’(diversity),那是不会有所获的。”

这也是狄培理暮年之际仍孜孜不倦推动“核心课程”和人文教育的初衷。

2013年,94岁高龄的狄培理出版他生前最后一本著作《文明的对话:世界社区的教育》。在书中,他试图在伊斯兰、印度、中国、日本和西方的经典之间建立联系,回顾了历史上那些伟大的学者导师,包括《论语》、《源氏物语》和《枕草子》在内的人文经典,强调分享对人类文明之意义,探讨今天的我们如何能从中受益。

正如青年学者唐小兵评价说:狄氏“真是一个以天下为己任的主张世界大同的儒者”。抑或,如《新约》福音书中耶稣留下的那句登山宝训——“使人和睦的人有福了。”

无论是否认同他对儒学、中国历史的观点,没有人能否认这是一份令人心生敬意的努力。

而一个心存善意与尊重的“局外人”的审视,对今日国人无疑是有分量的提醒——究竟该如何看待我们的传统,如何看待中国与西方,以及传统价值和现代的关系。

本刊记者 徐琳玲

编辑 周建平 [email protected]