文|貌貌狼 公众号:财经郎眼Daily(ID:cjlydaily)

当一年的尾声来临,“节日密集期”也悄然到来,掐指一算,从12月底到第二年的春暖花开,需要送礼物或花时间庆祝的节日一共有“平安夜”“圣诞节”“元旦”“除夕”“情人节”等五六个,稍不留神钱包就要在年底大声哭泣了。今天就是圣诞节了,这个原本与我们没什么关系的“洋节”是怎样成为一定要庆祝的重要节日的,又有哪些“节日消费陷阱”需要注意呢?

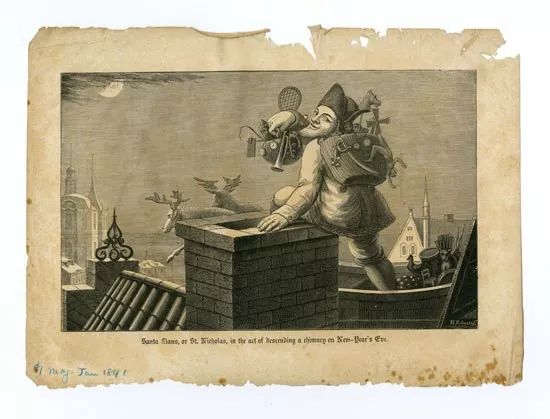

圣诞节被定为12月25日的原因最早可追溯至公元4世纪,当时基督教为了吸引大批异教徒,而引入了农神节,同时,基督教领袖们将农神节的最后一天,12月25日,改称为耶稣的生日。而今天,全球最大的IP圣诞老人的原型则是生于公元270年,死于公元345年的“送礼物的圣·尼古拉斯”。后来,对尼古拉斯的崇拜往北传播,圣诞老人的形象才逐渐蓄起长须,骑着一匹飞马,穿着厚重的冬装。

1822年,纽约协和神学院教授克莱蒙特·摩尔博士发表了一首关于圣诞老人的诗:“那是圣诞节前夜,整座房子里,一切静悄悄,连老鼠都那么安分。长筒袜被小心地挂在烟囱上,希望圣·尼古拉斯很快到来... ...”正是从这首诗开始,圣诞老人与8只驯鹿从烟囱降临的故事开始流传。这个时期,圣诞老人跟今天的差距基本只有衣服的颜色不同了。

直到1931年,可口可乐公司为了在年底这一时期大力推销产品,与瑞典商业艺术家哈顿·珊布签约,让其创造一个以可口可乐红为大衣颜色的圣诞老人形象。珊布以他的朋友罗·普兰蒂斯为创作原型,因为他长了一张快活的胖圆脸。就这样,

现代圣诞老人形象诞生了——一个基督教改革者和商业形象的混合物。

改革开放以来,随着我国经济的发展和人民生活水平的提高,人们对闲暇的追求越强,对假期和节日的需求也愈加旺盛。而与此同时,大量的欧美跨国公司进入中国,为数众多的西方人到中国工作和旅游,西方的很多传统习惯也被更为广泛的带入中国,并影响了越来越多的人。圣诞节作为西方世界最为重要的节日之一逐步在中国这片土地上开出了新的花。许多人尤其是青年人都不约而同地选择

模糊圣诞节原有的意义,把它变成了疯狂

聚会

开心狂欢的盛宴。

当然,

这一切都离不开商家和媒体推波助澜的宣传,正式他们一波接一波的宣传攻势激发了大众对圣诞节的幻想和渴望,从而产生出庆祝圣诞节大军。

同时,也产生了越来越多的“节日消费陷阱”。

陷阱一:套餐其实并不划算;不论是圣诞节还是情人节,因许多餐厅都推出了“浪漫套餐”或“家庭套餐”等优惠套餐,但仔细核对就会发现这些套餐并不划算。即使总价看起来比单点要便宜,但套餐中的许多产品都是利润极高的饮料或平时不畅销的食物。

陷阱二:部分优惠无法使用;近年来,越来越多的人习惯于使用手机APP预定餐饮或订购鲜花,但由于商品详情标识不清,许多人到店后才发现优惠活动在节日当天无法使用。

陷阱三:“节日限定”名不符实;许多品牌都会在节日前推出“XX节限量版”,这些限量版的产品往往并不真的“限量”,甚至还包含了一些不可退换条款。

陷阱四:“造概念”营销;实际上,

庆祝节日是人类的一种“集体无意识”行为

,尤其我们身处信息爆炸的时代,个人行为和偏好选择往往被舆论传播所裹挟,从穿红色衣服的圣诞老人到人们在圣诞节前后穿着的印有麋鹿、雪花等图案的红色服装;从平安夜的苹果到情人节的巧克力;再到近日微信朋友圈的“请给我一顶圣诞帽”其实所有的概念都是营销团队强加给物品的,为的只是更高的价格、更好的销量。

其实规避节日陷阱和规避所有的“消费主义陷阱”一样,最简单的方法就是

从理性出发,屏蔽媒体和商家的营销式轰炸,弄清楚“什么是自己需要的,什么是自己想要的”。

要的是爱情还是玫瑰?要的是心满意足的大餐还是“xx专享套餐”?

浪漫很好、庆祝很棒、狂欢也值得推崇,但这一切是否真的需要建立在无数商家营造出的“节日文化符号”上?

当你想吃水果糖,就不要购买巧克力,哪怕今天是情人节。

伴随年底节日密集期的临近,餐饮行业黄金期到来。越来越多的朋友选择外出就餐,然而不论是近日上海市麦当劳查出的“油条添加剂超标”还是数月前因后厨卫生问题关停近日重新开业的某知名火锅店,都使得

食品安全问题再次被广泛讨论;

今晚21:10分,郎咸平、闫肖锋、王牧笛邀您收看财经郎眼462期《食品消费的品质时代》,我们不见不散!