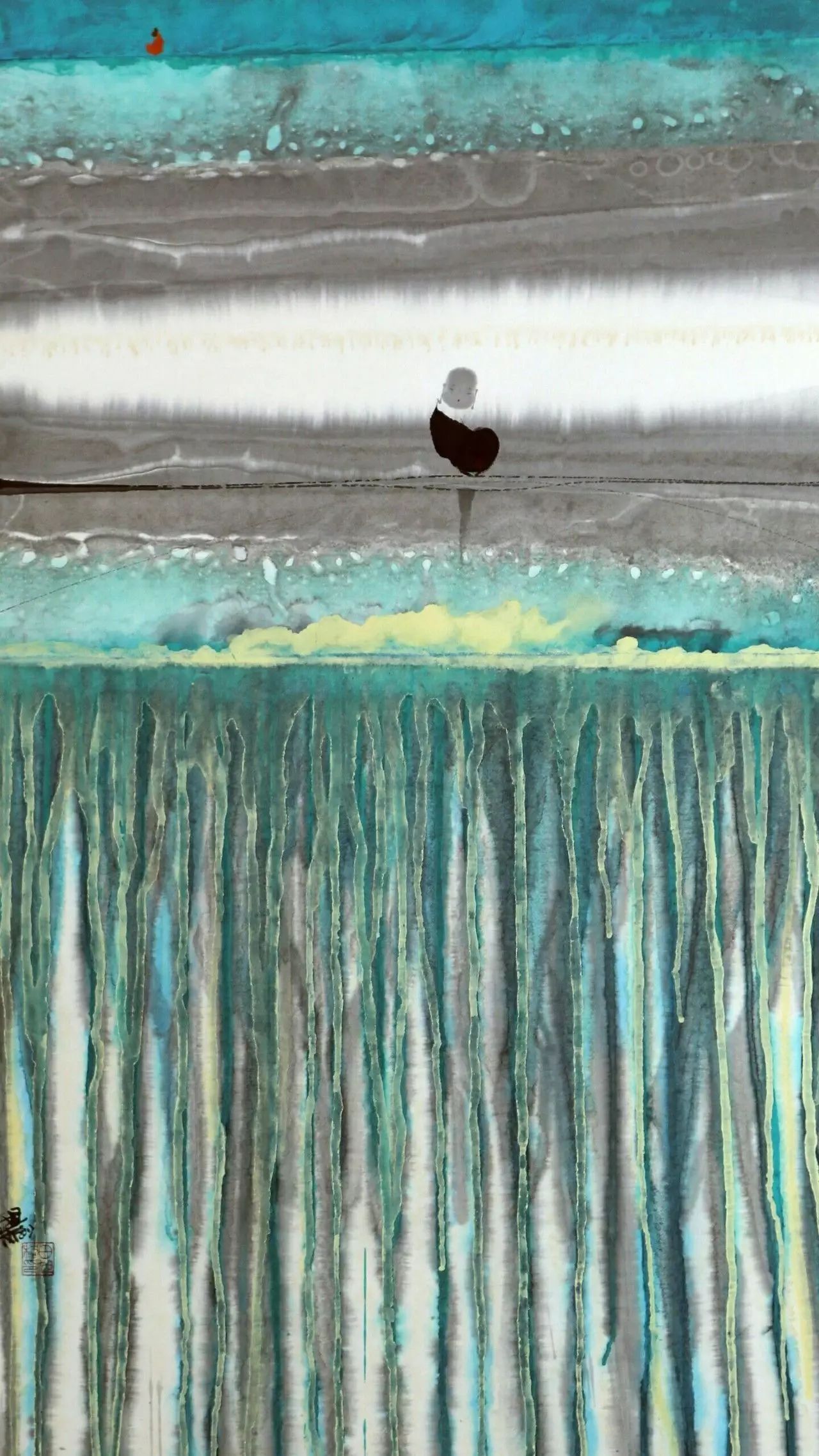

润雨连苔色/田旭桐

因为一次旅游,我开始思考死亡。那次我乘坐从越南胡志明市开往大叻的大巴。晚上十点的夜行大巴在九曲十八弯的劣质公路上攀爬,跳着“野蜂飞舞”一般的舞蹈。车厢里我卧躺在狭小空间,黑暗里只有那些来自世界各地的背包客和他们混杂着的体味及一堆我无法理解的鸟语。孤身一人的我想象自己是pi,躺在暴风雨中的一艘孤帆在水面上剧烈沉浮,没有水、没有食物,我无法呼吸,几乎要被海水吞没。我不断地在想:这辆车行驶在悬崖峭壁边缘这样一条颠簸到几乎不能称之为路的公路上,而夜间疲劳驾驶的司机握着方向盘还要开7个小时。这是一段死亡旅程。大家都在休息,我无法尖叫出声。我也无法颤抖,因为我正在飞舞!在车体蹦跳的每一瞬间,我都不受控制地在假想自己灵魂出窍已经客死异乡。直到夜半,我依然无法安眠,我只能拿出pad无聊放的《金刚经》,念到“须菩提”“师尊说”“如来得阿耨多罗三藐三菩提”终于在这穷山恶水之地胆战心惊之时,被诘屈聱牙又正经的经文逗笑,直到念到“一切有为法。如梦幻泡影。如露亦如电。应作如是观。”死亡的恐惧才稍有退散。

死亡从未离开,只要活着便永远活在死亡的阴影之下。我意识到死亡随时可能来临,在这一刻和下一刻我本应该有一千种理由死去,但我却一直活到了现在。这真是一个奇迹。我感谢一切让我活着的无名英雄,包括造轮胎的越南米其林师傅(笑)。有一种说法是人人都知道自己会死,但潜意识里没有人相信自己会死。在托尔斯泰的《伊万里奇之死》里就讽刺了这个事实。死亡如果被视为一件令人恐惧的事情,如果一个人真的相信自己会死,那他会恐惧得尖叫,一直尖叫到死。但事实上任何正常人谈论到自身的死亡时都不会尖叫。

真正意识到甚至理解死亡,必须建立在一种假设上,比如——我明天即将死去?这句话曾是乔布斯的箴言——记住你即将死去。它也是古希腊特拉普修道院的问候语。我们可以看看在类似的《假如我有三天光明》所描绘的处境。海伦凯勒多年所处的本质上与世隔绝的境地,几乎能与死亡相提并论,但她就是在这样他人看来近乎绝望与痛苦的境地中认识到了自己的价值。苏格拉底提出“认识你自己”被视作人文主义的源头,而德国哲学家在《死论》中便指出“记住你即将死去”与“认识你自己”的同一关系,每一个认识都旨在认识自己将要死去及必然死去。在此,死被考虑为认识本身的一个事件。这里的死可以被理解成精神消亡、意识减退,无法再自由创造赋予生命意义。基于死亡随时的到来,为了面对人生的有限存在,当代德国哲学家海德格尔又提出了“向死而生”(Being towards-death),意思是人生是走向死亡的存在,是能够自觉到死的存在。正因为哲学最终关注的乃是人生的基本道理——应该如何活着,所以古希腊哲学家苏格拉底将哲学定为“死亡的准备”,他的弟子柏拉图也提出了“哲学就是死亡的练习。”他们都将死亡当作哲学的根本。

回到那个躺在在越南的大巴车上的我,难熬的七小时还没有过去。那个时刻我只能想象自己已经死亡,剩下遗骸躺在棺材里颠簸。从唯物主义的观点看,我大概已经成为无意义的符号、无价值的废物,我的肉体将会尘归尘、土归土。如果我是这样无法思考、只有肉体还随时间消逝的非“人”,我成为了这样没有意义的存在,我为什么还害怕死亡?这都会比我强烈感觉自己即将死亡,却不知道怎样死去好过得多;也比我知道自己将处在没有熟人陪伴和诉说的境遇,即将独自死亡好过得多。如果大巴翻下了几百米的悬崖,车子开始燃烧着火。我的灵魂,如果有的话,会在山林里游荡与这些外国人一起继续一场不再颤抖但依然听不懂鸟语的旅行,这并不让人害怕。真正让人害怕的可能是,我只能独自领会意识消散之前所有的苦痛。我想起《儒林外史》里严监生的故事:严监生临终之际,伸着两根指头就是不肯断气,其他人都猜测是因为财产宗亲,直到赵氏挑掉一根灯草,他方才点点头,咽了气。死亡的独自恰恰是认识自己的一部分,人赤条条地来,赤条条地走,在将死一刻是如此乏力。如果死前我们还有机会做什么说什么,我也许会调整对事情轻重缓急的判断,我会更加珍惜属于自己的认知。我会通过各种方式告诉家人我们是如何爱他们,因为与死亡的长眠相比,我们与他们在一起的时间寥寥无几。我会想要更早完成自己内心最深切的期望,无论是不被世俗所理睬,还是不被世俗所容。我当即给并不知道我在越南的爸爸发了一条信息,告诉他我在去大叻的路上,山路颠簸好像回到了 50年代的战乱时期。不诉苦痛,我给他描述一路上的美好风景:高山激流、人文风情和古迹遗址,讲述自己快乐而满足的旅途。同时我也告诉他,在路上我更加感觉到了家人的温暖。即使在这种被欺瞒的境地中,他可能会暴怒并且担心。但在我看来,如果第二天太阳升起前我已经死去,如果行在路上死于途中成为一段满足又富有价值感的存在。死后的暴怒是迟滞与无意义的,它无法威胁自由,也无法威胁死亡。

美国作家桑塔格写道:“人无法直视死亡,就像无法直视太阳。”但许多人不愿意正视死亡,因为他们心里充满了对死亡的恐惧。这种恐惧来源于何处?一种说法是人无法相信自己的死亡。弗洛伊德认为,人之所以不愿意相信死亡,是因为人们无法想象死亡,人不愿意相信接受自己无法想象的东西。 “说到底,人自己的死亡都是无法想象的,无论何时要想象,都会发现自己依然作为观察者存活着。”假如让我们去想象死亡是没有生命的圆规,我们难道要想象自己是鲁迅小说里面杨二嫂那样“张着两脚,正像一个画图仪器里细脚伶仃的圆规”?不,死亡是虚无,就像无梦的睡眠。即使没有死去,我们也无法想象一场无梦的睡眠,如果不曾醒来,就什么也没有。对于死亡,人不是失去想象力,而是失去想象的纬度和角度。但也有另一种说法,害怕死亡是因为人害怕孤独。这种孤独不是死前无人陪伴,或是死时没有人伴随着自己的一起死去,而是如西藏宁玛派喇嘛索甲仁波切在《西藏生死书》讲到,这是一种虚无的孤独,迷失个性的孤独,一无所有的孤独。“也许我们害怕死亡的最大理由,是因为不知道我们到底是谁。我们相信自己有一个独立的、特殊的和个别的身分;但如果我们勇于面对它,就会发现这个身分是由一连串永无止境的元素支撑起来的:我们的姓名、我们的「传记」、我们的伙伴、家人、房子、工作、朋友、信用卡,我们就把安全建立在这些脆弱而短暂的支持之上。因此,当这些完全被拿走的时候,我们还知道自己到底是谁吗?如果没有这些我们所熟悉的支撑,我们所面对的,将只是赤裸裸的自己:一个我们不认识的人,一个令我们焦躁的陌生人,我们一直都跟他生活在一起,却从来不曾真正面对他。我们总是以无聊或琐碎的喧闹和行动来填满每一个时刻,以保证我们不会单独面对这位陌生人。”即使有人在死前陪伴我,或是与我一同死去,我都不会这么害怕死亡。就像苏格拉底死前,他的学生与妻子陪伴在侧,见证了他作为希腊公民所做的一切牺牲。个性得以存留,死亡的虚无被打碎。或者像战场上“将军百战死,壮士十年归”,个人的虚无被集体精神与共同感受所代替,死亡的虚无被无视了。还有一种想法或许也加剧了一些人的恐惧。他们认为死亡是失去,是剥夺,是最终的一无所有,是黑暗、邪恶、绝对而无有尽头。总之死亡是一件坏事,而人们讨厌坏事。对于死亡是一件坏事的判断源于两种假设:死亡并非对死者有害,而是对活着的人有害;或者说死亡使你丧失了所有的一切。如果死亡对于死者来说是所有痛苦的消逝和停止,那么比起死前的痛苦,死亡无疑是一件好事;而如果死前极尽快乐生活,而死亡停止了这一切过程,相比起来这便成了丧失,一种伤害。可如果死亡是一种丧失和伤害,那么我们在什么时候被死亡剥夺或伤害了呢?在死之前我们没有失去,当然不会被伤害,那么在死之后,我们没有意义又怎么能谈伤害呢?所以答案一定是在死亡的那个时候,我们被剥夺了所有美好生活的可能性。如果是这样,事物只有在你存在之时才可能对你是坏事,当你死去之时你不存在,所以死亡对你不可能是坏事。这也许就是伊壁鸠鲁所说:“所以死亡,这最令人恐惧的邪恶,对我们来说不算什么。因为我们存在时,死亡还未降临,当死亡降临时,我们已不复存在,死亡不涉及生者,也不涉及死者,因为对于前者,它还未来,对于后者,一切已不再。”

这些对死亡的态度,有理性,也有非理性的,但它们都站在死亡本质的方面直面死亡。而各种宗教却不同,它们为人们创造了一个对于死后世界的想象空间,它们都极力使信徒相信死后世界是美好的。基督教相信人有灵与魂,灵是上帝造人特意赐给人类的,信上帝的人上帝就赦免他的罪,灵就复活了;伊斯兰教则认为,死亡是连接今世和后世的桥梁,每个人生命长短都由安拉定夺,死后会往天堂与火域;佛教视生死为根本,认为生死相连由业力所牵,肉体消亡,神识则会随业力进入六道轮回,人修行成佛才能摆脱六道轮回;印度教则认为人处在永世不尽的轮回中,而死亡是一种可能脱离永生永世轮回,到达极乐之境的方式。这些不同文明不同起源的宗教,都将人的死亡归结于超自然的力量,弱化死亡的终结意味,而将生命形式拉长,把死亡视为一个中间点。它们的好处是,让我们从对死亡的恐惧转移出来,面向现实中的社会问题,而将焦点放在诸如自杀的讨论上。并在宗教层面上施以惩戒,或赋予死亡超出本质的意义。这时死亡就不再是一种威胁,而是每个人都需要准备的事情。对死亡的理解也不再停留在浅层次个人自杀求解脱的选择是否道德理性上,而是更多放在对于将死之人的临终关怀、安乐死的合法性等讨论与实践中。许多影视作品都在关注死亡的话题,比如20005年第77届奥斯卡、金球奖双料最佳外语片《点燃生命之海》,描述了西班牙一位全身瘫痪病人争取安乐死的故事。而2013年荣获85届奥斯卡最佳外语片奖的《爱》,则讲述一对年过八旬的老夫妻,在妻子中风并决意赴死的情况下,丈夫帮助完成心愿,自己也紧随而去的故事。仅仅对死亡有一个基本的态度,将死当作避之唯恐不及的事,或是把死亡当作船到桥头自然直的事,这些对“人之将死”的肤浅认识并不会对我们个人的生命有任何影响,它无法赋予生活任何究竟的意义,这才使得我们更需要彻底改变我们对于死亡和临终的态度。在年轻人自杀的例子中,他们相信死亡是对抑郁生活的解脱,将死亡浪漫化,视死亡为儿戏。但实际上,无论对死亡感到绝望还是陶醉,都是一种遗憾。因为死亡既不会令人沮丧,也不会令人兴奋,它只是事实本身。死亡虽然是迷雾,但我们可以确定的是两件事,一是我们终将会死,二是我们不知道我们何时会死。如果我们把不知何时会死当作借口,延迟对死亡的正视,不吝于是自欺欺人。