“1970年代的中国东北,阎云翔教授曾在当地某村庄做了7年农民,并于1989年以训练有素的人类学家身份回到了那里。他以当地人的视角描绘出普通村名丰富、细腻又微妙多变的精神世界……

从一名逃荒者到获得列文森奖的人类学教授,阎云翔在这中间几十年所付出的努力和经历并不是短短几句话就能概括的。”

1954年,阎云翔出生在北京的一个普通家庭里。

不久之后,“文化大革命”爆发,小阎的父亲和那时候的很多人一样,被错划为“人民的阶级敌人”,全家被迫离开北京,住到山东省其父亲出生的那个村子里。那年阎云翔12岁。

脱离城市生活对一个孩子究竟意味着什么,年少的阎云翔并不十分关心,相反他对这个新环境很着迷,这里有他以前从没见过的东西,比如开敞的院落、家禽以及奇特的习俗。然而乡村生活并不浪漫,吃不饱穿不暖都是常有的事。

1971年,生活在山东农村的17岁少年阎云翔,在饱受了饥饿、打击、恐惧之后,拿着2毛钱的站台票,跳上了一列由山东开往东北的火车,开始了他的盲流生活。

那时他还不知道,他的这场逃亡将彻底改变他的一生。

由于无票乘车,路上他被收容了两次,收容所要押人去干活,新来的人还要挨着尿桶睡;但是他依然很高兴,因为工作时高粱是可以随便吃的,这意味终于可以吃饱了。

后来,男孩在黑龙江省一个叫下岬村的地方下了车,在一片迷茫和未知中,不知是走是留。经过村民们内部一番激烈地争吵,他们最终同意这个外乡男孩留在这儿生活。这一住就住了将近7年,但他与这篇土地有了深深的牵绊和关联,这种联系一直会保留很久很久,直到男孩功成名就。

▲1972年,下岬村表演团,最前排左起第三个为阎云翔,图片来源于网络

在列文森图书大奖颁奖词中,评委会曾这样说道:1970年代的中国东北,阎云翔教授曾在当地某村庄做了7年农民,并于1989年以训练有素的人类学家身份回到了那里,……他以当地人的视角描绘出普通村名丰富、细腻又微妙多变的精神世界……

从一名逃荒者到获得列文森奖的人类学教授,阎云翔在这中间几十年所付出的努力和经历并不是短短几句话就能概括的。

年轻的小阎体力不好干活差劲,这在以干活是否勤快为优秀与否的农村里是十分致命的弱点。而在农活之外,他也曾想过许多办法让自己能够“变得好一些”。考过民办教员,考过代课老师,应聘征兵,可哪怕表现得再好也总被有关系的人挤掉了。

直到1977年恢复高考。

阎云翔一开始并不相信能考上并且能被录取,后来看到有人真的考上,才开始复习。整整6个月的时间他没有下地,整夜整夜开始复习功课、学习数学。最后在填志愿的时候,最高填了北大中文系文学专业,最低填了双城县师范学校,“填中文系是因为不知道其他系是做什么的。”

后来考上了北京大学,阎云翔似乎已经脱离了原有的生活环境和阶层,然而当他从屋外走到屋内,拿帽子取下夹到腋下,这一动作与下岬村人的习惯性动作毫无变化,那一刻他才意识在他身上发生过什么。

一个人的经历与他对应的阶层是那么深刻、鲜明地烙印在身体上,这种烙印是无论你去到哪、从事什么都无法抹去的。

不知道是不是从这时其阎云翔对于时代、国家与个体命运彼此之间的联系有了更多的体察,但毫无疑问,他应该是

一个对于个体体验十分敏感的人。

本科毕业之后研究生阶段阎云翔选择了民俗学,在留校工作一年半以后,他又选择了去哈佛读人类学博士。他所走的每一步看起来都和别人不太一样。研究生选择读民俗学,是因为他觉得当时专业可选择的两个方向——研究文学史,或者研究作家作品——“都太抽离生活了”,所以选择了“接地气”的民俗学。而这也阴差阳错为他下一个选择,读人类学博士,奠定了基础。

出于对普通人研究的兴趣,

阎云翔在他的导师,著名人类学家张光直指点下选择了读人类学博士。从1978年正式离开下岬村,到1986年前往哈佛念博士,中间他用8年时间从国内走到了国外。

▲下岬村,图片来源于网络

而最后,1989年,在他开始写作博士论文之际,他选择了最开始的地方——黑龙江省下岬村。

在随后的12年间,他7次回访下岬村,从事田野调查工作。他对中国人做人、做事有着强烈的兴趣,对文化人格有着强烈的探知欲望

——也许他也曾回想起在北大校园时那一个无法摆脱的“下岬村”式的动作——那些深深刻进普通人人格、心理、行动的思维方式和举止。他试图以人类学、社会学的观察和解释,去回应他自己内心一直在关系的问题。

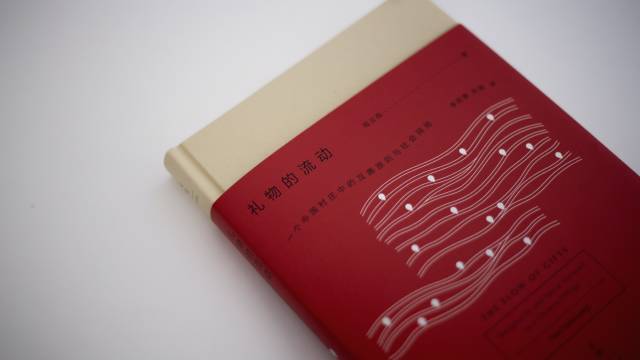

2001年,《礼物的流动》初稿完成,基于他的博士论文改编而成,后成为他的成名作。

在书中,他讨论了村庄的老百姓通过循环往复的随礼与互惠而建立起来的以面子、人情、关系为基础的社会结构、礼俗文化和文化人格。这部使得他在美国社会学、人类学界第一次崭露头角。China Quarterly这样评价道:“当阎云翔第一本书,《礼物的流动》于1996年出版后,这清楚地表明一个新的中国研究领军人物开始踏入了该领域。”

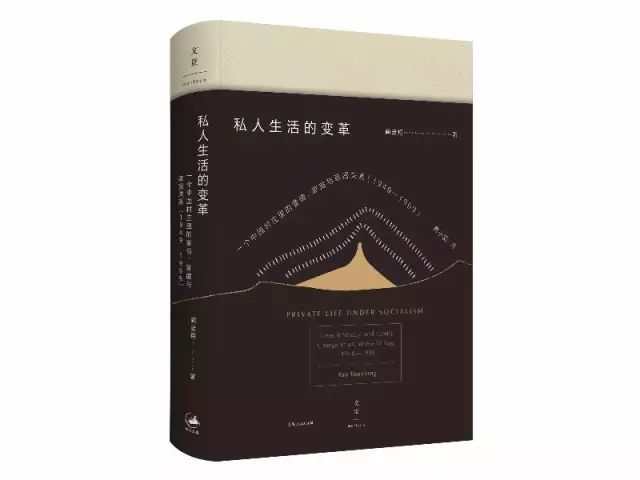

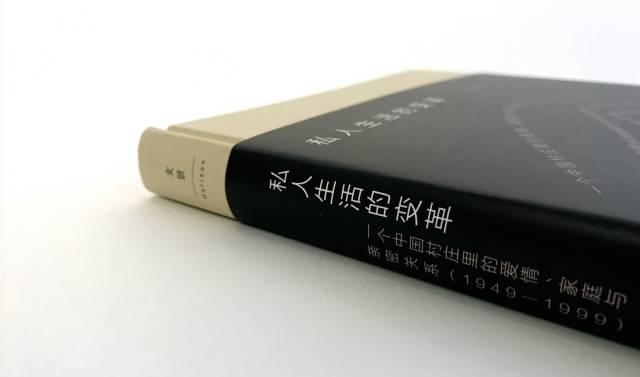

在跟踪调查了15年之后,阎云翔的另一部作品《私人生活的变革》开始创作。

与《礼物的流动》相同的是,它仍然是对基于下岬村农民和他们生活日常观察、访谈而得出的研究成果,但它比《礼物的流动》走得更远。如果说《礼物的流动》试图回答下岬村村民

“怎么做人”

,有着“怎样的做人文化和社会背景”,那么《私人生活的变革》则试图回答

“在今天,他们为什么这样做人”

,而这一发问背后体现的是他不变的对于普通人生活的思考和带有悲悯式的关怀。

这一努力和关照也得到了诸多回应。2005年的列文森亚洲研究图书大奖就将年度奖项给了《私人生活的变革》这部作品。

如今,阎老师已经63岁了,距离《私人生活的变革》获奖时间又匆匆走过了12个年头。时间、时代改变了太多太多。当初在下岬村被人们所称为“小阎”的外来逃荒客,如今已是美国加州大学洛杉矶分校中国研究中心主任、文化人类学终身教授。

▲阎云翔在美国加州大学洛杉矶分校

如果重头细数阎老师一路走过来的旅程,以及在他研究、作品里展现出来的一个时代的侧影,或许要感慨的不仅仅只是岁月的变迁。

1989年,阎老师作好准备,从哈佛回到下岬村开始对其考察、写作博士论文。这一时期他曾做了一个研究预设:“在开始研究之前,我的预设是在经过了社会的急速发展之后,中国将会出现一种五四时代所说的‘新的个人’”。“人们可能将变得更加开放,更加独立。也将更加的‘无公德’。”

然而当初预设的关乎个人、关乎公德的情况也许比想象中还要糟糕。

“在这个研究结束之后,我现在仍然会每年回到那个村子,这种探访没有太多的功利性的目的。但是,我每次回去基本上都会是一种很沮丧的状态,因为发现我们当初的结论(个人的自私化、无公德)是正确的,而且这种情况愈演愈烈。”