导读

想在在线购票掀起革命的理想主义者,还是被现实革了命。

刺猬公社 | 一饭

2013年,刚学会网上购票的王川,在一个论坛帖子中得知票务平台格瓦拉后,他尝试下载了这款应用。

“仿佛打开了另一个世界的大门。”王川说。在电影院售价一百多的票,在应用中的价格仅为正常售价的三分之一。

使用习惯之后,每次和女友走进电影院,王川总是要先寻找那台黄黄的取票机。

后来,王川的办公室成了别人的办公室,女友成了别人的女友,他就没再去过看电影。

两年后他再想到买电影票的时候,网上的推荐已经被猫眼、淘票票和微影占据了。

格瓦拉在电影票务市场的份额被逐渐挤占,慢慢退出了大众视野。日前,格瓦拉内部员工向媒体证实,其即将被猫眼电影收购。

这家以古巴革命家格瓦拉命名的票务平台成立于2008年3月,到现在,已经走入发展的第十个年头。

格瓦拉在网站的介绍中称他们有一种革命的精神,要改变人们的生活方式。

但最终,为了生存,他们自己的生活方式被改变了——格瓦拉正面临着第二次被收购的命运。

“灾难”早现端倪

把格瓦拉最近发生的一连串事件综合起来看,对忠实用户来说,简直就是一场“灾难”。

与各种艺术展及电影资料馆的合作,本是格瓦拉除电影票售卖外的重要业务。但长期与格瓦拉合作的电影资料馆,近日宣布放弃和格瓦拉的线上票务合作,有消息表示,电影资料馆正在洽谈与淘票票的合作,让线上购票重新上线;格瓦拉小型电影艺术展的票务合作,宣布暂停;有用户反映,格瓦拉积分已不能使用。

早在一个多月前,格瓦拉的这场“灾难”就初现端倪:系统升级的公告开始悬挂,暂停签到积分、答题红包以及彩票房活动。

格瓦拉在2015年被微影时代收购,如今,又要再次随微影时代被并入猫眼电影。

《证券日报》称,在前几年微影与猫眼已经接触过好几次,但互相不肯妥协。直到今年6月份才开始正式洽谈并购事宜。“一方面,微影背后的股东腾讯与猫眼开始有交集,猫眼背后的股东光线传媒也极力促成此事;另一方面,阿里大文娱板块动作不断,淘票票强势扩张,给猫眼和微影带来了压力。”

2017年8月份,光线控股以17.76亿元的对价购买了上海三快科技持有的猫眼文化19.73%的股权。9月5日,光线传媒发布公告称,与光线控股于9月4日签署了《股权转让协议》,公司以9.999亿元为对价受让光线控股持有的猫眼文化11.11%的股权。本次投资完成后,光线传媒对猫眼文化持有的股权从19%上升到30.11%,光线控股对猫眼文化持有的股权从58.13%下降到47.02%。

有声音认为,光线传媒此时增持猫眼,是因为并购后光线传媒持有猫眼的股份将会被摊薄,如果持股比例低于20%,猫眼与光线传媒无法并表。

《证券日报》称有知情人士透露,双方谈判已进入尾声。为了促成此次合并,双方都进行了裁员分流,其中微影原先的1500人,只保留了500多人,被裁掉的大部分是被并购入微影的原格瓦拉的人马。而微影方面则回应称仅裁掉300人左右。

有声音认为格瓦拉已经进入了破产倒计时。但据新浪娱乐报道,有知情人士称“破产是不可能的,品牌肯定会保留。”该知情人士表示,猫眼、微影的并购事宜,会在9月中旬有确切消息。

一枝独秀到无力竞争

2008年成立的格瓦拉,在票务平台发展初期可谓是一枝独秀。格瓦拉从上海发家,在上海站稳脚跟后,迅速向全国发展,并且从单一的电影票业务扩展到演出、运动、健身等多品类,想要做细分市场。

但在早期,格瓦拉主攻一线城市,没有做下沉。

好景不长。竞争对手纷涌而来。

2012年,猫眼电影前身美团电影成立。2016年光线入股。

2013年,微影时代推出在线选座服务,即微票儿。背后是腾讯的支持。

2014年,淘票票前身淘宝电影事业部成立。有来自阿里的支持。

2015年,百度糯米成立电影事业部。有来自百度的支持。

票务平台要引流,首先需要通过低价票加速用户从线下购票到线上购票的消费习惯转移,在电影院现场买价格为六七十的票,在平台上仅售十几二十元,甚至在做活动时,会降到“丧心病狂”的十元以下。刺猬君在2015年观看《大圣归来》仅花了6.6元,甚至在妇女节当天买到过3.8元的电影票。

这是一场烧钱引流的战争,如同外卖平台、打车软件、共享单车经历的烧钱战。

背后有一棵大树可以拥有更多资金。BAT都相继推出了自己的票务平台,而格瓦拉则没有强大的背景,没有更多资金支撑,在被微影时代并购前,最多的一笔融资仅有两亿,同其他票务平台相比,更像是单兵作战。

票务平台的烧钱战已接近尾声,拼的除了烧钱的能力,还有内容和产业链的延展。

猫眼专业版有强大的数据库,能实时查看票房数据,拥有强大票房预测能力;微影则拥有腾讯背景,可以接入更多用户;淘票票则是阿里影业旗下的线上宣发战场,同时捕捉、分析用户数据。各家票务平台还积极谋求参与电影的出品和发行。

2014年,用户已经感到了格瓦拉的式微。有人在知乎里这样问:

格瓦拉作为最早开展电影票业务的公司之一,现在是否已经在走下坡路?记得在2011年时候,格瓦拉在广州大学城这边到处都是广告,那时候身边同学也多是用格瓦拉买电影票。而如今,广州已经很难见到格瓦拉的广告,身边同学大多用猫眼或者大众点评买电影票。在Appstore里面,格瓦拉也沦为三星应用,仅有25个评价!

有人回复称:

毫无疑问格瓦拉已经失去了在线售票的发展先机,基本不死也快沦为售票渠道了:

1.融资能力有限,发展缓慢;单独看电影售票这一个业务,想要有连续不断的资金去烧,对于格瓦拉这样一个在上海逐渐发展起来的公司来说是一个比较难的事情。

2.没有找到产业链上的生存空间;格瓦拉的问题在于它的自身发展无论在哪一个环节都不足以支持这样的模式,他们也没有意识到这样的模式(上海距离北京太远了),所以它必死。

(引用时有删节)

背后无大树,按着小而美的方向发展的格瓦拉终于向现实妥协,在2015年被微影时代并购。

虽然并购后依旧保持品牌独立。但接近格瓦拉的人士告诉

刺猬公社(ID:ciweigongshe)

,

格瓦拉当年被微影时代合并后,就已经名存实亡,经过改造重组,除了保留格瓦拉的技术系统和部分团队人员,高层管理人员很多都已撤离,如创始人刘勇、张学静等。中层管理人员也纳入了微影时代的管理体系,有不少后面陆续离开。

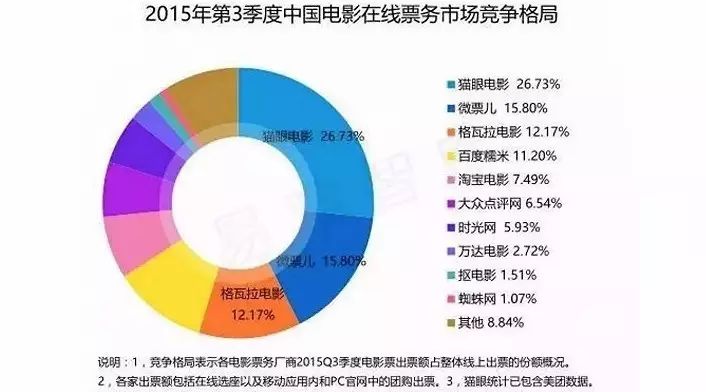

据易观智库显示,2015年第3季度,中国票务平台的市场竞争格局比较中,猫眼电影、微票儿、格瓦拉占据前三甲。当微影时代与格瓦拉合并之后,两者市场份额加起来已近28%,超过了排在首位的猫眼电影的26.73%。

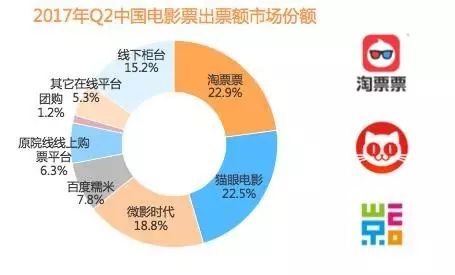

被微影时代并购后的格瓦拉不停缩水。根据调研机构比达咨询(BDR)发布的《2017年第2季度中国在线电影票市场研究报告》显示,目前占据电影票务市场的前四甲依次为:淘票票,猫眼电影,微影时代,百度糯米。格瓦拉的市场份额已经小到饼图上没有空间显示它的名字。

直到今天,各大票务平台还在烧钱。票务平台三巨头中,淘票票和猫眼曾公开表示自身在去年处于亏损中,微影时代则没有回应过这个问题。不过今年上半年,猫眼开始扭亏盈利。

在票务平台竞争的硝烟中,格瓦拉成了被碾压的那一个。

曾冠理想者之名

古巴革命家

格瓦拉

是一个坚定而又狂热的理想主义者,是票务平台格瓦拉创始人刘勇的偶像,所以刘勇以这个理想主义者的名字命名了自己的公司。

在创立格瓦拉前,刘勇在一家外企工作。零几年在欧洲进行考察时,他发现被考察企业的信息库是静态的,而他认为真正的信息库应该保持动态、持续。

他决定做一个动态数据库,于是在2008年成立了格瓦拉。

2009年年底,格瓦拉开始在上海和各家影院商谈,进入影院的数据库,做在线选座。正好那时,上海所有影院都换了一套影院管理系统,影院管理系统全国只有六家牌照,但因为这几家表现不佳,才有了影院与格瓦拉的合作。

真正让格瓦拉出现在公众视野是2010年《阿凡达》的上映,IMAX版本的影片场次一票难求,在上映前刘勇就让影院为格瓦拉预留了一部分票。

发票的当天,怀揣400张票的刘勇发现买票的人已经在影院附近围了好几圈,为了防止票被哄抢,只好发短信通知格瓦拉会员们在附近各大快餐店“打游击”拿票。这是格瓦拉第一次走入大众视野。

格瓦拉成名的另一标志性事件是2011年上海电影节送票事件。电影节正式售票前一周,格瓦拉团队才知道,组委会给的票并不是连接自影院后台,而是由组委会圈定、打印。这意味着,格瓦拉需要自己将这些票拿到手后进行分发。

离电影节开幕还有5天时,沿海地区遭遇特大台风暴雨,快递停摆,团队所有人充当起了人肉快递。这一事件让格瓦拉一战成名。

不过,和上海电影节的合作并没有持续多久。到了2015年,上海电影节放弃了格瓦拉这个从本地发展起来的票务平台,转而与淘票票签定了三年合约。这一年,淘票票刚获得17亿融资,而在此之前,格瓦拉获得的最大一笔融资不过2亿元。

2014年的刘勇对格瓦拉定的增长率是每年300%,三到五年交易额增加到几十亿上百亿。

在他离开格瓦拉前,没实现这一目标,在他离开后,估计也再不能实现了。

王川偶尔也会想起来格瓦拉,但就只有那么一瞬间。