利维坦按:惊奇是否是一种最短暂的审美反应?和“好奇”不同,惊奇往往是一种遭遇未见过的奇异事物的瞬时反应,比如西方人第一次看到犀牛,东方人第一次看到番茄等等。在某种意义上,好奇是一种人类的内心驱动,窥私欲也是好奇的一种表现,不过,一旦好奇心进入到自然领域,则在某一时期成为了勇敢的象征。毕竟,探索未知似乎是我们人类与生俱来的原动力。

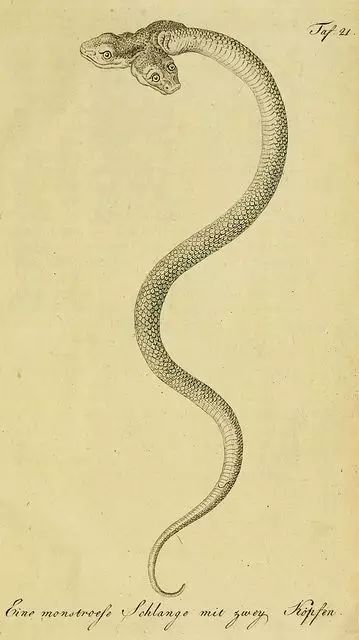

况且,科学从来不是信仰——当人们还未观察到双头蛇的存在时,人们或许都认为,双头蛇是绝对不存在的,但科学的介入即“允许被证伪”,使得历史上的怪物、人们兜售的奇观与科学有了一段美妙的姻缘。或者说,从异常到平常,科学起到了何种作用?

文/Steve Paulson

译/antusen

校对/dtt

原文/nautil.us/issue/50/emergence/monsters-marvels-and-the-birth-of-science-rp

本文基于创作共用协议(BY-NC),由antusen在利维坦发布

发现自然界的规律是科学赖以存在的基础。我们都知道爬行动物是卵生的,而哺乳动物是胎生的;地球每365.25天绕太阳一圈;电子会像狗熊抢夺蜂蜜那样抢夺质子。但若有什么怪事儿似乎违背了已有自然规律时(譬如哺乳动物鸭嘴兽竟然是卵生的),我们又会做何反应呢?为何会有双头蛇这种异常的生物?为何某个新生儿同时拥有两性特征?

卵生哺乳动物鸭嘴兽。图源:crescent-moon-tattoo-pictures

这些问题深深吸引了科学之父们,他们努力解释罕见和奇特的现象,以借此塑造现代科学。事实上,17世纪的欧洲伟大哲学家和科学家——譬如佼佼者笛卡尔(Descartes)、牛顿(Newton)和培根(Bacon)——几乎都对异常现象十分着迷。如果他们无法解释日食、彗星撞地球、独角鲸头顶长牙等小概率事件,那么一切对于自然界的基本解释就都不作数了。

柏林马克斯·普朗克科学史研究所的执行董事洛琳·达斯顿(Lorraine Daston)花了几十年时间研究现代科学的兴起。她说,她和同学凯瑟琳·帕克(Katharine Park)曾在一场研究生研讨会上发现了某个奇怪的现象。当时她们班正在研究17世纪形而上学的代表人物培根、霍布斯(Hobbes)、莱布尼茨(Leibniz)及洛克(Locke),二人发现这些哲学家对可怕的生物异常痴迷,但授课教授不关心这点,其他学生亦如此,于是达斯顿和帕克另辟蹊径,合写了一篇以怪物为主题的里程碑式学术文章。这次经历改变了她们的人生轨迹。数年后,二人扩展了这项研究,并于1998年发表了极具纪念意义的《奇观和自然秩序,1150-1750年》(Wonders and the Order of Nature, 1150-1750)。

《奇观和自然秩序,1150-1750年》,洛琳·达斯顿与凯瑟琳·帕克合著

在科学迎来黎明之前,人们会如何看待自然界中的小概率事件和奇怪且令人费解的事情?为了寻求答案,“鹦鹉螺网”特地拜访了达斯顿。在接受采访时,达斯顿谈古论今,从高等文化讲到了低等文化,从亚里士多德谈到了《国家问询者报》,其内容之浩瀚宽泛令本网记者如坠云雾之中。她对历史的洞悉为当今的科学实践照亮了道路。以下是达斯顿在柏林受访的文录。

几个世纪以前,怪物似乎是自然界中不可能出现的东西。为什么早期的哲学家和科学家会对怪物如此着迷?

达斯顿:他们对常理之外的事物很感兴趣。十六七世纪是宗教、经济及思想发生剧变的时代,我们必须铭记这点。那时,欧洲到处都是来自远东和新大陆的新奇事物,像极乐鸟和犰狳这类动物,人们此前闻所未闻。在宗教领域,怪物被视为末日再度来临的预兆。当时思想革命亦此起彼伏。哥白尼(Copernicus)于1543年出版了揭秘太阳系的书籍。同年,安德雷亚斯·维萨里(Andreas Vesalius)在书中介绍了人体解剖学知识。

安德雷亚斯·维萨里(1514-1564):被认为是近代人体解剖学的创始人。图源:ancient-origins

对17世纪初的欧洲思想家而言,他们所立足的科学根基十分不牢靠。万事万物每时每刻都在变化,所以弗朗西斯·培根等人意识到了这点:在过去的两千年里,伟人们对于万物的认知是错误的。培根用怪物和奇物帮助人们摆脱了对自然界原有的设想。自然哲学家亚里士多德认为,怪物和其他反常现象都是异常值,我们要承认它们的存在而无需加以解释。培根则将怪物当作对抗自然哲学及自然史领域正统学说的武器,并由此扭转了局势。

它们似乎是上帝宣告时代终结、宣布末日来临的电报。

人们害怕怪物吗?

双头猫、连体人等畸形生物既可怕又令人兴奋。图源:pinterest

达:当然有人会害怕。双头猫、连体人等畸形生物既可怕又令人兴奋。它们似乎是上帝宣告时代终结、宣布末日来临的电报。但从另一个角度看,它们又是一种令人吃惊的奇观,这奇观不仅不可怕,还能深刻体现出繁殖力、创造力和自然界的多样性。因此,人们对这类事物的情感反应总会反反复复,从惧怕到惊奇,再从惊奇转为惧怕。17世纪初,牧师在英国教区布道时,教育教区居民不要把畸形生物当作奇观,不要心怀欣赏之情傻盯着它们,教民遇到这种可怕的征兆时,必须即刻忏悔。

小概率事件为何与现代科学的诞生有关?

达:这些异常事物被视为难解之谜。17世纪时,亚里士多德的自然哲学理念注定要走向灭亡,这是显而易见的事,问题是谁将取而代之?要知道当时可有很多彼此争鸣的理论呢。怪物和奇观都是极端的例外。究竟谁的自然哲学理论才能解释它们?正因为如此,它们在16世纪末、17世纪初的重要性远胜于从前,或者说此时它们已在科学史中占据了前所未有的重要地位。在大多数情况下,科学只对自然规律感兴趣,这是可以理解的。毕竟谁愿意花大把时间、绞尽脑汁去研究小概率事件?不过在那个时代,异常事物偏偏占据了科学舞台的中心。

现代科学之父们,比如伽利略、笛卡尔、牛顿、莱布尼茨,都对哪些异常事物感兴趣?

达:笛卡尔认为,在你提出新理论时,应该能解释某些例外的情况。他甚至认为你应该对某个古老的中世纪怪事作出解释,即受害人的尸体为何会在凶手或凶器面前流血?莱布尼茨曾写了一篇关于狗的报告,这只狗能与巴黎皇家科学院学报对话,它可以叫出包括“chocolat”(巧克力)在内的6个法语词。在17世纪,每个人都在贩卖奇观。

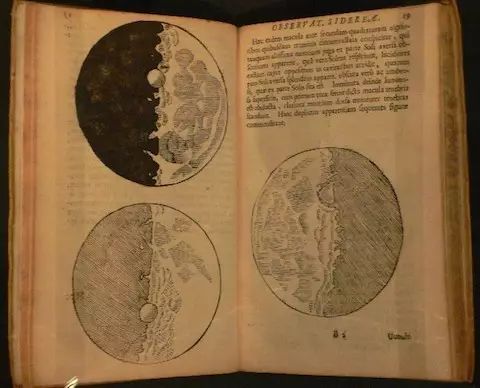

虽然伽利略不是第一个通过望远镜观测月球的人,但却是第一个将其解释为光在月球山与环形山所留下的阴影的人。图源:drawingpost.blogspot

你曾将现代科学诞生前期和现代科学时代之间的过渡阶段称为“伟大的奇观时代”。那么那时的科学家们究竟发现了什么奇观?

达:以天文学为例,1609年,伽利略把望远镜对准了天空。他不仅发现月球表面有许多陨石坑,还发现木星有四颗卫星,他觉得那是个“奇迹”。金星的相位也是他发现的。1610年,他将研究成果集结成书并引起了轰动,该书十分畅销。在欧洲的八卦圈子中,谣言的淫秽色彩更加浓烈。新大陆、中国和远东的新奇事物争相流入了伦敦和阿姆斯特丹的市场。

自古以来,好奇心一向与邪恶而非美德相关,喜欢干涉他人的人通常被视为好奇之人。

费兰特·尼帕勒斯(Ferrante Imperat)于1599年在那不勒斯创造的折叠木刻版画《戴尔的自然历史》(Dell'Historia Naturale),是最早的wunderkammern主题插画。图源:维基

在一定程度上,这是新全球贸易带来的影响。

达:许多奇物都被视为商品。先人们的博物馆“wunderkammern”(被译作“cabinets of curiosity”,好奇阁)中摆满了各式各样的奇物和怪物。今人不会把那些物品(譬如中国纸币)当作奇物,但对16世纪末以金银为货币的欧洲人而言,纸币如同犰狳一般令人难以接受。

“wunderkammern”通常被译作“cabinets of curiosity”(好奇阁),但你不觉得“cabinets of wonder”(惊奇阁)更合适吗?

达:“cabinets of wonder”(惊奇阁)可能是最字面的翻译了。

你觉得“惊奇”和“好奇”是一个意思吗?

达:不是。但那个时期的独特之处在于人们喜欢将惊奇与好奇联系在一起。亚里士多德曾表示惊奇是“哲学的开端”,但他的自然哲学旨在尽快消灭惊奇。这意味着无知是人们最好的下场,而胆怯或恐惧是他们要承担的、最坏的结果。自古以来,好奇心一向与邪恶而非美德相关,喜欢干涉他人的人通常被视为好奇之人。他们嗜好探究与他们无关的秘密,譬如自然的秘密、上帝的秘密和君主的秘密。

劝谏人们抛弃好奇心的经典故事当属亚当、夏娃偷食智慧树禁果一事。那是人类原罪的开端。

达:你说得很对。十六七世纪发生的事很吸引人。那时,好奇心从恶习变成了一种美德,它成了胆量的象征。“勇于探索”成了自然哲学家引以为傲的座右铭,惊奇不再是无知的象征,而代表着对知识的渴望。关于此点,1649年,笛卡尔在关于灵魂的著述中作了最清晰的表述。他先是讲了惊奇,随后又引入了好奇,之后又将二者联系在了一起。惊奇就像点燃了好奇心导火索的火花。好奇心驱使人们运用智慧和所有感官去寻找惊奇的原因。

双头蛇:自然界的“错误”激发了人们无尽的好奇与想象。图源:Pinterest

你能跟我说说“惊奇阁”的事儿吗?人们都在其中收藏了什么?

达:你该问他们不收藏什么?为了配上“wunderkammern”这个名字,藏品必须不同寻常。因此它们应该带有异国风采,譬如来自中国的纸币或土耳其的尖头拖鞋。藏品是奇妙的,因为它们是自然界中的“错误”(譬如双头蛇)。或者说,藏品的奇妙之处在于它们可以是艺术大师的作品(譬如表面刻有千张面孔的樱桃核)。它们的存在突出了自然界的混乱性、多样性、混杂性和丰富性。从锡兰盾牌到拉普兰人的人体标本,再到吊在天花板上的鳄鱼,这类落地式展品简直包罗万象,也许你曾见过它们的照片。人们(特别是君主)创办“wunderkammern”主要是为了让他人感到惊异,继而萌生崇拜之情。君主会向别国大使展示藏品,以深刻彰显自己的权力。今天的博物馆和早期的“wunderkammern”有相似之处,它们旨在让人脑洞大开,感概“真想不到还有这种东西!”它们意图激发我们对某些新事物的好奇心。也许只有博物馆才能最大程度保留惊奇与好奇的混合体。

怪物和奇物曾是加速新理论诞生、发展的催化剂。

但在现代人眼中,将人造物品与自然界的异常事物混合在一起是很奇怪的事。如今,自然界和艺术界似乎泾渭分明。

达:你说的现象在十四五世纪也很明显。所以近代早期究竟发生了什么就很耐人寻味了。怪物和奇物曾是加速新理论诞生、发展的催化剂。培根猜想那些奇物是大自然在自己身上做的实验。如果我们想要发明炼钢或染布的新方法,就应该仔细观察这些游走于常规秩序边缘的实验,并模仿大自然的做法。

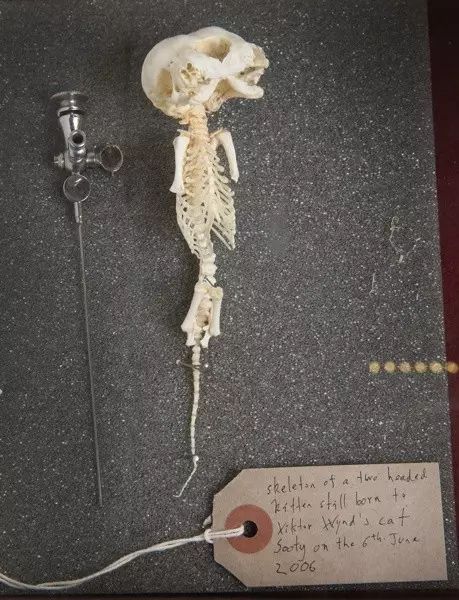

今天的博物馆和早期的“wunderkammern”有相似之处,图为伦敦的维克多·温德博物馆(Viktor Wynd Museum)馆藏的双头猫骨骼。图源:Peter Macdiarmid/Getty Images

大自然是上帝的伟大艺术创作吗?

达:更虔诚的信徒会这样认为。但在十六七世纪的哲学家眼中,大自然是会开玩笑的。在17世纪初期,今人口中的化石——岩石中蕨类植物的印记——可能会被解读成大自然开的玩笑。“天啊,搞什么鬼!我已经厌倦了在树木和植物上创造叶子的形态。不如让我在石头上比划比划。”不过上帝不会开玩笑。大自然能自由自在地做实验,这正是自然哲学家所需要的。认为上帝在做实验的人,难免有渎神之嫌。

今天,我们会以完全不同的方式分类并收集自然界的物品和艺术作品。画作和雕像归入艺术博物馆,贝壳和动物标本则归入自然历史博物馆。很显然,“wunderkammern”并未明确区分二者的界限。

在18世纪中后期,艺术博物馆和自然历史博物馆有了明确的分工,我认为我们可以借此确定“惊奇”时代已然终结。

为什么惊奇不流行了呢?

达:从科学的角度来看,当你研究第一批科学学会(伦敦皇家学会和巴黎皇家科学院)的年鉴时,会发现它们在前六至三十年内,撰写了许多关于怪物和奇物的报告,其文风类似于雷普利(Ripley)的“信不信由你网”(www.ripleys.com)和《国家问询者报》(The National Enquirer)。有时我怀疑《国家问询者报》的记者是不是穿越到了过去。培根认为,若我们想深度挖掘大自然的秘密,就必须仔细研究这些异常事物。

但18世纪30和40年代时,科学家们厌倦了异常现象,开始想回归解释自然规律的主流领域了。此外,作为宗教狂热的对象,奇物还引发了教会的不安。那是一个宗教改革和反宗教改革相交织的年代,新教派若雨后春笋般纷纷涌现,其领导人经常认为奇物是上帝支持他们的表现。

你用“自然哲学”这个词来描述这些早期思想家的作品。这个术语还可以用来形容“科学”吗?

达:我不仅仅是个挑剔的历史学家。我不想把自然哲学等同于现代科学。科研机构直到19世纪晚期才出现,所以很少有人能全职做科研。和科学家相比,自然哲学家提出过更宏观的问题。牛顿认为这完全是为了推测万有引力和上帝本质之间的关系。对现代科学家而言,这是完全不可接受的。所以自然哲学是现代科学的祖先,但二者是不一样的。

你掌控不了惊奇,是惊奇在掌控你。它会抓住你的衣领使劲摇晃你。

惊奇往往带有敬畏的色彩,敬畏可以助其涉足超自然领域,或许还能涉足神圣的领域,此外它还包含可怕的成分。图为布鲁克林死亡博物馆的展品。图源:thedailybeast

我们一直在谈论惊奇和奇物。也有一些人对“惊奇”的情感体验是不同的,它更接近于敬畏。惊奇是否有自己的发展史呢?

达:有的。现代人认为惊奇是孩童般的姿态,是新奇事物带来的视觉体验。但在中世纪和近代早期,它和幼稚无甚关联。惊奇很容易演变成惊骇或惊惧。惊奇、惊骇、惊惧俨然如同百慕大三角的三个边角,它们之间有很深的潜在联系且都是人们面对异常之事时萌生的感觉。它们游移不定,极易互相演变。

惊奇往往带有敬畏的色彩,敬畏可以助其涉足超自然领域,或许还能涉足神圣的领域,此外它还包含可怕的成分。这种情绪令人不适。你掌控不了惊奇,是惊奇在掌控你。它会抓住你的衣领使劲摇晃你。惊奇也与可怕有关,有学问的人面露惧色是很尴尬的事。只有无知和不学无术的人才会惊奇。若你是大学里的自然哲学教授,你会想证明自己不害怕日食,因为你可以解释、甚至预测它。

所以问题在于什么是可以解释的,这正是科学的本质。

达:有趣的是,18世纪中期时,自然哲学家们开始放弃研究奇观,重新踏上寻找规律的老路。他们认为惊奇之物不再是令人吃惊、无法解释的事物,它们是可以解释的。他们齐心协力,将惊奇之物从畸形生物转变成了十分常见、甚至很恶心的生物,譬如昆虫。于是我们有了与昆虫相关的自然史,它试图将惊奇这种情绪转移到人们可以解释的事情上去。

想了解人类300年前的思维模式,并克服我们对过去强加偏见的倾向是非常困难的。我们很容易会把他们当作无知或没受过教育的人。宣称“先人只是不同于今人且并不比我们差”也是你的工作内容吗?

达:你说得很贴切。极度聪明和勇敢的人是创造近代科学史的唯一前提,他们没有大学或实验室等机构的支持,但却会以财富、健康、乃至生命为代价,尽最大努力弄清世界是如何运转的。

科学革命是伟大的。但有些人认为我们在理性与科学的时代失去了一些东西。他们说这个世界已经不再让人“抱有幻想”,而我们已失去了被惊奇卷走神志的能力。你觉得这是个问题吗?

达:我不觉得。这种忧郁而悲伤的论调在20世纪初很常见,想要改变它是很难的。当时,科学家们满怀热情和欣喜,但质疑他们工作的声音也不弱。我的意思是,他们为什么愿意每周工作80个小时呢?

美国哲学家及心理学家威廉·詹姆斯(1842-1910)

在《奇观与自然秩序》的后记中,你引用了20世纪伟大哲学家及心理学家威廉·詹姆斯(William James)的观点。他认为科学会被 “观测异常的迷云”更新。他着迷于唯心主义。实际上,他和一小群科学家研究了许多科学家嗤之以鼻的通灵现象。詹姆斯的观点有道理吗?

达:绝对有道理。他曾撰文写过“激进经验主义”(radical empiricism)。那正是人们对奇观的兴趣所在。这是不想从调查范围中排除一切的欲望——即不想让人狭隘地追求权宜之计或正统思想,而想让他们接受这个世界带给我们的一切。

我认为所有科学都该有接受异常事物的能力,或许奇物不再那么引人注目,人们会渐渐习惯它们,“哦,以前没发生过这种怪事呢。” 我要讲个与青霉素的发现有关的著名故事。毫无疑问,在亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)之前,有不少人见过生长在培养皿中的霉菌,但只有他很容易就接受了这种奇怪而陌生的现象,并做了一番研究。这个故事反复出现在科学轶事中。这是对与规范不符的偏差的关注,是愿意对它们寻根究底的表现。

有些物体在大多数人眼中不像双头蛇那般怪异,但如今的科学家却对它们很敏感。他们就像奇观鉴赏家一样,用精致的银盘寻找各种口味的神秘组合,仿若真正的美食家。没有精致银盘的人可能会被相当普通的饭菜打发走。科学家们正在寻找更多不同寻常且玄奥的组合。

这是广告:利维坦博斯系列tee现已开售

点击左下角“阅读原文”即可购买

“利维坦”(微信号liweitan2014),神经基础研究、脑科学、哲学……乱七八糟的什么都有。反清新,反心灵鸡汤,反一般二逼文艺,反基础,反本质。

投稿邮箱:[email protected]

合作联系:微信号 thegoatjoe