“你真是个崩子脑壳。”

我的母亲看着我的儿子顽皮时,喜欢说这一句话。儿子问我:“爸爸,什么叫崩子脑壳?”我竟然无法从普通话中找到一个合适的词来替代。这是当下方言式微、普通话一统天下时,祖孙辈交流时一种常见的尴尬。

“崩子脑壳”是湘中方言,大概是说一个男性好表现,爱出头,容易被忽悠,有点缺心眼。用来说小孩多是表达长辈的昵爱,说成年男子则是贬义了。但这种解释我以为仍然不是很准确,方言的精妙之处只有在那个语言场域中长大的人才能体察。

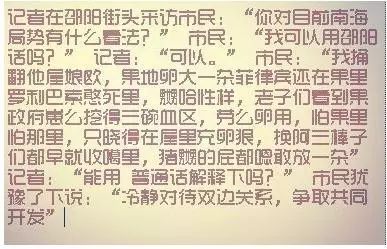

▲邵阳方言“包青天版”

随着中国的城市化速度的加快,越来越多的孩子在城市里长大。尽管每个城市所在的区域曾经都有过方言,但城市化社会到来的结果便是祖籍在不同方言区的人杂居在一起,不同方言区的人通婚的比例上升,彼此的交流必将舍弃方言而采用汉语的通用语言——即“普通话”。中国的孩子会讲所在城市或父母家乡的方言越来越少,大多数孩子属于“没有方言”的一代。可以预料,随着这一代人长大成为社会的主流,许多方言将消失或成为只有很少一部分人使用的语言“活化石”。

对这样的情形,我作为一个文化保守主义者,感到惋惜和伤感,但理性告诉我,情感只能是情感,许多甚至说大部分方言正在消失是无可奈何花落去的现实。

我的湖南同乡、著名主持人汪涵发起的“響應”(乡音)方言保护计划,计划用5年到10年的时间,对湖南53个调查地的方言进行搜集研究,用声像方式保存方言资料,并无偿捐献给湖南省博物馆。许多媒体报道为“汪涵自掏500万保护方言”,这种说法是不确切的。汪涵的做法仅仅是“保存”方言的影像资料,为后人留下一份记忆和语言研究的史料,这在语言学和文化学的意义上善莫大焉。但从语言用来人际交流的功能来说,汪涵无法也没必要去“保护”方言,因为他挡不住越来越多人用普通话交流而不会说方言的趋势,如此,“保护”方言无从说起。就像满语——一个大帝国统治层的法定语言,现在保留了浩如烟海的满文史料,但日常生活中会用满语的已不到100人。

对一位漂泊在外的游子来说,家乡的方言和美食是寄托乡情的两大标识。而在历史上,方言比乡土美食形成的历史更悠久,对日常生活影响尤深,乡音是安放故乡情怀之所。我记得自己来北京的第二年,有一个星期天坐公共汽车外出游玩,车到朝阳区亮马河时——当时那里还是城乡结合部——上来两个民工,对话操一口我老家的土话,我大喜,上前攀谈,那两人也很高兴,三人一路畅谈。

一种方言的形成过程是漫长的,而消失的速度在历史的长河里犹如短短一瞬。

谈到方言的消失,我以为首先要弄清一个问题:为什么会产生方言?如此才能理解方言快速消失的大背景。

在古代社会,不同民族和不同地区的人生活在不同的地理空间里,由于山川相隔,交通不便,不同地区之间的的信息交流十分困难,于是以不同地理空间为单元形成不同的语言——也包括方言。不同方言当然有共性,譬如北方方言和吴语、粤语都属于中国语言的一种,在语言学层面有诸多共性,但其发音乃至词汇又差别甚大。方言和方言之间当然会彼此影响,强势的方言对弱势方言有着压倒性的影响。所以在交通相对便利的华北平原地区,以及清代以后居民主要由移民及其后裔构成的东北、四川地区,他们的方言逐渐趋同,而形成疆域最广、使用者最多的北方方言区。而在山大沟深、河流湍急、彼此交往不方便的华南地区,不同方言趋同的进程要慢得多,“十里不同音”一直延续到四五十年前中国农耕社会的末期。

语文学习包括“听、说、读、写”,一个人的母语素养如何主要从这四个方面进行评价。但在中国几千年漫长的农耕时代,成年人识字率很低。只有对那些读过书的人,才能从“听说读写”进行全面评论,如其“口齿伶俐”,说话“条理清楚”,读书“一目十行”,写作“下笔千言”。但多数人是文盲,对其母语素养的评价只停留在“听、说”两方面。秦始皇统一了文字,使地域辽阔的中国人“书同文”,可以用一种文字记录历史,进行交流,读书人不论来自何地,梁启超可以给张之洞写信,孙中山可以上书李鸿章。但中国历代统治者从来没有能力形成“语同音”。于是在前现代中国,一个占世界人口近四分之一的民族形成一个有意思的形象:精英都用同一种文字,所以这个民族一直是统一的文化共同体,数千年而不散;而千差万别的地理条件和文化背景又使中国人有着数不胜数的方言种类。“书同文”与“语不同音”一直相安无事地并村存。

这种“语”与“文”的不同形成的平衡,让统治者没有太大的动力去统一语言——确实也做不到。统一的文字加上少数离乡外出做官或做买卖的人所用的“官话”,足够维持一个农业帝国内部必要的交流。举个例子,光绪帝召见康有为,寒暄两句,康有为用一口广东话大讲变法,光绪帝听不懂没关系,只要吩咐一句:爱卿呀,你上个折子吧。便解决了皇帝听不懂粤语的难题。

“语”和“文”的长期分开,也使方言成为一个人和一个地区居民最显著的文化标识。出门在外,亲不亲故乡人,“故乡人”凭什么来衡量呢,主要是说话口音相同或相近。因此,方言也成为一个人或一群人保持文化独立性乃至文化尊严最好的武器。这点不难理解,在国与国之间也是如此,官方语言不同的两国元首正式会见,即便一个元首对另一国元首所用的语言,如自己母语那样娴熟,但必须用翻译你来我往译一遍,原因无他,事关国格。不同方言区的人也是如此,我们老家有句俗话,“宁卖祖宗田,不卖祖宗言”,“祖宗言”就是一辈辈传下来的的方言。“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”曾经是中国文化精英的一种常态。即使到了上世纪九十年代,外出打工、当兵乃至读大学落户在大城市的人,回故乡如果对父老乡亲不说方言,会被斥为“忘本”。

以前,中国只有小部分人会走出故乡到外面与人交往,统一的文字加上蹩脚的“官话”足以应付。然而随着中国城市化时代的到来,人员流动加快,这一切完全改变了。“语同音”是时代的必然,经济与科技的发展也让“语同音”可以成为现实。

《中华人民共和国通用语言文字法》规定:“国家推广普通话,推行规范汉字。”强制要求国家机关和教育机构必须使用规范汉字和普通话。规范汉字是简化字,普通话是官方通用语言。

这样以国家的意志来推广普通话是必要的,这是建设一个现代国家和统一市场的必由之路。但是,如果时势不到,即便以公权力强制推广官方通用语,也不会有什么效果,假设一百多年前的清代,皇帝下这样的诏书,不会有什么用,大多数人生长又终老在故乡,小农经济是整个帝国的主要经济形态,说方言足够用于日常交流。

中国经过近四十年的改革开放,经济、科技和教育成绩斐然,这些进步应归功于市场经济体制的确立。商品、资本、劳动力跨区域频繁流动,进行市场化配置,这三大要素的流动是否高效,基础是不同地区的人可以进行通畅的信息交流,那么大家都说普通话不是一个人愿不愿意的问题,而是参与到市场经济中必须这样做。国家的法律之规定,广播和电视的普及,用普通话教学之推行,只是为了迎合这样的大趋势。

在市场化大潮之下,标准化是一种趋势,个性化的东西将越来越少,不独是语言。就以养育婴孩为例,在前现代社会里,各地差别甚大,有各种不同的风俗,连摇篮的样式也是就地取材。可到了今天,随着电子商务的发达,黑龙江的妈妈和四川的妈妈给孩子买的玩具几乎是一样的标准,选择奶粉的品牌也可能趋近。等孩子长到三、四岁,看的动画片是一样的,幼儿园老师的教学方式也是一样的。在这样的标准化时代,孩子们从小用通用语言即普通话交流,而不会或不愿意说方言,是很自然的事情。

方言逐渐消失,就是标准化消灭个性化的大背景下一种必然。当然,普通话也有它的劣势。因为普通话以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范,它不属于任何一种方言,既不等于东北话,也不等于北京话,严格地说只是一种人为规范的书面语言,表达的生动性自然不如方言。现代一些知名作家如以北京话为底子写作的老舍和以西南官话为底子写作的沈从文,如果抽掉他们语言中那些地域色彩,置换成中规中矩的书面语言,他们的作品魅力将大打折扣。

不过,我认为这也是不是什么太大的问题。人们在使用普通话进行口语交流时,一些生动而传神的词会被创造出来,许多方言中生动而传神的词也会被借用,不断丰富普通话。比如东北话“忽悠”,北京话的“轴”、“开涮”,河南话的“怼”,四川话的“巴适”,等等,被全国人民使用,来更好地表达情感。只是,这些方言词汇抽掉了当地的语音,而用了普通话的发音。

“无可奈何花落去”,许多方言逐渐消失,是时代使然;“似曾相识燕归来”,方言中一些精妙的词,必然汇入普通话使人际交往的词汇更加丰富。

方言是保护不住的,消失就消失吧,历史上消失了多少语言呀。当然,从学术和文化的角度而言,采取现代科技留住祖辈的声音,让后人了解到曾经中国各地的人怎么说话,亦很有必要。就此而言,汪涵的做法是值得肯定和钦佩的。

【本文首发“UC大鱼号”,请点“阅读原文”】

往期精彩文章

红薯粉,一道饥饿时代的美食

京华烟云 |有幸住近丞相祠

江湖已远 ,「武林高手」路在何方

高唐州知州放出狠话:谁敢阻挡拆迁让他破家灭门

给高官忍辱含垢做姑爷:说说祁同伟和梁中书