3月5日政府工作报告提出“

坚持以中心城市

引领城市群发展”。

4月8日,国家发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》,

放开放宽落户限制,

大城市群都市圈受益。

12月15日,《

求是

》杂志刊发习近平总书记的重要文章《推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局》(全文附后),指出“

我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。

我们必须适应新形势,谋划区域协调发展新思路。

”。

长期以来,我们根据全球人口流动的基本趋势和规律,倡导改变过去“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”的小城镇模式思路,

建言献策

确立城市群都市圈的城市规划和区域规划战略。

本文为任泽平博士2019年2月在中国发展高层论坛热点前瞻论

坛上的发言。

文 恒大研究院 任泽平 熊柴 闫凯等

过去几十年中国城市化模式长期存在争论:

小城镇模式还是以大城市引领的都市圈城市群模式?

从文件和实践看,过去总的指导思想是:

“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”,即小城镇模式的区域规划和城市规划思想长期主导

,初衷是为了避免其他国家走过的城市化弯路,比如欧美的大城市病、拉美的贫民窟等问题,这是中国相当一部分学者和政策设计者的主张。

听起来好像非常理想,关起门来想好像也很合理,但实践中却严重脱离实际,与人口流动趋势、发达国家城市化国际经验、市场化配置资源等相违背,造成了一系列严重问题。

很多问题争论不休,是因为看问题的视野不够开阔,闭门造车,“差不多”就会“差很多”。当采取国际视角后,很多问题就会变得十分清楚。那么,回应城市化模式争论,需要研究清楚四个基本问题:世界各国人口流动的基本趋势是什么?人口流动的驱动因素是什么?过去几十年中国小城镇化模式规划思想造成了什么影响?中国未来城市化模式:小城镇化还是城市群都市圈?

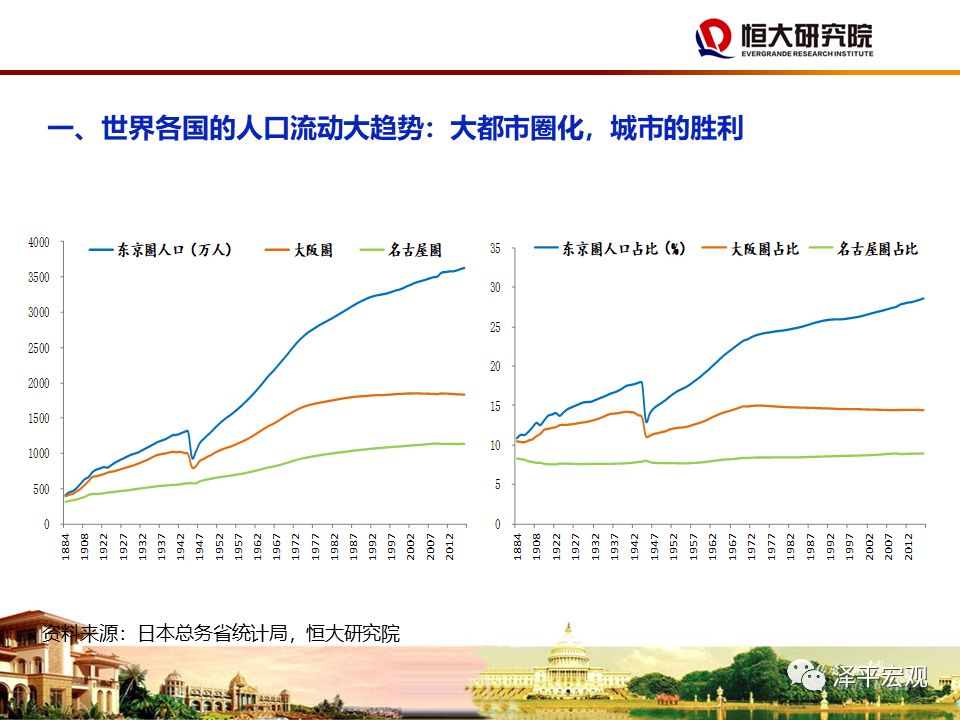

一、世界各国人口流动的基本趋势:

都市圈化,城市的胜利。

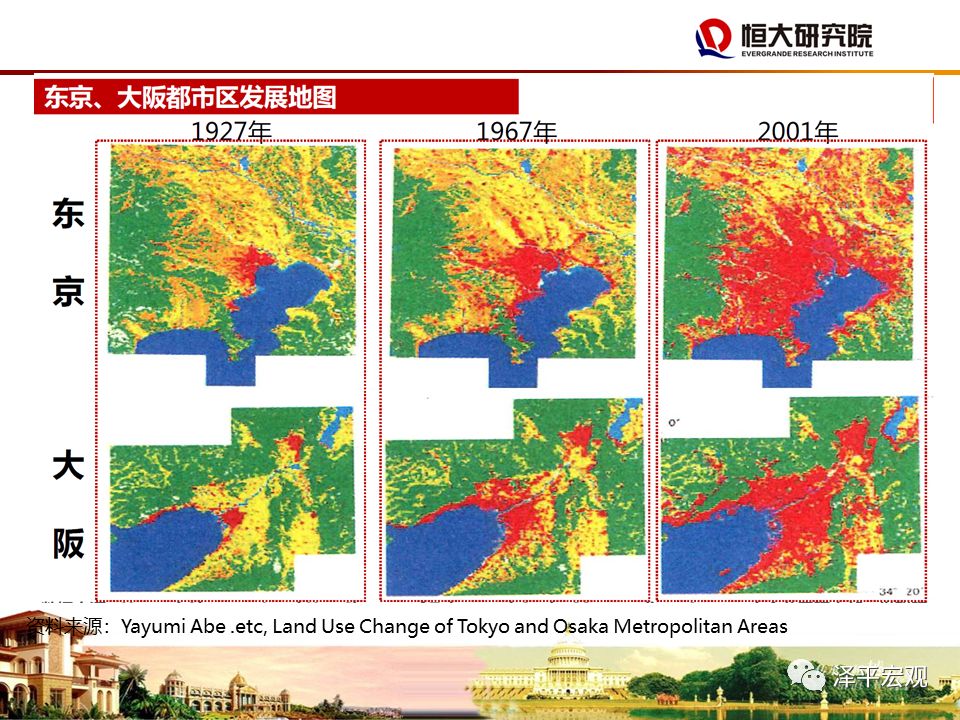

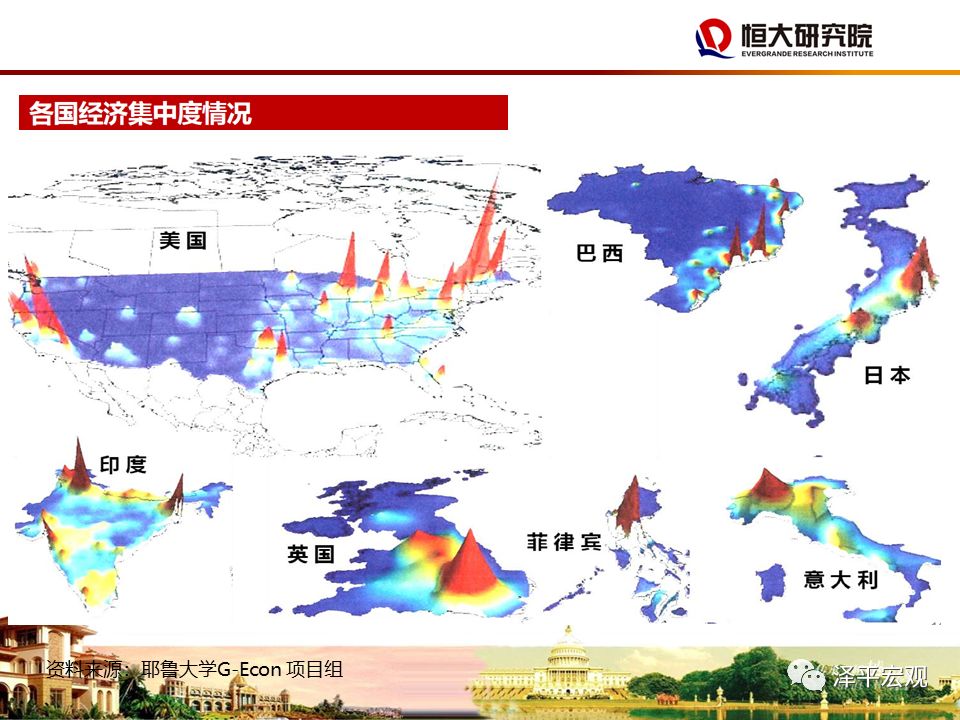

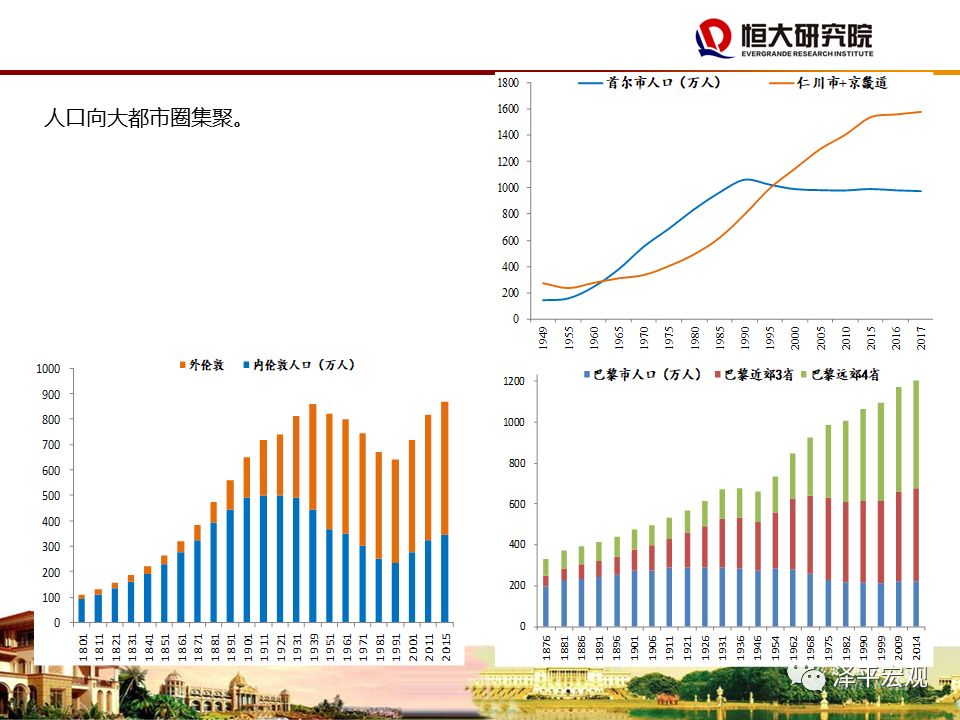

我们采用近百年的跨国数据,涵盖美国、英国、法国、德国、意大利、日本、韩国、印度、巴西、中国等不同类型国家,研究发现,除了德国等少数国家,

绝大多数国家的人口都在持续向城市群、都市圈集聚,人口平均分布和区域均衡发展是个伪命题。

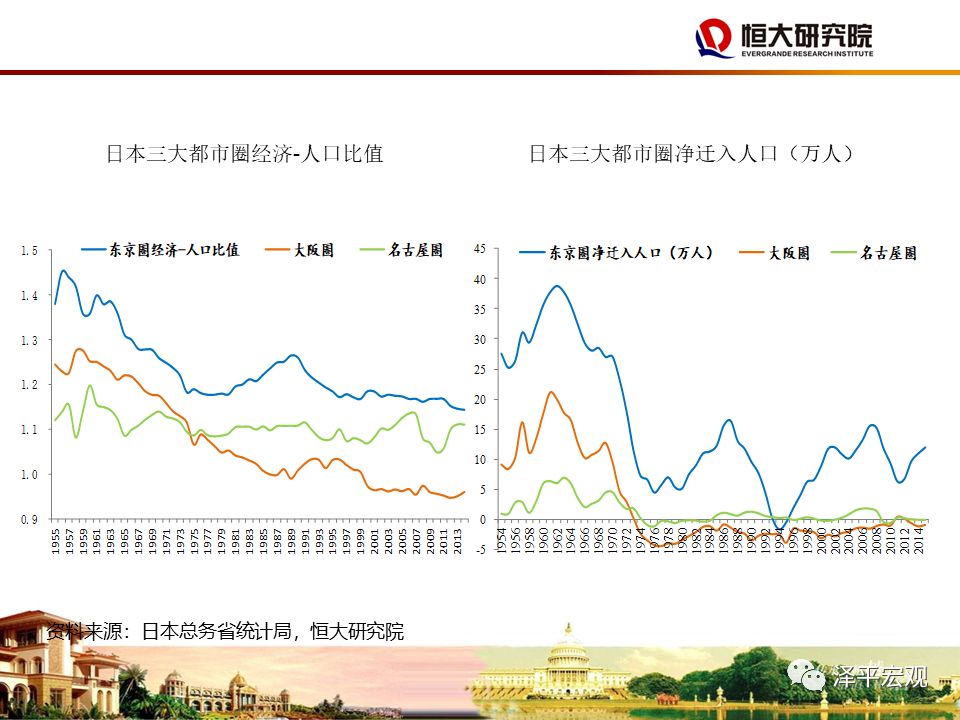

发达国家城市化一般经历两个阶段:从城镇化到城市群都市圈,部分国家会在城市化后期出现郊区化,比如美国,但仍是都市圈内部的人口分布调整,而不会出现人口回流小城镇甚至农村的整体现象。

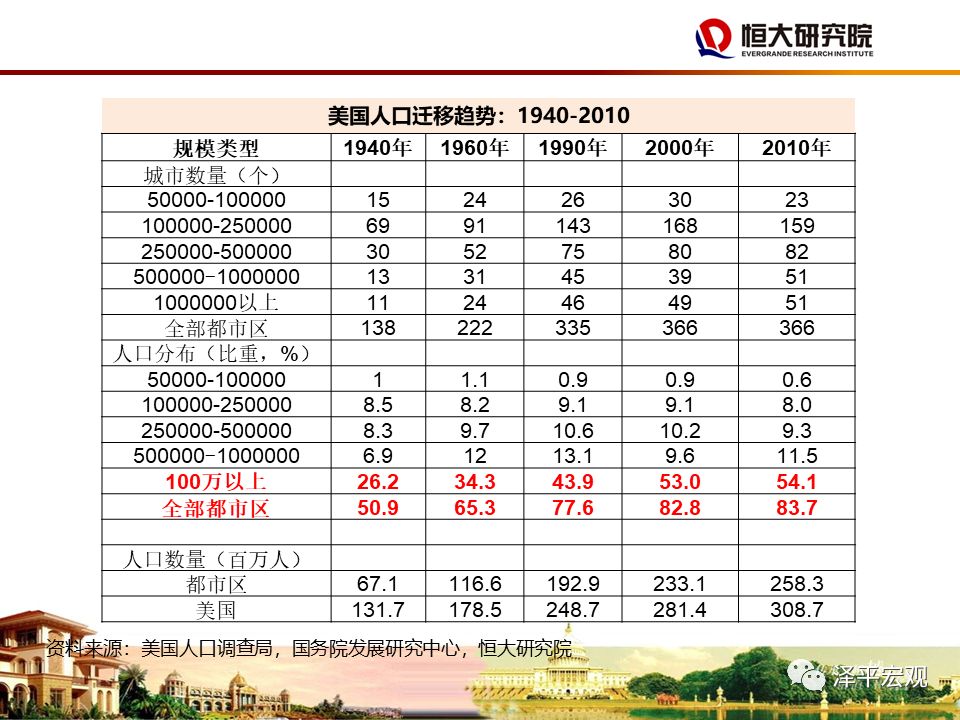

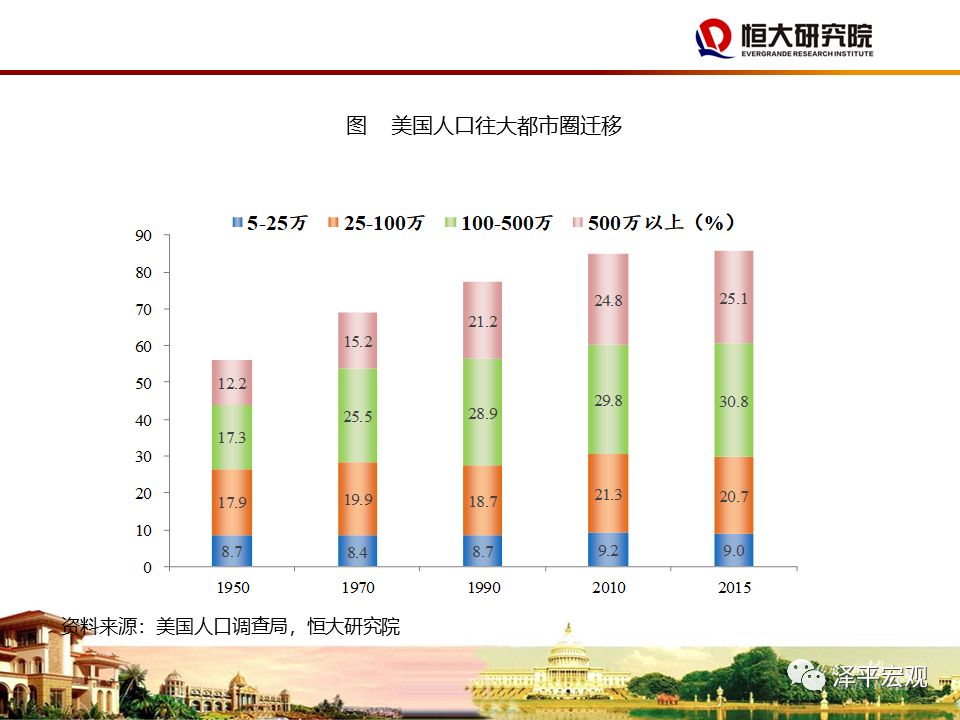

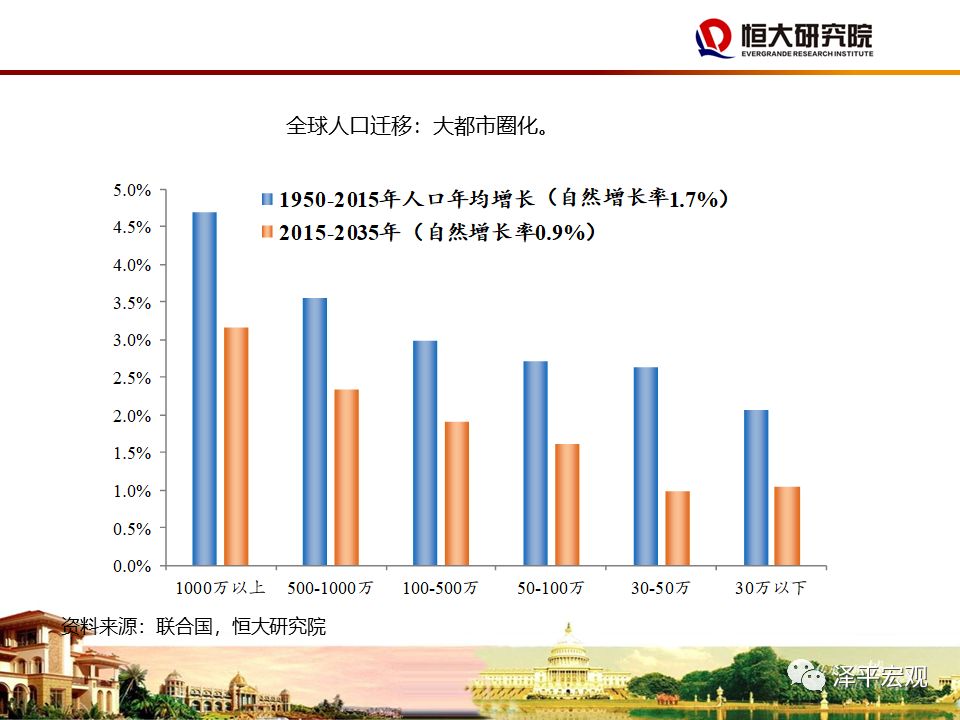

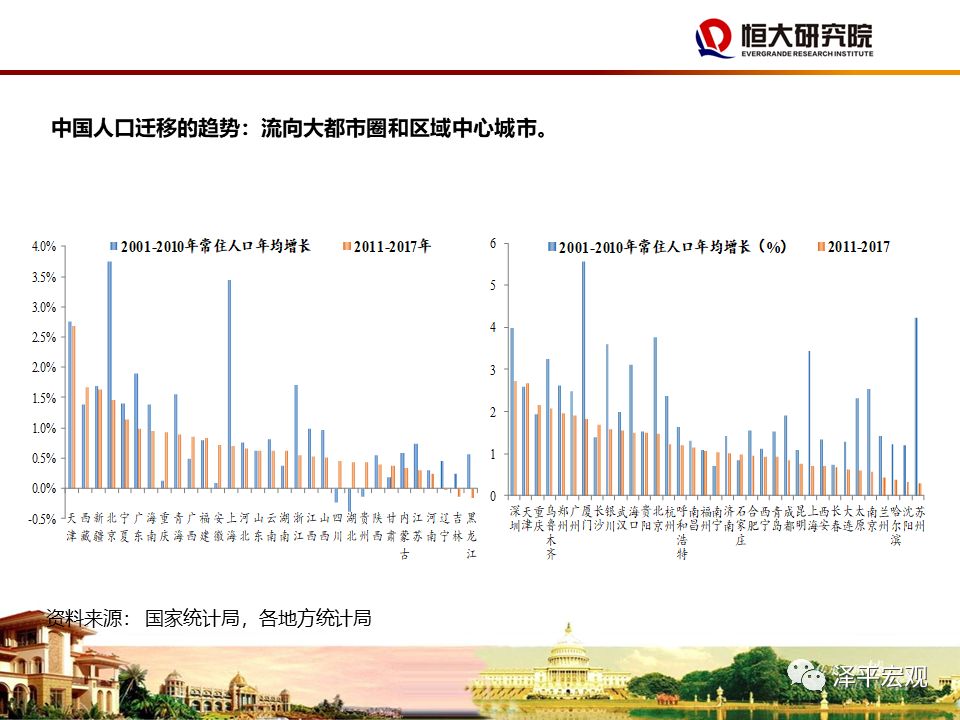

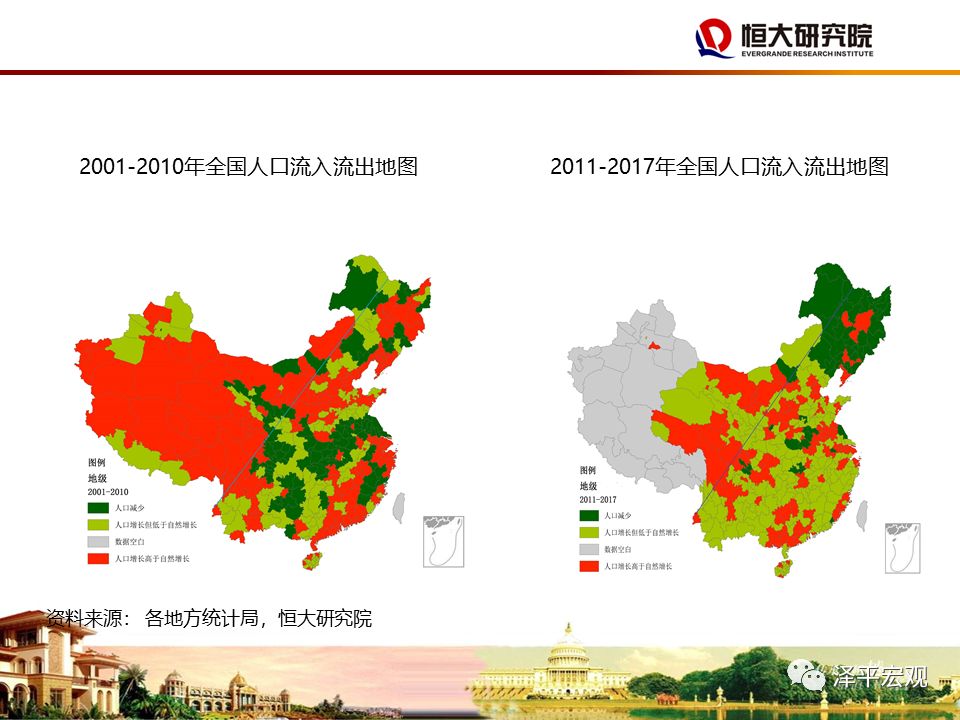

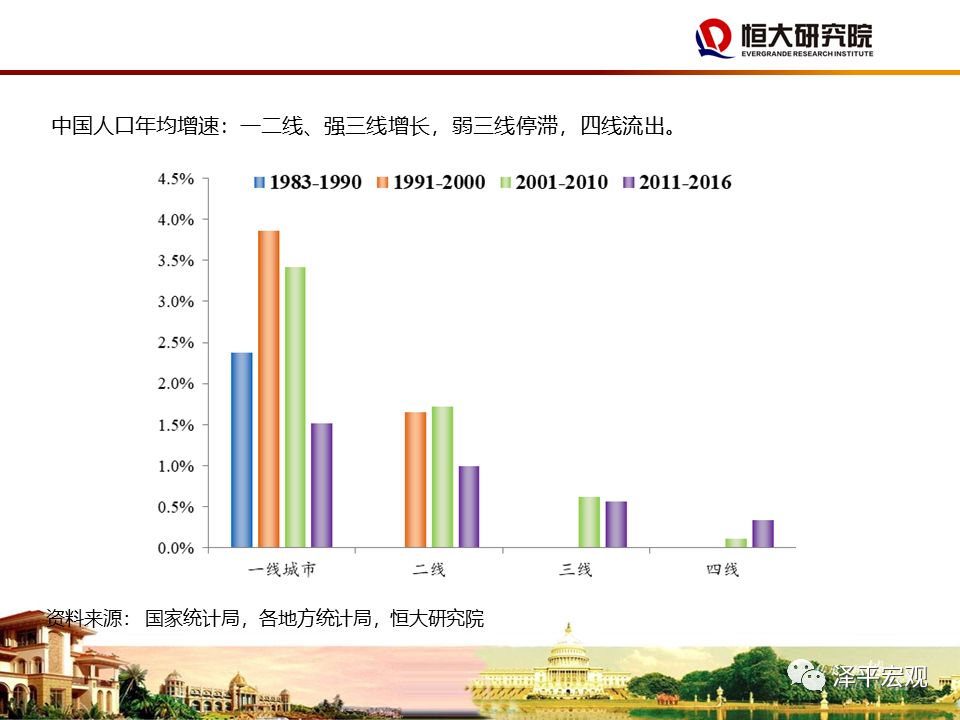

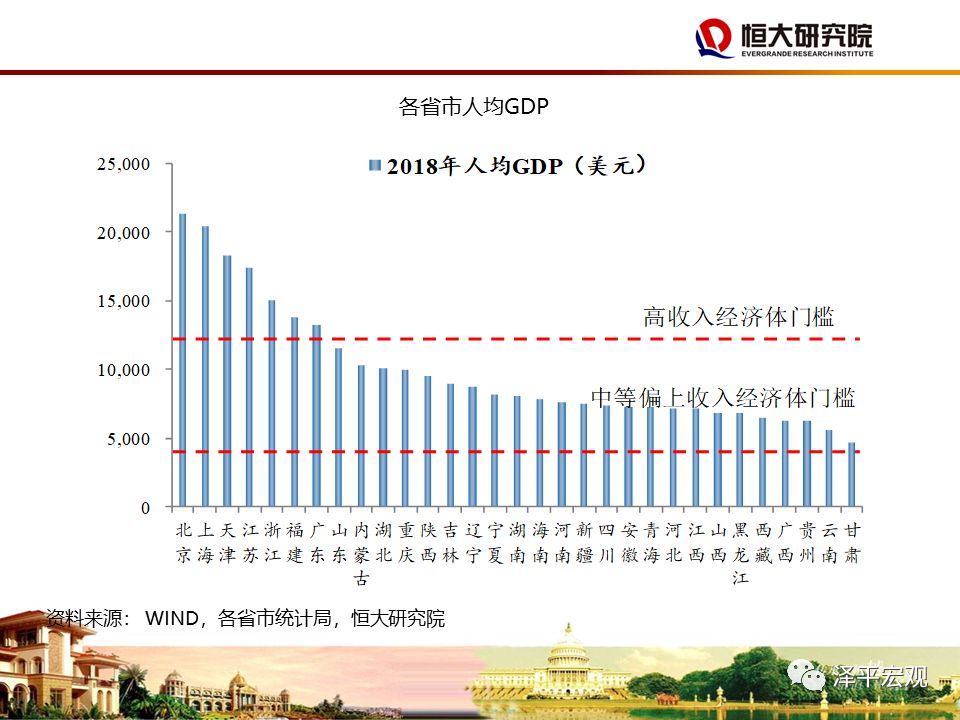

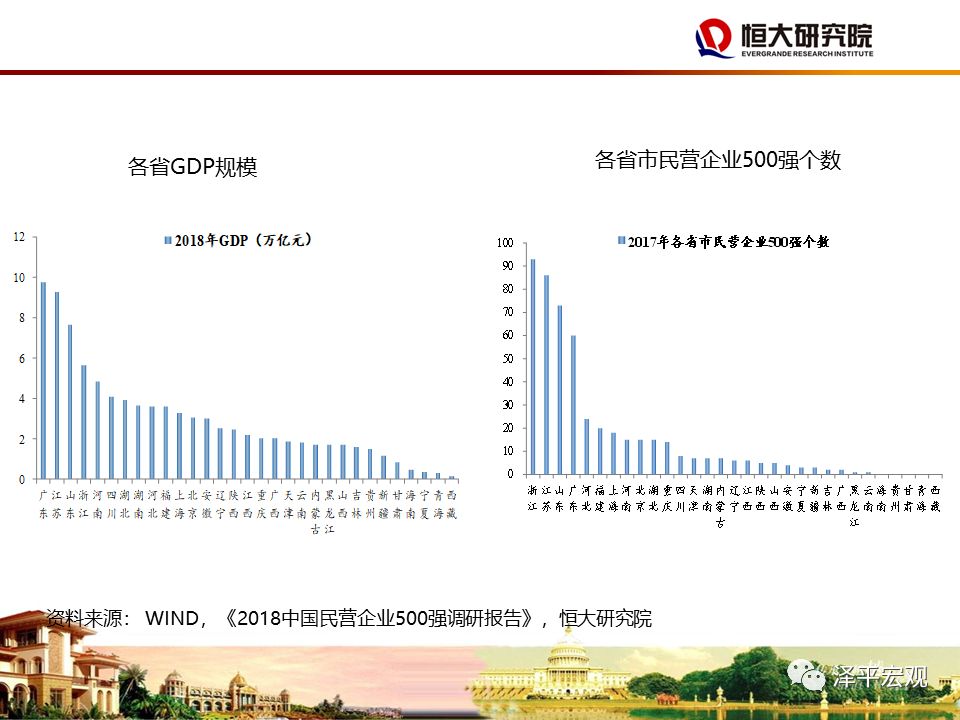

从联合国公布的1950年以来全球数据看,越是能级高的都市圈人口增长越快,比如500万人以上的都市圈,而越是能级低的城市人口增长越慢甚至净流出,比如50万人以下的小城市。从1983年以来中国人口的年均增速看:一二线、强三线增长,弱三线停滞,四线流出。从上百年全球人口流动的基本趋势看,小城镇化模式与经济规律不符。

客观讲,发达国家城市化模式虽然存在诸多问题,但整体上是成功的,尊重了市场规律、优化了资源配置、促进了经济增长、实现人的自由流动与发展,主张“小城镇化模式”的学者和政策研究者试图超越经济规律、市场化原则和发达国家成功经验,试图通过采取行政措施人为阻碍人口自由流动、人民对城市文明的向往以及年轻人社会阶层流动,是相当自负的。

二、

人口流动的驱动因素和基本规律:

人往高处走,人随产业走。

全球和各国人口流动符合经济-人口分布平衡法则

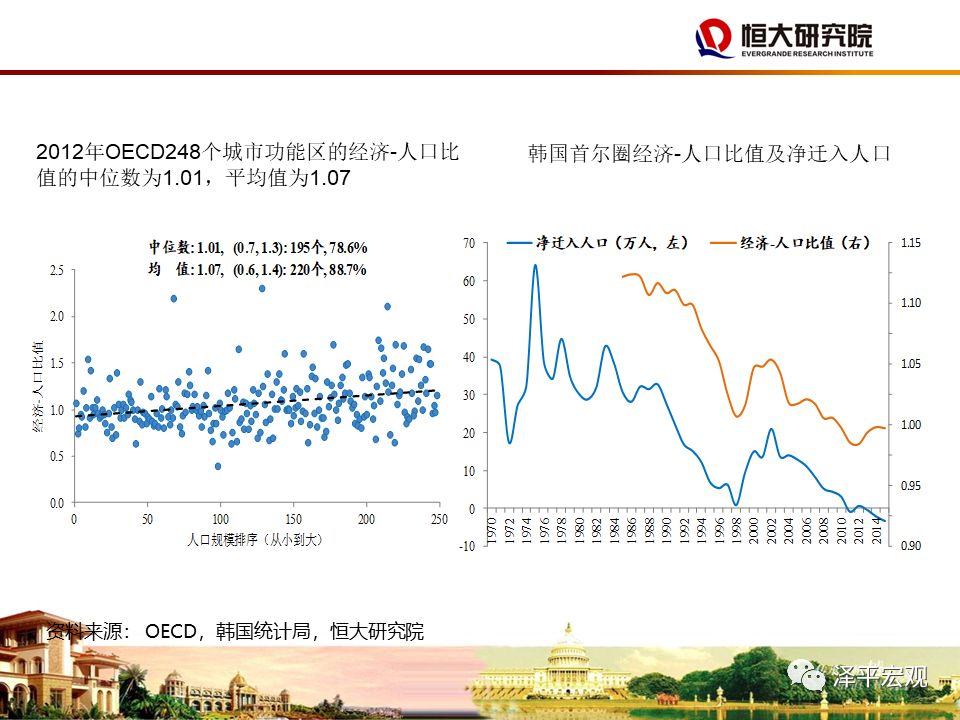

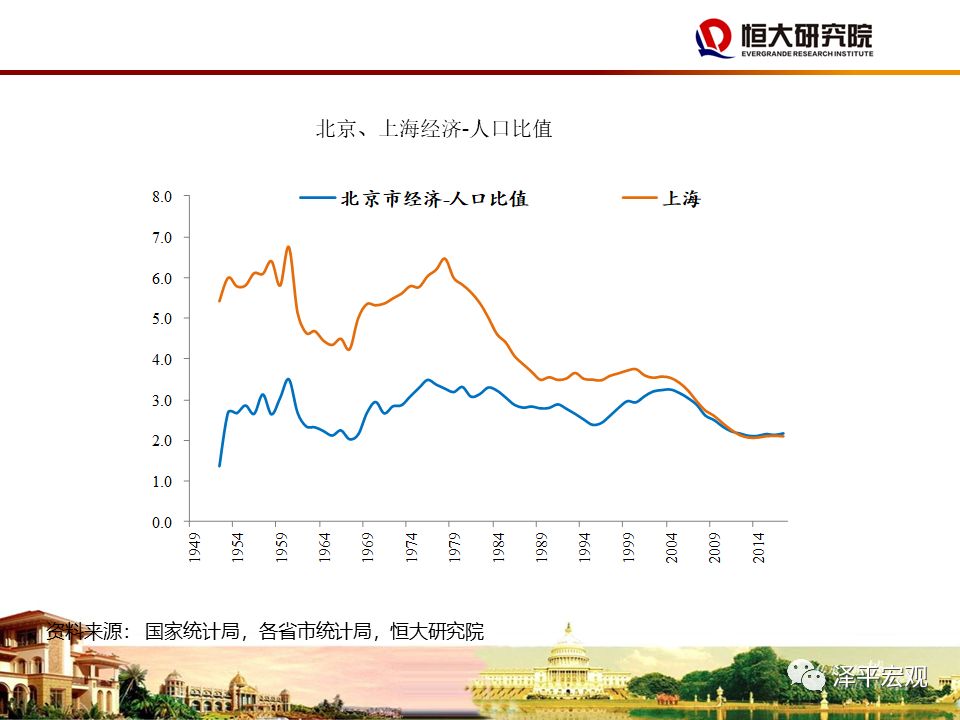

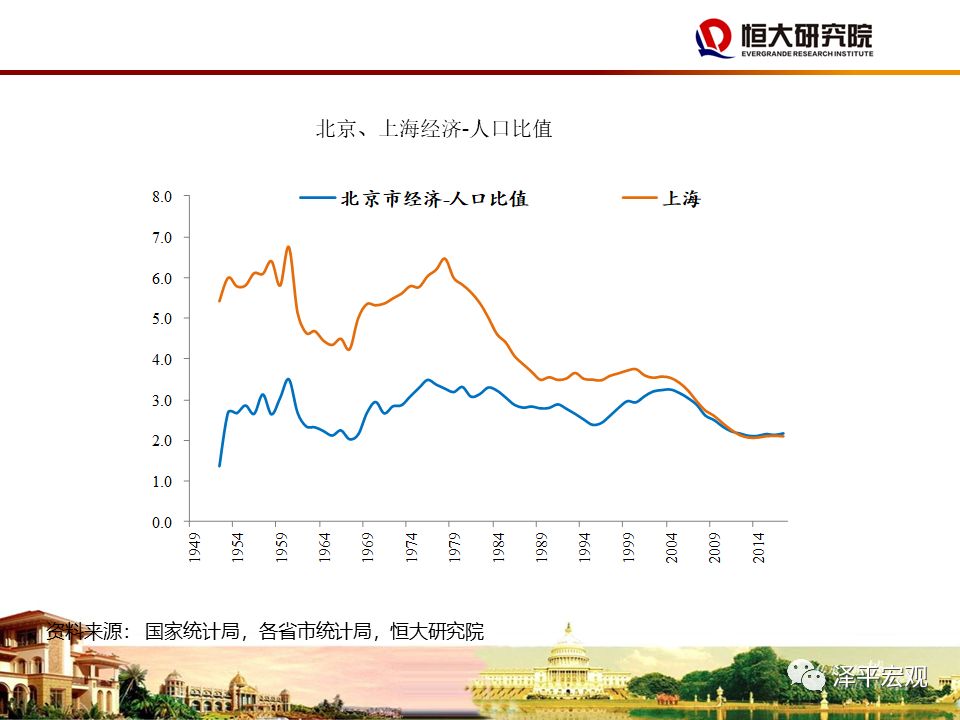

:在完全的市场竞争和个体同质条件下,较高的人均收入将不断吸引区外人口净迁入,直至该地区人均收入与其他地区持平。(参见:2018年《中国人口大迁移》、2016年《控不住的人口:从国际经验看北京上海等超大城市人口发展趋势》、《人口迁移的国际规律与中国展望》)。2012年OECD248个城市功能区的经济-人口比值的中位数为1.01,平均值为1.07。

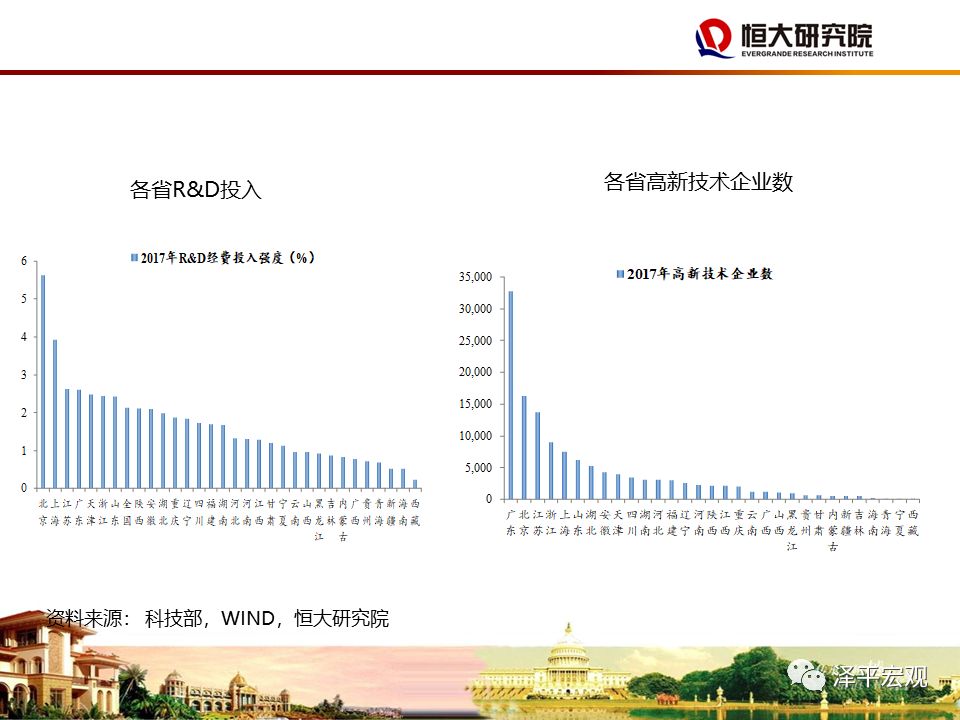

由于规模效应、交易成本、物流成本等,大多数产业具有集聚效应,服务、高新技术、金融、制造等更明显,人随产业走,人口自然向城市群都市圈集聚,向经济更发达、收入水平更高、更能提供就业机会的地区流动和集聚,尤其那些有才华有梦想的年轻人。

无论是“中国梦”还是“美国梦”,核心是实现社会阶层流动。

三、过去几十年中国小城镇化模式主导:

人地分离,供求错配。

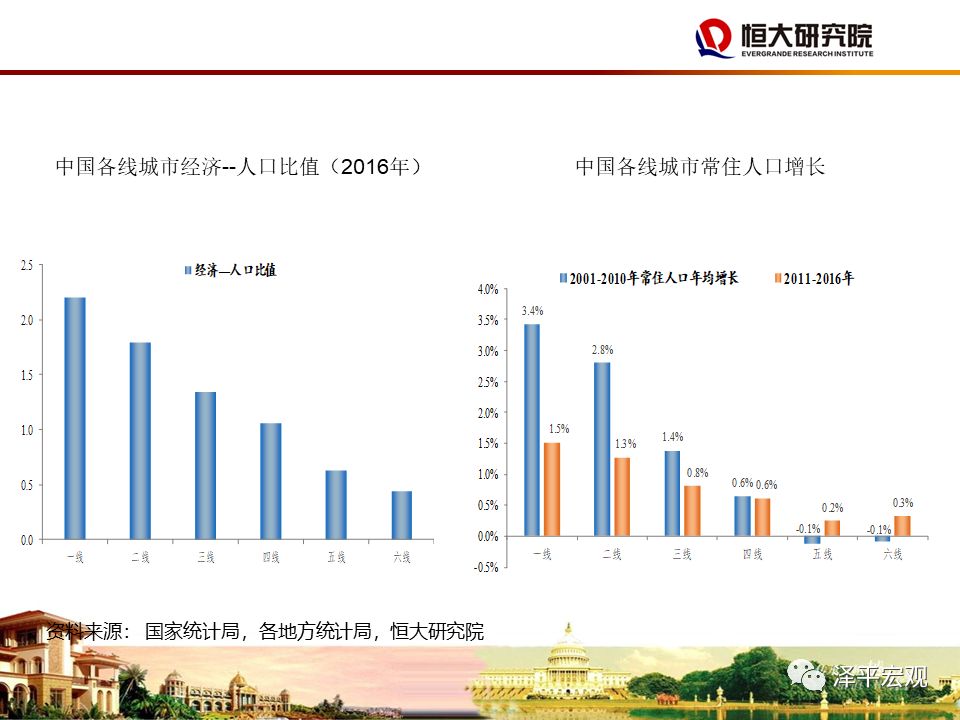

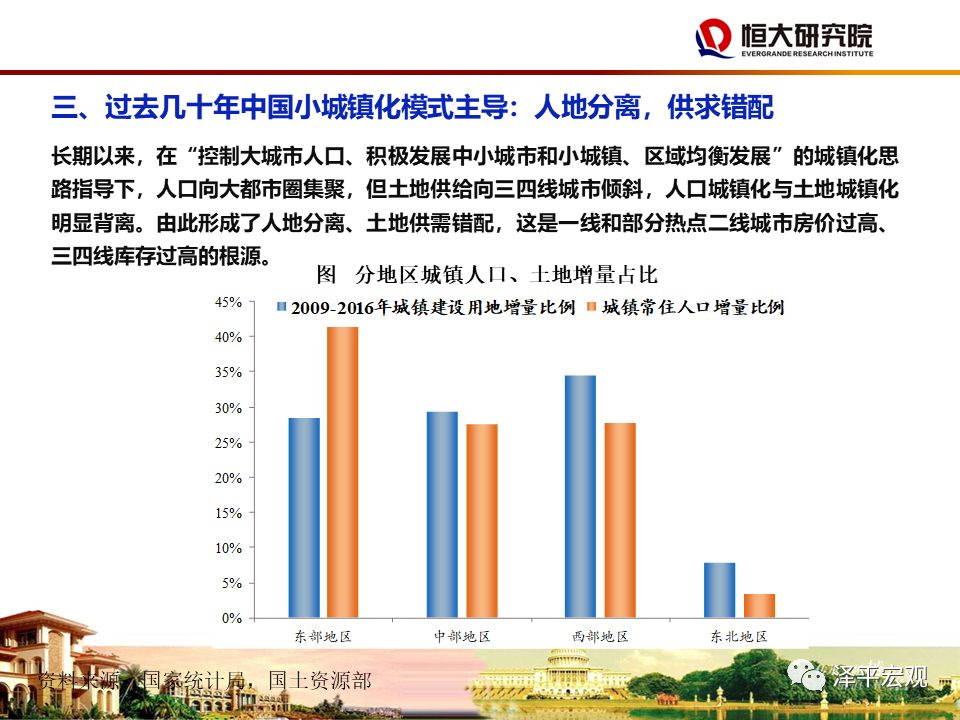

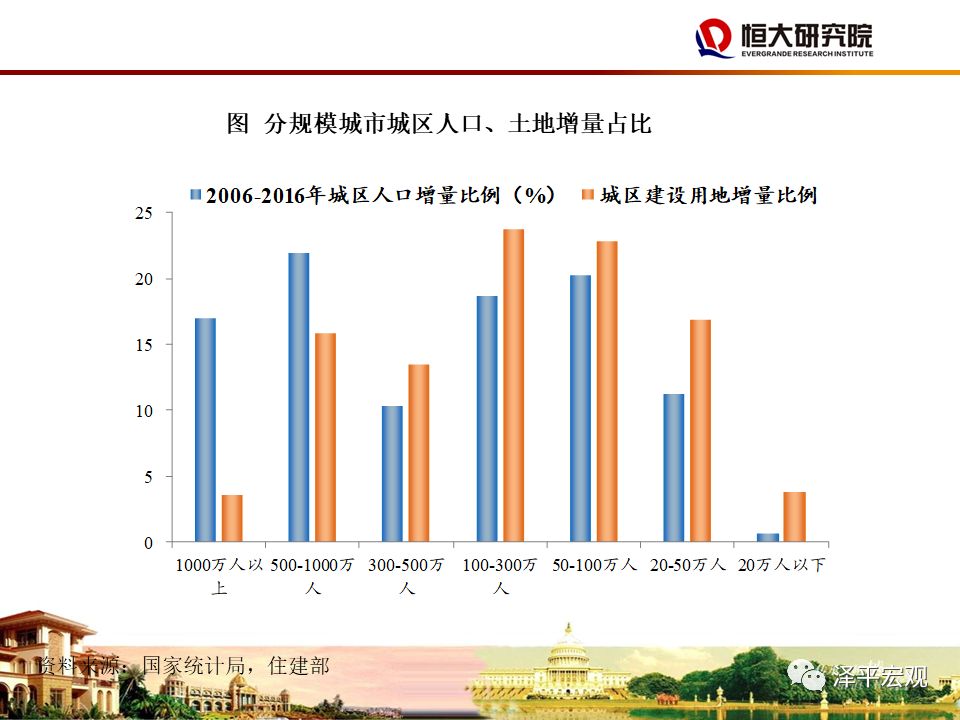

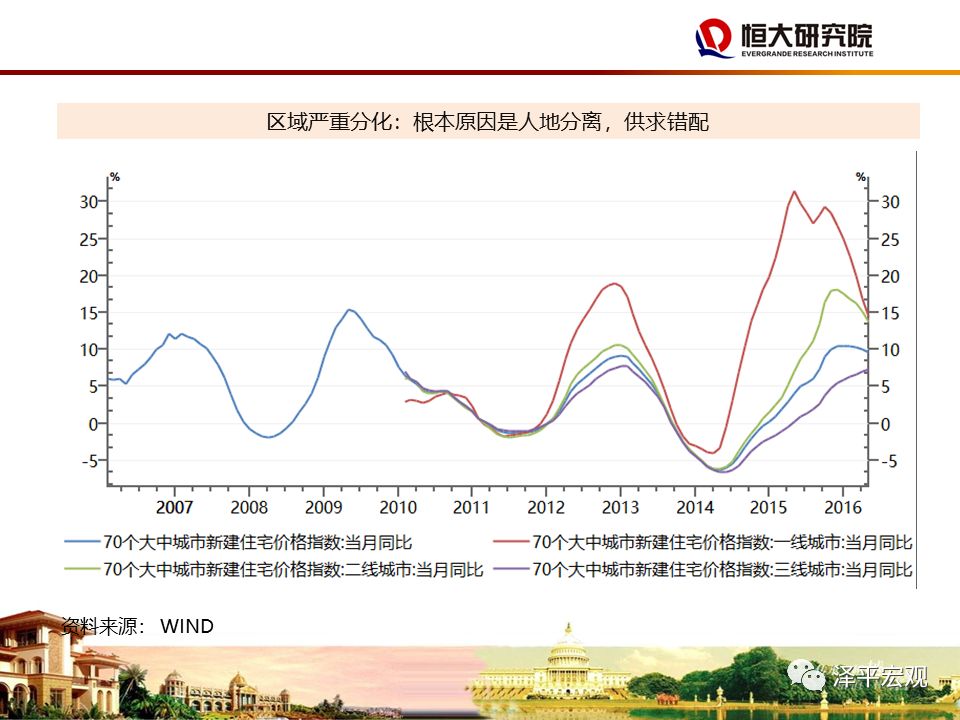

长期以来,在“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”的城镇化思路指导下,人口向大都市圈集聚,但土地供给向三四线城市倾斜,人口城镇化与土地城镇化明显背离。

由此形成了人地分离、土地供需错配,这是一线和部分热点二线城市房价过高、三四线库存过高的根源。

四、改变区域规划的主导思想:

尽快确立中国城市群都市圈的城市化模式。

2018

年中国城镇化率59.6%,未来还有较大空间。

根据经济规律和国际经验,人往城市群都市圈流动的趋势还远远没有结束,到2030年2亿新增城镇人口的约80%将分布在19个城市群。

建议:

1

、首先需要解决深层次认识问题。

深刻认识城市群、都市圈比小城镇更节约土地、更节约能源、更有活力、更有效率,更符合产业集聚和人口集聚的经济社会发展规律。

违背经济规律必然受到惩罚,小城镇化模式导致人地分离供求错配、一二线高房价三四线高库存、大城市公共交通供给不足、城市建设用地供给不足、人的城镇化落后于土地城镇化、资源浪费、内需不振、区域分割等。

2、尽快改变“控制大城市人口、积极发展中小城市和小城镇、区域均衡发展”的城镇化思路,

确立城市群都市圈的城市规划和区域规划战略。

小城镇模式本质是采用行政手段固化人口、土地、技术、金融等要素流动,不利于优化资源配资,违背市场化改革方向,固化社会阶层流动,本质是计划经济思路。

确立城市群模式,需要一系列市场化改革,要促进人口、土地、技术等要素自由充分流动,推动农民工市民化,社保跨区域联接流动,户籍制度改革,跨省换地等。

3

、大力实施人地挂钩,实现供求平衡。

推行新增常住人口与土地供应挂钩,人口流入的城市群都市圈要加大建设用地供应,人口流出的区域要减少土地供应。

这是再朴素不过的道理。

4

、优化人口的空间分布,促进职住平衡。

推进新增人口向新城集聚,并积极在新城布局相应产业,包括向新城疏解中心城部分功能及部分优质公共服务资源,减少交通拥堵。

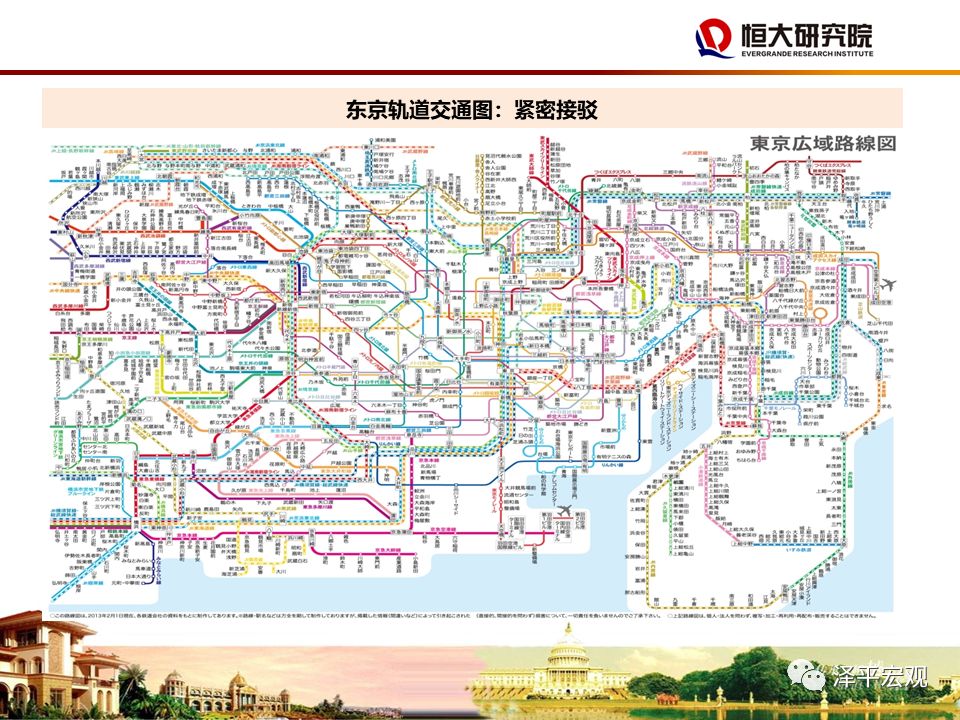

5

、进一步发展城市轨道交通,尤其在城市群都市圈。

大力提高城市轨道交通路网密度,推进轨道交通系统制式多元化发展,改变当前以中心城为核心的放射型轨道交通体系为环状“井”字形。

6

、改善北京、上海等大城市人口调控政策,打造国际化大都市,增强城市活力。

改变人口总量调控目标,保持相对开放的人口迁徙政策,吸引区外年轻人口。

任泽平,恒大集团首席经济学家(副总裁级)、研究院院长。兼任首都金融智库专家,全国工商联智库委员会委员,科技部国家高新区升级评审专家,中国新供给

50

人论坛成员,中国人民大学、中央财经大学、对外经贸大学、南开大学等兼职导师。

中国人民大学经济学博士,清华大学经济管理学院博士后。曾先后担任国务院发展研究中心宏观部研究室副主任,国泰君安证券研究所董事总经理、首席宏观分析师,方正证券首席经济学家、研究所联席所长。长期从事宏观经济、公共政策、房地产等研究。曾参与重大文件和改革方案起草,在国务院发展研究中心年度量化绩效考核排名第四、第六。在《人民日报》、《经济研究》等报刊发表文章百篇,出版专著译著《宏观经济结构研究》(入选“当代经济学文库”)、《从奇迹到成熟:韩国转型经验》、《大势研判:经济、政策与资本市场》、《房地产周期》《新周期:中国宏观经济理论与实战》等。先后提出“新

5%

比旧

8%

好”、“

5000

点不是梦”、“改革牛”、“经济

L

型”、“新周期”、“房地产长期看人口、中期看土地、短期看金融”等重要判断,是中国金融市场上最具影响力的经济学家之一。

2015

年带领团队在中国机构投资者的各大评选中,获得宏观第一大满贯冠军,获得新财富四项大奖,为新财富最佳分析师评选历史上获此殊荣的第一人。

熊柴,

恒大研究院院长助理、首席城市研究员。

清华大学经济学博士,中国社科院人口与劳动经济研究所博士后,副研究员职称。长期从事宏观地产、区域和城市发展、人口、土地研究。曾任方正证券宏观分析师,团队获新财富最佳分析师第三名。在主流报刊《经济日报》、《经济学动态》、《中国金融》等发表文章近

30

篇,合著《房地产周期》(人民出版社)。曾参与起草重要文件,多次参与撰写高层内参并获中央领导批示。主持一项国家社会科学基金,曾获国家发改委十三五问计求策活动一等奖等省部级奖励。

推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局

本文为习近平总书记2019年8月26日在中央财经委员会第五次会议上的部分讲话。

当前我国区域经济发展出现一些新情况新问题,要研究在国内外发展环境变化中,现有区域政策哪些要坚持、哪些应调整。要面向第二个百年目标,作些战略性考虑。

一、正确认识当前区域经济发展新形势

我国幅员辽阔、人口众多,各地区自然资源禀赋差别之大在世界上是少有的,统筹区域发展从来都是一个重大问题。

新中国成立后,我国生产力布局经历过几次重大调整。“一五”时期,苏联援建的156项重点工程,有70%以上布局在北方,其中东北占了54项。后来,毛泽东同志在《论十大关系》中提出正确处理沿海工业和内地工业的关系,20世纪60年代中期开展“三线”建设。改革开放以后,我们实施了设立经济特区、开放沿海城市等一系列重大举措。20世纪90年代中后期以来,我们在继续鼓励东部地区率先发展的同时,相继作出实施西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策。党的十八大以来,党中央提出了京津冀协同发展、长江经济带发展、共建“一带一路”、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等新的区域发展战略。下一步,我们还要研究黄河流域生态保护和高质量发展问题。

当前,我国区域发展形势是好的,同时出现了一些值得关注的新情况新问题。一是区域经济发展分化态势明显。长三角、珠三角等地区已初步走上高质量发展轨道,一些北方省份增长放缓,全国经济重心进一步南移。2018年,北方地区经济总量占全国的比重为38.5%,比2012年下降4.3个百分点。各板块内部也出现明显分化,有的省份内部也有分化现象。二是

发展动力极化现象日益突出。

经济和人口向大城市及城市群集聚的趋势比较明显。

北京、上海、广州、深圳等特大城市发展优势不断增强,杭州、南京、武汉、郑州、成都、西安等大城市发展势头较好,形成推动高质量发展的区域增长极。

三是部分区域发展面临较大困难。东北地区、西北地区发展相对滞后。2012年至2018年,东北地区经济总量占全国的比重从8.7%下降到6.2%,常住人口减少137万,多数是年轻人和科技人才。一些城市特别是资源枯竭型城市、传统工矿区城市发展活力不足。

总的来看,我国经济发展的空间结构正在发生深刻变化,中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式。

我们必须适应新形势,谋划区域协调发展新思路。

二、新形势下促进区域协调发展的思路

新形势下促进区域协调发展,总的思路是: