传媒内参导

读

:

到了2017年,直播综艺似乎一下子淡出了人们的视野,宣传上也几乎看不到踪迹,令人不禁怀疑直播综艺是否已经销声匿迹?

来源:传媒独家(ID:cmdujia)

文/夕缶

《饭局的诱惑》、《十三亿分贝》、《看你往哪跑》、《茜你一顿饭》、《晚安朋友圈》,这些去年火过一时的直播综艺是否还都记得?

2016

年被称为网综元年,也同样是直播行业集中爆发的一年。而在二者的结合之下,一种全新的娱乐形态——直播综艺应势而生,并催生了一批红极一时的同类节目。

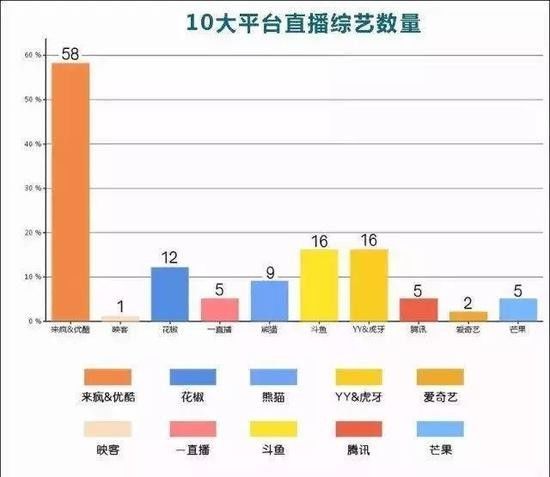

2016年10大平台直播综艺数量

2016年10大平台直播综艺数量

当年单是来疯直播一家就“来疯”一般宣布投入20亿元联合100家制作机构打造“疯火计划”,推出不少于500档互动综艺。

然而到了2017年,直播综艺似乎一下子淡出了人们的视野,宣传上也几乎看不到踪迹,令人不禁怀疑直播综艺是否已经销声匿迹?

事实上直播综艺依然坚强地活着,虽然其声量极小,也并未像网综的节目发展态势一样呈直线上升式发展,但毋庸置疑的是许多直播行业的从业人群一直在积极探索这种综艺形态的生存与发展,从未放弃。

其实如果说2016年是大量资本涌入霸占直播市场的一年,那么2017年就是资本退潮,让行业回归理性的一年。

比如今年年初万合天宜与斗鱼直播合作建立了万星人直播,推出了一系列直播综艺节目,包括国内首档美女搏击直播真人秀《女拳主义》、首档互动直播综艺剧《在下大主播》、两性私密话题直播综艺《别作了爱吧》、网络扮演类脱口秀《花边RPG》以及明星烧脑谈判游戏综艺《一炮打响》。

再比如,熊猫直播推出了《来吃来吃大胃王》,全民直播推出了全球首档3D虚拟偶像直播互动综艺节目《作死直播间》、《全民大胃王》、《全民大状》等PGC直播综艺,爱奇艺奇秀直播推出了《快乐向钱冲》等。

值得注意的是,

今年的直播综艺虽然在数量和影响力上都不能和去年同日而语,但仔细对比会发现其节目形态的种类有所增加,涉及的题材更为多元化

:覆盖了游戏竞技类、偶像养成类、悬疑推理类、脱口秀类、旅游体验类、美食分享类、体育类、两性类以及角色扮演类等各类题材。

同时还新增了不少新的玩法

,比如反响较好的《在下大主播》就首次融入了剧的元素,定位为国内首档互动直播综艺剧。在节目中,无论是演员出场还是主角表演都是一镜到底,由观众来决定剧情的走向,将《万万想不到》的反转效果充分运用到了直播节目之中。

这说明,虽然在整体趋势下人们对于直播综艺的关注度有所下降,但是在直播领域内的专业从事人员正在试水直播综艺的不同玩法,试图找出一种能够迎合大众的最佳形态。

张绍刚老师曾在《传媒产业》上所刊发的《网络直播+综艺节目创设与发展》一文中提到,网络直播+综艺节目的创设有三个难点:

第一,网络直播+综艺节目面临的技术问题。

在现有的网络直播平台上,主播与用户大多以文字方式进行互动,虽然有些直播平台开始导入受众的音视频流,但也只是引进一路信号,不能进行多路音视频互动,而它正是网络直播+综艺节目的刚性需求。

因此,如何实现多路音视频的导入、如何全景展示节目参与者和受众的真实体验、如何在直播过程中对错误信息和观点进行过滤等问题,都应引起网络直播+综艺节目制作者的高度重视。

第二,网络直播+综艺节目的结构和叙事问题。

受众的广泛参与使得节目叙事更加多元、节奏更难掌握,但并不意味着节目无控制无安排。因此,节目制作者要对叙事结构进行妥善设置,确保在任何情况下都能有效控制节目进程,达到预期效果。

对于以主持人和嘉宾为导向的节目而言,主持人必须具备较强的现场调控能力;对于多人参与的竞技游戏类节目而言,必须做到结构安排巧妙、环节设计恰当,还要避免模仿和跟风,防止节目内容的同质化。

第三,网络直播+综艺节目的制作成本问题。

传统的综艺节目在演员阵容、技术、置景等方面投资很大,大都能获得良好的收视效果。网络直播+综艺节目正在起步,其技术研发、平台搭建、场景使用等需要投入足够的资金。如何用有限资金打造出精彩节目是节目制作者必须要考虑的重要问题。

有意思的是,在原文中,

张绍刚老师用网络直播+综艺节目来表示“直播综艺”。

直播综艺来自网络直播大规模兴起之后,许多新旧电子媒体开始将内容制作与网络直播嫁接起来,试图打造“网络直播+”的新型节目模式。

在张绍刚老师看来,综艺节目若想借助网络直播得到全新的发展,就要改变传统的思维模式,

不能单纯将网络直播作为一种传播渠道进行内容生产的重构,形成综艺+直播的物理叠加,而应该将网络直播作为一种建构元素纳入节目制作环节,促成网络直播+综艺的化学反应,才能使节目创新发展并完成转型。

纵观今年的直播综艺不难发现,和去年相比,今年的直播综艺受众更加聚焦在直播受众人群,而不像去年一般试图占领综艺的受众,其内容上网络化语言也更加明显,更加低龄化。

在笔者看来这是一个很好的开始,在去年直播综艺兴起的时候人们似乎掉进了一个误区,认为直播综艺就像网综之于电视综艺而言,不过是更换了平台播放、可涉及内容更为自由而已。

但事实上,以往的电视综艺经验并不能为作为直播+综艺的借鉴教材,其受众人群,节目形态以及播出节奏上都有很大不同。

直播综艺要想做出现象级的节目就必须摒弃以往先入为主的节目制作概念,仔细研究网络直播受众人群的喜好和行为,以一种全新的思维去创作打造。

据不完全统计,当前我国进行网络直播服务的企业超过300家,数量还在增长。根据艾瑞发布的《2017年泛娱乐直播用户白皮书》,截至2016年底,无论是PC端还是移动端泛娱乐直播用户规模均达到9000万。超过半数用户是重度用户,每天至少使用一次,且使用时间集中在20:00~24:00;但用户打赏主播数量少,超过70%的付费用户打赏主播人数在3人以下。

一方面说明,想要做好一档直播综艺就必须研究这9000万人的网络行为习惯;另一方面也同样给了大家一个启示:直播综艺并不能单纯依靠用户打赏的模式来盈利,而传统的广告商也很难将这些网络用户作为自己的精准用户来投放广告,所以直播综艺要想盈利就必须寻找新的商业模式,而这也是行业最亟须解决的问题。