那

时

饭

馆

不

备

酒

读周景良老先生讲过去的酒世界,虽然长,却十分好看。

他父亲

周叔弢

是民国工商业名人,也是著

名收藏家。

周景良从小和父亲一起喝酒,目睹很多民国宴客情形。

那是一个完全不同的世界,可能也是更接近张岱、陶渊明、阮籍们的世界。

本文最早刊登于《三联生活周刊》。

——美树嘉文艺志

回复数字“

01

”可得微信目录

回复“

转载

”可得转载说明

艺术之美 人文之思

美树嘉文艺志

昔日的酒世界

周景良

-

▎父亲爱喝的酒

我父亲喜欢酒。他只是欣赏酒,酗酒一类的事自然是没有的,也从未见过他一次喝很多酒。甚至于,像有些人每天固定喝个一二两之类的习惯也没有。

几十年来,我所见到的大体有两种情况:一是工作一天回来,稍事休息时偶然喝一杯,这时喝的多是稍高度数的洋酒,如白兰地等。一般是,他常用的一个玻璃高脚杯一杯,少数情况也有喝一杯之外再加一点。总之,其量约一两多不到二两。较少情况是喝白干酒。另一种情况则是在亲朋、友好的宴席上喝酒。

这时喝的是黄酒

。

凡稍喝点酒的人,有时对洋酒和中国酒有不同的态度。有人喜好中国酒而不喜欢洋酒,认为洋酒没有什么酒味;另一些人则喜欢洋酒,这些人多半认为洋酒醇香为中国酒所不及。当然,也有许多人不那么轩轾分明,无可无不可。

我父亲便是不论中国酒、外国酒的风格、类型如何不同而一律接纳。若是酒好,我父亲都喜欢;若是酒不好,我父亲都不喝。父亲虽喝得不多,但喜欢酒、能欣赏酒这一点大概他的朋友们都知道。记得在他50岁生日时,他的好友李勉之先生就赠送他一瓶50年陈的白兰地酒和一个茶色水晶酒瓶。

到全国解放为止,国内(至少在天津、北京)的洋酒供应以及大家对西方酒文化的了解都是有限的。我在家中所见到的高度酒中,白兰地酒只有轩尼诗(Hennessy),威士忌酒则只有俗称的黑方和红方,另外有哥登牌金酒或杜松子酒(Gordon's gin)、法国葫芦状瓶装薄荷酒等等。

民国时候,白兰地酒流行相对较广,甚至上层有些老太太也有喝白兰地的。有的人胃不舒服,也认为喝一杯白兰地可以好些。

但流行的白兰地酒只有大家称作“斧头三星”的,就是Hennessy牌,瓶上有一个手臂拿着一个斧头,并且画有三颗五角星。当时白兰地的颜色是浅黄色的,不像今日,颜色都是深褐色的。再也不见浅黄色的了。

至于低度酒如葡萄酒类,当时普遍概念中,似乎只限于那种甜的、开瓶后仍能保存一定时间的葡萄酒。这或可归类于波特酒(Port Wine)。而在欧美、特别在法国饮葡萄酒的主流,所谓软饮料葡萄酒、或被称为桌酒(Table Wine)的,如干红、干白之类,则全无概念,除烟台张裕公司和北京阜成门外天主堂(好像名叫尚义)生产少量酒且供应面极窄外,基本没有其他的供应。

然而,即使全然对于这种酒文化陌生,但对酒有品位的人,

好的东西就是好

,

是吃得出来的

。

记得上世纪40年代,约在1942至1943年,父亲发现张裕公司售出的酒有解百纳和雷司令,认为很好,大为高兴,买了许多瓶在家里喝(还有一种酒名叫大宛香,我已印象不清,不记得是干红或干白了)。当时这些酒在市面上并不很流行,知道的人不多。父亲则大大夸奖这两种酒的品格,不知他怎么知道的,他说这种酒开瓶后不能久放置,要很快喝完。他还把雷司令放在冰箱中稍稍冰冷后喝,说这样喝更好。

父亲的习惯,买白兰地、威士忌、甜红葡萄酒等都是买一瓶喝光后再买,而买这两种酒时却是每买即各五六瓶。这一切,完全是西方喝干红、干白这类桌酒的习惯了。他还说,雷司令是源于德国莱茵河一带。我常想,这种种他是怎么知道的?

1941年冬,日本人进驻天津的英租界。天津英国人的乡村俱乐部被接收后,对中国人也开放了。他从俱乐部买来许多西班牙葡萄酒。有波特酒,有雪莉酒(Sherry),都很好,是西班牙名酒庄山德曼(Sanderman)酿制的。其中,我父亲特别赏识雪莉酒,说有中国黄酒之风。

我只是最近才在一文献中看到,说世界上最好的雪莉酒是山德曼酿制的。我父亲对洋酒的接触就是这样零零星星,但也得到享受。

在解放前我家不太喝白干酒,原因是北方的白干酒固然有强烈的香气,但同时也有一股臭味。喝酒时总随带着一些臭气,喝完后酒杯上这种气味尤浓(我印象中,当时我的生活里是没有西凤、大曲、茅台等酒,那类酒没有臭味,但都是解放后才出现在京津一带)。

有时要喝一点度数稍高的酒时,就喝茵陈酒或五加皮酒。这都是药酒,属于传统的配制酒类。印象中,这些用来泡药的酒都比较纯,没有坏酒,喝起来比市场上零售的橘子酒一类令人放心。

后来见到有位亲戚家用大量红枣泡在白干酒内,枣味大大压低了坏味,于是,我父亲也买了两坛白干酒用红枣泡了喝。其色绛红,蛮好看,味甜而有枣香。

今日在京津买到的北方白干酒,如衡水老白干、二锅头等,已基本没有那股臭气了,但是,与此同时,那股强烈的香气也没有了,北方的白干酒已非复当年我印象中的味道了。

各种酒中我父亲最喜欢的是黄酒,他认为黄酒的品格在一切酒中为最高。到1949年解放为止,父亲所参加的宴席上是喝黄酒的。这好像形成一种规矩或惯例。我从未见过或听说过,酒席宴上有喝白干酒的。喝黄酒有专用的酒杯,酒杯有一定的形制,像饭碗形状但小而稍扁,其容量为二两(16两一斤的旧制)。

解放后,一些风俗习惯都在改变,那种宴席上喝黄酒的风气早已消失。直到20多年后,约在1977年左右,我在天津街头一个摊上看到把整套100多件宴席用的瓷器拆散处理、零卖。

那是邯郸烧的瓷,看不出多么高级,但是我在其间竟然发现了喝黄酒的杯子。如睹故人,欣喜过望,赶紧买了一些回来。那时,周围人已不知道这小碗是干什么用的了。回家后,取家中旧存的黄酒杯注满水,满至碗沿,然后把水倒入新买的杯中,竟然也是水齐碗沿,不多不少。真是,二三十年以来,风习早已改变,而仍然烧制这黄酒杯,且仍然规规矩矩遵守二两的容量,可谓“典型俱在”了。

黄酒杯只容二两还有一个关键的原因:黄酒是要热了喝,若杯中酒多,未喝完就凉了。酒席上照例预备两个酒壶,因为热酒要一定时间,一壶热酒拿上席来供客人斟饮时,另一壶酒则正在热水中加热、准备着,轮流交替,这样,热酒的供应就不会间断了。

▎黄酒的世界

前面我说,宴席上只喝黄酒是惯例。从我父亲收藏的酒票看,也可见其一斑。我父亲收藏的酒票竟有100多张,这就是说,到解放为止的二三十年间,我父亲在宴席上喝新开坛黄酒就有100多次,不是整坛而只从酒店零买的情况还未计算在内,所以,只就我父亲一人的社会交往经历,也可看出当年宴会喝黄酒的风习了。

当时京津的大饭庄只卖饭菜,不卖酒。在饭庄设宴,或是自己带了整坛酒去开坛,或是命饭庄通知酒庄送酒来。

酒有不同的好坏,以价钱区分。例如说,多少钱一斤的酒,那时的酒庄往往是看人行事。来人叫送酒时,酒庄往往问是谁要酒,或者,饭庄派来的人就先说明某某人叫的酒。酒庄知道某某人是懂得品酒的,又是社会上有地位的人,就送好酒去;若是某某人即使有地位,但不懂酒,也会以次充好地送差一些的酒来蒙事。

送来酒一尝说不好,命令酒庄重新送也是常有的。也有喝了送来的酒就发脾气的,说酒中掺水了,这就说不清了,送酒的小伙计只好听着人家发脾气,然后再送稍好一些的酒来。

也有酒庄一听客人的要求就知道是冤大头的,那时候最上等的黄酒,也就一块六到头了,可是有人要两块的,那酒庄就知道客人是充场面了,心地好的反正给您拿最贵的,不好的就拿便宜点的。我知道有个外交名人这么干过,结果亲戚朋友都当笑话说。

黄酒是什么样的香气?什么味道?什么颜色?这样的问题初看起来,有点问得莫名其妙。可是,就只这样一个问题,却困扰了我几十年。我现在喝的黄酒,包括今天市面上能买到的所有黄酒,都不是当年的味道。实际上,

当年喝的那种黄酒

,

如今已不存在了

。

在我幼年以至青少年时期,我所见到的、吃到的黄酒,其颜色是浅黄色的,或者说是正黄色的液体。那时的黄酒是清澈的、透明度相当高的,其香味是一种清醇气味,没有丝毫糟味。

后来看唐鲁孙的文章才知道,他说这是“京庄黄酒”。我姑且以此为名,以便于行文。可以拿日本的清酒来对比。京庄黄酒有和日本清酒类似的方面:颜色清澈,味觉醇厚,香气清雅。

解放以后,经过公私合营的改造,私人酒庄没有了。有了国营的制酒企业,产品标准化、统一化了,于是有了加饭、善酿……等标准品牌、标准质量的黄酒。再也没有像以前那样,每一坛酒的色、香、味都各有不同的情况了。

这时,京津一带的北方出现了过去从未见过、从不知道的茅台、泸州大曲、五粮液、西凤等高度数白酒。这些酒非常精彩,但同样是在改造、合并形成的国营酒厂产出的标准品牌的酒。京津一带的人惊讶地欣赏、品评茅台、泸州大曲、五粮液、西凤等这些有着特殊香气的各样好酒,我父亲也是如此。

我同样欣赏这些前所未见的白酒,只是在偶然的时刻,仍怀想起旧时那既有浓烈的醇香气,又有惹人厌的臭气的俗称“烧刀子”的北方白干酒。那种酒,气势庞大,每逢严冬腊月、北风劲吹,一些人围火锅而坐,那时,非北方的“烧刀子”在手不足以壮其意。相形之下,那些曲香、酱香的酒虽好,却显得太细腻了。

当时喝白干的最经常场合,就是吃涮羊肉的时候,虽然杯子里的酒很冲,可是喝起来很是味,锅子里的香味,几乎能把酒味盖住。那时候的东来顺也很好,端上一个大盘子,十来个小碗,里面有各种调料,我最喜欢放芝麻酱、醋、黄酒和酱豆腐,那时候的酱豆腐不像现在是装玻璃瓶的,一般装竹筐或柳条筐,上面封着,所以不能在火车上带,味道会特别大。

顺便说,那时候的醋也好。我大概6岁的时候,别人送给我父亲一大坛济南黄河北边的泺口醋,家里只要吃醋就从那里头打。颜色浓黑,那个陈年醋的香味强烈极了。

就这么吃了一年,吃光了,就买了独流醋。天津独流醋也是有名的,把独流醋灌到这个泺口醋的坛子里,因为原先的沉淀还在里头,结果这独流醋也变得很香,又吃了一年。这大概是1937年以前的事情。

最近看唐鲁孙的书,他是珍妃、瑾妃的侄孙,其曾祖、祖父在清代都做过高官,可称是世宦家族的子弟,因此各种“场面”他都见过。他的经验是十分宝贵的,他有篇《说酒》,其中有一句:“北平虽然不出产绍兴酒,凡是正式宴客,还差不多都是拿绍兴酒待客。”这句话正给我壮了胆。

▎父亲的酒票

在唐鲁孙的《说酒》中还说:“大家都知道南酒的,都是浙江绍兴府属一带出产。可是您在绍兴一带,倒不一定能喝到好绍兴酒,这就是所谓出处不如聚处啦。打算喝上好的绍兴酒,那要到北平或者是广州,那才能尝到香郁清醇的好酒,陶然一醉呢。”

“绍酒在产地做酒醅子的时候,就分成京庄、广庄,京庄销北平,广庄销广州,两处一富一贵,全是路途遥远,舟车辗转,摇来晃去的。绍酒最怕动荡,摇晃得太厉害,酒就混浊变酸,所以运销京庄、广庄的酒,都是精工特制,不容易变质的酒中极品。”

以上两段文字中能和我的不少记忆对照起来,澄清了我几十年的迷惑。

我父亲是个在生活中颇有情趣的人,几十年间,凡在宴会上喝了黄酒,必把酒票保存下来。有时还附上一纸,写下他的感想。久而久之,酒票竟积存了105张,他本人附于酒票的题字也有14张。

解放后,我父亲的待遇还好,包括“文革”时候,也在一定程度上受到保护,赶到一间小屋子里,只是东西普遍都散落了,这些酒票,贴到三个本子上,运气很好,现在还在,所以能整理出来。

过去装黄酒的坛子约70厘米左右高,上粗下细,坛口直径约15厘米。装好酒后,用泥封口。坛子侧面印有酒庄字号和印记,坛子顶部封泥名为“泥头”。泥头上也有酒庄字号,并有造酒年号。酒票则是在纸上印有酒庄字号、地点、主人名姓、分号地点等,并用木戳盖印上造酒年号。封酒坛时,把酒票叠小,放置坛口处,再用泥封口,可以说这是一种老式的防伪措施。

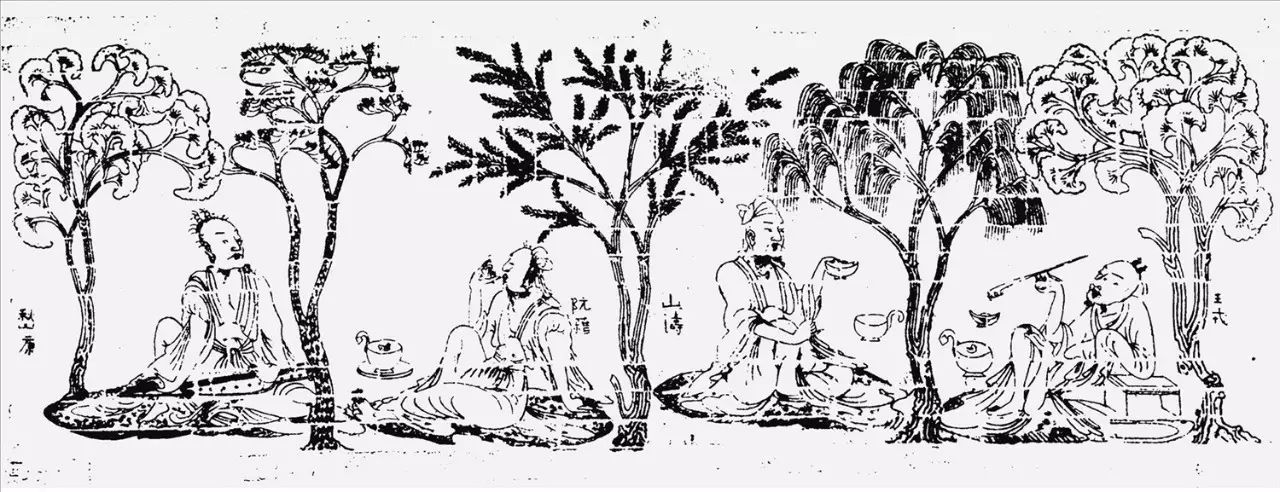

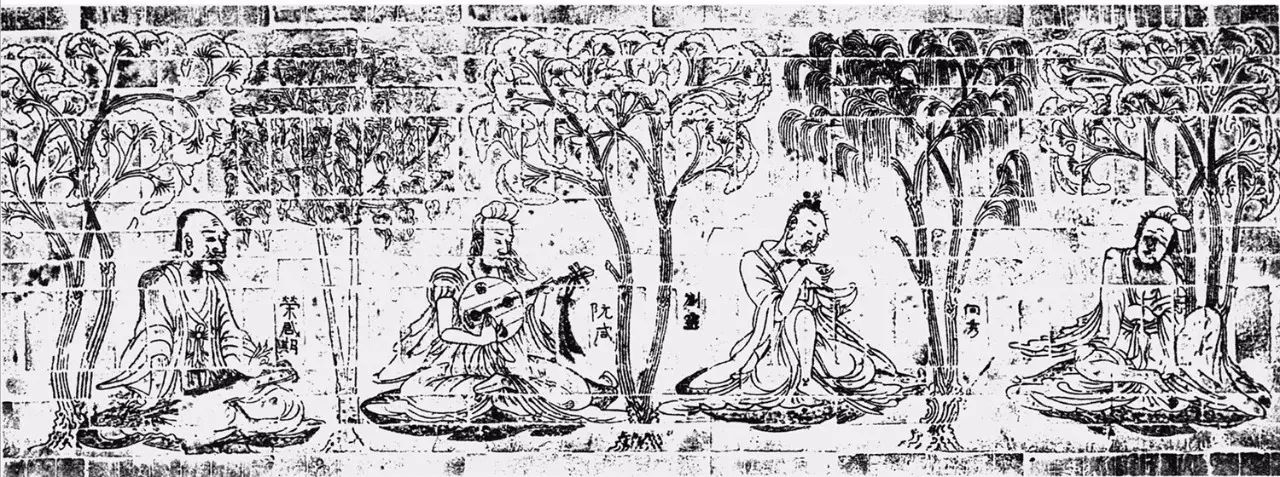

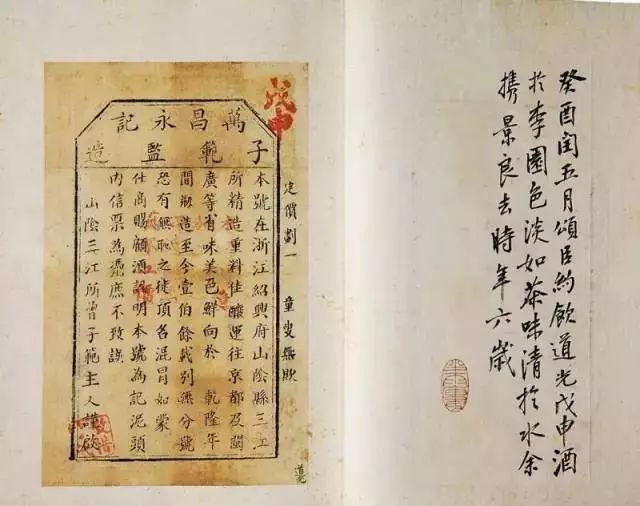

周家保存的民国酒票和周叔弢手记

只有在开坛后才能拿到酒票,可证其造酒作坊字号名称、造酒年代。“酒票”二字是我听我父亲如此说,想是当时的一般叫法。这批酒票中绝大多数都有年代的戳记,也有少数酒票上没有。

这种情况下,有时我父亲在酒票上用小字写下年代,我猜想,这应该是从泥头上得知的了。另外,也有个别情况,酒票上既未印有年代,也无我父亲的附注,因此不能确定年代,这可能是泥头上原未写有年代或有年代而剥落了吧。

这105张酒票应该包含了绍兴黄酒制造史方面的丰富信息。我不了解绍兴黄酒制造的历史,只是略略翻阅一下这些酒票。

首先,我略计算一下,这105张酒票中,只有17张酒票没有提到运售到京都和闽广,其余88张都写到运售京都和闽广的情况,这正印证了唐鲁孙先生所说“绍酒在产地做酒醅子的时候,就分成京庄、广庄,京庄销北平,广庄销广州”。

例如,两张最早的酒票,一张是道光二十三年癸卯(1843),一张是道光二十八年戊申(1848),酒庄名万昌永,主人为曾子範。酒票开头即写:

“本号在浙江绍兴府山阴县三江所,精造重料佳酿,运往京都及闽广等省……”

又如之后的,酒庄名为章东明坊、同治十年辛未(1871)的酒票写:

“本号系浙绍山阴县阮祉村章东明坊,重加工本,自造绍酒,南北驰名,已历有六十余年。咸丰十年间在天津北门外侯家后开设全城明记利川字号绍酒局,并带运南来一切杂货。今于同治八年在上海大东门外洪升码头中间开张章东明真利川绍酒栈……”

它不但运销京都及闽广,而且在运输去往京都及闽广的重要水路码头天津和上海开设了转运、销售的酒店,应该是销售量很大,才会有这必要吧。

在全部酒票中,章东明酒票占的比例在一半以上,计59张票。尚有版面模糊、字迹完全不能辨认的酒票二三张。其中有的版面形态和章东明的酒票相似,个别字可以对上,可以认定是章东明的。这50多张酒票的印制和版式亦有不同。最早的同治十年(1871)的酒票版式是并列两围框,而文字却连贯跨框界而行,其他多数是单一围框。早期多数是木版雕印,后期改为铅印,文字大同小异。

章东明在天津、上海开设酒店是在清末,所以在天津设在侯家后,在上海设在大东门,这都是当年最繁华的地方。不过,以天津而论,辛亥革命后,侯家后逐渐没落,繁华中心逐渐移到了南市和法租界劝业场一带,而在这些酒票中未见有所反映。

我自幼就知道,我家历来是到一家名叫长源酒店的地方去买黄酒,而在上海开设的酒栈,在章东明铅印酒票中有少数几张中,“由咸丰十年在上海大东门外开设章东明绍酒栈,真利川为记”一段文字已改为“由咸丰十年在上海法租界开设章东明绍酒栈,老正号为记”。

这大概是由于繁华中心转移到租界,因此酒栈也迁移到法租界了。酒票上文字显然是在原有文字上挖改而成,未经仔细斟酌,因此,若按文字理解,还以为咸丰十年(1860)酒栈就设在法租界了呢。

绍兴黄酒的生产,在那个时代都是手工业作坊,家族企业。几代之后,各房子弟都用同一字号,难免产生矛盾。如酒票中有云:“奈本号各家分造者多碔砆,美璞辨别甚难”;或者,“向来四房分造。今因子孙苗莠不齐,将此照牌租卖异姓”。

在酒票中也可看到黄酒的名称。萧源顺高记号的酒票中有“聘请特等技司督造善酿、花雕进京”等字。第十四号票中写明酒名为竹叶青。而唐鲁孙文中也列举“花雕、太雕、竹叶青、女儿红”等等酒名。这都是解放前的情况了,可知京庄黄酒有时以种种名称问世。

在我印象中,当时某酒庄按他自己定的等级,给自己的酒起名称,但没有各酒庄公认的定义,各个酒之间的差别,或者说各个属性,是自家定义的。好像没有哪个人能够尝了一杯黄酒后能说出这是花雕,这是竹叶青,或这是善酿。也就是说,这些名称不代表某一特定类型的酒,只是如此说说而已。

但是到了1949年以后,黄酒有统一的标准,有统一的名称,情况就不同了。加饭有加饭的质量标准,善酿有善酿的质量标准。我喝一口就知道这是善酿或加饭,因为善酿偏甜。也因为没有别家造出同样的酒而另取名称来造成混淆,也就是说,1949年后酒的种类似乎少了很多,所以比较能分清。

前面说过,我父亲是个有情趣的人,他收集了这么多酒票,他还在酒票后写了十几条批注,好在字数不多,我逐条抄在下面,并稍加注释。

1.

酒票编号第二号,批注:

“癸酉闰五月,颂臣约饮道光戊申酒于李园。色淡如茶,味清于水。余携景良去。时年六岁。”

李颂臣先生,是父亲好友,是天津本地“八大家”之一“李善人”之第三代。李园,天津人称李家花园,解放后改为人民公园,在今天津河西区。我记得父亲当时说带我去喝80年陈酒。戊申是道光二十八年,公元1848年,喝酒时是癸酉年,是公元1933年。是酒已85年,说80年酒只是说其大概。当时是在花园内一座前面敞开(其他三面无印象)的中国旧式楼阁的二楼上设了一桌酒席。我当时年幼,对酒没有那么深兴趣,不安于座,跑来跑去。上酒时,父亲还把我叫到跟前给我喝了一些酒。

2.

酒票编号第四号,批注:

“老云集数坛色皆重。”

3.

酒票编号第七号,批注:

“同治辛未酒。仲融见赠。味苦、色稍重。时壬申八月。”

刘仲融先生,父亲好友。与某著名民主人士同名。

4

. 酒票编号第九号,批注:

“癸酉二月,笃文四十初度。余以光绪丁丑酒为寿。色、香俱佳。”

劳健先生,字笃文,父亲好友。

5

. 酒票编号第十三号,批注:

“光绪己亥酒。勉之约饮。色、香、味皆佳,尤物也。”

李勉之先生,父亲好友。

6

.酒票编号第十四号,批注:

“‘竹叶青’三字仅见此票,亦醉乡之掌故也。”

7

. 酒票编号第三十号,批注:

“光绪癸巳酒。味微苦,近杏仁。甲申八月沽于长源酒店。良不易得。此酒以缸碗封坛口。亦罕见。”

长源酒店之名,幼时常常听到。似乎我家买黄酒只在此一家。

8

.酒票编号第三十一号,批注:

“宣统辛亥酒。色极淡,而味与香稍逊。内票为全城明,坛外则印德润徴。殊不可解。甲申八月。此酒封口亦用缸碗。”

9

.酒票编号第三十三号,批注:

“庚申纪年用墨书,亦罕见。”

10

.酒票编号第三十九号,批注:

“丙戌十二月,勉之召饮。此酒色、味皆佳。泥头仅存‘癸’字。余以此票与壬辰年为一版,故审定为光绪癸巳也。”

11

.酒票编号第四十号,批注:

“此酒色重。乃从同仁堂药铺散出者。”

12

.酒票编号第四十一号,批注:

“色淡味不佳,非京庄也。”

13

.酒票编号第五十七号,批注:

“戊子正月,笃文得此酒于长源。色清而香永,有杏仁味。远胜前瓮。”

14

.酒票编号第六十一号,批注:

“笃文约饮。色淡似德润徴所制。坛外涂红色。丁亥正月。”

▎酒席与场面

为什么黄酒要温,我记得那时候说黄酒湿气大,所以温着喝好,甚至夏天如果要开黄酒,也是温着喝。当时我家亲戚来。一般都是开坛黄酒,开了就要喝完,那时候的黄酒开坛不喝会发酸,所以一般是大家族聚会时喝得多,而且黄酒度数不高,妇女和孩子在席面上也能喝一两口,也不会喝多失态,是件很风雅的事情。

我父亲是美食家,我们家那时候雇用的是扬州厨师,亲戚们来的时候,厨师就做整桌的菜。那时候亲戚之间做生日,在我家的时候都会开坛黄酒。厨师会做几个出名的菜,他叫小汪,不做鱼翅什么的大菜,做炒虾仁、狮子头是特别好,他做的炒虾仁和外面餐馆的不一样,很软,白白的,后来再也吃不到了,怎么学也学不会。做水晶虾球、松鼠黄鱼也好。

当时厨师做菜好,是会做高汤,高汤就是用鸡、鸭、肘子、火腿(火腿绝不能少),炖出一锅浓浓的汤,炒个油菜也是搁一勺这个,不许搁味精。像我父亲,一吃出味精味就发脾气,跟厨子说:“我不给你报销。”

当时一般家庭宴会的上菜节奏是这样的:上桌前,桌上已经摆了几个冷碟,像酱肉什么的,有时候也放果子,我就看见过放山楂糕的。然后上一些清淡的菜,比如炒豌豆、炒虾仁,菜量不大,也就一人一勺就完了,都是小盘,即使出去吃饭,菜量也不太大,你要是觉得好吃,就再要一份,不过酒宴上不能再要。这也是菜做得好的诀窍,分量小,就精致。越往后面,菜越重,有烩菜,比如烩虾腰什么的。有头菜还有甜菜,头菜或者鱼翅或者燕窝,不一定。上到甜菜,酒就不能喝了,该停下来吃饭了,这时候,酒席也就该散了。

这种酒席,一般都是喝黄酒,黄酒有专人温后送上来,印象中别的酒很少。外祖父做寿的时候,从北京的饭庄送菜来,大饭庄平时是很门庭冷落的,它本身就不是招待散客的,一般是承办几十桌上百桌的宴席的,里面还有戏台,也有专门送菜上人家的,包括杯、盘、碗、碟,甚至炉子都是饭庄带去的,那次带了许多刻花的银餐具,包括银制同套的小酒杯,印象中喝的是葡萄酒。

我父亲有时候也在家独酌,那时候他不要配菜,就是尝酒味儿,这点我受了他的传染,喝酒也不要下酒菜,因为会妨碍酒的香味。

那时候,我年纪不大,所以父亲一般不带我出去,我印象深刻的一般是家庭饮酒的经历,偶尔出去一两次,是父亲带我从天津到北京,亲戚们宴客,比如同和居、谭家菜我倒都去过,这种都不是大场面,是亲友小聚,那谭老头儿就坐在我旁边,当时礼节多,他是坐在最下位,靠近主人。

而我是不满10岁的小孩,自然也是坐在最下面。那时候吃了些什么菜我没有印象了,这种外出的馆子,包括大点的饭庄,同样是不备酒,就像我所说的,从外面酒庄开单子,拿酒进来,偶尔有时候,父亲的朋友会因为谁有坛好酒叫个酒局的,那也是自己带酒,反正饭馆是不备酒的。

印象里还有个事情值得一提,那时候同和居这种大馆子是没有菜单的,要不就是去之前,已经商量好了要吃什么,特别是请我父亲这种客人,一般会提前预订;临时去的话,进去之后,跑堂的会拿一张掌柜的临时开的菜单子,比如今天有鳝鱼到了,他会建议你点,有时候还有敬菜,很多时候是乌鱼蛋烩“革除”(鸡血),很好吃的一道菜,客人吃得高兴会多给赏钱,也是保证主客交流能好些的意思。

有些小饭馆,特色菜做得非常好,比如新东安市场里面的五芳斋的干烧鲫鱼,可是不能请客吃饭,太小,摆不下圆桌面,像我父亲这种人就不会进去吃,摆不了席也就喝不了酒。单独去吃这个菜也没道理,我听亲戚们说过这道菜,后来总算尝到了,特别入味。

▎尾声——1949年之后的酒世界

解放后的社会生活有了很大改变,那种喝黄酒的宴会没有了。父亲也喝不到从前那种大坛黄酒了,只是偶然在家中喝些茅台、泸州大曲、五粮液、西凤等白酒。有时有人从国外带来白兰地或威士忌,也有喝加饭。

他一直觉得解放后的善酿偏甜,就常常发生疑问,为什么原来的京庄黄酒不见了,而流行起加饭一类咖啡色的酒?

其实,京庄黄酒还以某种形式存在了一小段时间,大约到上世纪60年代末左右为止。那时,酒是可以零打的,特别是1962至1965年,所谓的灾害年结束到“文革”开始前的那段时间,经济比较活跃。