不知不觉,两年一晃而过,很想把这两年的辛酸历程一一诉出,但碍于有矫情造作之疑,最后选择告诉大家,为什么“一瓶茶”烧制成功需要那么久时间。

初心

喜欢茶,缘由多多,那琥珀色的茶汤从壶中倾倒而出,微微溅起的水花,于我是一大喜因,生出此生茶缘。

茶与人,数千年的情缘,自然是离不开茶具的。传统茶具,或古朴或华丽,固然是美的,可传承至今,它们大都囿于样式的变化,不甚巧妙。时至今日,茶缘依在,而都市人困于世事忙碌,冲泡上一小杯清茶,浸于其间,竟渐已成奢侈。简易的纸杯,加工的茶包,轻草一泡,散失了茶味,辜负了那山水间根养出的茶韵。

于是,Mooyee想做这么一套茶具,节省时间又别具匠心,它有都市的文艺气息,又有古朴的质感。希望爱茶的你,在疲惫之时,也能够以舌根的一丝甘甜而润心。

贰零壹叁 · 空 想 家

从2013年到现在,一瓶茶的打样工作已经超过30次。这是一个心力交瘁的过程,只因它不是传统的产品,每一次打样都会出现不一样的问题。许多原本接下的订单,几乎到手的交易和可以预见的源源不断的商机,都随着一次次的问题产生而逐渐消失。(只为做出真心完满的一瓶茶)

第一批试制品,试测产品尺寸和试用不同瓷土

刚开始在景德镇,找过好多家陶瓷工坊试制,但他们只关心下单的量,因为只有大批量生产才有利润。所以往往随便应付一下打样,在成品效果一塌糊涂的情况下就要求量产。令我们很无奈。也曾遇到一家工坊,打样数次,样品质量还算过得去。但交了小批量试制的定金之后,其结果,无一个成品让人满意的;诸多不良品混杂其中,竟没有筛选掉。面对一堆堆次品,我们深受打击。那时候,我们像在暗夜中前行,不知道黎明前的黑暗还有多久,甚至不确定黎明是否真的会来到。是不是一切都是空想?

乍一看还可以,但细节完全不行

时光飞逝,转眼一年过去,到2014年10月,打样工作仍然徒劳无功,量产更是一个美丽的梦想而已。这一年里,我们得到过善意的建议,也遇到过冷嘲热讽。我们也沮丧过,但我们清楚地知道自己想要什么。所以我们不准备向任何困难低头;在方向上不灰心、行动上不放弃、细节上不妥协。

每一个成功背后,都有无数次的失败。

知难而退,就永远与成功无缘。

贰零壹肆 · 遇见实干家

世界虽然很大,但只要坚持不懈地寻找,美丽的心灵总能相遇。2014年年底,我们认识了美院毕业后在景德镇开陶瓷工作室的阿平。他的沉稳、负责,以及对产品品质近乎偏执的苛求,让一直自诩认真的我们都惭愧。他说的最多的一句话是:“你先不要接单,我还不敢保证是否能烧好,好了再说。”理念与个性的不谋而合,为我们的愉快合作奠定了基础。我们终于看到了天边黎明的曙光。

与同样执着、严谨和认真的人相遇之后,

过往需要几多劝说甚至争吵的事情,

自然而然地消失了。这种心有灵犀的默契,

让艰难的试制几乎变成了种美好体验。

阿平用他的实干精神及高水平手艺,完成了Mooyee对一瓶茶的大胆设想。

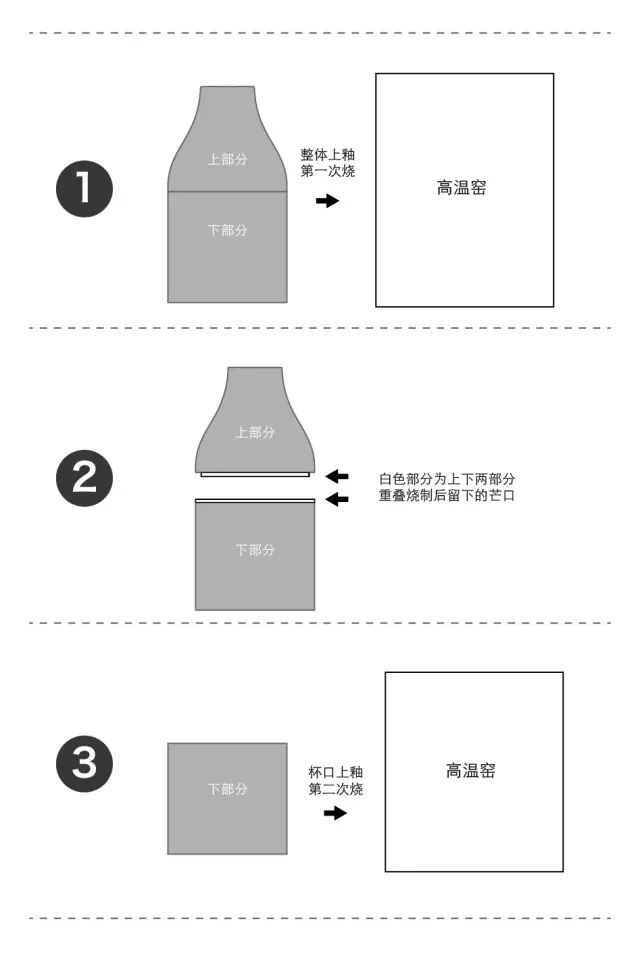

这个设想就是芒口二次上釉:

“一瓶茶”是上下两部分组成,不用的时候是个装饰品,所以它的外观必须精美,上下两部分接合处要严丝合缝,曲线流畅。但是陶瓷在高温烧制中的收缩率会有不同,上下两部分分开烧,相扣在一起时就很难紧密贴合。为解决这个问题,必须将杯盖扣在杯身上,一起进窑烧制。但高温下,釉是粘稠液体,有一定流动性。如果衔接处在入窑前上釉,烧制后杯身和杯盖就会被釉层粘在一起。所以第一次入窑烧制时,衔接处不能上釉,烧好后衔接处没有釉层,即形成所谓的“芒口”。

芒口会造成器物外观上的缺陷,自然也不如满釉的器物光滑;喝水的时候,体验也会略差。那能不能在第一次烧造完成之后,给杯口补上釉,第二次进窑烧制呢?答案也是不可能。因为在芒口部分上釉后二次入窑高温烧制,会导致器皿变形。

芒口二次上釉高温烧制后。会出现的釉面不均和变形的情况。

古人要么因为成本的关系忍受了芒口这个小缺陷的存在,要么以金银镶在芒口器物的口沿部分,掩盖缺陷。不过“一瓶茶”不想带着任何一点点缺陷上市,而金银镶嵌(锔瓷)也可能将会比陶瓷本身更贵。

若要试着在芒口上上釉,二次高温烧制。这样做虽然成品效果好,但不仅困难大、成本高,也与求快速、讲效益的社会普遍风气背道而驰。面对技术上的困难和高昂的研发成本,我们考虑了一下自己的方向。我们始终记得,Mooyee除了创新,也力求完美,本已充斥着平庸产品的市场不需要再增加一种平庸产品。

所以我们支持了阿平的想法,投入了巨大的时间和资金成本。

试烧的产品堆满了柜子

有能力芒口上釉二次高温烧制的作坊很多,

但只有阿平不厌其烦、不计较得失地反复试验。

品质是我们最在乎的东西,

时间和金钱成本在对品质的要求面前,都退居次要地位。

只有信念,能支撑我们做到这样。

贰零壹伍· 喜想成真

我们也记得,就是在景德镇御窑遗址,发掘出了成吨的次品碎片;严苛的质量控制,造就了御窑瓷器比黄金还贵的奇迹。虽然我们的技术力量和资本都不敢和御窑相比,但在产品质量上, Mooyee绝不放松对自己的要求。

我们找了经验丰富的师傅,在拉胚、修坯的过程中尽可能做好胎体的受力处;经过很多次试烧,在烧成温度和时间上反复的揣摩和调整;最后总算摸清了其中一些微妙的规律,烧制出了满意的产品——这又花了大半年的时间。

第一批成品,成品率24%

“一瓶茶”包装里配备图中的实木小件,心思巧妙的设计只为乐带来更便捷的冲泡一杯茶。

不忘初心,方得始终。

最终看到这些成功的产品时,我们还是很欣慰的。无数失败的样品,将近两年的艰难寻觅和探索,其中的辛苦难以尽述。支持我们在这条荆棘满布的路上走到成功的,最重要的一点是信念;当然,还有很多相信我们的朋友给我们的鼓励。

不知不觉,一晃就是两年,很想把这两年的辛酸历程一一诉出,但碍于有矫情造作之疑,最后选择告诉大家“一瓶茶”为什么需要那么久的时间才能烧制成功。

【素款一瓶茶】正式上架!

戳阅读原文可购买~