作者:何似

来源:精读

ID:jingdu999

前几天,微博博主英国那些事儿分享了一件事。

一位男生在社交软件上晒了自己给女朋友买的包,并配文:treat your girl。

看得出来他本人对这个礼物很满意。

然而他大概不会想到,自己的这个晒图,却引发了无数网友的讨论。

各路网友们,开始讨论起他的审美、品味,最后还上升到了“什么才算奢侈品”、“”怎样才算有钱人“”等问题的讨论中……

有人说,男生选的礼物很糟糕,送这个包给女朋友,根本称不上是款待她;

有人说,要是有男生买这个牌子的包包送我,我肯定会拉黑并再也不和他说话了。

“到底是什么鬼。与其要这个,不如送我个平价包包或者没有牌子的包。”

附和这些评论的人很多:

“这种便宜的轻奢品牌包都烂大街了,就是穷人的包”;

“真正有品位的女孩是不会选择这种包的”;

“这种便宜的包,设计理念之类的和真正的奢侈品牌根本没得比”;

……

看到这些评论,我不免有些讶异,网友们的关注点常常让人摸不着头脑。

别人分享一个准备送给女友的礼物,难道不是只要祝福就好了吗?

这个礼物价值如何、好不好看,当事人去评价就好。并不需要别人去判断,更何况还是陌生人。

只是这样评价一番,可能就显得自己比较有品位,具有审美力吧。

这样的网友,仿佛是八爪鱼一般,触须顺着长长网线,在有机会嘲讽别人,展现优越感的地方,无孔不入。

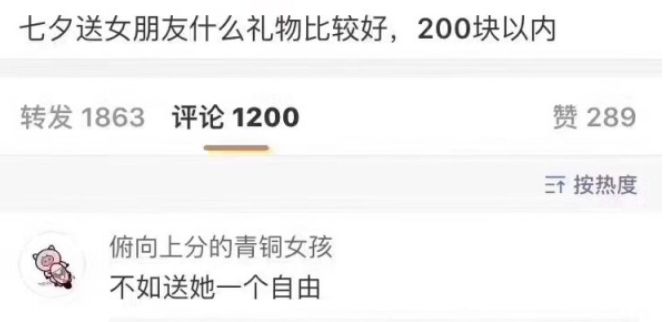

想起微博之前有个这样的问题:200元以内,送什么礼物给女朋友最好?

底下的一条高赞热评是:不如送她一个自由。

还有诸如一些关于感情问题的微博,“不分手留着过年啊”这样的评论,肯定不会缺席。

只要处于网络世界里,话似乎就变得轻飘飘。

大家总是会更容易说出,在现实生活中不好说出的话。

我们看不到被我们抨击的人的反应,就很容易忽略对方其实是和自己一样是个活生生的人,会受伤、会难过。

我们刻薄、暴戾的一面,总是轻易地在网络中出现。

因此,网络上的人们总是更容易肆意地发泄自己的看法,随意地发表恶毒的语言,因为即使对方已经痛苦万分,自己也看不到。

有一个词叫“虚拟人格”,意即在网络的虚拟世界中,刻意或无意地形成的虚拟形象。

论文《论网络虚拟人格》指出,人们在网络交流时产生的虚拟人格,可以分为两类:

一类是平时被压抑的人格,一类是平时崇敬的人格。

这种平时被压抑的虚拟人格并不是“ 虚拟”的,而是本来就存在的。

之所以称之为“虚拟人格”, 主要是因为在日常生活中,它并不会表现出来,而主要是在网络交流中才表现出来。

在网络社交中相对“平等、自由”的环境中,在相对民主的氛围里,人们可以没有心理负担,没有现实顾虑,可以更轻松地加工、表现自我。

以前人们说,酒品即人品;但是现在有人说,游戏品即人品。

因为游戏世界,很容易出现你的虚拟人格,那个压抑在自己内心的“第二个自己”。

虚拟人格,其本质上也一种心理防御机制,让我们得以宣泄压力、调节心态平衡。

由于心理防御机制,往往以防御为主,如果不注意,就容易产生消极影响。

所以,从某一程度上来说,“看你这么尖酸刻薄,肯定在生活中过得很苦”这句话,是有一定道理的。

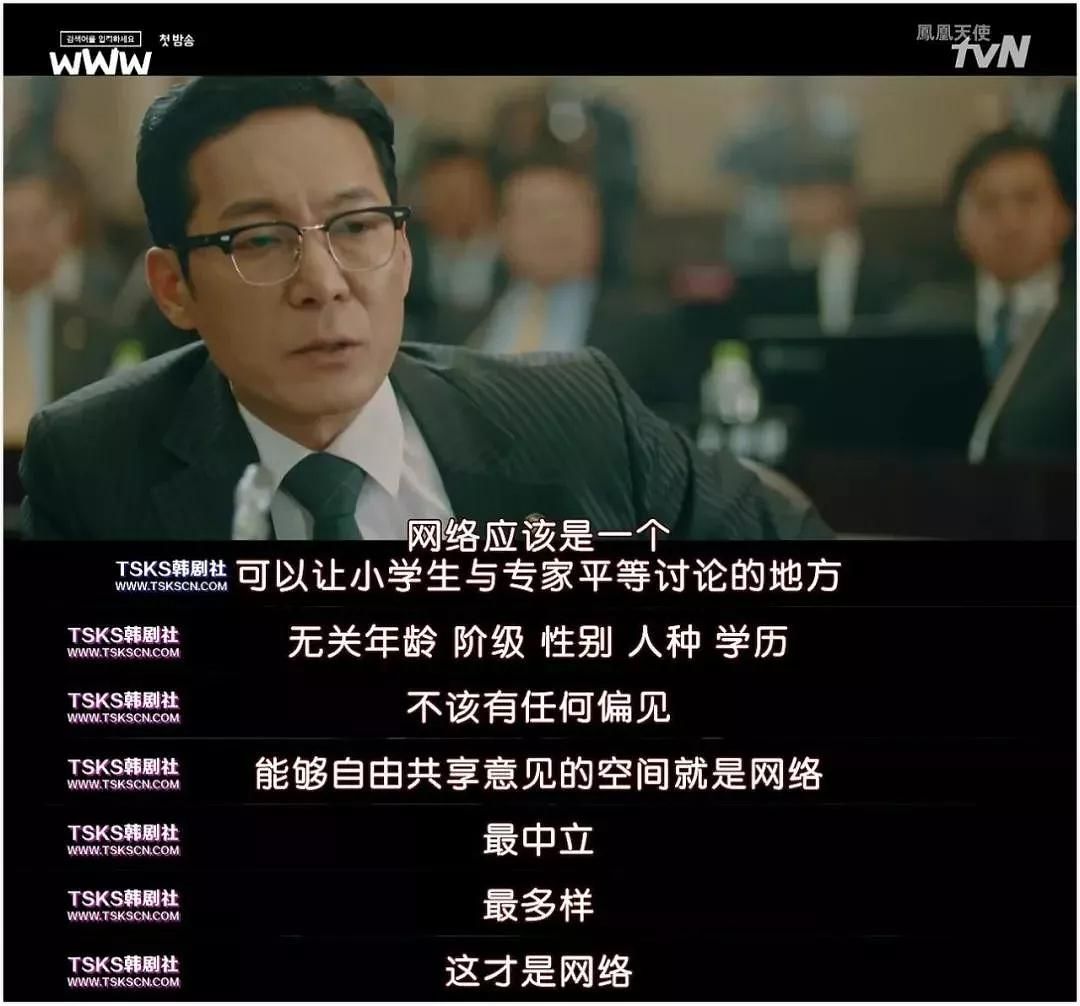

最近在网上很多的一部剧,《请输入搜索词:WWW》,讲得就是在我们与网络息息相关的时代下的生活。

电视剧第一集,议员带出了一个观点:网络最重要的价值是自由。

但也正如剧中女主之一所说:不负责任的自由,就是暴力。

我们都说,人言可畏。

但网络时代的人言可畏,早已不可同日而语,它不会只限定在某个地方、某个群体、某个时间。

台剧《我们与恶的距离》中,杀人犯的新闻被大肆报道,于是他的家人成了过街老鼠,人人喊打。

妹妹因此辍学,在家里躺了两年。

父母终日被骚扰,被迫停掉了养家糊口的生意,躲到农村去。

他们面对的总是质问、恶意,经常道歉、下跪。

他们其实没有做错什么,却成为了替死囚受罪的人。

有时候,网络仿佛是个巨大的垃圾场,接收着无数人倾倒的心灵垃圾。

我们与恶的距离,很多时候只隔着一块手机屏幕。