|

一位好的理论家通常很难同时也是一位好的语文学家,德曼对语文学的理解和借用显然很不语文学,他呼吁文学研究者们要重回的那个语文学与作为人文科学研究之基本形式和方法的那个语文学少有共同之处。他根本就没有说明白何谓语文学,或者说他根本就不在乎什么是“语文学”。与其说他真的呼吁人们要“重回语文学”,倒不如说他换一种方式要人们相信和坚守他热衷的当代文学理论。

【语文学:“一位人老珠黄的贵妇”?】

Philology,现通译为“语文学”,过去也曾被译作“语学”、“言语学”、“历史语言学”等等。它与Philosophy、即哲学相对应,原本是人类之人文精神或曰精神文明的两大智识和学术体系中的一个。语文学之本意是对“言语”(words)和“学问”(leaning)的热爱,与其相对的哲学则是对“智慧”和“思辨”的热爱。不言而喻,语文学是一门十分古老和深邃的学问,它起源于西方文明的古典时代,而作为一门以批评的精神、借助语言学、古文字学、抄本(手稿)学、文本对勘等科学手段来正确设定和解读文本,特别是解读《圣经》等宗教文本为目的的近代语文学,它的兴起是近代人文学科赖以突破中世纪神学的束缚,建立起各自独立、规范和科学的学术领域的基础和标志。今日之人文科学研究(humanistic studies)占据了世界学术之最中心的位置,然它并非古已有之,它的出现相对较晚,其各大分支学科的形成大都发生在19世纪。而近现代一切人文科学学科,甚至包括人类学等部分社会科学学科,若要追溯其源头的话,最后都可以归结到语文学

(参见James Turner,Philology:

The Forgotten Origins of the Modern Humanities

,Princeton University Press,2014)

。

整个19世纪,语文学被人认为是一种可与数学、物理学等自然科学学科媲美的准科学,其用途广泛,且享有至高无上的学术地位,是一切人类精神科学(Geisteswissenschaft)的王中之王。伊拉姆斯格言有云:“狐狸知道很多东西,而刺猬只知道一件大东西”,而这“一件大东西”则囊括了这“许多东西”。今日之狐狸知道人文学科有“许多东西”,即它有许许多多的分支学科,但说到底它们还依然只是刺猬所说的“一件大东西”,即语文学。近、现代人文学科之教学和学术研究一直处在不断的更新和发展之中,但长期以来语文学依然还是它最基本的形式和方法。正如哈佛大学拜占庭学研究大家伊霍·谢夫琴科(Ihor Sevcenko,1922—2009)教授曾经说过的那样,即使在今天,语文学依然主要是由“设定和解释流传到我们手中的文本所构成的。它是一个很狭窄的东西,但离开了它,任何其他东西都是不可能的。”

(Jan Ziolkowski,“‘What is Philology’: Introduction,

”in

On Philology

,

ed. Jan Ziolkowski, The Pennsylvania State University,1990,p.6)

然而,非常不幸的是,今日之语文学早已失却了其“一切精神科学之王”的地位,即使作为一种传统的人文学术的基本方法,人们依然还在其学术实践中有意无意地继承着语文学的方法,但即使对于今日之广大从事人文科学研究的人文学者来说,语文学也已经是一个十分陌生的名词了,它曾经是近代人文科学之源头这一事实则早已经被无情地遗忘得一干二净了。

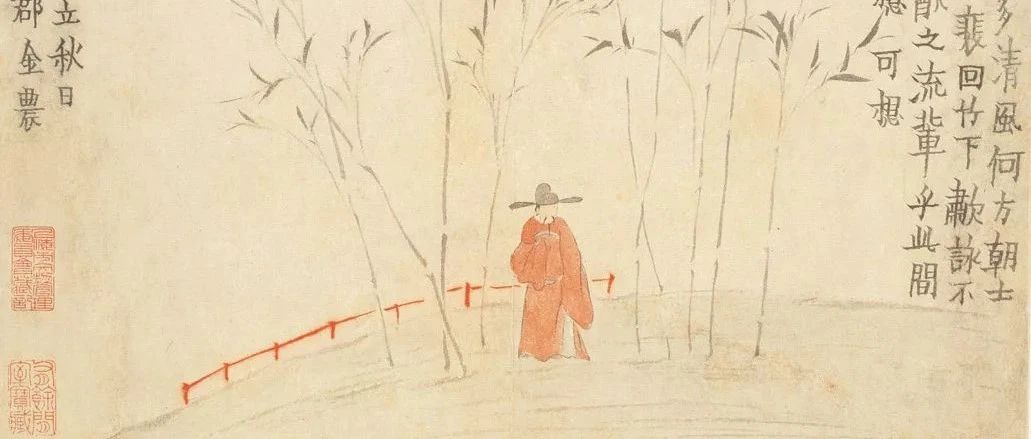

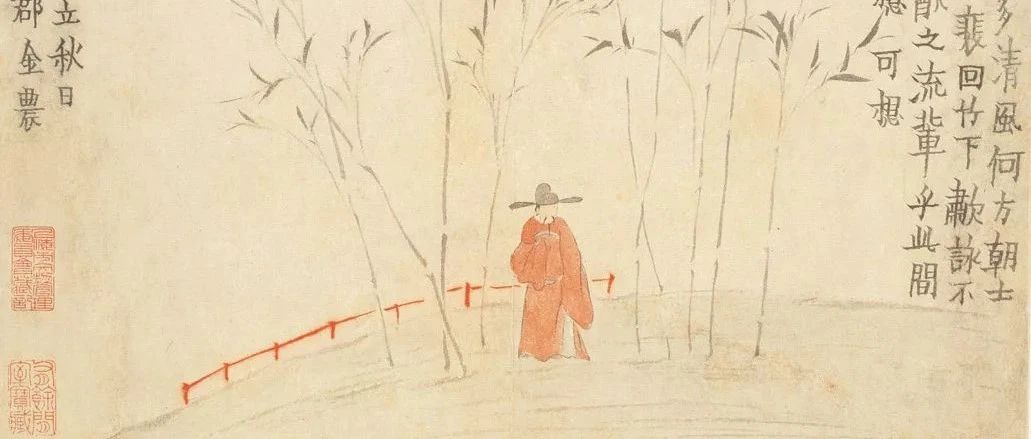

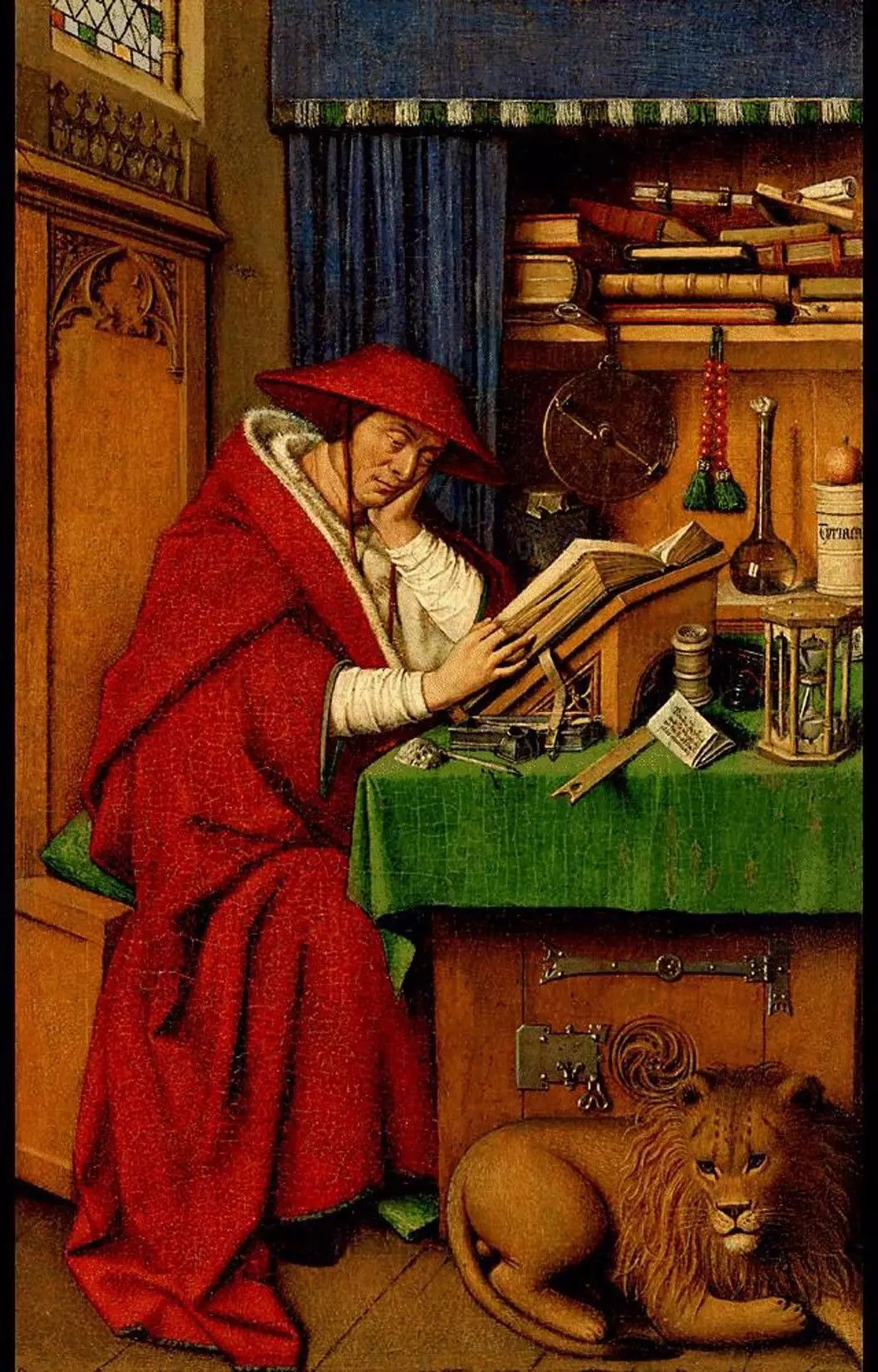

荷兰画家JanvanEyck(约1390—1441)《书房里的圣哲罗姆》(约1435)

自从上个世纪六七十年代以来,语文学于世界人文学术领域内的影响力日趋衰退,被人比喻作“一位人老珠黄的贵妇”(an aging lady),韶华已逝,风光不再。语文学这一经历了许多世纪的学术实践才辛苦获得的一门十分精致的尚品学术技艺,如今被人认为是一门非常迂腐、保守、不实用、不好玩的过时了的学问。好像它只不过是一套基本的工具和数据资料,而不是具有自身合理性的可靠的学术途径。语文学家被人讥笑为是整日“妆扮齐整,却无处可去”(all dressed up, but nowhere to go),以致很多语文学家自己都害怕他们对语文学的信仰和坚守会使他们丧失检验自己的预想和提出新问题的能力和愿望,并进而使他们自己的研究领域变得日益陈腐和无足轻重。于是,语文学在西方,特别是北美的学术体制内遭到无情的边缘化,它被当成一门喜欢掉书袋、钻牛角尖或者炫耀博学、卖弄手艺的古玩式的学问。那些曾经非常有权威的语文学家们也于一夜之间沦落为浑身散发出酸腐之气的冬烘先生。学术界开始流行的是层出不穷的新理论、新概念和新范式,各自标新立异,炫人耳目,领风骚于一时。随着解构一切的后现代理论横空出

世,以小心求证、建构为目的的语文学则更无立足之地,它公然地遭人唾弃,于人文科学研究领域节节败退。于是,几个世纪来形成的以语文学为基础的既定学术轨范、传统受到了彻底的颠覆,人文科学研究失去了坚实的基础和明确的学术方向,最终导致了传统人文学科急剧地转型和衰落。

【1980年代以来,“自觉归队”的语文学家】

可幸的是,西方人文学术界很快就开始对各种现代的和后现代的理论的盛行给当代人文社会科学研究所带来的负面影响有所警觉。自上个世纪80年代以来,不断出现有关复兴语文学之传统和实践的热烈讨论。他们开始回顾语文学的历史,阐述语文学的准确定义及其学术方法,探索语文学之实践对于当代人文科学研究之进步的价值和意义。特别引人注目的是,不断有当代非常著名的理论家、思想家站出来为语文学背书,他们自觉地将自己归队于语文学家的行列之中,呼吁人文学术研究,特别是文学研究要“重回语文学”(The Return to Philology)。例如前耶鲁大学法语和比较文学讲座教授、于当时的文艺理论界名气仅略逊于德里达(Jacques Derrida,1930—2004)的著名文学批评家和文学理论家保罗德曼(Paul de Man,1919—1983)先生和因发明“东方主义”理论而影响了整个世界的人文与社会科学研究的美国哥伦比亚大学文学教授萨义德(Edward W. Said,1935—2003)先生,他们分别于上个世纪80年代初和本世纪初,以“重回语文学”这一相同的标题发表文章,讨论文学研究的现状及其他与当代文艺理论的兴起之间的关联,号召文学的教学和研究应该重新回到语文学的传统和实践之中。

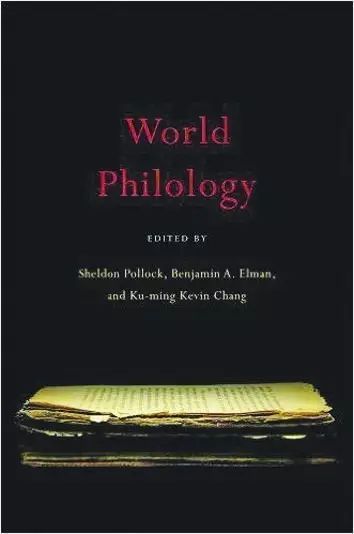

近年来,更有一批或者原本曾经受过不错的语文学训练,又对学术史、思想史有着浓厚兴趣的专业学者,或是一些对语文学于近代人文学术研究中的意义和价值有过深入探讨的思想史、哲学史家们,又开始高调地重提复兴语文学这个话题,探索世界各种宗教、文化和学科、学术背境中的不同的“语文学”传统,试图构建出一幅“世界语文学”的历史全景图,分门别类地讨论当代人文学术研究之各个学科与语文学的关系,并再次将语文学提升到了作为人文科学研究之最基本的学术形式的高度,认为语文学之于人文科学就像数学之于自然科学一样重要,是当代人文科学研究之不可或缺的一门软科学。而语文学于今日国际学界之最卓越和最有影响力的鼓吹者则非美国哥伦比亚大学的南亚、印度学教授谢尔登·波洛克(Sheldon Pollock)先生莫属,他最近主编的一部讨论语文学于世界各大人文学科领域内的实践和运用之历史的论文集即题名为“世界语文学”。近年来,他还发表了“未来语文学”、“三维语文学”和“语文学与自由”等三篇著名的论文,对语文学的倡导与鼓吹可谓不遗余力。

美国哥伦比亚大学的南亚、印度学教授谢尔登·波洛克(上图)最近主编了一部讨论语文学于世界各大人文学科领域内的实践和运用之历史的论文集《世界语文学》(哈佛大学出版社,2015)

【争论最早期:文学研究的衰落都怪“爱搞怪的巴黎佬”?】

那么,语文学与当代人文科学研究到底应该是一个什么样的关系呢?尽管语文学曾经是近代人文科学研究的源头,但对于今天的人文科学研究来说,语文学已不再可能是人文学术研究之唯一的学术形式和方法了,它至少已经受到了各种新理论和新学术范式的严重挑战。而语文学与理论这二者对于今天的人文科学研究来说到底哪个更为基本、哪个更为重要呢?对此,自上个世纪80年代至今,西方学界已经出现了无数次激烈的争论,而且这样的争论势必还会持续不断地进行下去。而德曼教授发表于30年前的那篇题为“重回语文学”的旧作,则正好反映了这场争论之最早期的状态,它曾在国际学术界引起过激烈的讨论和争议,也产生了巨大和持久的影响。今天我们重读他的这篇旧作,深感它对于我们今天重新思考和理解语文学与文学理论,或者探讨语文学与整个人文科学研究的关系依然具有十分典型的意义。

德曼教授这篇短文的主题是讨论对于作为人文科学的一个重要分支学科的文学教学(teaching of literature)和文学研究(literary studies)应当如何处理好与当代文学理论(literary theory)的关系问题,它是针对哈佛大学著名的英语文学教授、济慈传的作者贝特(Walter Jackson Bate,1918—1999)先生发表在哈佛校友会会刊《哈佛杂志》

(Harvard Magazine)

1982年九/十月号上的一篇题为“英文研究的危机”(The Crisis in English Studies)的文章的回应。在那篇文章中,贝特先生宣告了当代文学研究的破产,指出不断增长的职业主义和专业化倾向使得文学研究无法拯救正处于最虚弱状态的人文科学研究。贝特教授通过对文学教学渐趋衰落的历史的追溯,提出导致文学教学和研究衰落的罪魁祸首是人们对当代文学理论的愈演愈烈的专注,而当对文学、人类沟通和生命本身都持虚无主义立场的法兰西影响侵袭了北美的英语文学系的时候,文学研究的衰落便在这后结构时代的最后灾难中达到了顶峰。而造成这场灾难的元凶便是那位“爱搞怪的巴黎佬”德里达先生。

在德曼看来,贝特教授当时对文学研究之前途的担忧显然并非危言耸听,他对当代文学理论的反感也不仅仅是出于对德里达等文艺理论家们的个人好恶,而确有更深层的学术背景。文学教学和研究形成为一个独立自主的学术领域开始于19世纪晚期,传统的文学研究是一门人文的和历史的学科,它与语文学、修辞学等描述性的科学既有联系,又有区别,它的追求和抱负无疑超越对文学作品的简单描述。文学研究不仅拥有属于它自己的民族的和比较的历史,而且还有一个相对稳定的特殊文本的经典宝藏可资利用,故理应成为其他主题未能被如此明确界定的历史类学科的典范。此外,文学研究还被赋予决定文本意义的任务,它具有的这个解释学功能又使它和神学建立起了亲属关系。还有,文学作为广泛和多样的人类经验的储藏库,它又与道德哲学、价值观和规范判断等问题连接在一起。总而言之,文学研究不但作为一种语言科学具有技术性和描述性的外观,而且它还与其历史的、神学的和道德的功能紧密结合,所以,文学教学甚至可以包涵或者替代神学、伦理学、心理学和思想史的教学,完全有望成为跨学科的人文科学研究的典范。

由于文学的教学和研究具有以上所述之种种优越、意义和功能,所以,一位知名大学的文学教授可以有足够的理由保持相当良好的自我感觉,因为他/她的科学的良知可以通过文学研究所要求的语言学和历史学知识的严谨、客观和精确来得到满足,与此同时他/她的道德的、政治的和宗教的良知又可以通过文学研究将这种知识运用于对世界、社会和自我的理解而心安理得,得大自在。

然而,当代文学理论的兴起,特别是法国结构主义学派的出现,对文学教学与研究的这种既定的范式和传统提出了严峻的挑战。当代法国批评家和哲学家们认为,文学研究首先应该研究语言本身,应该把对文本的语言结构的分析(或者解构)和研究放在首位。文学研究的重点不应该是研究文学作品或者文本本身的意义,而应该研究这个意义是如何被传达的方式。换句话说,文学研究不应该是一种人文的和历史的研究,它更应当是一种语言的和科学的研究,应当重视和研究语言的语文学的和修辞学的工具(手段、策略)。而且,即使是对文学作品进行美学的欣赏,其程度和标准同样必须依靠读者阅读文学作品时所进行的文本分析的精确度来衡量。

总之,当代文学理论家和批评家们认为,将可靠的、甚至是具有典范意义的、认知的、伦理的功能(职责)统统归之于文学是一件非常困难的事情。我们今天对上述文学之目的的坚信,或可以追溯到18世纪后半叶,即当美学被当作一门独立的学科而兴起之时。而至少自康德开始,作为艺术的文学与认识论和伦理学之间的紧密关联便已成为美学理论的一种负担。因为当我们将文学同时作为一种美学功能来教学和研究时,我们很容易偏离文学本身,即把我们的注意力脱离文学本身而转移到它在自我认知、宗教和政治等领域中的明显的延伸物身上。此外,美学在其生起和发展过程中,从来都属于自然和自我哲学家们的领地,而不是语言哲学家们的辖区,美学理论也从来没有成功地实现其要在一个单个的综合判断中把认识、欲望和道德完美地结合在一起的崇高抱负。显然,文学与美学本来就是两个不同的范畴,只有当文学研究重视对文本的语言结构和修辞的分析和研究时,它才与美学紧密相关。

布劳尔是研究莎士比亚和蒲柏的一流专家,他曾为哈佛的本科生开设了一门名为“文学的解释”的通识教学课。

当代文艺理论的出现使得当代的文学研究从业者对作为一种职业的文学教学和研究应当如何开展产生了明显的疑惑和动摇。首先,这种对文学研究和教学的基本观念的改变将引发一种学术方法论的巨大转变,即于大学体制内文学不应该仅仅作为一种历史的和人文的主题来教学,在它被当作一种解释学或者一种历史来教学之前,它首先应该被当作一种修辞学和诗学来进行教学。其次,大学里的英语文学系不应该是一个除了不教它的本行,即它本身的主题——英语文学之外,可以教授所有其他任何人文科学主题的庞大的教学研究机构,它应当改变成为一个较小的、专注于职业的、专门化的文学教学和研究机构。还有,大学文学教学的基本原则也需要实现一种转变,即从常常是基于某种形式的宗教信仰的、以文化优异性作为评判标准的原则,转变成为一种虽不见得十分科学,但却是富有批评性

的怀疑的原则。

不难想见,当代文学理论的兴起从学术理念和学术体制两个方面都对过去北美大学中的文学教学和研究实现了一场革命性的颠覆,它对习惯于从人文和历史两个角度来从事文学研究的学者们造成了十分巨大的冲击,给本来享有崇高学术地位的传统的人文学文学研究者们引发了前所未有的心理上的强烈恐慌、不安和自我保护、反击意识等等。于是,他们纷纷起而反击,以十分激愤的言辞谴责和批判当代文学理论家们提出的种种新鲜理论。这就是贝特先生在《哈佛杂志》上发表那篇论争文章的学术背景。作为一名功成名就的人文学者、传记作家和文学教授,他无法忍受这种将本来十分人文的、历史的和大众的文学教学和研究引向一条过分职业化、专门化的狭窄道路上去的倾向。对贝特先生来说,文学教学古来如此,毋庸置疑,也无可改变,谁从事当代文学理论研究,谁就没有资格在大学里从事文学教学和研究,像哈佛这样的大学就不应该给予他们终身教职。

【“他们被要求以比平时更谦虚和低调的态度,先从这样的困惑开始……从此脱胎换骨”】

然而,德曼先生认为尽管贝特先生的担心确实是很有道理的,但他给出的诊断和药方却都是错误的。作为当时与德里达齐名的最著名的文学理论家、批评家之一,德曼自然不排斥以德里达为首的法国文学理论家们提出的前卫文学理论,相反他与德里达是气味相投的朋友,他毕生最大的学术贡献和学术影响力就在于将他熟悉的欧洲,特别是德、法两国哲学家、文学理论家、批评家们提出的最新的文学理论引进到美国文学研究和文艺批评的主流学术圈内。他本人还是著名的耶鲁解构学派的代表人物,这个学派倡导怀疑主义、虚无主义,蔑视文学经典作品和传统文化遗产,甚至不相信有真理和意义存在的可能性。这个学派名噪一时,不但给北美大学的文学教学和研究带来了极大的困扰,而且也被人指责为对整个西方文明带来了巨大损害。而德里达先生当时也曾是耶鲁的常客,当是这个耶鲁学派的精神后援

(参见Jonathan Culler, “The Return to Philology,

”

The Journal of

Aesthetic Education

, Vol.36,No.3,2002,pp.12-16)

。

1982年,德曼先生曾发表过一篇题为“对理论的抵抗”(The Resistance to Theory)的文章,专门探讨文学理论的哲学基础和任务,他借助文法、修辞和逻辑这经典三艺,来论证文学理论和文学批评中对语言科学的运用(即一种结构主义的进路)可以调和文学作品中的文法的和逻辑的维度,只是这要以抹去文本中的修辞成分为其代价,而后者恰好正是最需要解释的东西。德曼认为对理论的抵抗就是对阅读的抵抗,而它本身就是一种理论,因为对理论的抵抗正好是构成理论之存在和可能所需要的东西。文学理论的形成开始于人们对文学文本的研究不再是一种基于非语言学的,即历史的和美学的考量而入手的研究,也就是说文学研究所要讨论的主题不再是意义和价值,而是生产这些文本以及其意义和价值被接受的方式

(Paul de Man,

The Resistance to Theory

,University of Minnesota

Press,1986,pp.3-20)

。而这些观点也就是德曼先生在《重回语文学》一文中所要表达的中心思想。

耐人寻味的是,德曼先生并没有直接从哲学或者理论的角度来分析当代文学理论对于文学教学和研究的巨大影响力,而是选择他亲历的一个特殊的教学经验来说明他对文学教学本身所具有的批判性的,甚至破坏性的力量的认知。在上个世纪50年代,贝特先生在哈佛的同事、据说也是他一生的对手的鲁本·阿瑟·布劳尔(Reuben Arthur Brower,1908—1975)教授曾为哈佛的本科生开设了一门名为“文学的解释”(The Interpretation of Literature)的通识教学课,当时英语和比较文学系的很多研究生都当过这门课的助教。布劳尔教授本人是研究莎士比亚和蒲柏的一流专家,与法国当代文学理论相比,他应该对古典希腊语、拉丁语文学,或者伦理学更感兴趣。上这门课时,他秉承新批评主义(The New Criticism)运动的创始人之一瑞恰慈(I. A. Richards,1893—1979)的“实用批评”(practical criticism)原则,坚信和传播彻底的实用主义信条。他要求学生们在动手对他人的作品进行评述时,不要谈论不见于他们正在研读的这个文本中的任何东西。除非可以得到在这个文本中实际出现的一种特殊的语言用法的支持,他们不应该做出任何陈述(评判)。换句话说,他的学生们被要求开始时仅将文本作为文本来仔细地阅读,而不要马上将文本转移到人类经验或者历史的一般性语境当中。他们被要求以比平时更谦虚和低调的态度,先从这样的困惑开始,即通过如此不同寻常的语气(态度)的、词句的和形象的转变,注定会在读者心中产生足够的关注去记住它们,和足够的诚实不再去将他们所不理解的东西,隐藏在他们于文本之外所接受的那些在文学教学中常常被伪装成人文知识的想法背后。

德曼认为,布劳尔教授这一非常简单的教学原则产生了令人惊讶的、深远的教学效果。有些学生大概从来没搞明白为何要将自己的注意力仅仅限制在手头的事情上(文本上),并将专注点放在意义被传达的方式上,而不是意义本身。而其他一些学生则很快明白过来,并从此脱胎换骨。他们在学期末提交的作业和他们在学期初所做的东西已经毫无共同之处,他们在共性、普遍性中失去了的东西,在精确性中和在他们的作业与原作的风格更接近这一点上得到了足够多的补偿。当然,这并没有使他们的写作变得更容易,因为他们不再会随便地沉迷于任何进入他们脑袋中的想法,或者随便地去解释他们所遇到的任何观念。在德曼看来,文学研究这个职业内已经充满了学术垃圾,但布劳尔教授的学生们从此就不会去制造这样的垃圾了。一位好的读者往往是惜墨如金的,而这在目前的文学研究状态中,实在是最好不过的一件事情。

布劳尔教授的这门课程,完全没有像当代文学理论一样具有颠覆性和破坏性的意图,也没有理论的异议,概念性的和专业术语性的设置(工具)的使用也被保持到了最小化的程度。尽管其整个立场不可避免有它自身的意识形态的和方法论的设定,但它们被处理到保持隐没不显的状态,以不影响这个教学的过程。这门课的成功表明,在任何理论之前,仅仅阅读就能够以这样一种方式来转化批评性的话语,即对那些认为文学的教学可以替代神学、伦理学、心理学或者思想史教学的人产生颠覆性的影响。细致的阅读是可以完成这种转化的,因为它一定会对语言的结构产生反应,而这或多或少就是文学教学被隐藏起来的一个秘密目的。

对于德曼来说,参与布劳尔教授“文学的解释”这门课的个人经历与过去十到十五年间文学理论施之于文学教学的影响相差无几。尽管后者的动机或许更具有革命性,其所用的专业词汇也更加让人望而生畏,但在实践中,转向理论即表现为一种对语文学的回归,即在检讨文本所制造的意义之前先来对语言的结构进行一次检查。而这甚至对于最受争议的法国理论家们原本也是如此的,福柯(Michel Foucault,1926—1984)的第一部大作《名与物》

(Les mots et les choses)

就像其标题所显示的那样,讨论的是语言和现实之间的互相指涉关系,但作者并不是以哲学推演的形式来讨论这个问题的,而是以更加实用的方式来讨论的,它出现于社会科学家和语文学家的方法论的创造之中。即使是德里达,尽管他的出发点从外表看来更像是传统的“哲学的”,但他也更强调语言的实证力量,而不是知识和直觉的力量。他以语言学的名义所作的现象学批判就证明了这一点。还有,即使是所有作家们常常引用的尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844—1900),人们也更多地把他看作是作为一位语文学家的尼采,而不是一位虚无主义哲学家的尼采。事实上,尼采在瑞士巴塞尔大学本来就不是一位哲学,而是古典语文学教授,尽管他的名著《悲剧的诞生》因出现了很多语文学方面的错误而受到了不少同时代语文学家们的诟病和激烈批评。当然,最不可思议的是,德曼自己也不认为他是一位哲学家,公然声称自己也是一位语文学家!

(“I am a philologist and not a philosopher.” Stefano Rosso,“An Interview with Paul de Man,”

The Resistance to Theory

,p.118)

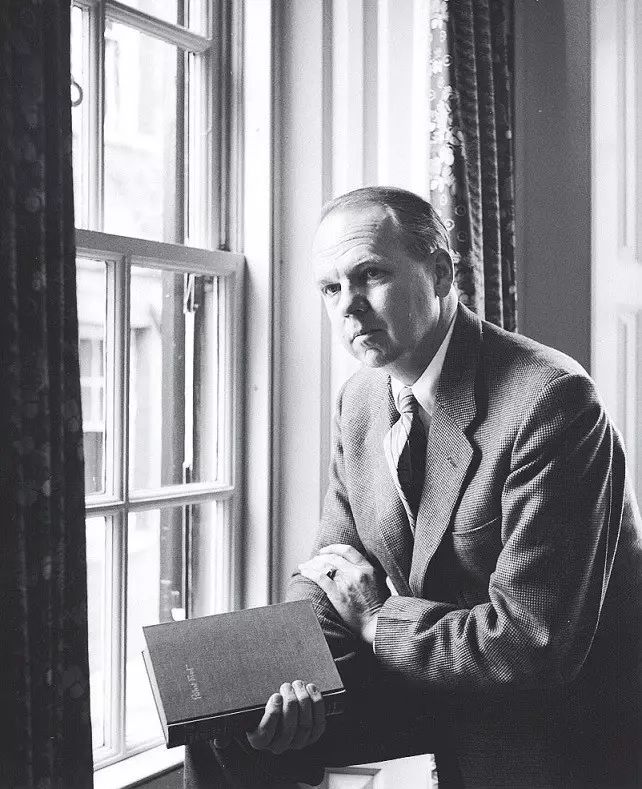

德曼(左)与德里达。德曼最大的学术贡献和学术影响力就在于将德、法两国哲学家、文学理论家、批评家们提出的最新的文学理论引进到美国文学研究和文艺批评的主流学术圈内。

【将对理论的转向等同于对语文学的回归,是“偷樑换柱”吗?】

德曼写作《重回语文学》这篇论争文章时,他的生命已接近尾声,文章发表翌年他就去世了。人之将死,其言也善,更何况是鼎鼎大名的德曼先生的临终遗言呢?但不得不说,德曼在这篇文章中用贝特同系学术对手布劳尔的一门文本精读课程的经验来反击贝特对文学理论的批评似嫌太过精明了点,他把贝特的怒火,从他原本的批评对象,即“那位喜欢恶作剧的巴黎佬德里达”,以及包括德曼自己在内的那一小撮满嘴外国理论的耶鲁解构主义者身上,转移到了就在他自己身边的那位清醒、正牌的文学大教授布劳尔身上。而德曼将对理论的转向等同于对语文学的回归的说法也多少有点玩世不恭式的反讽意味,因为在当时人看来,语文学家本来就是理论的天敌,他们不但不看好理论,而且也嘲讽解释,甚至要求学生们放弃有关盎格鲁-萨克森和古代法语的必修课程。语文学与理论水火不容,德曼说对理论的转向就是对语文学的回归多少也有点危言耸听的意思。当然,这也极有可能不过是作为前卫理论家的德曼所玩的一种时尚的转换。世上新旧时尚总在不断的轮换之中,正如时尚教父卡尔·拉格斐(Karl

Lagerfeld)曾经说过的那样,“人多难以避开时尚,哪怕是时尚走出时尚时,它便又是时尚了。”学界时尚的交替同样如此,理论或玩腻了,便回过头来玩语文学,而实质上却换汤不换药,玩的依然是同样的东西。

但是,作为当时美国最著名的文学理论家之一,德曼对“重回语文学”的公开倡导,无疑重新燃起了学界很多本来对语文学没有多少感觉的人对语文学的极大兴趣和热情。1988年3月哈佛大学文学与文化研究中心组织了一场题为“何谓语文学?”(What is Philology?)的学术讨论会,由哈佛相关学科的教授们发表他们对语文学或赞成或反对的高见,盛况空前、影响深远。但据会议组织者、中世纪拉丁文研究专家扬·焦乌科夫斯基(Jan Ziolkowski,1956— )教授称,他最初提出要将语文学作为学术会议议题时应者寥寥,而当他提到德曼《重回语文学》一文时,他的同事们对语文学的激情马上就被激发了出来,于是就有了这次具有历史意义的语文学会议

(

On Philology

,p.4)