诸如此类的疑问源源不绝。没错,研究美学方面的专家们,从远古到2019年,仍然围绕这些问题做着无尽的研究。

张大康小朋友的画

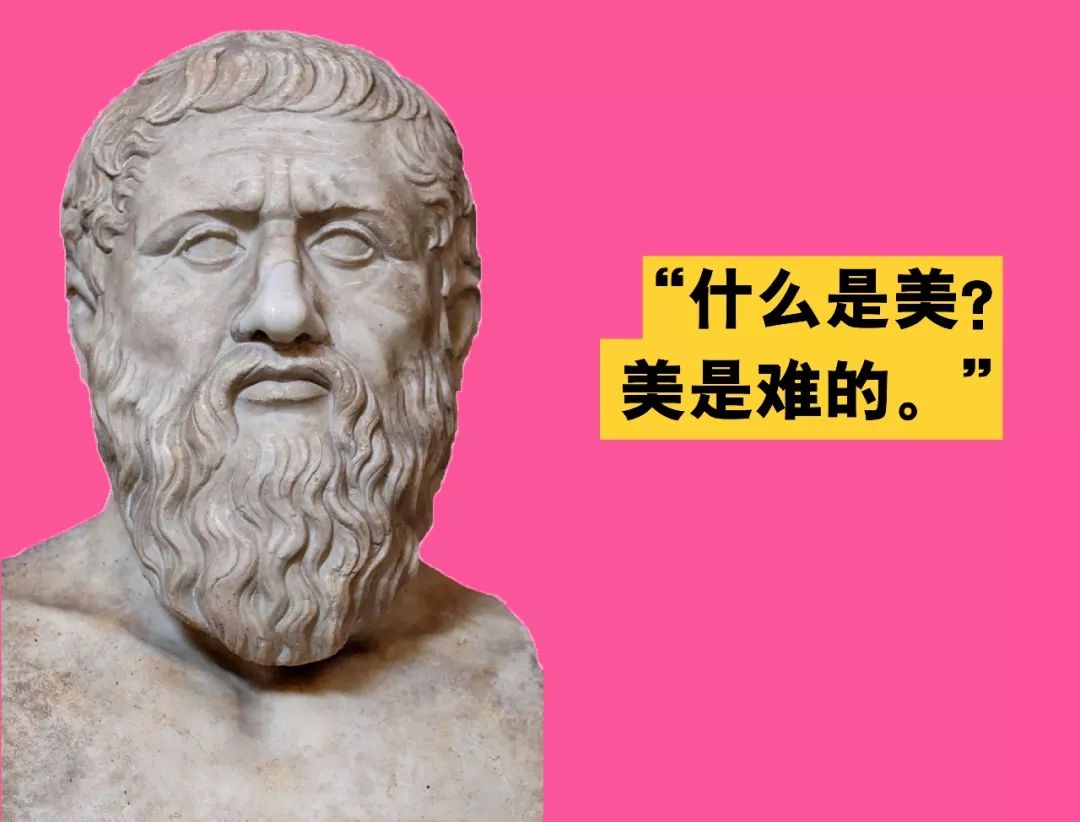

说到研究美的始祖,便会提到公元前四世纪一名为柏拉图的大哲学家。

他的一本著作《文艺对话集》中,收集了一篇名叫《大希庇阿斯篇》的文章,里面记录了他的老师苏格拉底与另外一位名叫希庇阿斯的哲学家之间的对话:

苏格拉底问希庇阿斯:“你能替美下个定义吗?请告诉我什么是美。”希庇阿斯说:

“美是一个漂亮的小姐”

“美是一个美的汤罐”

“美是黄金”

“美是一个美的竖琴”

……

苏格拉底对这些回答都不满意,他说:“

我要问的是:什么是美?而不是问:谁是美的,什么东西是美的

?”

……

柏拉图雕像

在这篇对话里,希庇阿斯和苏格拉底尝试了好几种关于美的定义,例如:

“美就

是有用的”

“美就是有益的,用于善的方面,产生好的效果的”

“美就是由视觉和听觉产生的快感”

……

但苏格拉底对这些答案还是不满意,又一一驳难。最后得出的结论只是:

美是难的

。

1

. 不同事物有不同的美——花与四时

不必说古代先贤,就算是几千年后的我们,面对所谓“美”的事物、“美感”等等与“美”相关的命题时,也仍然有着无法完全参透的感觉。

但苏格拉底给了我们启发。他认为

我们应当去寻找美的规律,找到美的本质

。而不是美的现象,美的东西,把现象和东西当成美,美就是难的。

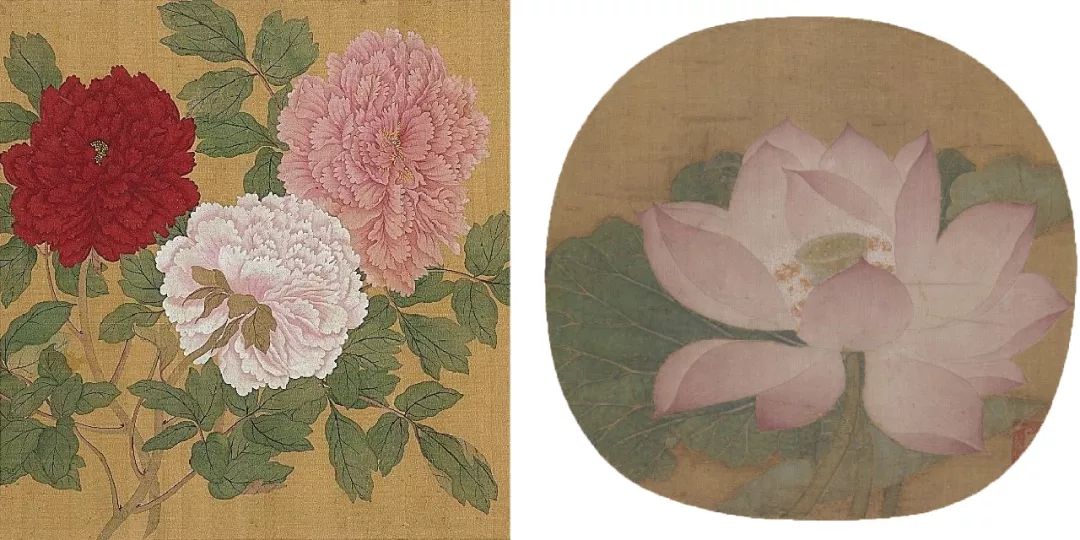

美的东西很多,但是美有独立属性,也就是说

不同的事物有不同的美

。也就是说梅花有梅花的疏影横斜之美,荷花有荷花的洁身自好之美,牡丹有牡丹的

雍容华贵之美,桂花有桂花的幽香暗递之美。

宋 佚名 《出水芙蓉图》 北京故宫博物院藏

清 恽寿平 《牡丹图册之五》 台北故宫博物院藏

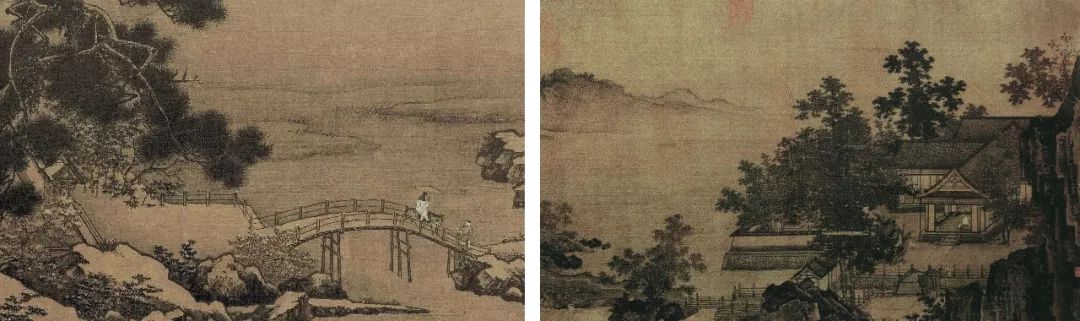

就是同一事物本身,处在不同的时间也有相异之

美。

日出有新生之美,日落有悲壮之美

。西湖有晴朗时的水光潋滟之美,也有雨天的山色空蒙之美。花有盛放之美,也有零落之美。

南宋 刘松年《四景山水图》冬秋局部 北京故宫博物院藏

2. 同一事物不同的角度看也有不同的美——春天

同样的一种事物,在不同地域、不同状态的人眼中,感受也是大异其趣的。

意大利

波提切利

《

春》

佛罗伦萨乌菲齐博物馆藏

波提切利笔下的《春》,将各路神仙汇聚一堂,共同迎接春天的到来。右边的代表着“华美、贞洁、欢悦”的“美慧三女神” (阿格莱西、塞莱亚、攸美罗西尼)是宙斯和大洋女神的女儿。而画面右边的是身着盛装的帕尔塞弗涅,她有两种身份,一种是掌管地狱的“冥后”,另一种是“春神”。在这里显然是第二种了。

波提切利笔下的春风是和煦的、温暖的、柔和的

。风里带来些新翻的泥土的气息,混着青草味儿,还有各种花的香,都在微微

润湿的空气里酝酿。

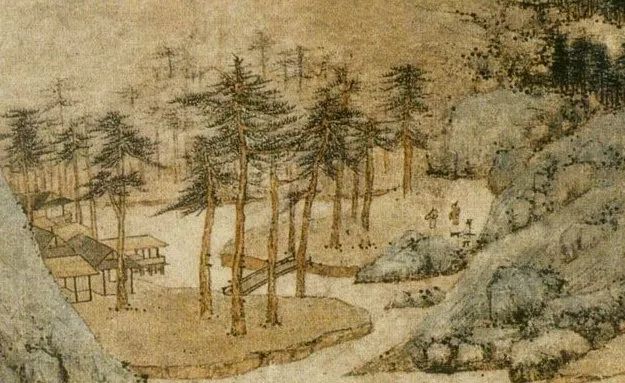

明 文征明 《雨馀春树》局部

明代文征明笔下的春,则带有一番疏离和萧瑟,因为在这春日他要与好友别离。《雨馀春树》款署丁卯十一月七日,文征明时年三十八,署名文璧。由题诗看来是幅留别之作,是送给北上的友人濑石的。“余为濑石写此图,前日复来,使补一诗。时濑石将北上,舟中读之,得无尚有天平、灵岩之忆乎。”也就是说文征明希望濑石在北上途中看到这张春景,可以缓解对苏州的思念之情。与传统的送别构图不同,没有拱手作别的画面,也没有大片水域隔开远近两岸,仅以苏州湖区一角雨后清新的景致供其友濑石追忆,借以寄托对友人的不舍和怀念。

3. 同一个人、同一个事物也会不一样

此外,即使同一事物,和同一个人相联系的时候,在某种关系里它是美的,在另一种关系里却不然。杜甫有“好雨知时节,当春乃发生”的诗句,也有“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝。自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻!”前者的春对于杜甫来说是美的,后者是否也有呢?即便有,也再不是同一种心境了吧?

同一事物,不同的人有不同的感受。这更导致了美的难度。一棵树在实用者眼中关注的是如何打制成桌椅板凳;在植物学家眼里关心的是它的科属特征;在画家的眼里,那是一幅风景;在诗人的眼中,它是一首触动心怀的诗歌。实用和浪漫的分野就在这里。而美是超

越物质之上的,美具有永恒性。

梵高的《向日葵》在不在意美、

不关心美的人眼中,只是纸上涂着一些色彩而已。而在愿意欣赏它的人眼

中,便是不可复制的艺术品

。最危险的,则是艺术品落入实用者或无知者眼中,那很可能被草草待之,弃之如敝屣。

梵高的画和周明朗小朋友的画

周明朗小朋友的画

显然,这个理想到现在都还没有实现~我们仍然无法得出结论,什么是“美”的线条,这些“美的线条”为什么在我们之中引起共鸣,它怎么会在我们灵魂中唤起这样或那样的感情。因此,审美心理是未解之谜,也还未能有统一的科学的测量标准和教育要求。但这并不代表我们就可以不需

要培养“审美”。

正因为人类对于审美的判断仍处于萌芽期,我们便更加不可以忽略这种看似共通实则微妙的问题。

陈湛小朋友的画

当我们去观察孩子们的举动,便会明白,审美早已渗透在人的血液当中,不可分割。美是难的,因为规律难寻。规律虽难寻,但“美”却总是能透过“美的事物”被我们感受、发现。

马达小朋友的画

马达小朋友的画

小孩则往往拥有一双发

现美的眼睛,他们是最天真的诗人,在细微处总能发现生活中之美。我们经常比喻人有着“孩童式的好奇”,即我们是公认小朋友对美的感受往往是最直觉性、最敏锐的。他们一刻不

停地探索着外界:他们喜欢颜色鲜艳、动态各异的事物;听到音乐会跟着节奏手舞足蹈,见到动物会追随他们的足迹。你会发

现不管看到什么,他们都会在纸上乱画,家里的墙壁上都是孩子小时候留下的印记,其实这就是早期的绘画表现,也就是早期的艺术萌芽。

线上课

小朋友的创作

当然,这时小朋友们并不知道自己在艺术表现,也就只是觉得好玩,把这件事当成游戏。所以说孩子早期的艺术萌芽,多是在游戏中形成的。

陈湛小朋友的画

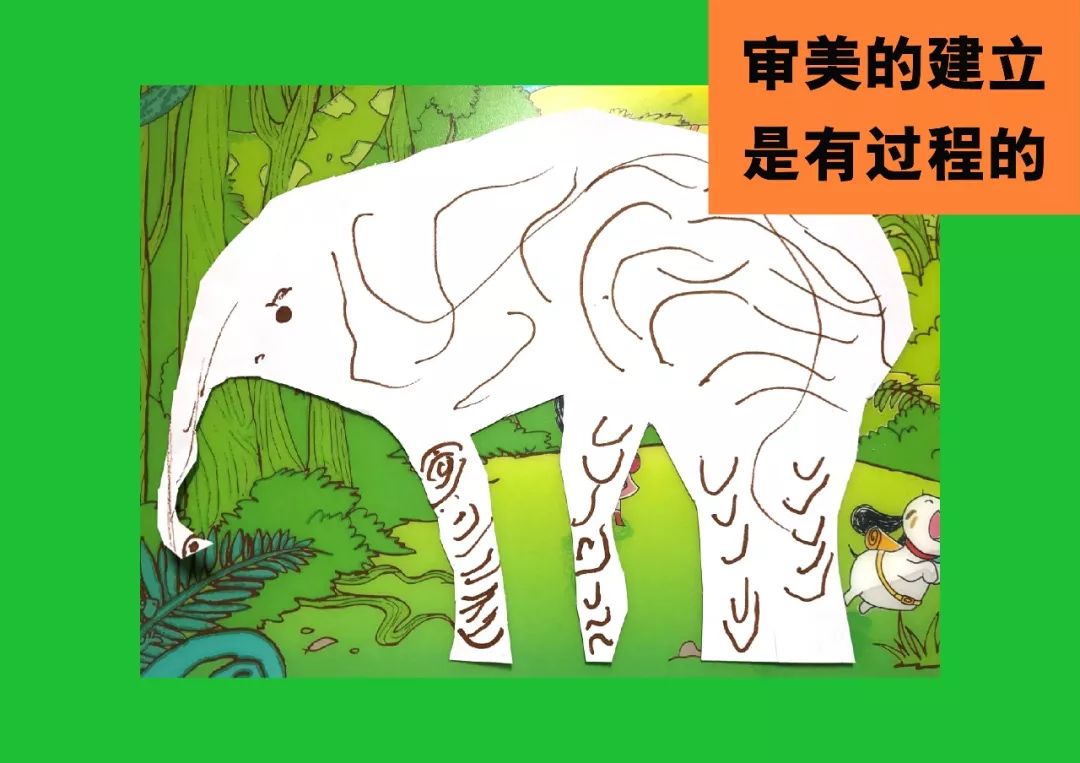

但是,光依靠单纯的游戏,并不能使得儿童在成长过程中进一步获得系统的完整的认识,

审美的建立是有过程的

。如今作为一名成人看来简单的动作,对儿童来说,往往需要一步步学习和熟练的过程。小朋友的美育也是透过游戏性的创作而后进入对美术的进一步理解。

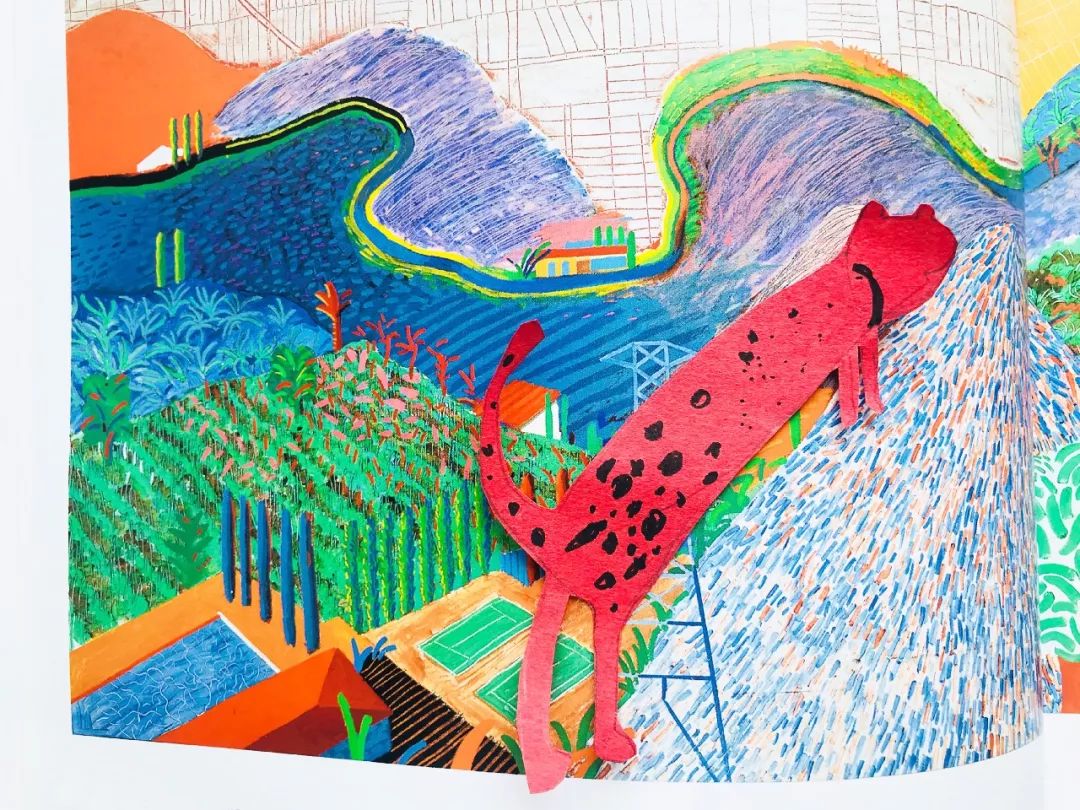

许钫博小朋友创作的豹子

作为幼儿教育的学习者,在长期与孩子的交往中,我们渐渐明白,孩子不同于成人,他们有属于他们的一套学习方式,身上蕴含着巨大的潜力。爸爸妈妈们也自然想到,这种潜能可不能浪费了,所以会把孩子送到各种特长班,希望孩子不要输在起跑线上。可是,真的有“统一的起跑线”这个东西吗?

李晰菡小朋友的画

我想说,并没有。孩子学画,关键并非为了超过某根虚无缥缈的“起跑线”。

培养孩子锻炼出具有鲜明个性特点的审美感知力,才是最高的境界,而不是经过训练的“小大人”;是在学画过程中,提升自己对学画的认识,并形成自己不为旁人左右的判断力,如肌肉一般锻炼得越来越结实。

线上课

小朋友的创作

美育不是教师设法突出难点、重点或是方法、步骤,而是达到一个“竹影扫街尘不动,月穿潭底水无痕”的效果。

不是老师直接告诉儿童怎么画,而是引导、唤醒、激励儿童自己画。让孩子发现美、感受美、表达美

。

作画中的线上课小朋友

随着老师们的引导,小朋友的审美判断力和感知力能逐渐增强,并达到天性的最大成长和发挥,这大概是儿童美育最理想的状态。