关注本平台后,每天为您挖掘8篇历史史事

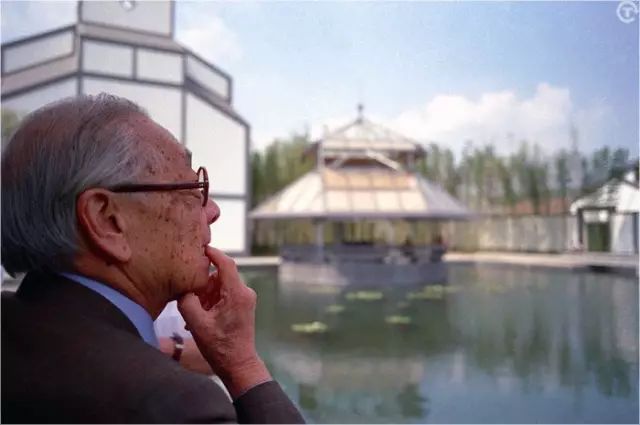

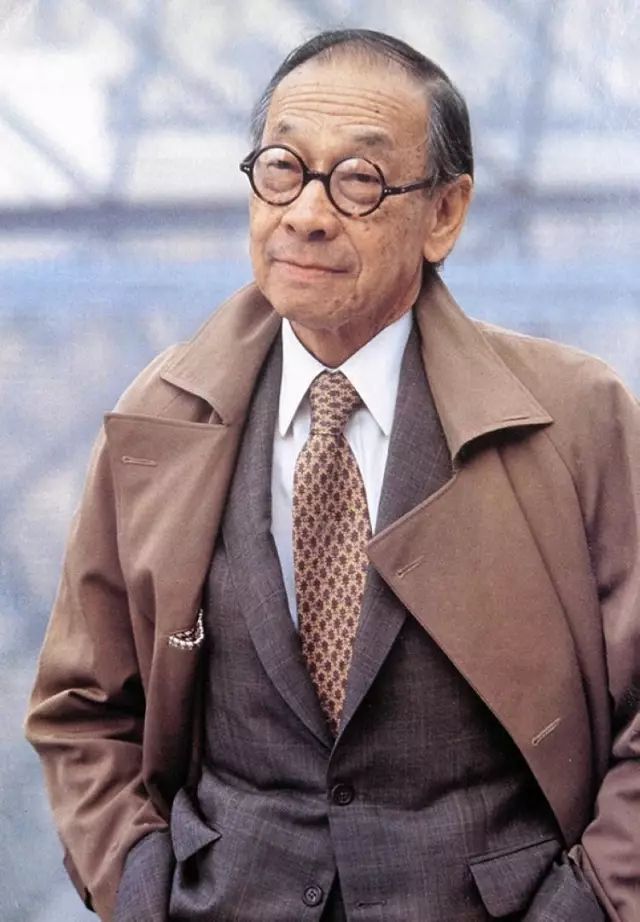

100岁的贝聿铭 《纽约》杂志摄影师Bobby Doherty2017年4月7日摄于纽约

在现代建筑的历史上,贝聿铭被称为“最后一个现代主义大师”。他始终坚持着现代主义风格,在将建筑人格化的同时为其注入东方的诗意。2017年4月26日,是华裔建筑设计大师贝聿铭先生100岁的生辰。游走在东西方文化之间的他,无疑是建筑界一个特殊的存在。从美国国家美术馆东馆、肯尼迪图书馆,再到卢浮宫改造工程、美秀美术馆,贝聿铭这个名字,几乎可以代表一个时代的建筑。

贝聿铭 Ieoh Ming Pei,

美籍华人建筑师,1917年4月26日出生于广州,祖籍苏州

贝聿铭的建筑生涯,可以说是进击的一生,带有他个人的英雄主义色彩。在过去的一百年里,他求学期间辗转多次最终师从格罗皮乌斯门下;曾经因为“房屋建筑师”的身份被美国主流建筑师协会排除在外;赢得肯尼迪图书馆竞赛扬名之时却因汉考克大厦玻璃的脱落而跌入低谷;顶住舆论压力在批评声浪中建造的卢浮宫金字塔最终赢得了高卢人的赞赏;仅与拙政园一墙之隔设计的苏州博物馆,则是倾注了贝聿铭对东方故土的无限情感。

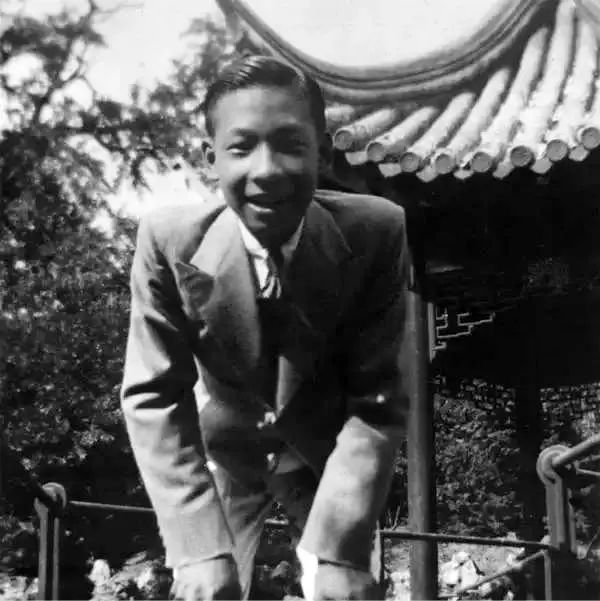

贝聿铭的第一代祖先在苏州行医卖药,至18世纪,贝氏家族在苏州居住了已有六百余年,是拥有大片土地的望族,以行善和助人享誉苏州。1917年,贝聿铭在广州诞生,贝氏家族也于同年买下了苏州著名园林——狮子林。1920年,贝聿铭的父亲到上海工作。10岁时,贝聿铭随家人迁往上海。从那时起,几乎每年寒暑假,贝聿铭都会回苏州,他在狮子林里度过了一段愉快的童年时光。

贝氏全家福(前排左一为贝聿铭)

贝聿铭年少时与家人的合影

小时候贝聿铭在狮子林

贝聿铭的中学是在上海读的,他在这里接触到了新的建筑、艺术和生活方式,电影成了他获得信息和启发想象力的重要途径,影片中轻松、愉悦的美国校园生活令他十分向往。1935年,18岁的贝聿铭登上了前往美国的轮船。最开始时,贝聿铭在宾夕法尼亚大学的建筑学院学习。然而,贝聿铭对当时过于传统保守的宾大建筑系颇为失望,仅仅两周之后转到麻省理工学院,转专业改学工程。在此期间,1935年柯布西耶在MIT的演讲,被贝聿铭称为“我建筑教育中最重要的两天”。

贝聿铭与陆书华的结婚照

1938年,贝聿铭遇到在事业跟生活上相伴一生的陆书华。1940年,贝聿铭于麻省理工大学毕业,并在1942年到哈佛大学追随格罗皮乌斯学习,之后又进入哈佛研究生设计学院攻读硕士学位。在哈佛大学,贝聿铭有两位良师益友,其一便是格罗皮乌斯,他将建筑与相关学科融合的包豪斯教育理念,以及注重合理性的观念深深影响了贝聿铭;另一位则是马塞尔·布劳耶,他对光有着浓厚的兴趣,这就使贝聿铭对光有了了解,也认识到了光在建筑中的重要性。从那以后,贝聿铭将光视为设计建筑时最先考虑的问题之一,也因此获得了“光线魔术师”的美誉。

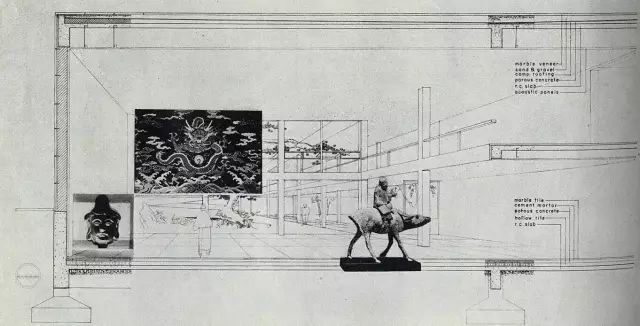

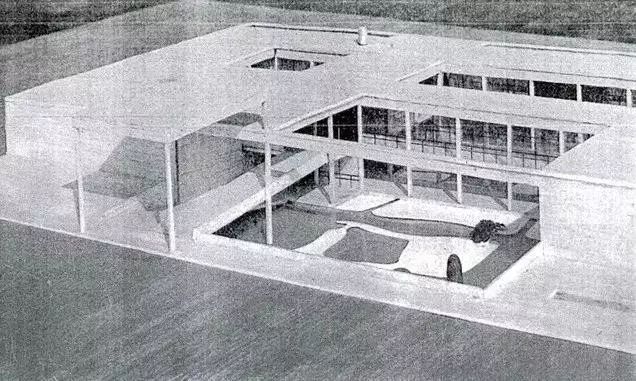

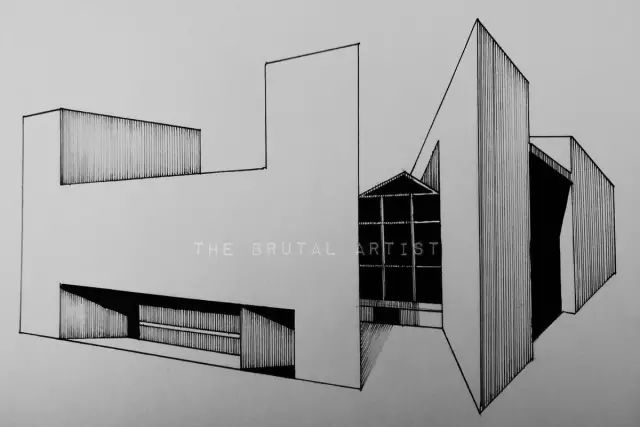

上海艺术博物馆

在1946年,贝聿铭决定设计一座位于上海的博物馆作为自己的毕业作品。在此期间他融合了东西方的设计——上海艺术博物馆,格罗皮乌斯称之为“我见过的最精致的学生作品。”

格罗皮乌斯

然而,他并不知道,在60年后,他终于有机会在故乡的土地上,将中式建筑风格与现代建筑技艺相结合,将当年的设想付诸实践。

1948年,31岁的哈佛大学建筑系助教贝聿铭,离开安静的校园,从他居住的波士顿剑桥小镇

(Cambridge)

来到大城市纽约。对这位东方青年而言,这个决定不仅仅意味着自此从安静的学术界投身到一个喧嚣的商业界,也是他人生轨迹就此转变的一个节点。

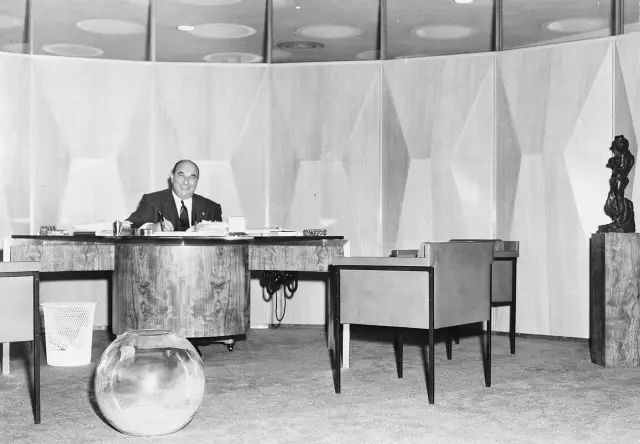

纽约地产大亨威廉·齐肯多夫

向贝聿铭伸出橄榄枝的,是作风张扬、嗜抽雪茄的纽约开发商威廉·齐肯多夫

(William Zeckendorf)

。“其实接受齐肯多夫的工作邀约非常冒险,因为在那个时候,受尊敬的建筑师从不与开发商一起工作。”在贝聿铭事务所工作了18年的珍妮特·斯特朗博士说。尽管争议颇多,但齐肯多夫是对贝聿铭一生有极大影响的一位人物。贝聿铭评价齐肯多夫是“最有想象力的开发商”。

在这一时期,贝聿铭完成了许多设计项目,但在建筑上的品质大多平庸不出彩,其被建筑师协会所不啻的“标签”,让贝聿铭对前途开始新的思考。虽然齐肯多夫对贝聿铭非常肯定,贝聿铭最终还是选择离开齐肯多夫的公司,成立了自己的事务所

(I.M.Pei&Associates)

。而齐肯多夫给贝聿铭和他的合伙人写了一份很动感情,也很伤感的告别信。贝聿铭后来说,30年后重读这封信,依然潸然泪下。

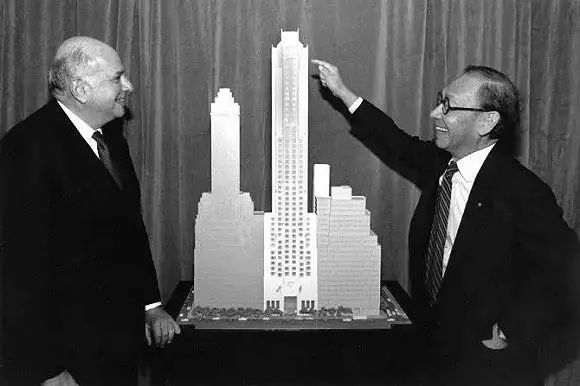

贝聿铭向齐肯多夫介绍纽约四季酒店

1960-1980年的这二十年,对于贝聿铭来说可谓跌宕起伏。贝聿铭完成了许多出色的作品。它们为贝聿铭带来名声的同时亦让他饱受争议。1964年,在肯尼迪图书馆的竞赛中击败路易斯·康跟密斯的贝聿铭,顿时成为镁光灯下聚焦的宠儿;然而1973年,波士顿汉考克大厦立面玻璃的脱落让贝聿铭的事务所一度陷入困境。

路思义教堂,台湾东海大学,1956-1963年

美国科罗拉多州博尔德国家大气研究中心,1961-1967年

1967年,美国大气研究中心是贝聿铭公共建筑设计的开端。整个建筑群雄踞科罗拉多州山顶,简朴浑厚的外形、塔楼样式的屋顶让建筑与山峰融为一体。为使得建筑融于自然,贝聿铭采用当地石材为建筑原料,将砂石加入混凝土中,再用凿石锤进行加工,让其表面露出深粉色。整个建筑看起来,就像是从一个巨大岩石中开凿而成。也正是这次机会,贝聿铭“建筑应该和它脚下的土地融为一体”的建筑美学开始逐渐清晰。

与杰奎琳·肯尼迪出席新闻发布会,1964年

贝聿铭与Oklahoma City市区规划

美国纽约州雪城埃弗森艺术馆,1968年

珍妮特·斯特朗说:“国家大气中心项目,使贝聿铭第一次有机会探索建筑的艺术。尽管从近处看,还有一些细节显得不甚完美,但他独特的风格和建筑语言仍然熠熠生辉。在接下来的职业生涯中,贝聿铭不断琢磨自己的建筑美学,做出更加自信和流畅的作品。”贝聿铭又一鼓作气,完成了艾佛森美术馆的设计。

艾佛森美术馆外观

1969年,他因得梅因艺术中心和艾佛森美术馆项目,获得美国建筑师协会

(AIA)

的国家荣誉奖。这是协会第一次同时颁奖给同一个建筑师的两个博物馆作品。艾佛森美术馆建成之后,贝聿铭邀约不断。

在建筑史学家珍妮特·斯特朗看来,贝聿铭建造了20世纪末21世纪初最重要的一些建筑,但他最大的成就还是他创建的公司。“半个世纪以来,在设计、规划和技术方面他建立了丰富的内部专业知识。他总是非常慷慨邀请年轻建筑师,允许他们从头到尾参与整个建筑进程。”

克莱奥罗杰斯纪念图书馆,1969年

保罗·梅隆艺术中心,1972年

康奈尔大学约翰逊艺术馆,1973年

罗彻斯特大学Wilson Commons学生活动中心,1976年

新加坡OCBC Centre,1976年

汉考克大厦,1977年

将贝聿铭从困局里拯救出来,从而也把他职业生涯“稳稳地推到了建筑界的大师”上的,是国家美术馆项目。上世纪60年代,保罗·梅隆决定筹扩建国家美术馆。贝聿铭又一次与路易·康成为竞争对手。一位同行评价说:“康和贝许多地方很相似,但康是局外人,贝是贵族。”

法国总统密特朗因为这座华盛顿国家美术馆而喜欢上了贝聿铭的设计

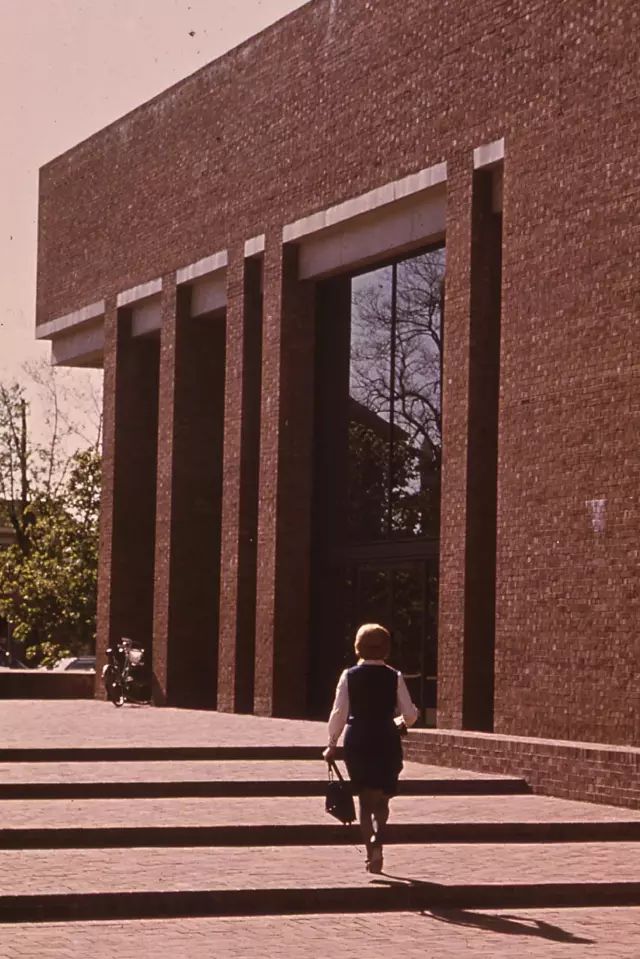

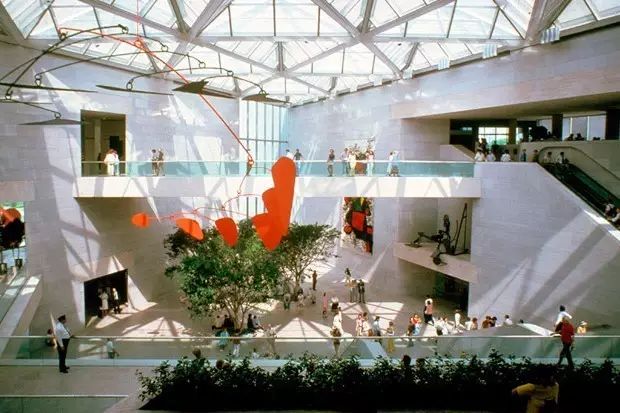

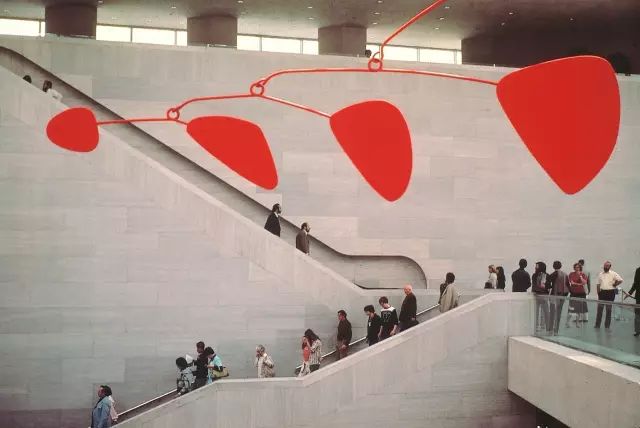

国家美术馆东馆,1978年

1978年,美国国家美术馆东馆,贝聿铭完成了其设计生涯中最得心应手的项目。东馆的展览室可以根据展品和管理者的意图调整平面形状和尺寸,有些房间还可以调整天花板,这样的设计极大程度地保证了空间的灵活性。不仅展品如此,对普通观众更是如此,每个人都可以在这个空间内自由地感受艺术,不会为艺术所“累”。

贝聿铭在国家美术馆东馆的开幕式上

纽约市贾维茨会展中心,1979年

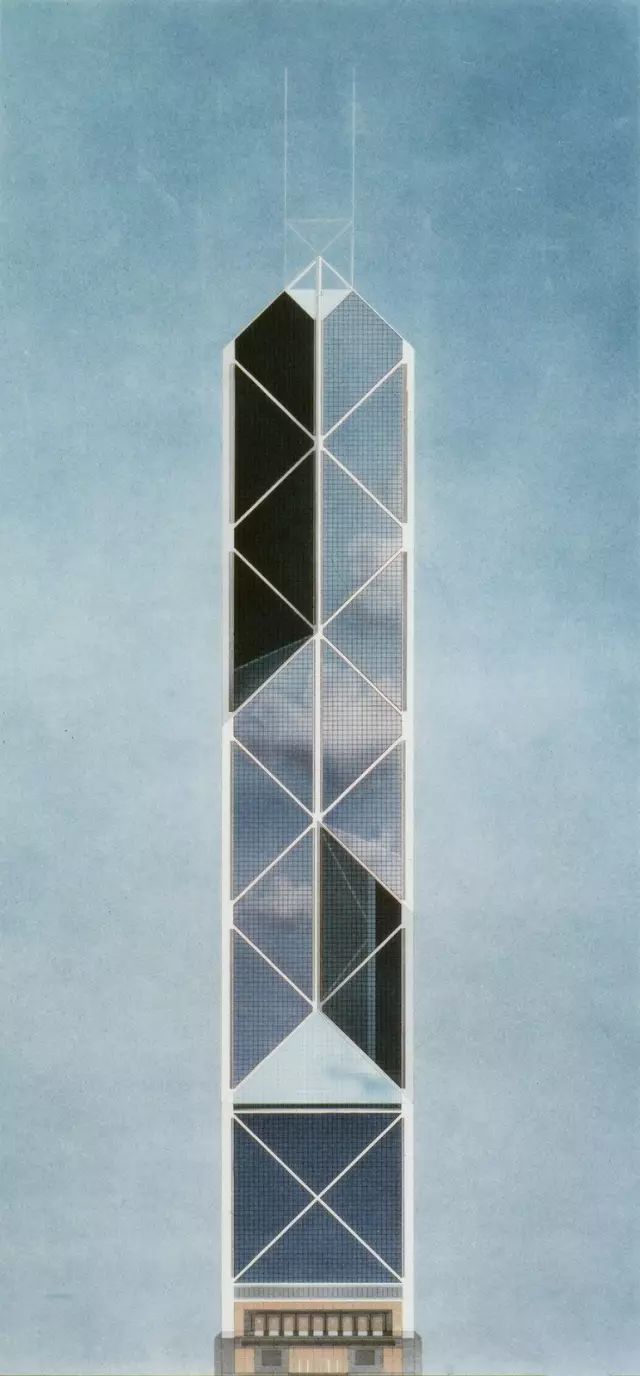

1980年代,有着许多出色作品陆续建成的贝聿铭,此时早已被建筑圈认可。1983年时,普利兹克建筑评审团将奖项颁给了这一位华人建筑师。这一时期的贝聿铭,开始有了在阔别已久的中国故土上实践设计的机会。在这期间,有着许多缺憾的北京香山饭店建成,但人身处其中依然可以感受到东西方的韵味;当时香港第一高楼的中银大厦的设计,更是成为维多利亚港边的经典地标。在卢浮宫金字塔的设计上,贝聿铭用出色的设计再一次在国际舞台上证明了自己。

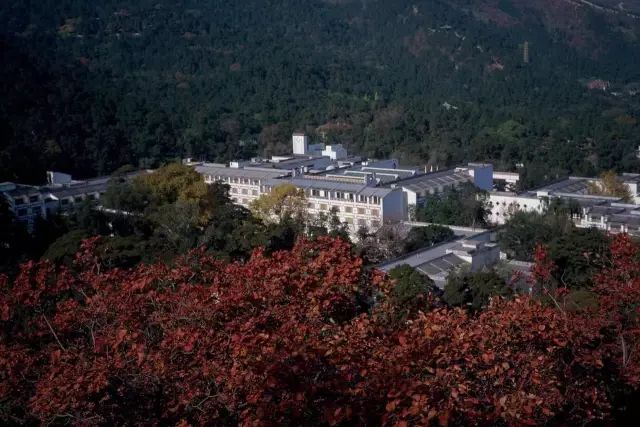

波士顿美术馆(MFA),1981年

1978年,副总理谷牧邀请贝聿铭来中国,希望他为城市规划和建设提供咨询,借大兴土木迈入现代化。他建议不要在故宫附近建高楼,以保护紫禁城金黄色琉璃瓦屋顶上的开阔远景。他想另选一址,北京的旅游机构——第一服务局提议在他们管理的某一座城郊公园里中建一座底层饭店。他们将贝聿铭和他的儿子贝建中带到北京西北郊的香山,那里给人一种宽广的森林野趣之感,是远离闹市喧嚣的另一个世界。在贝聿铭眼中,这个皇家园林遗址上覆盖着一层薄薄的白雪,凉亭、宝塔分布得错落有致,俨然一副古代画卷。他不再犹豫:“我们就在这儿建吧。”

香山饭店项目组的曹凯文回忆说,贝聿铭当时已经功成名就,大部分项目都是出个想法,让助手们去执行,但香山饭店却不同。他惊讶地看到,贝聿铭常常手握铅笔在设计桌上冥思苦想。“在两三年的实践中,这是他自己的项目。”

香山饭店,1982年

移交香山饭店之后,贝聿铭搬到香港,他即将在这里为维多利亚港的天际线增添一座塔楼——中国银行香港分行。这又是一项他无法拒绝的项目,无论是出于建筑上的挑战,还是情感上的衡量。

新的中国银行香港分行与汇丰银行毗邻,而随着1997年香港即将回归中国,这座新大厦所担负的使命不言而喻,它必须使作为殖民统治标志的汇丰银行相形见绌。

香港中银大厦,1982-1990年

威斯纳馆,麻省理工学院媒体实验室,1985年

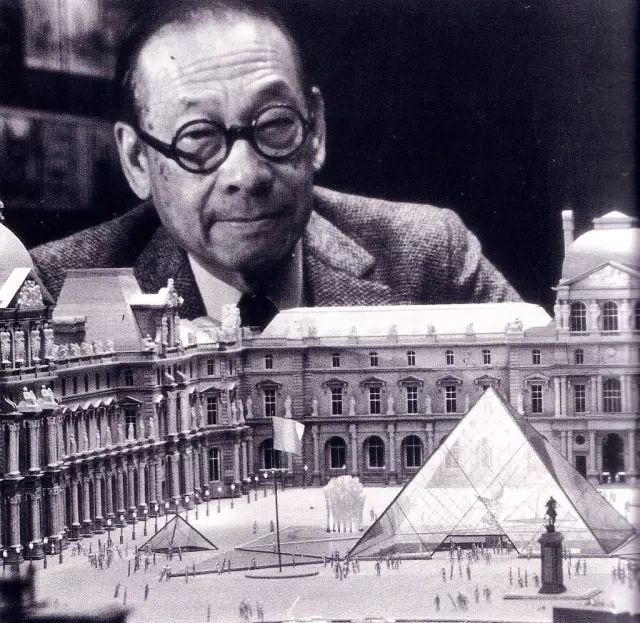

贝聿铭曾说过,“我生平遇到的最大挑战,也是最大的骄傲,那就是卢浮宫新馆的创作。”

1989年,卢浮宫改造项目一期工程完工,包括金字塔、周边的广场和地下空间。为了让卢浮宫的新入口与原址建筑和谐统一,贝聿铭在原本的中轴线上放置了同样对称的金字塔。参观者可以通过开放式电梯从庭院下行至新的主入口,可以从四、五个方向任意选择一个开始参观。金字塔实际上是为整个卢浮宫提供了一个入口,让几个独立的宫殿统一起来成为一个完整的建筑群,成为这栋建筑的主要入口,也分担了大量的人流。

在卢浮宫金字塔各个版本的故事里,1984年1月23日举行的历史古迹最高委员会

(Commission Supérieure des Monuments Historiques)

会议,永远是故事的最高潮。整个会议十分吵闹,氛围充满了敌意。委员们疯狂地批评着贝聿铭的设计,不懂法语的贝聿铭并不知道对方说了什么,但他身旁的女翻译却已经含着泪水哽咽着没有再翻译下去。

卢浮宫改建,1989年

而在1989年3月29日剪彩的时候,人们为贝聿铭鼓掌,全世界的媒体都为他的作品叫好。第二天,公众蜂拥而至,以前的争议和羞辱被人遗忘了。

卢浮宫改造项目的整个过程中,贝聿铭做了很多建筑设计以外的事情。面对法国的悠久文化传统、行政体系和社会舆论,他始终知道自己应该站在历史与现代、艺术与政治的平衡点。

贝聿铭与卢浮宫

1990年,贝聿铭从事务所退休。从这一时期开始,贝聿铭在世界各地做了许多博物馆设计,比如1997年落成的日本美秀美术馆,2006年完工的伊斯兰艺术博物馆。贝聿铭在故土苏州这片土地上设计的苏州博物馆,更是让更多人走近他的东西方建筑美学。卡特·怀斯曼如此评价这一阶段的贝聿铭:“在年逾九十的贝聿铭,证明了一个人也许可以实现年轻时的梦想,而仍保有割舍不断的根。”

德国历史博物馆新翼,1990年

贝聿铭在讲解中国银行总行大厦模型

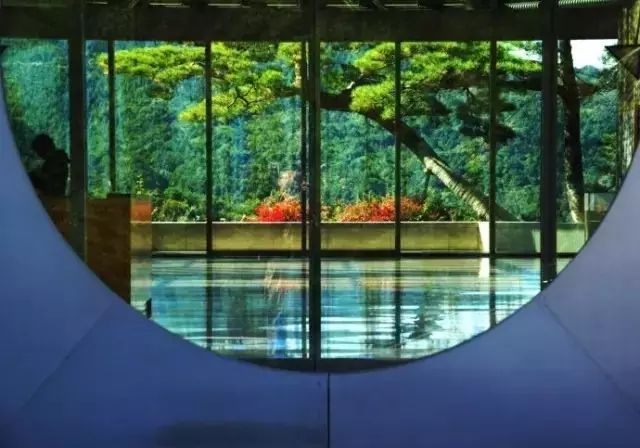

这是一个人类永恒的梦境,西方人叫:伊甸园,东方人称:桃花源,哲学家说是乌托邦,这,便是贝聿铭向我们展现的理想景观——日本美秀美术馆。”

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。便得一山,山有小口,仿佛若有光。沿着种有郁郁葱葱树木的坡道向上走,通过隧道,穿过桥后,眼前一亮。像“桃花源”中的渔人一样,寻寻觅觅,找到“世外桃源”。

1997年竣工的美秀美术馆,正是贝聿铭从陶渊明的《桃花源记》中得到启发,创造了一个诗情画意的博物馆入口。进入美术馆的入口只有一条路,必须乘坐电瓶车或是步行穿过山中隧道,隧道另一头连接着一条横跨深谷的吊桥。进入隧道,就能远远地看到美术馆,似乎走进了武陵渔人无意发现的那个入口。

第一次参观场地时,设计师就被这里的美丽景色所震撼,称这是一处世外桃源。由于地上是自然保护区,这里80%的建筑都埋藏在地下。谦虚地隐蔽在万绿丛中,与自然之间本来应有的比例和谐调。

满山遍植苍松与香枫,散布着多处人文古迹。中国古代文人山水画高古幽远的意境,在这里得到最完美的诠释。贝聿铭说 “你只有不断的去探索它,你才能感受到仅仅属于这片山谷的光、风和万物生长的声音,直到走近它时,你便会发觉,这里就是世外桃源。

日本美秀博物馆,1996-1997年

苏州是贝聿铭的故乡,他喜欢在傍晚时分陪着挚友宾朋在曾经是贝家花园的狮子林曲径漫步,他喜欢老屋中听曲,细细品味四垂的暮霭中家园的温馨。他从苏州贝氏家族走出,博物馆周边的忠王府、拙政园、狮子林就是他从小熟悉的生长的环境,尽管此后浪迹天涯,但他对故乡的眷恋却始终萦绕心头。

在苏州博物馆新馆设计之初,贝聿铭就仔细翻阅过苏州博物馆馆藏文物的分类资料,他希望为每一件展品的陈列量体裁衣,做出真正符合苏州、符合苏州博物馆的设计。苏作玉器、文房用品、象牙制品等艺术品以精细闻名,体积普遍偏小,因而人们更希望在较小的空间内欣赏它们。为此,贝聿铭设计了多宝阁式的展柜,将不同大小的展品各自放入初步制定的展柜中,整体考量,反复调整展柜的黑色框架线的粗细,以实现最佳的展陈效果。

贝聿铭为苏州博物馆新馆屋顶上设计了立体几何形体的玻璃天窗,窗户开在屋顶正中,与斜坡屋顶形成折角,使自然光以折射的方式更好地进入博物馆。同时,为了保护展品在展览过程中免受光线伤害,他还在玻璃下面加以木贴面的金属遮光条进行调节和过滤,充分体现了他“让光线来作设计”的精髓。

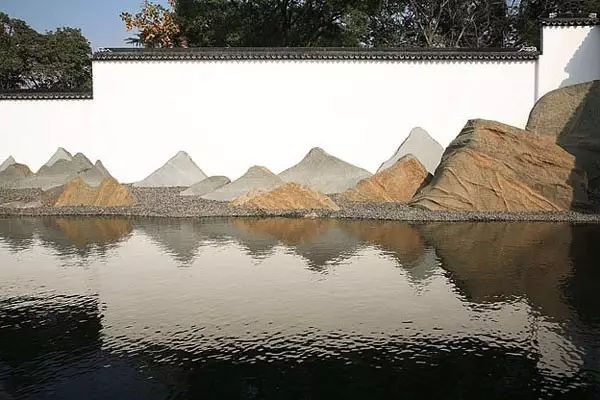

在苏州博物馆新馆的设计中,位于中央大厅北部的主庭院是让贝聿铭最为煞费苦心的。他以“宋四家”之一米芾的一幅山水作品为蓝本,“借以粉壁为纸,以石为绘也”,将巨石劈切成片,通过燃烧,制造出阴影,做出立体的效果,进而调整每一块石头的位置,使石片颜色由深入浅、高低错落地排砌于墙前,形成了一幅别具一格的山水画。在朦胧的江南烟雨笼罩中,营造出了米芾水墨山水画的意境。

苏州博物馆作为贝老先生的封山之作,他将自己多年积累的建筑智慧结合东方的传统美学以及对家乡的情感全部融汇在这座建筑里,创造出了独具魅力的视觉之美。苏州博物馆也不再因为其中的藏品珍惜程度而吸引人,这座博物馆的艺术建筑本身就是一个值得游客去观赏的艺术大作。

苏州博物馆,2002年

贝聿铭在苏州

中国驻美大使馆,2004年

澳门科学馆,2006年