圣人常无心,以百姓心为心。

善者,吾善之;不善者,吾亦善之,德善。

信者,吾信之;不信者,吾亦信之,德信。

圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心。

百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。

—— 《老子》第四十九章

文/鬼脚七(微信公号:taobaoguijiaoqi)

大概意思是:

“圣人是没有私心的,他们以百姓的心作为自己的心。

对于善良的人,我善待他;对不善的人,我也善待他。这样就可以得到‘善’了。

对于守信的人,我信任他;对不守信的人,我也信任他。这样就可以得到‘信’了。

圣人莅临天下,会收敛自己的欲望,让天下人的心都变得浑朴。

老百姓们都专注于自己耳朵听到的眼睛看到的,而圣人呢,则把他们都看成小孩子一样。”

真正的圣人,自己没有什么雄心壮志。百姓需要什么,就做什么。所以圣人以百姓心为心。治理国家也是如此。

有一次深圳政府领导在华为公司视察,问:“你们企业需要政府做什么?”

任正非回答说:“深圳政府之前做得最好的一点就是,不干涉企业的运作。”

他说得比较委婉,背后的意思是:政府需要做的是什么都别做!

这很符合“无为”。之前我写过一篇关于“无为”文章:

《老子智慧:一群鸡的故事》

。

我有幸遇到过几个修行成就者,他们可以称为“圣人”。圣人常无心,他们真是这样,以百姓心为心。具体是什么样子?

《观世音菩萨普门品》里这么说的:

佛告无尽意菩萨:“善男子,若有国土众生,

应以佛身得度者,观世音菩萨即现佛身而为说法。

应以辟支佛身得度者,即现辟支佛身而为说法。

应以声闻身得度者,即现声闻身而为说法。

应以梵王身得度者,即现梵王身而为说法。”

......

《普贤菩萨行愿品》里是这么说的:

于诸病苦,为作良医。

于失道者,示其正路。

于闇([àn])夜中,为作光明。

于贫穷者,令得伏藏。

菩萨如是平等饶益一切众生。

......

文字多让人感动啊。这就是菩萨的“以百姓心为心”。

接着看:

“善者吾善之,不善者吾亦善之,德善。信者吾信之,不信者吾亦信之,德信。”

“德”

通

“得”

。善者吾善之,信者吾信之。这好理解,也易做到。但另一部分呢?不善的人,要不要善待他们?不守信的人,要不要信任他们?

老子说:

不善的人,也要善待他们,这样就得到“善”了;不守信的人,也要信任他们,这样就得到“信”了。

不善的人,善待他们,他们也会被感化而变得善良。不守信的人呢,信任他们,他们也会被感化,而值得信任了。

问题是:

万一他们没被感化呢?

是啊。太有可能了,人善被人欺啊;太容易相信人,活不过第二集;有人一辈子都喜欢骗人,从来没改过......

孟子说:“人人皆可为尧舜禹。”

王阳明说:“心中有良知,满街皆圣人。”

佛印禅师对苏东坡说:“我看你就是一尊佛。”

现在还不明白的话,

再讲一个《法华经》里的故事:

在无量阿僧祇劫以前,有一位佛叫威音王如来,其寿命和正法住世时间非常久远,但在像法时期,很多比丘变得十分傲慢。

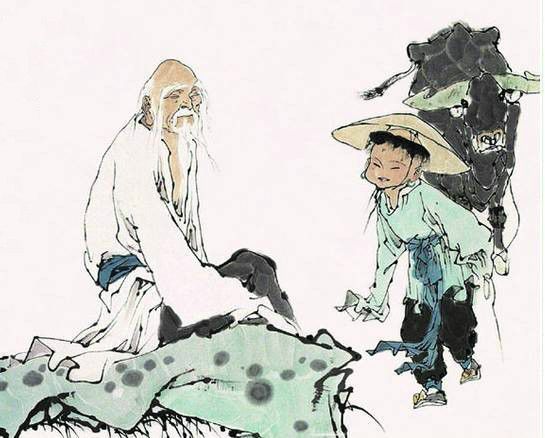

这时有一位比丘(比丘是指受过具足戒的出家僧人),对人谦虚恭敬,每逢见到出家、在家修行人,不管其行为如何,都恭敬礼拜。礼拜是什么?磕头啊。

那些人不理解,问:“你为何如此?”

比丘回答:“我非常尊敬你们,不敢有所轻视,为什么呢?因为你们都行菩萨道,将来都要成佛。”

这个比丘,人们都叫他

常不轻菩萨。

这个常不轻菩萨够“糊涂”吧。如果你周围真有一个圣人,你可能会觉得他在生活中确实糊涂。他有时不分善恶,有时还不识好歹,有人故意害他,他也不计较。不善者,他善之;不信者,他信之。

其实,善待不善的人,这种行为本身就是“善”;信任不守信的人,这种行为本身就是“信”。这就是圣人的行为,他觉得所有人都挺好,他并不期望他们变成什么样……

如果还不理解,接着看,更精彩的来了。

“圣人在天下,歙歙焉,为天下浑其心。”

这个“歙歙”,念 [xī xī],一般解释是收敛欲望的意思。我倒觉得还有一种解释,歙歙表示“乐呵呵”的意思,因为圣人觉得一切都挺好,所以成天乐呵呵的。在凡夫眼里,这个社会充满尔虞我诈,但在佛眼里,天下皆是庄严佛土……哪怕那些不善不信者,圣人依然觉得人家不错。

《庄子·应帝王》篇中讲了一个故事。

南海的大帝名叫儵[shū],北海的大帝名叫忽,中央的大帝叫浑沌。

儵与忽常常相会于浑沌之处,浑沌款待他们十分丰盛,儵和忽在一起商量,要报答浑沌的深厚情谊,说:

“人皆有七窍以视听食息,此独无有,尝试凿之。”

于是,日凿一窍,七日,而浑沌死。

好悲伤故事啊,这是人类历史上最深刻的微小说。

人皆有七窍,所以“百姓皆注其耳目”。耳得之则为声,目遇之而为色。说得很形象,人们在生活中,最关注的就是“自己”,住得如何,吃得如何,穿得如何,听见了什么,看见了什么,拥有了什么,失去了什么,被人对自己评价如何.......

而圣人是什么样子?圣人不关心自己,他以百姓心为心,而且“圣人皆孩之!”圣人把百姓都当成小孩子来看待!

皆孩之!皆孩之!皆孩之

做过父母的人都有经验。一个襁褓中的婴儿,热了就给他脱衣服,冷了就给他加衣服,饿了就给他喂奶,拉了就给他换尿布。

这就叫“父母常无心,以婴儿心为心”。父母觉得婴儿是“善”还是“不善”?觉得婴儿是“守信”还是“不守信”?

一个还在蹒跚学步的小孩,弄坏了一盆花、踩了父母一脚、打碎了一个杯子,父母觉得他“善”还是“不善”,是“守信”还是“不守信”?两个小孩在争夺一个玩具而吵架,谁对谁错、谁善谁恶?

看到这里,我想你应该能理解之前圣人的行为了。

圣人常无心,以百姓心为心。

善者吾善之,不善者吾亦善之;

信者吾信之,不信者吾亦信之。

因为在圣人把天下人都当成小孩子看待!

问题又来了:这不是胡扯了,世上的那些人,哪一点像小孩了?!他们贪得无厌、自私自利;他们尔虞我诈、损人利己;他们好名好色、纸醉金迷!

说得没错,但正是因为如此,他们才像小孩。一个真正成熟的有智慧的人,会如此么?

小时候,我们的玩具被抢时会哭。长大了呢?爱情丢失了会哭;事业失败了会哭;身败名裂了会哭

……

在圣人眼里,爱情、事业、名誉,不一样是我们的玩具么?

我们这些人跟小孩有什么区别?

我看前几年自己的所作所为,都觉得十分幼稚,跟小孩子无异。

所以,在生活中,圣人看上去是糊涂的。他没有私心,以百姓心为心;善良的人,他善待,不善的人他也善待;守信的人他信任,不守信的人他也信任。当然,圣人不是真糊涂,而是他把百姓“皆孩之”!

长吁一口气!道理算是讲明白了。

真正的问题来了:

知道了又如何?臣妾做不到啊!

做得到的,你可以向圣人学习!

以后遇到路边的乞丐,有零钱就给一点吧,不用分辨他是不是骗子。你的施舍本身就是“善”;

以后遇到有人向你解释,你就相信他吧,不要分辨他是不是守信。你的相信本身就是“信”;

以后如果有人伤害了你,无论是有意还是无意,就把对方当成小孩子,别跟他计较。