在讲藏传佛教史之前,实在有必要厘清如下几个概念:

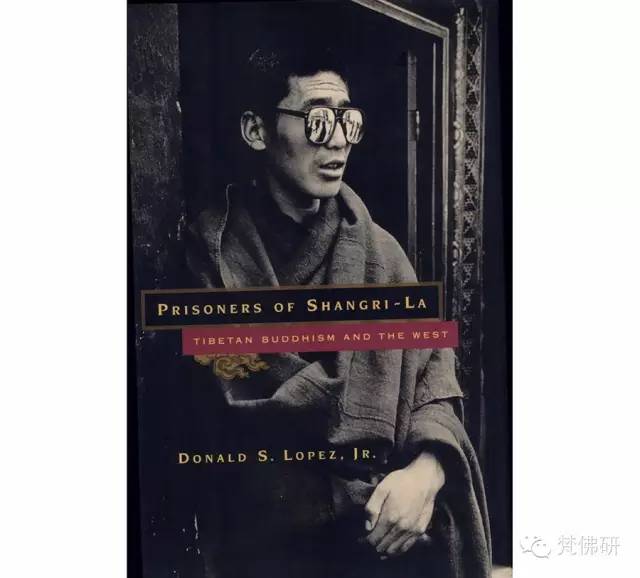

一是藏传佛教不能被称为喇嘛教。喇嘛教是非常不严谨的说法,喇嘛是藏语音译,是对出家人中的高僧的称呼,正如汉传佛教不能被叫做和尚教一样,藏传佛教自然也不能叫做喇嘛教。这种说法的最初来源已不可考,但很可能产生于清代乾隆皇帝时期,乾隆皇帝曾写了一篇著名的《喇嘛说》,并以藏、汉、满、蒙四种文字勒石为纪,石碑至今仍屹立在北京的雍和宫之内。有意思的是,民间俗称雍和宫为喇嘛庙,这种称呼与雍和宫的汉文名字和藏文名字半毛钱关系都没有,但至今北京地铁的英文报站仍将其称为The Lama Temple,每当我听到这样的报站时,一方面惊叹“喇嘛”一词的流行程度,另一方面也为此种称呼哭笑不得。当然,称藏传佛教为喇嘛教不是汉语的专利,西方人也为此专门造了一个英文词汇,叫Lamaism。据考证,该词最早的出现也是在18世纪下半叶,而Lamaism这一不严谨的称呼后面潜藏的是对藏传佛教的不理解,以及由此带来的妖魔化和敌视。1998年,美国出了一本反思西方人认识藏传佛教的书,题为《香格里拉的囚徒——藏传佛教与西方》,该书的第一章就是对Lamaism的源流考证和反思。

(雍和宫藏、汉、满、蒙四文《喇嘛说》石碑)

(乾隆皇帝所写《喇嘛说》)

(乾隆皇帝所写《喇嘛说》)

二是藏传佛教不等于藏族宗教。谈到藏族,一般人的印象是全民信教,而且信仰佛教,其实这也是有问题的,藏族有自己的本土宗教苯教,也有民间信仰,藏族宗教的外延比藏传佛教要大。

三是藏传佛教不等于密教。从时间上讲,虽然藏族比较完整地接受了晚期大乘佛教的内容,重视密法修持,但是对显教的学习研讨从来没有停止过,而且逐渐形成了“先显后密、由显入密、显密双修”的学习次第。

(《香格里拉的囚徒——藏传佛教与西方》封面)

厘清了以上概念,我们就来谈谈藏传佛教。藏传佛教是相对于汉传佛教、南传佛教来讲的。三者表面上的差异就是对佛教经典传承使用的语言文字不同,所以三者有时候也称之为藏语系佛教、汉语系佛教和巴利语系佛教。由此出发,我们可以对藏传佛教下一个简单的定义,即以藏语文为媒介,主要弘传于藏族地区、喜马拉雅山脉周边地区,以及部分蒙古族地区的大乘佛教。

由喜马拉雅造山运动形成的青藏高原是地球上海拔最高、面积最大、年代最新、并仍在隆升的一个高原,这里被誉为世界屋脊,有世界最高的山脉;这里被誉为亚洲水塔,是长江、黄河、澜沧江、怒江、印度河、恒河等大江大河的发源地。雪域大地、十万大山、十万江河等说法的确反映了藏族人民居住区的环境状态:处处是山,山山雄峻,处处是水,湖泊荡漾,江河澎湃。而高寒寂寥的地理环境不仅挑战着人类生存的极限,也造就了藏族先民对大自然天然的敬畏之情。极端环境下人类对超越性的问题,对终极关怀往往有着更热忱的追寻,更深刻的体味,从而一方面认识到自身的渺小与局限,另一方面也努力实践超越自我,突破极限的可能性,这是理解藏族宗教,尤其是藏传佛教的关键。

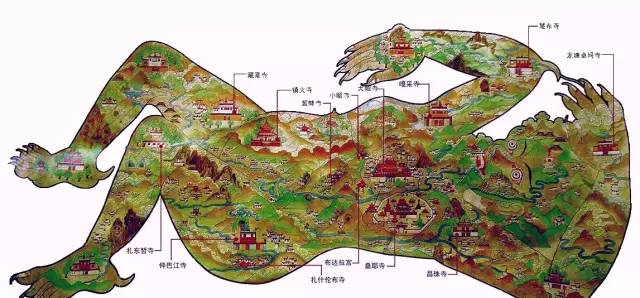

或许正是对雪域高原爱恨交加的感情,藏族人认为藏区的地形就是一位仰卧的罗刹女,极为不祥,但藏地又极为幸运,因为这里是观音菩萨的加持之地,而藏族也是受观音菩萨点拨修行的猕猴和罗刹女的后裔。按佛教史家的说法,藏族人生具慧根,修行佛教乃天经地义之事。虽说如此,相较于佛教发展史,藏族人接受佛教乃相当晚近的事情,大致在公元7世纪初期。而在此之前,与汉明帝夜梦金人,佛法初传汉地的传说类似,藏族历史上也传说在第28代赞普(即国王)拉托托日年赞(约373–452)时期,有黄金宝塔、《百拜忏悔经》、《宝箧经》、观音六字大明心咒等经咒法器从天而降,是为佛法初传藏地之缘起。

(传统认为的藏地地形,恰如一仰卧的罗刹女)

(石刻六字大明心咒)

(石刻六字大明心咒)

吐蕃第33代赞普松赞干布(约617–650)是佛法传入藏地厥功甚伟的人物之一,他弱冠即位,统一吐蕃各部,制定律法,建立一整套军政制度,并且派人创制藏文,发展藏族文化,向周边民族学习文化技术,与尼泊尔、唐廷联姻,加强藏尼、藏汉联系。传说尼泊尔的赤尊公主带来了释迦牟尼八岁等身像,唐朝的文成公主带来了释迦牟尼十二岁等身像。为了镇住藏地罗刹女的地形,在其胸口处修建了大昭寺、小昭寺,并在寺中供奉这两尊佛像。松赞干布为了进一步改变藏地风水,又在罗刹女身体的十二个部位修建了十二镇肢寺,留存至今的有山南昌珠寺、隆塘卓玛拉康(度母殿)等。

释迦牟尼等身像

:传统上

指的是等同释迦牟尼身体比例所造的佛像。释迦牟尼八岁和十二岁等身像历经千年风雨,至今仍安放在大小昭寺中,尤其是后来移放至大昭寺的释迦牟尼十二岁等身像成为藏族人心中的至宝,被称为“觉沃”,无数藏族人毕生的愿望就是到拉萨朝拜觉沃佛像,并为此不惜倾其所有、风餐露宿、一步一叩,朝圣拉萨。

松赞干布时期虽说佛法初传,但佛、法、僧三宝中仅仅佛宝具足,佛教还远远未形成规模,而且当时的吐蕃社会是以藏族本土宗教苯教立国,苯教势力对佛教的反对非常激烈,对此情况唐代赴印的新罗(今朝鲜半岛)僧人慧超曾有记载,慧超于721年返抵安西,他在《往五天竺国传》中说“至于吐蕃,无寺无僧,总无佛法”,这说明当时佛教影响仍然不是很大,至少尚未能获得民间的广泛信仰。

(布达拉宫松赞干布塑像)

直到第39代赞普赤松德赞(742–797)即位,佛教才迎来了进一步发展的时机。763年,赤松德赞迎请瑜伽行中观自续派的高僧寂护(也称之为堪布静命、希瓦措,或堪布菩提萨埵)入藏弘法,当时反佛势力依然强大,赞普推行佛教的做法处处受制,恰逢西藏发生了雷劈布达拉宫红山、水淹赞普行宫旁塘宫殿等天灾人祸,苯教徒趁机生事,借口说这是赞普引进佛教的结果,迫使赞普将寂护送走。寂护观察到单凭宣讲显教经论无法说服藏地信众,而且藏地的反佛神灵必须施以猛厉咒法才能降服,因此临走时推荐自己的妹夫,乌仗那国的莲花生大士前往藏地。乌仗那国的人非常精通咒术,路经过该地的玄奘也说此国人士“特娴禁咒”,莲花生大士则是其中的佼佼者。他来到西藏后,一路降妖除魔,收编了诸多苯教的护法神,并迫使他们立誓护持佛教。

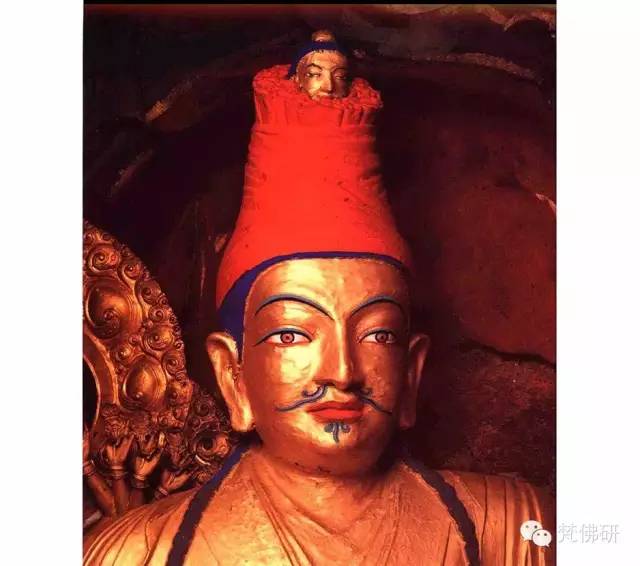

莲花生大士

:

影响藏传佛教史最为深远的人物之一,被尊为“第二佛陀”。传说于猴年从邬金刹土(今巴基斯坦斯瓦特河谷)的莲花中化身,因而得名“莲花生”。藏族人认为他是藏传佛教的始祖,尊称为古鲁仁波切(上师大宝),他入藏弘法的事迹在藏地妇孺皆知。他在藏地埋藏了许多佛陀教法,并预言后世有缘人会发掘弘扬此等教法,由此形成了藏传佛教史上极具特色的“伏藏文化”,他后来前往铜色山安住,因此,铜色山也往往成为藏族人心中的净土世界。关于莲花生大士事迹的传记、他的预言,以及对他的祈祷文,尤其是“莲花生大士七句祈祷文”,至今在藏地兴盛不衰。

(表现莲花生大士安住于铜色山的石雕)

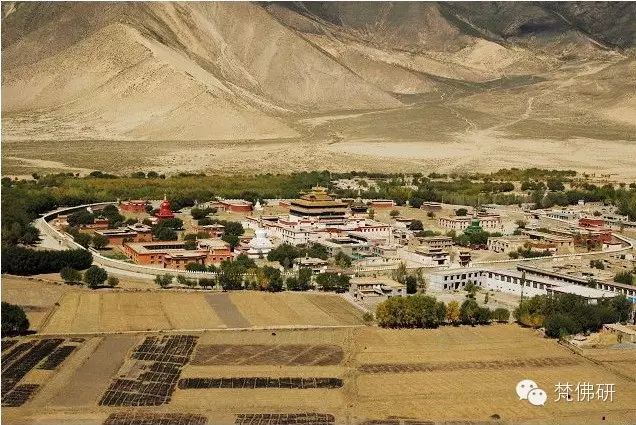

局势稍有好转后,寂护再次入藏,在赤松德赞的护持下,与莲花生大士联手,开创了藏传佛教的新局面,其标志之一是应赤松德赞请求,从吐蕃豪酋子弟中选择了七位聪慧伶俐之人,跟从寂护出家,以试炼藏人是否能适应出家生活,史称“七试人”。二是在779年建立了西藏历史上第一座佛、法、僧三宝具足的寺院桑耶寺。桑耶寺建于山南地区扎囊县境内,设计的样板采自印度的奥坦陀布黎寺(也称飞行寺),主殿三层象征须弥山;四方有四殿,象征四大洲;四殿又各有两配殿,象征八小洲;主殿之南北两处又各建一殿,象征日、月二轮;主殿四角建有白、青、绿、红四色舍利塔,象征四大天王;外有垣墙围绕,象征铁围山。以佛教对世界结构的想象,具体化为寺院建筑的形式,这种建筑艺术,对西藏产生了深远的影响。

(桑耶寺)

桑耶寺建好后,在赤松德赞的大力支持下,寺内成立了称之为“天竺译经洲”的译经院,系统规模地翻译佛教典籍由此肇始。翻译的佛典主要是梵语佛典,但也包括一小部分译自汉语、于阗语、勃律语(今巴基斯坦巴尔蒂斯坦地区)的佛典。参与译经的除了印度高僧和藏族译师,还包括汉僧,以及于阗僧人。在翻译过程中,印藏双方人员字斟句酌,往复校勘,力图准确、完整地传达佛经中的微言大义,由于藏语和梵语都是拼音文字,双方在词义的表达上有天然的便利,再加上译校僧人的孜孜以求,翻译成藏文的佛典与原典相较,不但在文字方面达到了几乎字字对应的效果,在内容方面也高度契合,不能不说是翻译史上的一个奇迹;而且,在翻译中面对缺乏本土词义对应的异域词汇时,藏族人从一开始被迫采取音译,逐渐把握异域词汇的内涵语义,在此基础上创造出新的本土词汇,极大地丰富和发展了藏语藏文。