来源:

北京规划国土

ID:bmcfcpalrn 推荐关注

来源:

北京规划国土

ID:bmcfcpalrn 推荐关注

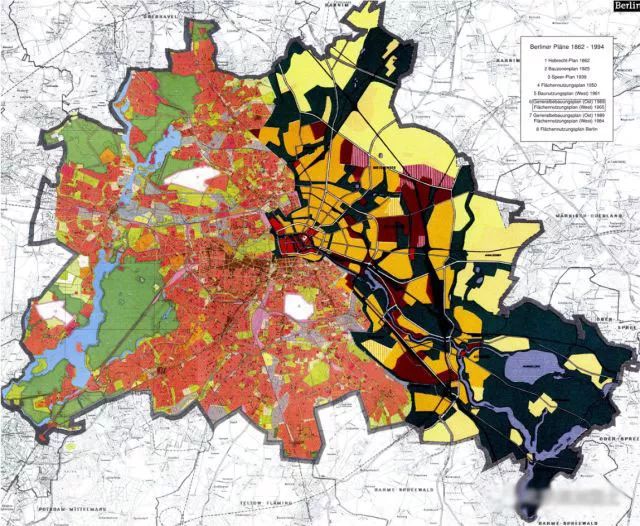

柏林的城市发展历程经历了不同寻常的发展道路,从分裂走向统一,从隔离走向融合。

柏林重建成功地将苏联模式引导下的“宽街廓、大马路”的交通模式与欧洲传统的“小街区、密路网”模式缝合起来,将割裂的城市交通融合,延续了城市高密度的历史特点,最终形成了有机融合、宜居活力的新柏林。

柏林的城市融合实践可为北京营建老城与新城相互融合的城市空间提供一定的借鉴启示。

本文为您介绍

柏林老城交通融合及重点融合区波茨坦广场重建案例

。

1989年,柏林墙拆除,东西德合并,开始进行城市重建和融合建设,

20年后,柏林老城基本成功复兴,形成了形态完整兼具现代活力的城区。

在东西德合并过程中,柏林在城市及城市交通融合方面积累了诸多独特的经验。

城市交通融合:

“东西分治、板块交通”的组织模式

柏林在分治期间,东柏林地区形成以有轨电车为主、公共汽车为辅的公共交通系统,西柏林地区则形成了“地铁+公共汽车”的公共交通网络,东西柏林两个板块之间主要通过城市快铁(S-Bahn)来联系。

在新时期交通建设阶段,柏林在欧洲新的政治职能及地理中心位置要求先进的交通运输系统与之配套,需要通过公共交通系统来整合城市空间,逐步化解分裂所带来的“后遗症”。

整合的过程中,保留了历史脉络和分裂时期的网络。

因此形成了特有的“东西分治、板块交通”的组织模式。

柏林主要通过两个手段来整合城市交通系统,

一方面,

继续大力发展和完善原有的市郊铁路网络,加快两个板块之间的联系;

另一方面,

重点建设两个板块之间的综合交通枢纽,形成两个板块各自交通网络的有效拼接

(例如,波茨坦广场地区综合交通枢纽)。

重点地区融合:波茨坦广场改造

二战结束后,东柏林形成了

“宽街廓、大马路”

的城市形态,西柏林形成了“小街区、密路网”的欧洲传统形态。

柏林重建过程中,处于东西柏林之间的边界上的波茨坦广场是柏林城市重建中将“宽街廓、大马路”与“小街区、密路网”融合的典范案例,

该地区延续了高密度路网的特点,并成为连接东西柏林的综合交通枢纽之一,成为柏林分割与统一的象征。

波茨坦广场在重建街区的划分上

充分尊重柏林原有的肌理、尺度和地形条件。

以方块为城市建设基本单元,每个方块大小均为50米*50米,方便根据不同功能合理分割。

短而窄的街道将方块隔开,这些街道通向城市的四面八方,同时地区内部设置等级明确的道路系统。

柏林重建完成后,在城市道路系统方面,道路面积在城市用地中所占的比例很高,交通建设用地占城市总用地的15.2%,而中心区更达到了22.8%,城市支路系统发达。

重建过程并没有改变原来的城市格局,这使城市道路网延续了城市高密度的历史特点。

建筑形式以古典的“柏林式建筑”为主

,对檐口线脚高度、立面材质、颜色等进行控制:所有的新建筑都必须控制在檐口高度22米,屋顶高度30米的体量范围内,以获得协调统一的街景。

波茨坦广场地下空间被开发为区域交通枢纽。波茨坦广场为柏林南北铁路干线(Berlin North-South main line)及柏林城市快铁(Berlin S-Bahn)的重要站点之一,

通过铁路入地、联通建筑物地下公共空间等方式,以充分利用空间资源支撑较高强度的人口集聚和疏散。

在地面部分,设置多条公交车站点,提高不同交通方式换乘的便捷性。

波茨坦广场改造的另一亮点是其海绵改造与雨水利用,其海绵改造与雨水利用为德国雨水利用的典范

,于2011年荣获DGNB可持续城市区域设计银奖,其主要措施包括:

将适宜建设绿地的建筑屋顶全部建成“绿顶”,利用绿地滞蓄雨水,一方面防止雨水径流的产生,起到防洪作用;另一方面增加雨水的蒸发,起到增加空气湿度、改善生态环境的作用。

对不宜建设绿地的屋顶,或者“绿顶”消化不了的剩余雨水,将通过专门的已带有一定过滤作用的雨漏管道进入地下总蓄水池,再由水泵与地面人工湖和水景观相连,形成雨水循环系统。

在街道两侧设置明沟,水流顺地势由高流向低。这种建设难度小、成本低、效果好的方法,既收集了雨水,偶尔给生活带来自然清脆的水流声,又冲刷了街道,营造出干净整洁的城市环境,可谓一举多得。

文章

来源:

北京规划国土 ID:bmcfcpalrn

推荐关注

免责声明:

知学学园所发布部分内容系网络转载,本平台对文中观点及准确性保持中立。转载内容均会注明出处,部分文章因转载众多,无法确认原作者的,仅标明转载来源,还望谅解,如有侵权,请联系我们删除。