其实,睡你和被你睡是差不多的,无非是两具肉体碰撞的力,无非是这力催开的花朵

——《穿过大半个中国去睡你》

冬夜,裹着被子,看菲利普·加瑞尔

(Philippe Garrel)

的三部曲,是一件相当惬意的事情。

只不过,这惬意里面其实夹杂了一点「蔫儿坏」的小确幸。

就像屋外的寒冷越发能衬托被筒的温度,屏幕里主角们为情所苦的困扰,尤其能让我们获得旁观者清的上帝视角。

毕竟在那里,影像与我们始终隔着一段安全的距离,允许我们反嘲自己在恋爱中的无理取闹——

《嫉妒》,La jalousie,2013

《嫉妒》第22分59秒,克劳迪娅撞到碗柜,立刻流着泪夺门而出。

一个不足挂齿的挫折,就让她想到绝望,质疑男友的爱情并没有想象中美好。

《女人的阴影》,L'Ombre des femmes,2015

《女人的阴影》第54分39秒,曼侬在朋友的提醒下转身,看到丈夫正站在对面街角。

(注:这部片子我们奇遇字幕组翻译过,相关文章点

这里

。)

这个男人早她一步出轨,却更强调忠贞,恨不能跟踪妻子的每分每秒……

这些狗血又好笑的情节,并不出人意料,甚至有抓马之嫌,但在卡瑞尔的镜头中,它们仍然强过地方卫视的八点档。

不一样之处在哪儿呢?大概是那些对白与脸孔组合起来的巧妙。

借助电影,卡瑞尔融合了法国散文诗的句子与欧洲绘画般的人像,将讽刺与仁慈,同时给予了这些来自现实的苦情男女。

更难得的是,他从不会让情绪失控:

不仅能用少于80分钟的简短篇幅,建造一段N角关系的复杂结构,还能在快速的转场间隙,插入几处缓慢的生活片段,让写实故事发酵成梦境一样。

《嫉妒》《女人的阴影》和《一日情人》构成了卡瑞尔讨论爱情命题的三部曲,它们都是黑白片,小成本,卡瑞尔的儿子路易斯和女儿埃斯特分别出演了第一部和第三部的主角

卡瑞尔说过,电影是弗洛伊德与卢米埃尔的结合体。由此可见,他的作品,是在用影像刺探潜意识。

所以,当人们因为故事与人物的些微相似性,感叹卡瑞尔是「候麦继承者」的时候,我却觉得,他已经跨越了候麦等新浪潮导演的伦常。

作为证明,三部曲的终结篇《一日情人》无疑可以成为卡瑞尔走向更多观众的代表。

菲利普·卡瑞尔,虽然拍摄至今,名气差不多只停留在欧洲,但他是《电影手册》的宠儿

几十年来,卡瑞尔万变不离其宗地讨论着女性主题,虽自谦水平从未提升,却在今年女权崛起的大背景下,用一部女性为主的影片,走出了《电影手册》之外,走出了法国。

同一个世界,同一个师生/老少恋的梗。但卡瑞尔不是伍迪·艾伦,他的犀利和讽刺藏的颇深,只有当你回头重想影片对白和细节的时候,才会哑然失笑。

隐秘的笑声中,

「

一日情人

」

的争议性将摆脱教条。

辗转于多个男人身下的阿丽亚娜,也将完成卡瑞尔对「爱、嫉妒、欲望与忠诚」命题的抽象。

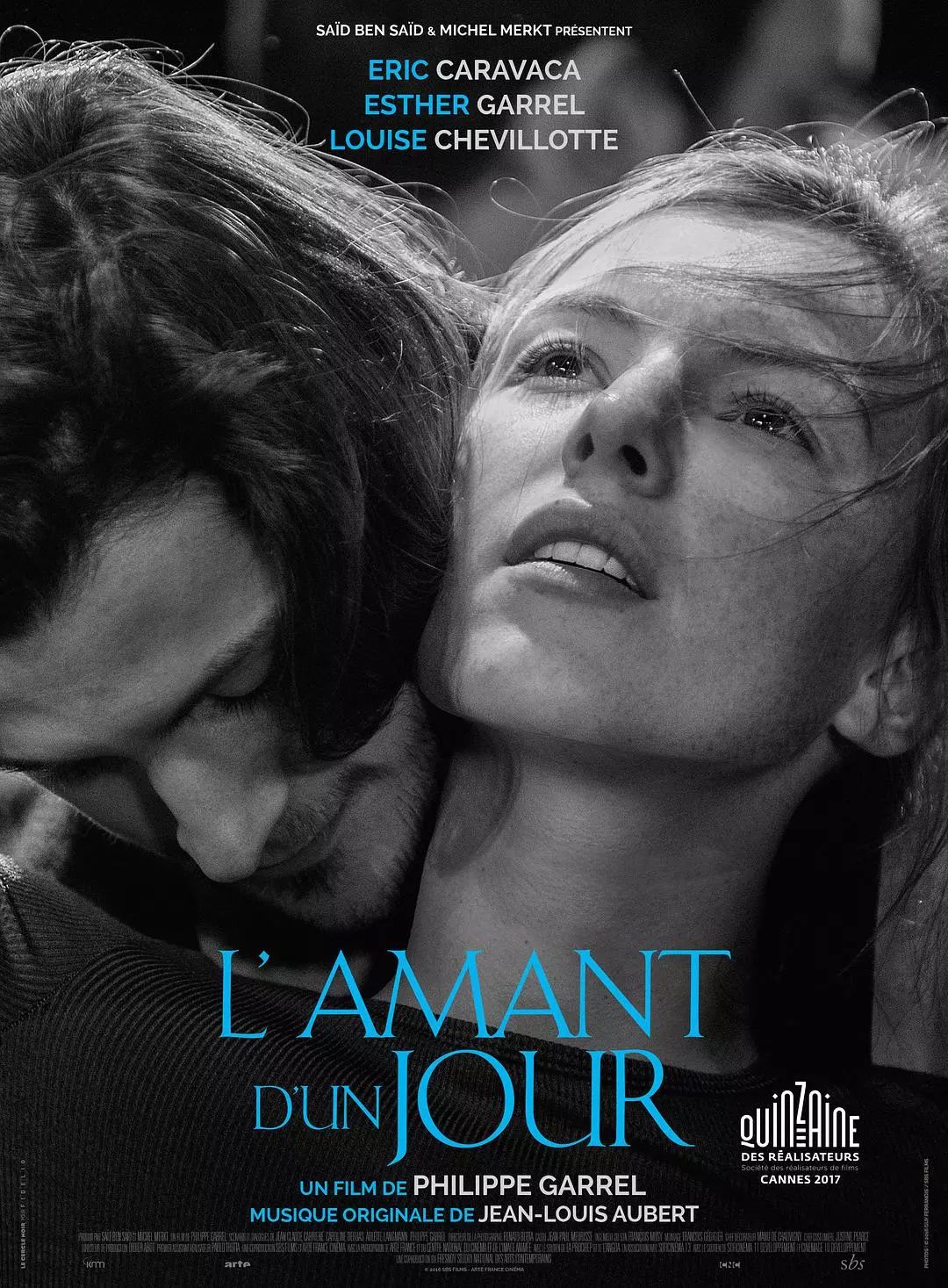

一 日 情 人

L'amant d'un jour

2017

导演:

菲利普 ·

加瑞尔

主演:

埃里克·卡拉瓦卡

/

艾斯特·加 瑞 尔

/ 露易丝·谢维洛特

豆 瓣

:7.6/10

IMDb

:7.2/10

Allocine

:3.5/5(媒体);3.1/5(观众)

《电影手册》2017年度十佳电影第6位

奇遇电影字幕组

|QY-223

✎法语听译:

@酱油猫

@一只白鳥咕

@请叫我虓汉

✎时间轴:

@ 一只醉丁

@Sonorusbern

@一个Delpy

✎校对:

@chambreclaire

✎特效&压制:

@ 一只醉丁

*资源请去新浪微博@文刀大土申 找即可

呼,吸,呼,吸。

《一日情人》的故事是在女人的喘息声中开始的。

它首先是阿丽亚娜的呻吟。当时,她正和哲学老师吉勒在学校厕所里泄欲。

厕所里的阿丽亚娜,做爱中的她喜欢大口喘气

然后片名落下,吉勒的女儿让娜出现。

在被未婚夫抛弃的当晚,她上气不接下气的抽泣,似乎构成了阿丽亚娜白日欢愉的回音。

家门外的让娜,突然的打击几乎要了她的亲命

这是卡瑞尔第一次在三部曲的正片开始前加入先导影像。

喘息声因此前赴后继地响起,看似被截然相反的情绪激发,实际却服务于同一个主题。

那就是,女性力比多不输男性。

弗洛伊德提出了万能的「力比多」

力比多。

这个由弗洛伊德提出的词语,模糊指代了人类的一切原动力。

你可以不吃这套玄学,但看卡瑞尔的三部曲,你先要明确,力比多支撑着影片中所有人物的思想和动机。

对卡瑞尔的女性,力比多的解释尤其有效。

借助这把钥匙,你会发现,画面中这些美丽的生物,既能温柔地维系友谊和爱情,又能因为欲壑难填,愿景落空,在一瞬间不假思索地扯碎人与人的文明联系。

对待感情,等量的力比多让女性和男性一样卑鄙

在《一日情人》里,力比多率先喂饱了让娜的破坏欲。

男友的始乱终弃,让她怀疑爱情,怀疑自己。所以她嘲讽父亲与阿丽亚娜的关系,初次见面就对后者恶语相讥;

另一方面,她也伤害不争气的自己,好端端地突然爬到客厅窗户上,准备纵身死去。

绝望的让娜想用自杀告诫男友,「你看你伤我多深」

还好,阿丽亚娜救下了让娜,将她扑到沙发上,用年轻丰腴的肉体压制住了贫瘠悲伤的身躯。

她说,与其伤害自己,徒劳地报复男性,不如打扮起来,在派对和舞会上寻找新的艳遇,用爱恋凝结破碎的心。

于是她们出发了。

在夜色中和陌生人起舞。舞池中,卡瑞尔用音乐和灯光照亮了渴望爱情的人,让现实主义的故事遁入梦境。

男人的注视令让娜重获生机,引导着她的阿丽亚娜也在两个男人的共舞中,旋转、微笑,用无限的力比多滋润爱欲。

让娜又会笑了

卡瑞尔给了阿丽亚娜的身体和面容足够的特写,把这个「不负责任」的恋人,塑造成了女版爱洛斯。

无论是在学校,吉勒家,还是在咖啡馆和酒吧,她所追求的,都是超出特定对象的爱情。那其实已经不是爱情,而是纯粹的爱欲。

这必然要破坏一对一的关系,导致忍无可忍的吉勒把她扫地出门,但她一贯的来者不拒,却在无形之中,修复了让娜的爱情和家庭。

对着镜子换睡衣的阿丽亚娜,欣赏着自己的身体

可见,力比多的确如弗洛伊德所说,拥有联系起人类社会的能力,但建构在爱欲之上的它,实在是靠不住的东西。

比如,让娜的男友自始至终没能说清他为何改变主意,突然赶女方出门;二人在片尾处的表现,也很难让人感到安心。

我们很容易怀疑,如果这一对小情人继续不明不白地任由力比多操纵,他们的未来会不会走向《女人的阴影》或《嫉妒》的剧情?

保不齐现在的让娜就会变成原先的桑德拉,生了女儿也仍然被丈夫抛弃

不得不说,在爱情片领域,还很少有人能像卡瑞尔这样思考两性关系——

女人在他眼中无比复杂、独立,但他的目的并不是

歌颂

或

平权

,而是为了让同样强的两方摩擦出故事张力。

毕竟,只有把桌子摆平,才有可能在上面书写有关爱情与忠诚的问题。

女人经常被男人赶出门,她们毫不犹豫,他们追悔莫及

但其实,卡瑞尔也不是一生下来就这么冷静开明。

1967年戛纳影展期间,他带着女朋友妮可

(Nico)

参加《水晶摇篮》的首映。

妮可在《水晶摇篮》中抽大麻放空的画面,如油画般美丽

在街头,卡瑞尔遇上了吉姆·贾木许。

后者英俊潇洒,全身都散发着过人的男性魅力。这严重入侵了卡瑞尔的领地,导致他当即用一句「我不想说话」熄灭了贾木许交流的热情。

除此之外,他也几乎不跟任何一位同代导演交流,对妮可百般留意,这与其说是保护欲,不如说是为了帮自己杜绝一切被戴绿帽的可能性。

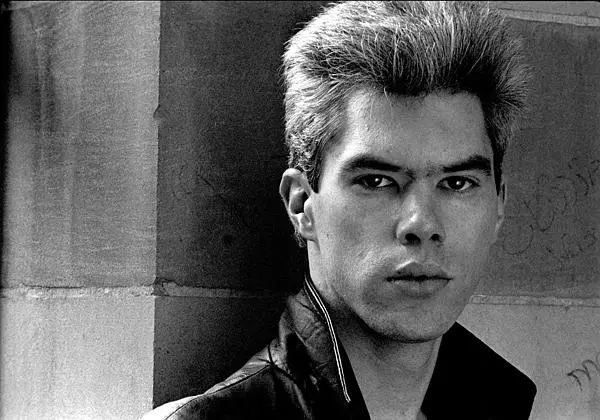

年轻时的吉姆·贾木许,这眼神,这嘴唇,是不是有点像斯嘉丽·约翰逊…

显然,几十年后,三部曲里充沛的嫉妒心、不安全感和神经质,都是卡瑞尔本人留下的踪迹。

如今已经老迈的他回首往事,特地从中挖掘出难堪的记忆素材,就是因为羞耻感往往比自豪感更能深入人心。

所以,阿丽亚娜用口红在镜子上写下的「最后一次」,更大程度上,是要警醒自己。

在欢愉过后,她也有文明社会的羞耻心,这会将观众的秘密刺破,以共享的惭愧感激发出偷食男女的同理心。

Never again

当然,要贴近女性情欲,只靠一个懂得反省的老男人还不够。

卡瑞尔从《嫉妒》开始,就采用多名编剧的合作模式,让不同性别、不同年龄的作者都参与进来,尽可能地给角色制造脚踏实地的人味儿。

这就是为什么,阿丽亚娜邀请让娜穿自己的衣服的场景无比真实,不可磨灭。

类似的小细节,会让女性观众们松口气:

终于,站在影片背后讲述爱情故事的人,不再是伪装成妇女之友的男性。

这种对话,女人们都懂得

然而,对现实的还原将可能导致自然主义倾向。而这,在卡瑞尔看来,是应该避免的问题。

他特别害怕自己的影像会为观众呈现虚假的现实,模糊他们在银幕内外的感受,因而特地给台词和画面添加了很多诗意元素。

卡瑞尔一直偏好的旁白模式也是为了拉远观众和银幕的距离,进一步用文学性抵消真实性。

他想要的,终究还是个梦境,在那里,你可以像阿丽亚娜一样做一日的情人,也可以像让娜一样,在街头伤心。

影像编制的梦境中,无意识取代了道德判断,不忠的自责都被埋藏进潜意识里。

由此一来,幕布成了可以纵情声色的最后一块自留地,而被放大呈现的阿丽亚娜,也在身侧男人模糊的身影中凸显出来,用喘息和呻吟呐喊出某种憧憬。

你会忘记阿丽亚娜的男人们,但不会忘记她与他们做爱时的表情

只不过,等梦醒了,吉勒的巴掌还是能拍疼理想主义。

自知有错的阿丽亚娜一边辩解一边声泪俱下,还试图挽回关系。

但一切都不可能了。

在三部曲的讨论行将终结的时候,卡瑞尔把这个超然的女神也拉下神坛,让她像曼侬和克劳迪娅一样用劲哭泣。

这些哭泣的女人们无意教育,仅仅揭露了什么是爱情。

此前,我们以为床上的甜蜜和街头的相伴就是爱情,此时,卡瑞尔第三次明明白白地告诉我们——

痛苦、后悔与不舍,这才是爱情。

如果你早一点认清,大概会在与心爱之人相识的当晚就无法停止哭泣。

那么,倒不如不让梦醒?