提示

:

点击上方

"

网剧帮

"

↑

与互联网影视人在一起

【每一条微信直击网络影视产业】

四年的时间,

陈晓卿

带着

《风味人间》

回来了,当李立宏的声音响起的那一刻,似乎又被带回到与《舌尖上的中国》初见的2012年。

那个时候,人们对于美食节目的概念还停留在央视播出的《天天饮食》,而拍摄一部关于“吃”的纪录片的想法,早在2002年就已出现在了陈晓卿的脑子里。

只不过当时,央视的节目大多数是在演播室录制,知名的室外纪录片也只有在CCTV1播出的《动物世界》等寥寥几部。相比之下,美食纪录片的科普性质不强,所以用了将近10年(2011年),项目才正式获批通过。那一年,央视纪录片频道CCTV-9成立,《舌尖》顺理成章地成为陈晓卿第一次报题并通过的项目。

从高端食材松茸、火腿到烟火气的主食馍馍、饺子,《舌尖》通过纪录片的形式让人们感受到了美食应有的格局,用镜头语言勾勒出中国食材的印记。

陈晓卿常说:“

最有味道的是食物背后的人的故事。

”所以《舌尖》的食物都是有地域特色且流传至今的平民美食。就像他自己一样,“偏爱大隐于市的美食,散落江湖的佳肴,东奔西走,只为吃口热乎的。”

这句话出自《至味在人间》,是陈晓卿拍完《舌尖1》《舌尖2》后,以一个资深美食爱好者的身份记录的十年饮啜笔记,书里既有豆腐干、螺蛳粉、卤煮、荠菜花等菜品的吃法,也有天南海北的手艺人是如何加工美食的,最重要的是陈晓卿阐释了他对于美味的理解,

“吃什么、在哪里吃这些问题远不如“和谁吃”来得重要,人间至味往往酝酿于人与人之间,最好吃的永远是人。”

陈晓卿的微博堪比美食博主,在他的描述安利下总能引人口舌生津

这种人情味化在了《舌尖》里。

红烧肉各家各户千变万化。选了上好的带皮五花肉,先用猛火炙烧肉皮,让炖制时仍可保持劲韧的口感,最后炒糖色,加老抽,也可以借助红曲米或豆腐乳,是节俭的母亲给女儿子钰补身体的美食。

对西安人来说,泡馍是最土生土长的主食,吃泡馍最讲究的是掰馍,这不但是个进食的过程,还是个享受的过程,每个人根据自己喜好的口感,掰出大小、形状不一的馍块,再配以熬煮了十几个小时的老汤,一碗看似豪爽简单的羊肉泡馍,其实内在精致复杂。

将人、景、情、食物融进《舌尖》,食物的美味飘出了镜头,挑逗着人们的味蕾,躁动的心被抚平,延伸而来的

乡愁

也勾起了伤感的毛边。

味道的记忆会一直跟着人们左右,对于在外的人而言,怀念故乡的食物,也是在怀念自己的成长,陈晓卿说“我一个安徽人在北京生活了28年,一直找不到味觉上的归属感,但每每想到老家淮河岸边的菜肴,还是难免食指大动。”《舌尖》中的

人文关怀

,总有一种质朴的珍惜态度贯穿其间,这或许就是初衷吧。

《舌尖》让人们认识了陈晓卿,但《舌尖》只是他诸多优秀作品中的一个。毕业于中传摄影专业的陈晓卿先后凭借

《远在北京的家》《龙脊》

获得了四川电视节“金熊猫”奖、“最佳妇女儿童题材奖”,1996年开始担任历史类纪录片《朱德》《刘少奇》《百年中国》等作品的编导,获得

“五个一工程奖”、“星光奖”

中国广播电视节目等奖项。

所以说陈晓卿不是因为自己爱吃而拍的好《舌尖》,而是他本身就足够专业。或许也是印证了那句话

“吃货的眼中食物是有灵魂的。”

陈晓卿深有感触在表达时也更加真挚。

《舌尖2》结束后网友们跑到他的微博下催《舌尖3》,没过多久却等来了陈晓卿从央视离职的消息。

舍弃自己一手养大的孩子,陈晓卿不心痛么?心痛是肯定的,但总比不上强迫自己和不喜欢的人一起吃饭难受,于是,2017年陈晓卿带着吃得来的一帮人换了一个地方吃饭,成立了

稻来传媒有限公司

。

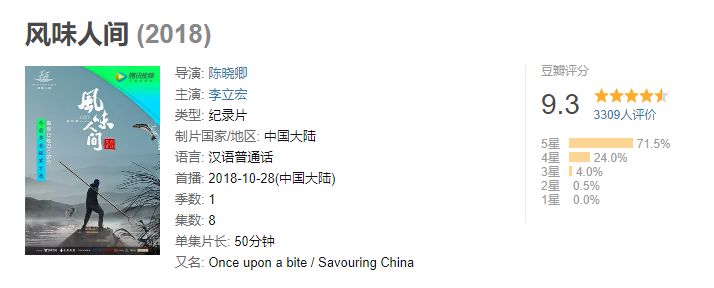

没有陈晓卿的《舌尖3》在2018年2月播出,期待了四年的观众兴冲冲地去一饱眼福,却被《舌尖3》中过多的广告植入给打败了,在豆瓣上打出了3.7分,六年前的《舌尖1》至今仍保持着9.3分的成绩。

人们在盼望陈晓卿的回归。

人们在盼望陈晓卿的回归。

今年6月陈晓卿出任腾讯视频副总编辑,宣布了他上任后的第一部作品《风味人间》。10月28日《风味人间》在腾讯卫视上线后,一批粉丝闻风而来不禁喜极而泣,评价“原汁原味甚至更香”。

其实在很早以前的某次采访中,陈晓卿透露过自己对于《舌尖1》《舌尖2》并不满意,现在重获自由的他似乎想弥补过去的遗憾,在《风味人间》第一集的“山海之间”中选择的山珍是在《舌尖1》第一集出现的笋、火腿。

可以感受到《风味人间》这次将笋和火腿的故事讲述的更加细腻,而且也告别了中国美食的局限,放眼世界搜罗人间美味。讲了安徽南屏村的火腿,也看了西班牙火腿的制作工艺,两种美食文化的碰撞,对于观众来说是最大的福利。

中国火腿

西班牙火腿

尤其是此次陈晓卿在拍摄技术上花了很大的心思,用

“微观摄影”

展现食物“进化”的奇妙世界,观众可以看到肉在寒冷的空气中绽放出朵朵冰晶的过程,也能看到细小的盐粒是如何一点点渗入到肉里,随处可见的洋芋,在被捶打到绵糯过程中产生气泡,破碎的过程仿佛细胞的炸裂,让人联想到《食神》中的鸡姐在捶打爆浆牛丸。

超微晶镜头下食材的变化

无论是“微观摄影”还是“慢镜头”,都是陈晓卿用来表达食物美感的方式,技术变了,但人情味依旧。尤其从《舌尖2》的养蜂夫妻到《风味人间》的游牧民族,陈晓卿对于人在迁徙过程中情感的刻画依旧那么细腻。

拍摄纪录片是一件精致的事情,追求真实之外,需要用时间磨出细节,荧屏中出现的几秒钟,或许是摄制组用几天甚至一年的时间得来的,将美食拍成纪录片值得尊敬,尤其是在快节奏的市场中,

美食往往成为一档综艺节目中的配角,难以展现更深层次的味道,对于创作者来说,往往守得住本心才能做出美味。