成就一次伟大的表演,必须先有伟大的角色设计,扎实的心理根基,帮助伟大的演员建立表演自信。

《海边的曼彻斯特》的男主因一次重大家庭变故成为了一具行尸走肉。虽然这个故事已经成立,但是导演拒绝让角色的行为逻辑留于个人,浮于表面。它通过埋设的人物前史与整个社会的现实状态为角色的行为逻辑加码。

听同评,带你了解更多《海边的曼彻斯特》背后的故事

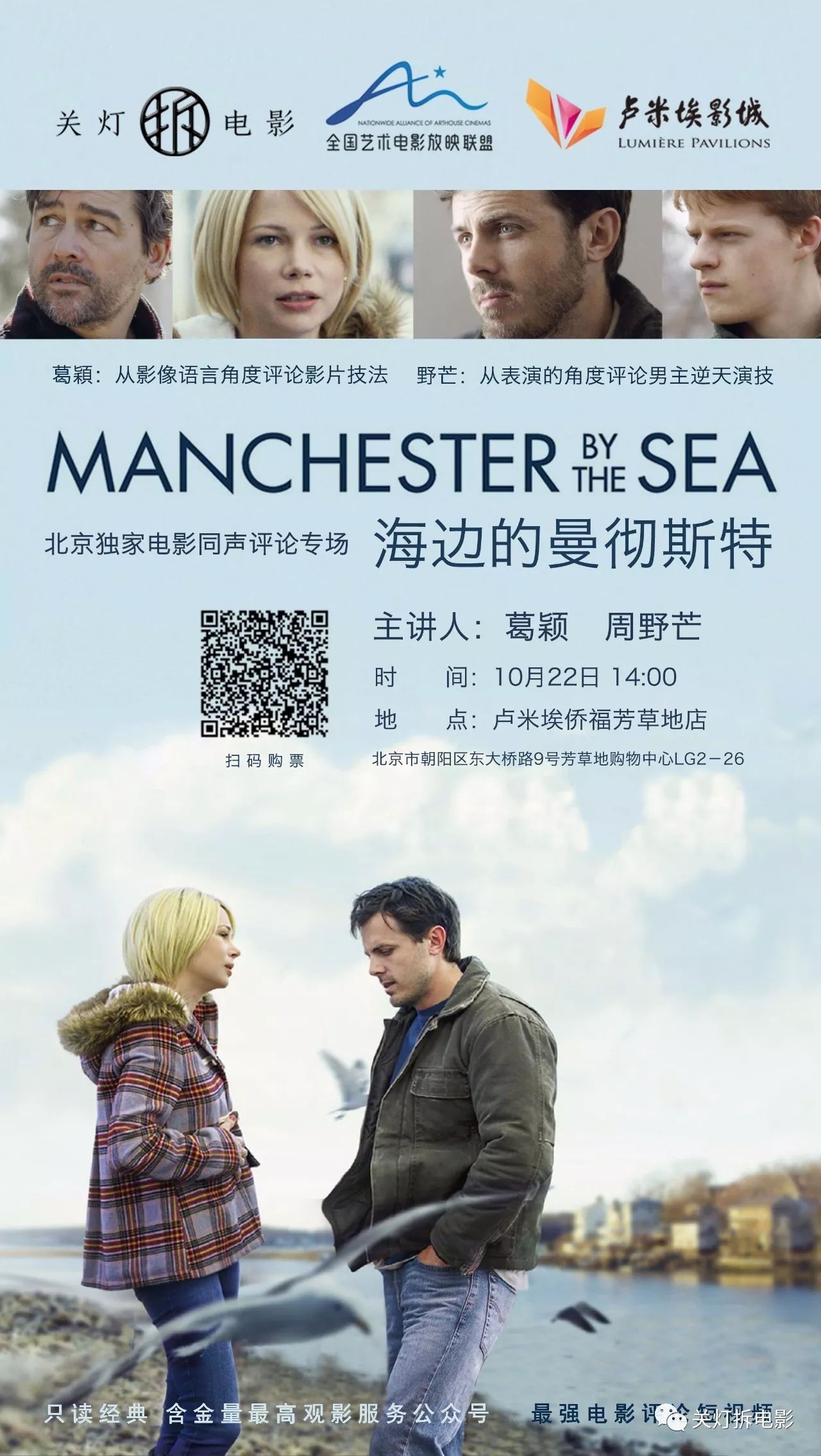

《海边的曼彻斯特》

北京

同评专场

主讲人:葛颖、周野芒

时间:10月22日 下午2点

地点:卢米埃北京芳草地影城

票价:60元/张

限60人 先到先得

扫描下图二维码购票

购票流程

1、点击“

立即报名

”

2、点击“

购票

”

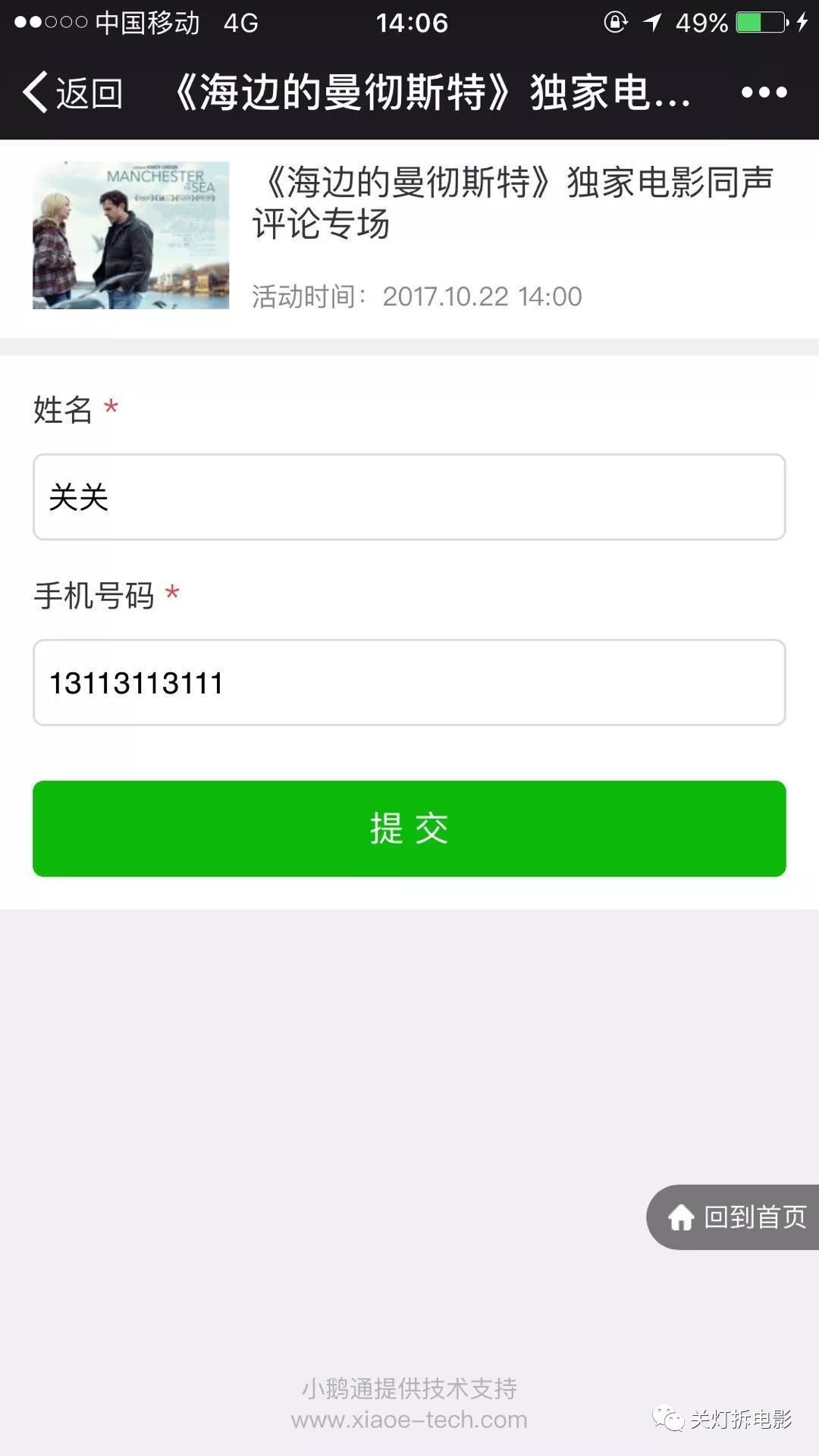

3、填写并

提交

“姓名”及“手机号”

4、点击“

微信支付

”,在弹出页面付款

6、付款成功后,

活动当天

凭

报名手机号

在影院领取实体票入场

名额有限,先到先得

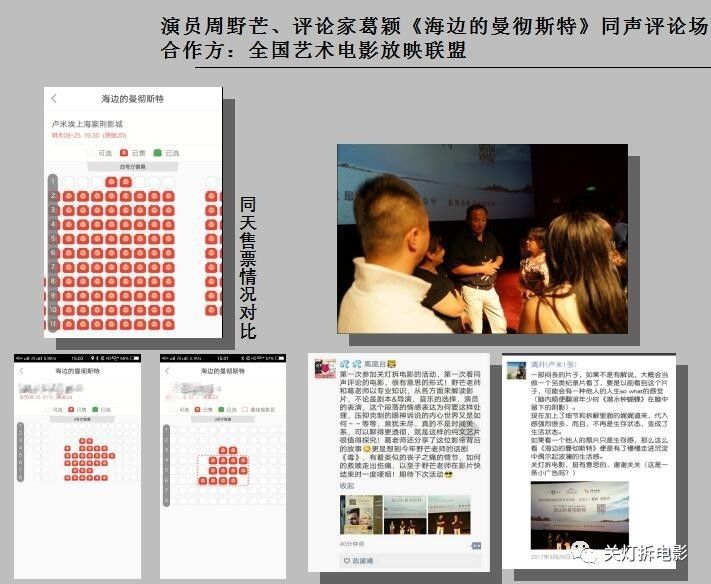

不久前举办的《海边的曼彻斯特》同评上海专场

现场

座无虚席

两位主讲人

层层剖析

影片,还原导演创作的内核

主讲人

周野芒(演员)

1956年10月24日出生于上海,内地影视演员,毕业于上海戏剧学院表演系。1982年自上海戏剧学院毕业后加入上海人民艺术剧院、上海戏剧家协会会员、上海电视艺术家协会会员。

代表作:《水浒传》、《红楼梦》、《成长的烦恼》、《中国梦》、《浮士德》、《老大》、《长恨歌》、《我心灿烂》

醇厚、沉稳、亲切、书卷气且富有光泽的好父亲的声音,是无数中国观众心中永远的记忆。

主讲人

葛颖(电影评论家)

电影学教授,电影编剧,著名电影评论家。20余年电影评论功底,练就一手天下无双的独门功夫:用眼睛把电影看下去,用脑子分解电影元素,再用嘴巴吐出一堆零件。风趣幽默的语言风格让影迷们戏称他为:行走的电影百科全书。

代表作:《电影阅读》、《漂移在影像的河流上》、《电影阅读方法与实例》、科波拉《教父》三部曲同声评论、程耳《罗曼蒂克消亡史》同声评论、李安《色戒》拉片讲座10讲、杨德昌《牯岭街少年杀人事件》拉片讲座8讲

一部好的影片,应该有宇宙黑洞般的魅力,每精读一边就被吸得越深。

它是89届奥斯卡最佳原创剧本。

每嚼一遍都有一层新的滋味。

深剖《海边的曼彻斯特》,解读群体哀伤

主人公李·钱德勒是一个垂头丧气的白人中年男子。

他为波士顿的低端社区修水管通马桶,一通电话打断了他的工作——

他久病卧床的哥哥去世了。

驱车回到家乡曼彻斯特,灰蒙的雨天为电影披上一层忧郁的氛围。

故事发生的这个地方,因与英国的曼彻斯特重名,为图省事儿,索性就简单加了个“海边的”加以区分。

曼彻斯特,乃至整个麻省的气质、街上民众的状态、百货的陈色、高价租下的公寓的设施……种种迹象都透露出马省的精气神里隐隐的“丧”。

离世的哥哥把他16岁的儿子帕特里克托付给李,而李却一口拒绝。

这时,导演向我们展示了一段李的过往——

曾经的李并不像现在这般落魄,他有着恩爱的妻子,和三个未成年的可爱孩子。

但是他的一次酗酒酿成重大家庭悲剧:家中失火,三个孩子命丧火海。

妻子的责怪,旁人的眼光。而最逃不过的是他内心背负着的罪孽。

他也想过一了百了,

但是最终选择继续在悲痛和自我折磨中活下去。

李自认没有资格担负照顾侄子的责任。

然而在与侄子短暂相处的过程中,他渐渐进入“准父亲”的角色。

在他的陪伴下,侄子度过了丧父最初的艰难日子。

他还遇到了前妻,前妻改嫁并怀孕,迎来了新的人生。

她为自己曾过分指责向他道歉,希望他也能像她一样走出这段人生的阴霾。

虽然最终李都没能接受做帕特里克的监护人,但显然他已度过了人生的严冬,他的生命里亦有了一丝初春般的复苏。

男主演凭借神一样的演技,将一个背负沉重罪孽的灵魂刻画得入木三分。

他住在波士顿简陋的地下室,在工作中遭老板剥削,被独居的中年女人调戏。

结束工作后他会去酒吧喝两杯,用酒精麻醉自己。

他常常与陌生人一言不合就开打,寻衅滋事只是为了问别人讨点拳头。

只有皮肉的痛苦,才能让他意识到这具肉身还活着。

凭着这个角色卡西·阿弗莱克拿到了89届奥斯卡的

最佳男主角

。

伟大的表演,必须仰仗伟大的剧本,给演员建立表演自信。

《海边的曼彻斯特》究竟伟大在哪,且听分解——

李是典型的美国小镇中年,他的家庭也是绝大多数美国中产阶级的缩影。

一家五口住着一栋小别墅,金发妻子是典型西方审美眼光里的美女,养育了三个孩子暗示着这家人生活殷实。

哥哥同住在小镇上,家族买了一艘小游艇,经常出出海,日子惬意至极。

影片通过三场戏,把美国当下绝大多数中产阶级的生活白描了出来:

一场是出海,哥哥驾船掌舵,李全程在甲板上逗侄子玩,他的脚步轻快,显示出这个男人的活跃、热情。

一场是李回到家,妻子感冒,他与孩子厮混几下,脏衣服也不换就上床与妻子耳鬓厮磨。

两场家庭戏交代了李是一个生活比上不足比下有余,胸无大志,没什么追求的美国小镇中年男人。

接着第三场戏,表现了他和一群小镇中年男人在男主地下室打乒乓球,他们都喝得醉醺醺,又吵又闹。

说明李的生存状态不是单一的,而是代表了一个群体。

这一群不靠谱的男人就是当下美国中小城镇中产阶级的真实写照。

一个看似美满的家庭,在一场意外面前是如此不堪一击。

一个看似稳固的阶层,在问题到来的时候亦将分崩离析。

一个看似坚实的国家,其实有着很多不确定性。

这便是这代人的忧虑和无奈。

而人们只能在这种“不安”中惶惶度日。

李在片中看了两次凯尔特人队的比赛。

卡尔特人是波士顿的一支NBA球队,也是最早从欧洲大陆迁往美洲的移民,其中有很大一部分来自爱尔兰。

20世纪初起,爱尔兰人开始在首府波士顿政治中扮演重要角色,肯尼迪家族就是其中的杰出代表之一。

直到现在,爱尔兰文化在美国仍然有很强的影响力。

尽管如此,对于大多数爱尔兰人后裔来说,当他们一代又一代怀揣梦想,离乡背井,美洲大陆依然不是他们的家园。

而故乡已然成为“失乐园”。

美国任何一座城市都会有不同的酒吧,但绝对不会没有爱尔兰酒吧。

片中这个小镇上不乏爱尔兰后裔,波澜不惊的日子让他们深感苦闷,喝酒作乐是唯一的消遣。

这是这一层文化上的内心铺垫,失去家庭固然是李了无生趣的理由,但导演觉得还不够厚实,为这个人物在文化背景上加码。

影片后半部分,侄子的活力不断点燃叔叔。

他坚持不肯卖掉游艇,最后他们共同为游艇换了一个发动机。

这象征着游艇有了一颗新的心脏,这个家有了新的心脏。

象征家族的这条船又一次出海了,这个家没有死亡。

初看之下似乎是一种正能量,但导演又有了神来之笔——

侄子告诉李:“我不准备读大学”。

一个如此优秀的孩子,也意识到在他生活的地方,自己根本看不到传统的求学晋升的希望。

这说明新一代爱尔兰后裔是失落的。

故国已经不是家园,而新家园也让他们觉得失望。

片中的大海是个重要的意象,所有海上的桥段都是幸福的。

海在这里代表了温暖、包容;平静的大蓝能够抚慰疼痛,治愈人间。

然而陆地上的人终究要回到陆地上去,失落感依旧无法排遣消散。

唯有这小小一方无根的移动着的陆地,是他们失落已久的家。

悲剧从来不能只看表面功夫。

深剥开故事的表象,《海边的曼彻斯特》展现了一个民族的失落情怀。

人物丰富的前史,及整个社会的现状,都为人物的行为逻辑加码。

整个故事叫人百尝不厌,愈品愈鲜,这就是真正的好电影所具备的艺术高度。

·

·

·

·