最近不

少

零售的同行关注到T11开始走出北京,并把上海作为其全国布局的第一步。

生鲜是零售市场的皇冠,上海是这个皇冠上的明珠。

因此,T11为何此时在上海布局,又将如何抢滩竞争尤为激烈的上海生鲜市场,这引发了我的兴趣。

消费、商业零售行业都知道上海是兵家必争之地,无论是品牌还是商业地产,在上海一炮而响再渗透全国市场是一种经典的“高举高打”策略。

在各个不同的城市消费榜单、城市消费排名榜单,上海经常位列第一、偶尔排名第二。

2020年全球疫情对消费市场造成了重创,在恢复期,上海在一线城市中总量和恢复速度表现都很优异。

作为一线城市,上海的经济发展水平当然是支撑消费市场健康发展重要原因,但是上海能够成为消费品牌与商业零售行业的兵家必争之地,“十里洋场”的城市特色也是重要原因。

消费行业对上海市场一直以来的第一认知就是“洋气”

,自上海成为中国对外贸易口岸开始,这里就一直是对外沟通的重要窗口。2020年底,在上海落户的跨国公司地区总部是767家,落户的财富500强企业地区总部112家,这让上海成为“对内”、“对外”的重要商业枢纽。

对外交流程度仍然保持着领先,“洋气”仍会继续。

当然我个人对洋气的理解其实并非高客单价,或者是直指奢华。洋气更多来自于频繁接触海外商品或国际品牌,让

上海消费者变得:见多识广。

见多识广第一个体现就是对不同类型商品接受程度高。

上海市场是大量新品牌、新品类的“登陆点”。“首店经济排行榜”上,上海经常排名榜首。

新品牌、新产品、新业态放眼全国,用上海市场试水是多数商业人的选择。

(图2:

是大城市全国首店品牌来源地,图片来源中商数据

)

见多识广第二个体现是对商品品质要求高。

举个例子,普通消费级日本料理。

同样的价格上海餐厅的普遍水准优于其他一线城市,这得益于改革开放初期大量日企将中国总部落户上海,日料在上海的市场深耕时间较长。本地消费者长期消费不仅养成了消费日料的习惯、同时也因为不断提升的口味要求倒逼日料品质不断升级。

上海消费市场的第二个重要特点是消费者的“精明”。

全国段子手理解的上海人精明,多半偏向于“小气”、“抠门”、“斤斤计较”。

到今天我还能记得小时候看小品,郭达演的上海人是如何介绍自己带来的两条黄鱼:

(图3:

郭达、李琦小品《住店》

)

然而多次出差到上海,仔细观察之后,我发现“精明”更多表现为消费者对自己需求的高度细分,已经对各类商品性价比的准确把握。

还拿食材举例子。

我曾经举过一个例子,消费者长期接触一类商品后,能够察觉商品细微的品质差异。北方人对食材需求受天气与饮食文化影响,习惯集中采购,对蔬菜新鲜程度不敏感。我小时候习惯了吃“冬储大白菜”,很难察觉蔬菜是否当天采摘;而长大后随着物流发展、和大棚技术普及应用,我也能分辨新鲜蔬菜的口感、味道。

上海气候相对温和,一年四季新鲜蔬菜供应充足

,消费者对食材品质更敏感。

作为全国商贸、物流中心,进出口重要口岸,长期接触各类商品的上海消费者的需求变得更细分、对质量的评价更细致。

当然,对某一品质商品的价格,评估也更准确。

上海市场第三个最大的特点是销售和服务的强结合。

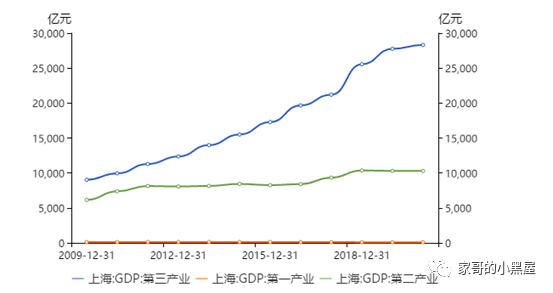

数据上看第三产业占比已经超过70%,妥妥是发达国家比例,随之而来的也是消费者对服务水平标准处在全国前列。

(图4:

上海市三大产业比重

)

之前我们讨论过买菜的问题,当时就说上海人特别喜欢逛菜场。

除了我们提到了上海人对食材新鲜程度的追求,菜场的服务水平——别看没有那么金碧辉煌,但是绝对细致入微。

-

买菜送葱;

-

卖肉可以按量,还能切成肉丝;

-

菜贩可以帮着配菜;

以前北方菜市场的大爷大娘们也热情,但是论服务周到还真是上海市场绝对领先。

上海市场巨大的机会,也正是她成为生鲜市场兵家必争之地的原因。

做新品,上海是最有可能站稳脚跟的城市,特别是对那些目光放眼全国的品牌来说,虽然广东也是零售另一个高地,但是上海北上、南下、西进更方便。

打品牌,服务好上海市场挑剔的消费者,也就做到了全国领先的服务水平,进军外阜大概率是“猛虎下山”。

做细分,上海消费者对细分领域的需求也是全国领先,甭管是小众饮品、亚文化服饰、或是圈层消费,上海最有机会找到目标客群——而且是愿意付费的目标客群。

品牌、商业零售行业都知道上海的价值,所以竞争也是白热化的。

供应量巨大、市场拥挤。

同样品类,上海的市场供应(希望进军上海的零售品牌、商业地产)数量很大。

比如说连锁零售

,上海连锁零售企业销售额比北京高30%,然而门店数是北京的2倍有余,如果计算营业面积也比北京高50%。

企业都知道上海人消费意愿强,所以愿意加入战局的人更多。

上面的图也可以看出近几年上海零售整体新增供应,仍然很大。

为了进一步了解T11生鲜超市对进军上海市场看法,我又找T11生鲜超市的朋友聊了聊,我觉得他们的

观点很能代表新品牌对上海市场的看法。

上海市场的特点,对“长板品牌”来说仍是非常友好的。

长板品牌,也就是特色鲜明的品牌。

大城市人们的需求是多样化的,同时也被各类商业形态满足着。

比如大型商超这个领域,以上海市场这种消费者的多样化需求,面面俱到都做到顶级的成本过高,在擅长的领域突出特色是一种更好的策略。

而在小城市供给相对稀缺,这个时候覆盖多数需求、不能有短板才是更好的策略。

从T11生鲜超市的角度看,上海这个长板市场有这么几个机会:

1)上海消费者的需求迭代速度更快,总有新需求;

这很好理解,首先是上海消费者获得全球消费信息更多,由海外传导进来的消费需求频率更高;然后是上海文艺、娱乐、生活方式更为多元,各类不同人群和亚文化产生的新消费需求出现的频率也很高。

对跃跃欲试的新品牌来说,总有新需求就意味着总有市场机会。

2)上海消费者需求非常细分,长板品牌总有机会;

城市人口基数大、来源地区广泛、产业多,这无疑都推动着消费需求细分化。举个例子,上海不仅拥有全国最多的咖啡馆数量,最高的人均咖啡馆数量,独立咖啡馆一项也同步领跑全国。

越是细分的市场,可能打造品牌亮点的机会就更多。

3)上海消费者愿意为品牌的“亮点”买单;

前面提到上海消费者“精明”,是会给品质买单的。商业发达会形成对商品良好的定价机制,上海市场各种品质的商品交易频繁,普通消费者对不同档次的商品也有很好的理解与判断。

在生鲜品类上,上海消费者相比北方消费者往往能够正确评估品质和价格的关系,上至和牛、下至青菜

。对以长板打开市场的企业来说,好商品在上海往往有较好的机会。(当然,这也呼应了为什么很多品牌从上海登陆中国)

T11抢滩上海的“解题思路”

在一个对长板品牌友好的市场,找到消费者需求的空白,亮出自己的长板就变得极度重要。T11生鲜超市以实体商业形态为主,用户调研花去的时间非常多。

上海消费者对商超SKU“广度”的需求,并非最主要矛盾,这再次证实了长板市场的结论。

举例来说,大型商超的新势力们往往将餐饮作为亮点业态,也花大力气在重餐饮上发力。然而,在上海这样一个餐饮业非常发达的市场,超市重餐饮客单价已经达到了餐厅标准,也许在其他城市菜色还能引发消费者好奇,但是在上海市场就比较难抓住眼球。

1)上海消费者对“好”的要求,并未被充分满足。

上海消费者眼中的“好”,维度比其他地方更多。

首先要有好东西

,

这是由于消费者眼界开阔、见多识广决定的。

这里的好东西当然要高端、精选的商品。

上海属于多中心的城市规划形态,有大量商圈消费者对好东西的需求还没有被满足,比如T11生鲜超市上海首店所在的古北,被称为“上海第一富人区”。

是不是第一富裕这个不好说,但是绝对起步够早。

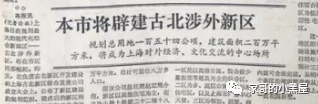

古北新区在1986年版本的《上海市城市总体规划》中,确定以海外人士、外国专家、港澳台同胞等为主要居住对象的涉外社区。

(图6:1986年文汇报对古北的介绍

)

目前的居民中,境外人士达到了一半左右,这个区域在上海市各个商圈中,也属于消费文化起步早,高品质需求更旺盛的区域。

在中国仅有一家店的日本高端百货——高岛屋,就在古北。

在选品过程中,T11上海店保留了北京店深海海鲜、和牛、进口酒水的高端商品——具有性价比的高端商品。

当然只有高端是不够的,成功的选品策略也必须考虑本地化生活的特点。

T11朝阳公园首店和古北店周边的客群很类似,高端住宅、外籍人士也不少——但是在上海古北店,不能照搬。

上海消费者的习惯和北京非常不同,所以在古北商圈,即使同样是高档住宅为主的商圈也要有针对性的选品优化。

-

上海消费淡水鱼更多,水产在自身深海优质蛋白特色的基础上,也着重强化了对上海本地受欢迎的淡水水产的丰富度;

-

上海对海鲜部门商品深度要求更高,同一类型的水产,其商品丰富度增强;

-

上海消费者偏好本地蔬菜,增加上海及上海周边蔬菜,特别是叶菜SKU数量;

-

针对外籍和外地的消费者,增加有机菜、供港菜、以及全国各地配有质量证书的“地标菜”等特色商品。