一提起“南市老城厢”

许多老上海人心底总是“五味杂陈”的

南市区已经从上海地图上消失了

那些年地道的上海市井生活

侬还记得伐

▼那时候差不多每条马路上都有一个卖“四大金刚”的摊头

▼东家爷叔,西家阿伯,讪胡噶噶,生活乐淘淘

▼

一出太阳,

头顶上悬挂着的衣服、被子,是弄堂里的一景

其实掰着指头数数

老城厢存在至今已有七百多年历史

自元代以来直至民国初年

始终是上海的政治、经济和文化中心

“城”指的是城墙以内的部分

“厢”指的是城墙以外较热闹的部分

说到这里

估计有些人会大吃一惊

上海竟然还有古城墙?

在小北门大境路一带,可看到一座残庙遗址和城墙遗迹,那就是上海唯一一段保存完好的古城墙。

吊古怀旧,那一段“筑城”与“拆城”的历史扑面而来。

明代嘉靖年间,为防御倭寇来犯,百姓们众志成城,用三个月时间,建成了周长9里、高2丈4尺的城墙,以此维护了上海的安全。

▲固定旗杆的大石上依稀可见“同治七年”的字迹

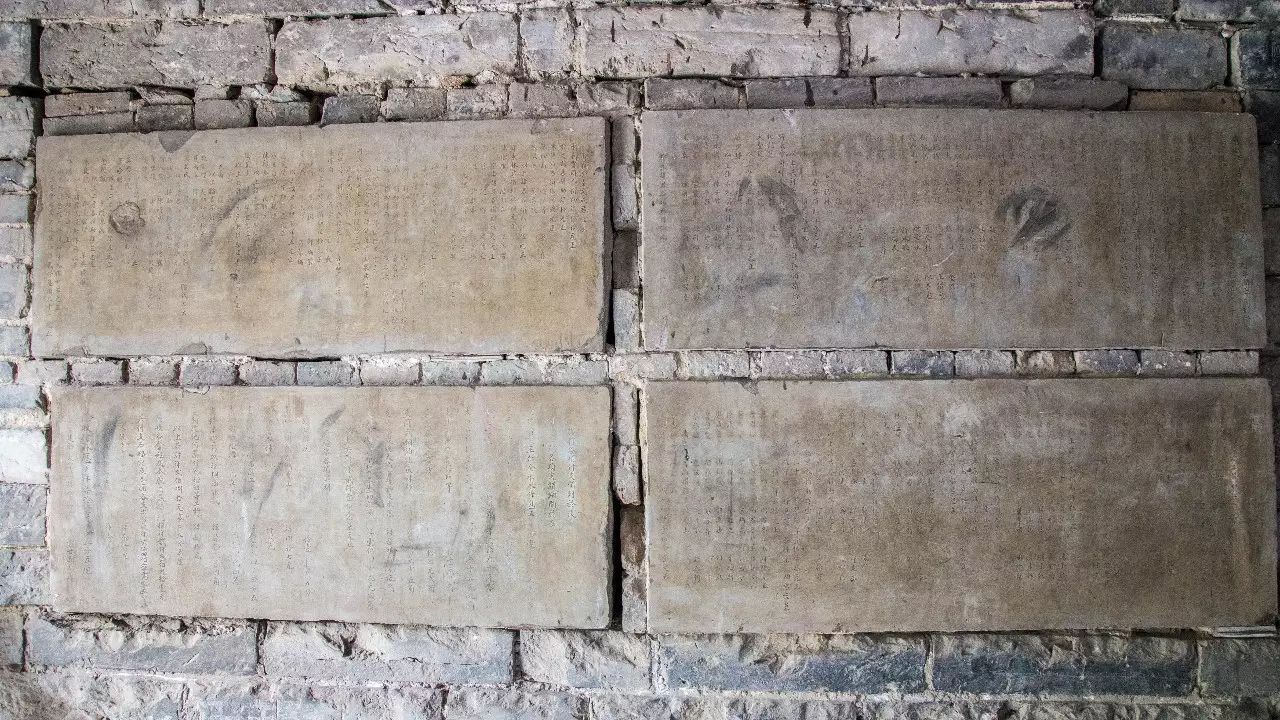

▲石碑上刻有明清时捐赠修复城墙的姓名和金额

▲触摸一块咸丰五年的青砖

▲庙内主供关圣帝君

▲

正对关帝像是“信义千秋”四个大字

而到了民国初年,一场“拆城墙运动”让上海的老城墙几乎被拆光了,后在原护城河处筑起了中华路和人民路,原来的城门只留下了熟悉的站名“老西门”、“小南门”。

拆掉了城墙的上海,四通八达,摇身一变,成了

上海滩,成了中国最具现代文明的大都市,那一垛老城墙便慢慢湮没在灯红酒绿中。

老城墙拆了,老城厢的生活在继续,地道的上海市井文化在继续。在这里,曾经有一群人,

他们共同的代号是310102,曾经有一段日子,叫作南市的生活。

南市区是上海历史最悠久的城区,曾经被归入

“下只角”,

大致以城隍庙为中心、人民路和中华路这两条环路为界,充满了原汁原味的老上海弄堂住宅。

2000年,老底子的南市敲响了丧钟,并入了黄浦区,随之而来大改造、大拆迁,让一幢幢高楼大厦拔地而起。“生于斯,长于斯”的故地,你还认得它吗?

方斜路上的红房子妇产科医院

多少南市人在这里呱呱坠地

中华路上的全泰服装公司

1982年首创了中老年服装专柜

创办于

1748年

的敬业中学

是你的母校吗

曾经的沪南体育场

已经变成了上海市黄浦学校

只有那些上海的老弄堂,依然是木心笔下“发酵的人世间”,低矮的本地房子过街楼下,几位老人在搓麻将,充满了

市井烟火中浓浓的人情味。

梦花街,被誉为“一个鲜活存在着的上海旧市井”,这里迈向城市现代化的步伐缓慢而犹豫,穿行在窄窄的巷子里,都会有一种时光倒流、恍若隔世的错觉。

对于住在这里的人来说,陪伴着三十年、五十年、一百年的老房子一代又一代地生活下去,幸福还是心酸,只有他们心里最清楚。

对于住在这里的人来说,陪伴着三十年、五十年、一百年的老房子一代又一代地生活下去,幸福还是心酸,只有他们心里最清楚。

下一站,文庙。上海的文庙建于南宋咸淳年间,距今有700多年的历史,是古代上海的最高学府,同时也留下了很多上海宁儿时的美好回忆。

还记得当年放学后的自己最喜欢去哪里撒欢吗?

是不是也曾在小吃摊前把脖子伸得老长,咽着口水把好吃的看得紧紧的?

是不是也曾在动漫店里逗留,盘算着再攒多久的零花钱就能拿下最爱的动漫手办?

十元一份的香酥鸡,对于学生党来说,是相当火热的人气小吃,撒上胡椒粉辣椒粉,特别好吃!

用牙签一串,拿在手里就能边走边吃的,有好几种口味可以选,口感QQ甜甜的,夏天吃很是清爽。

还记得当年都和谁一起来这里撸串吗?鸡翅、羊肉串和臭豆腐,是每次来都必点的啊,那个味道,很多年都不曾忘。

二两菜饭,一碗黄豆骨头汤,一块乳腐肉,头条菌的胃,已经被收拾得妥妥帖帖,确实是别有一番风味。

小时候都学过鲁迅先生的《孔乙己》,那藏在文庙里的孔乙己酒家侬吃过伐?那可是正宗的绍兴味道,去咪咪老酒也是不错的。

这里也被动漫迷们称作“魔都的秋叶原”,汇聚了不少动漫周边店,每到放学时刻,这里就是学生们的乐园。

头条菌我也是莫名地老泪纵横,这些都是我们这一代人满满的回忆啊!

小学初中时风靡的大头贴,

市面上差不多都绝迹了,但是在这里依旧可以看到,当年的“非主流”姿势,你敢不敢再摆一次?

那年高考时,你有没有来文庙大成殿供一注香,在树上结一条红丝带,挂上自己的祈愿卡,当年的那个愿望实现了吗?

大成殿是文庙的主体建筑,殿前矗立着一尊“圣人”孔子佩剑的全身铜像。

一眼望去,四周都是雕梁画栋、秦砖汉瓦的庙宇殿堂,学门、仪门、明伦堂、尊经阁等古建筑,再现了当年的儒学传统建制。