“摆脱个人企业的范畴,为了通过技术的先进化,

给后世留下一个富裕的祖国,向最尖端的半导体事业进军

。”

1910年,李秉哲出生于朝鲜的一个地主家庭。

就在他出生那年,朝鲜被迫同日本签订了《朝日合并条约》,

大韩

王室移居日本,经历了长达34年的半殖民地史,朝鲜终于被日本完全吞并。

李秉哲的父亲李赞雨瞒着家人偷偷参加了独立协会,暗地里支持李承晚领导的独立运动。

前人栽树,后人乘凉,

后来李承晚成了韩国第一任总统,李秉哲凭借这层关系傍上了大腿。

1936年,带着父亲给的年产300石粮食的产业,李秉哲开始办磨米厂。

通过对粮价周期的把控,在粮食降价时进货,粮食上涨时卖货,李秉哲赚到了第一桶金。

好景不长,

1937年日军挑起卢沟桥事变,为了筹措军费令日本银行停止贷款。

为了偿还贷款,李秉哲卖掉所有产业,回到原点。

两年后,李秉哲在大邱市西门市场开了一个小铺子,向中国东北出口果品和鱼干,取名三星商会。

“在中国,一为最大,

在韩国,三为最大,

太阳有冷热之变化,而星辰却永恒不变,

我就是要建立一个庞大而永恒的企业”。

然而,这份牛逼仅仅吹了三年,就吹不下去了。

1941年冬,日本偷袭珍珠港

,将躲在一旁看戏的美国拉入二战。三星商会95%的产品全部被拿去充作军饷,三星梦不幸夭折。

4年后,日本人的疯狂将自己送入了坟墓,把朝鲜半岛还给了朝鲜人民。

此时日本人在南朝鲜所有产业都被低价转让给韩国人,并且还提供长达15年的低息贷款,这些产业占到了韩国总产业的80%,一批与政府有密切关系的财阀迅速崛起,李秉哲也得以从中分一杯羹,被李秉哲视为偶像的李承晚对他说:

“

李社长,为了国家,今后应该干得更好,有机会到汉城来,一定要找我

。”

1948年,李秉哲果然到了汉城,在那里挂出了三星物产公司的牌子,往香港和新加坡出口墨斗鱼,进口棉纱,成了韩国当时第七大贸易公司。

当然,

这次好景依然不长,在前面等着他的是朝鲜战争

。仅一年后,整个汉城就成了一片火海,三星物产公司烟消云散,李秉哲找了4辆卡车带着一家老小和员工逃回大邱避难。

这个时候李秉哲想起了李承晚的那句话:

为了国家,今后应该干得更好

。

他记起来,9岁那年,坊间传闻大韩皇帝在日本被毒死,上百万的朝鲜人民涌向街头,换来的结果是7000多位同胞被日本兵无情杀害。

没有国家的稳定,何谈个人的梦想?!实业报国,四个大字在李秉哲脑子里熠熠生辉。

就在李秉哲前往汉城的那年,

一个足以影响世界的技术在美国贝尔实验室里诞生。

巴丁和布拉顿成功地用半导体材料造出了第一个晶体管,肖克利进一步构思出可以用平面技术大规模生产的结型晶体管。

(约翰·巴丁、威廉·肖克利、沃尔特·布拉顿在贝尔实验室)

晶体管是芯片的核心元器件,成千上万个组成了集成电路及芯片。它们将庞大的电路微缩在几厘米的平方上,

彻底改变世界上几乎所有的电子设备。

索尼仅仅是引进了晶体管技术,就成功造出了风靡世界的半导体收音机,而后又引入集成电路技术,冰箱、电视、计算器、电子表,

无数消费电子产品从日本涌向世界,日本迅速成为资本主义世界仅次于美国的经济强国。

李秉哲终于注意到了日本的变化。

1969年,日本的GDP为1722亿美元,而韩国的GDP是76.76亿美元。

此时在韩国政府的扶持下,三星已经完成了第一制糖厂和第一毛纺厂的建设,并用三年完成了韩国肥料厂的建设,它们无一例外,都成了韩国的龙头企业,令韩国逐步摆脱了对进口商品的依赖。

经济建设初期,韩国物资匮乏,一穷二白,推行进口替代战略。1961年,朴正熙上台后,韩国开始了向重化工业和出口产业的转型。

韩国国土狭小、资源短缺,

到底什么产业最适合韩国的发展,李秉哲在日本找到了答案。

在那里,他参观了东京电子工业团地,日本三洋电机会长井植岁男告诉他:

“电子工业从以沙子为原料的硅片到录像机,都是从无到有的产业,其附加值高达99.9%”。

李秉哲回国后成立了三星电子,并力荐韩国政府大力扶持电子产业。

70年代,三星生产的电视机等电子产品远销世界,但是真正让李秉哲念念不忘的是这些电子产品里面的芯片。

李秉哲认识到,决定这些电子产品性能的,是芯片,附加值最高的,还是芯片。

在未来的情报化社会,没有半导体的发展,国家经济就不可避免地会成为先进国家的附庸。

只是发展半导体产业,三星缺的不仅仅是资金,还有技术和人才,最主要的阻碍是日本和美国的技术壁垒。

李秉哲一直在默默积累力量。

1973年石油危机爆发,第二年李氏父子不顾管理层的劝告,自掏腰包入股当时已经濒临破产的美国Hankook半导体公司。

1978年,三星集团将合资企业“韩国半导体”的外方资本全部买进,成立三星半导体,同年,收购了美国仙童公司在韩国的子公司。

不过,这些经营困难的公司,掌握的无一例外都是过时的技术,对于韩国半导体产业来说杯水车薪。

对李秉哲来说,真正的机会是1982年,他前往美国考察,感叹半导体技术的日新月异,越晚进入半导体产业,越难追上发达国家的水平。

更重要的是,他看到了美日关系的变化,那年,美国刚刚研制出256K DRAM内存芯片,而日本富士通、日立的256K DRAM却已经批量上市。终于

在1982年3月,美国商务部表示,将调查日本的芯片商对美国的廉价倾销。

机会来了,李秉哲将1983年3月15日称为韩国半导体事业的诞生日,决心:

“

摆脱个人企业的范畴,为了通过技术的先进化,给后世留下一个富裕的祖国,向最尖端的半导体事业进军

”。

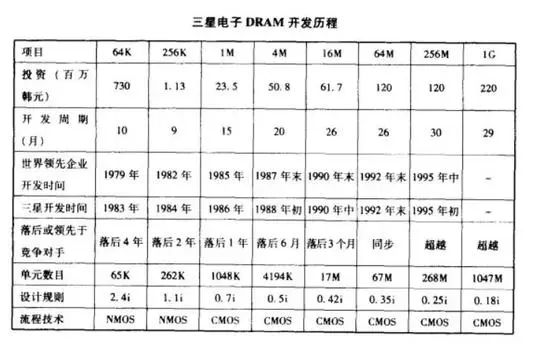

三星选择的抢滩点是DRAM存储芯片,发起64K DRAM攻坚战。相比于CPU芯片来说,DRAM技术难度较低,容易介入。

为了完成开发,三星从美国聘请了5 名有半导体设计经验的韩裔美国科学家以及数百名美国工程师,还从美国的半导体公司镁光买来了设计技术,从夏普买到了关键的加工工艺——MOS技术。

如果没有美国的默许,这一切谈何容易。

在专家小组进行技术攻坚战的同时,李秉哲下达指令,开始建设三星芯片工厂的第一条生产线。他深入施工现场,一面指挥,一面带领工人日夜奋战,仅仅用了6个月,就完成了日本需要十八个月才能完成的工厂建设任务。

64K DRAM当即投入生产,这是一项注定失败的商品开发,美国和日本早在约4年前就已经完成了64K DRAM。三星当时的成本是日本的四到五倍。

雪上加霜的是,日本的半导体企业为了打击三星,联合起来开始进一步降价。

即使有韩国政府的尽力补贴,64K DRAM芯片还是给三星带来了1400亿韩元的亏损。

不过从另一个方面看,三星64K存储芯片从零起步,在短短一年内将长达十几年的差距缩短为四年,奠定了三星反超日本的根基。

让三星芯片摘掉“赔钱货”帽子的是256K 存储芯片。

1985年前后,DRAM 芯片价格不断下探,李秉哲判断,此时会有一些企业(如英特尔)退出DRAM芯片生产,所以顶着亏损也要扩大产能。

没想到,1987年3月,美国政府以日本没有执行协议为名,决定对日本进行3亿美元的进口限制,国际市场DRAM价格回升,三星的256K DRAM芯片终于摆脱亏损。

从此三星在DRAM存储芯片领域开始站稳脚跟,一直到

1992年,三星与美国和日本几乎同时开发出64M存储芯片,三星终于追上了摩尔定律。

(摩尔定律:当价格不变时,集成电路上可容纳的元器件的数目,约每隔18-24个月便会增加一倍,性能也将提升一倍。)

从一开始,李秉哲就把三星的芯片攻坚战视为一场没有硝烟的战争

,早在正式进军半导体产业前,李秉哲就在日本和美国建立了情报机构。他们不仅负责收集最新的技术动向,更为重要的目的是:秘密邀请日本和美国的技术人员来韩国担当顾问。

1986年,三星邀请时任东芝半导体事业部部长的川西刚访问三星,并给予最高规格的礼仪接待。随后三星便要求回访东芝的大分工厂,在那次参观之后,三星不仅挖走了他们的生产部部长,还建了一个几乎和大分工厂一模一样的工厂。

1990年之后,日本经济泡沫爆发,日本电子企业缩减了芯片研发的投入,并对研发部门进行裁员。

这些研究人员被三星悉数接收。数据显示,当时三星的外籍顾问一共有77人,其中57人为日本籍顾问,

三星为这些技术人员开出了三倍于他们在日本的工资,并且提供4室1厅的公寓,配备秘书、司机和厨师。

同时三星也给他们安排了有关技术转移的任务

,广泛程度涉及日本制造商的研发体制,所使用的制造设备和人力资源情报。

通过情报,三星得知东芝研究出了新型的闪存芯片,于是向东芝提出了联合开发闪存芯片的提议,深陷经济泡沫困境的东芝无奈答应了三星的提议。

结果就是,

东芝研发的闪存技术成了三星的主场,三星轻松在DRAM和闪存领域占据了世界第一,并保持至今。

三星对于芯片之所以能够不计代价的投入,是因为韩国政府在背后不遗余力的支持。