近期,全国各地发生多起网民因吐槽言论被警方行政拘留的事件,引发舆论高度关注。媒体、专家、网民均对此类事件发表评论或看法,讨论议题涉及“警察执法权的滥用”、“地方政府的社会治理方式”、“涉事公安机关的舆情应对”等多个方面,在短期内形成了一波舆情小高潮。法制网舆情监测中心以3起典型案例作为样本,分析舆情爆发后的舆论场声音,总结舆情特征,为政法机关把握依法行使职权与厘清言论自由边界的关系提出建议,以供参考。

8月18日,河北省邯郸市涉县广播电视台报道称,8月16日,有网民在百度涉县贴吧、搜狐网、微信群等网络媒体中发帖称,“涉县新医院餐厅质差、价贵、量少,还是人民的医院吗?”随后,

涉县公安局城关派出所以“涉嫌虚构事实,扰乱公共秩序”将发帖人张某抓获,并依法对其行政拘留

。

8月19日20时许,邯郸警方官微“@邯郸公安网络发言人”通报称,邯郸市公安局高度关注此事,已责令涉县公安局对本案的“事实、证据和法律适用”进行重新审核。20日20时许,该微博二度通报称,发帖人张某某曾参与经营县医院旧址食堂。新医院搬迁后,因未中标新食堂经营权而心有不满,遂于酒后通过网络发布了与实际情况存在偏差的信息。

市公安局责成涉县公安局撤销对张某某的处罚决定,对涉事派出所所长停止执行职务,对办案民警调离执法岗位,责令派出所向当事人赔礼道歉

。截至9月12日8时,此事相关新闻报道540篇,微信文章894篇。

8月21日22时许,《北京青年报》报道称,近日网上流传一份行政处罚决定书,内容为

陕西渭南华州区公安局因有网民发布“华州区强制所有公职人员捐款200元,请问是否合理?”的言论,而将其行政拘留5日

。对此,华州区公安局官微“@华州警方”于当晚21时许回应称,今年6月,华州区网民刘某在“西部网-民生热线”版块发布网帖,针对华州区政府建立健康扶贫基金向全区募捐一事提出质疑,并历数华州区政府有公款消费等多种违法行为,因李某涉嫌编造虚假信息,散布网络谣言,公安机关对其依法作出行政拘留五日的处罚决定。鉴于李某当时态度较好,并亲笔书写了悔过书和申请,对其行政拘留决定暂缓执行。同时,华州区政府官网针对此事也进行了解释,称华州区委、区政府在号召募捐中并没有对捐助数额作强制要求,个别单位在组织募捐活动时“急于求成,工作粗疏”,才产生了误解。截至9月12日8时,与该事件相关的新闻报道达2550篇。

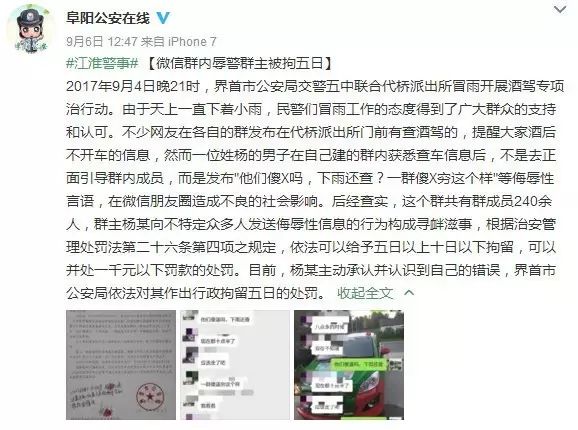

9月6日12时许,安徽阜阳市公安局官微“@阜阳公安在线”发布微博称,4日晚间,阜阳界首市公安局交警五中联合代桥派出所开展酒驾专项治行动。网民杨某在自己建的微信群内获悉查车信息后,发布“他们傻X吗,下雨还查”、“一群傻X穷这个样”等侮辱性言语。

由于该群共有群成员240余人,当地公安机关认定杨某向不特定众多人发送侮辱性信息的行为构成寻衅滋事,根据《治安管理处罚法》对其作出行政拘留五日的处罚。

此事一出引发网民热议。不到24小时,该条微博评论量已破1万,转发超6000次。有网民为警察拍手叫好,亦有网民认为警方此举反应过激。9月7日,人民网报道称,杨某于7日提起行政复议。鉴于杨某主动承认错误,界首市公安局决定对杨某暂缓执行行政拘留,并办理了相关手续。7日下午,当地公安部门对此案已启动内部审核机制,表示将严格规范自身行为。目前,相关舆情趋于平息。

9月7日,国家互联网信息办公室发布《互联网群组信息服务管理规定》,明确了平台责任,强调多方共治的管理理念。《规定》要求,互联网群组建立者、管理者应当履行群组管理责任,还明确了9种消息不能发。这一规定再次引发舆论对言论自由、互联网空间非“法外之地”等话题的讨论。

★以公权力限制言论自由做法“越界” 24.6%

《人民日报》

发文称,“为了维护社会秩序安定有序,必须充分保障警察依法合理正当行使警察权,这需要赋予一线执法警察以一定裁量权。然而,裁量并不是漫无边界的,将给食堂写‘差评’也归入‘扰乱公共秩序’,显然是过度扩张了这一概念的外延,将其变成了一个无所不装的‘口袋’,其后果很可能给权力膨胀和越界提供空间”。

天津师范大学法学院副教授郭明龙

则认为,“言论自由是公民基本权利,但也有其边界,逾界言论的法律责任应根据所造成的‘负外部’性言论的影响大小具体分析,为较小外部性配置私法民事责任,为较大外部性配置行政责任,为巨大外部性配置刑事责任。法律责任应当呈现一道光谱,从小到大,由松到紧,由私到公,不能无限上纲”。

★行拘行为带来的社会危害不容小觑 16.7%

《新京报》

认为,“一个社会的开放包容与否、文明程度,在于普通民众有无吐槽、抱怨以及质疑的权利。微信群中的聊天、吐槽实为民众日常生活的一部分。而这个案例实际上触及了公众生活中言论安全的边界,一旦就此开端,则会导致人人自危”。

红网

发文称,“政府机构应对网络舆情有足够的自信和定力,自乱阵脚,不管三七二十一,杀鸡祭出宰牛刀,表面看似乎应对迅速,处置有序,细考究其实是反应过度,是另一种意义上的‘应对失措’,既有损政府公信力,又与依法治国理念背道而驰”。

★ 质疑警方行拘无合理法律依据 7.2%

微信公众号“侠客岛”

认为,“任何组织和个人,处理问题的第一依据,一定是事实,而事实最核心的指向,就是客观。而就吐槽食堂饭难吃这件事来说,还真的没有发现有适用《治安管理处罚法》第二十五条“涉嫌虚构事实,扰乱公共秩序”的构成要件”。

西北政法大学教授张伟

针对“强捐被拘”一事称,警方的处置属于适用法律不当。何谓其他寻衅滋事行为,不应由公安机关任意解释和随意认定,应由全国人大常委会进行立法解释。

北京律师钟兰安

认为,“群主在微信群里辱骂他人,这种行为违反社会公德,当然错误。但界首警方因此将其行政拘留,适用法律错误,不符合行政法的比例原则,涉嫌滥用警权”。

微博大V“@段郎说事”

表示,“一次生活吐槽之所以引来被拘留之灾,与传统运动执法的影响分不开,一些地方政府或部门有时为了完成所谓的‘政绩’或‘指标’,定下匪夷所思的量化任务,致使警察执法受到权力影响,牺牲执法过程中的程序和实质正义”。

微信公号“浮士德”

发文称,“现行立法中对‘造谣’、‘诽谤’等行为的法律界定并不清晰,不仅在构成要件上模糊,在规制手段上混乱,在法律责任上也经常是民事、行政、刑事一起上,这直接导致了执法和司法的混乱,也为不正当的执法活动开了口子”。

搜狐媒体平台“直播中国”

则认为,违法成本太低是警权滥用屡次引起公愤的原因。

《北京青年报》

刊发评论称,“从近年的诸多案例看,有些县级政府似乎对互联网舆情缺乏本质的理解,不大的事情因处置不当,致使舆情发酵成汛情”。

“@东方今报”微博

称,“互联网时代,打击谣言是职责所在,但打击谣言不是一个筐,相关部门不要罔顾舆情,肆意而为”。

知名博主“@爱新觉罗-瑾瑄”

表示,“地方政府‘前赴后继’的胡作非为,显然是对事后可能会产生的舆论后果以及无视法治所产生的恶劣后果预估不足”。也有部分网民对涉事警方舆情处置的速度和态度表示认可,比如

网民“@马小龙”

称“邯郸警方应对及时,是对下级机关错误的一次有效‘纠偏’”。

《北京青年报》

发文称,“执法时的鲁莽,问责时的苟且,都显示出县域社会治理的粗糙与粗暴,是对法治精神的不熟悉和不适应”。

光明网

评论称,“运动式治理历来饱受诟病,为了快速出成绩,容易矫枉过正,对公民权利造成误伤。地方治理在逻辑上形成自洽,执法权给了权力任性以底气,必要时也会成为行政失误的最终买单者”。

★应合理约束警察执法权 8.5%

北京师范大学刑事法律科学研究院讲师孙道萃

认为,“在新形势下,强化检察机关对行政执法活动的检察监督,丰富检察监督的实际效力,也是全面推进依法治国的题中之义”。

上海政法学院刑事司法学院副教授陈丽天

建议称,“公民要有法律意识,要勇于运用法律武器保护自己的合法权益。公民因不当行政行为而受到侵害时敢于合法维权,也是对行政机关的监督”。

★政府部门应正确看待网络言论 12.8%

《人民日报》

评论称,“多开些老百姓可以尽情吐槽的平台,群众的怨气就更容易消解,良性互动可以纾解他们心中的烦与怨,减少情绪性事件的发生。不妨把网络当成草野,从中感知网友情感、把握民意走向,从而改进自身工作”。

《钱江晚报》

认为,“互联网时代,最大的特点就是信息传播的公开、透明、对等,纸是包不住火的,一手遮天的信息垄断时代已经过去,公民在网上发表言论是法律赋予公民的权利,只要不是捏造事实恶意攻击,就应该让别人说话,即使是说错了,也应该依照合法的程序进行处理才是。让人说话,天塌不下来”。

★应当支持警方对谣言的严厉打击 3.9%

长城网

评论认为,打击网络谣言体现出互联网不是“法外之地”,互联网上的行为同样需要负责任的法治精神。编造传播网络谣言严重破坏社会公共秩序,严重影响社会和谐稳定,公安机关必须坚决给予依法查处。

长江网

指出,抵制网络谣言,更要加强监管和执法。有的人利用人们对社会的不满心理、仇富、仇官心理,隐藏在网络里面肆意利用不透明难以监管的漏洞,肆意制造与传播超越了基本的道德底线和法律底线的网络谣言,对于这样别有用心的人必须依法严惩。

警方行拘吐槽网民类舆情事件一个月内被频繁曝光,

在短期内形成强大的集群效应,迅速锁定舆论目光

。如果说,今年年初的网民骂警察被拘舆情事件,舆论更多聚焦于警方对自身执法权威性的维护,那么此次集中出现的网民因吐槽言论被行拘事件则多了几分“因言获罪”的意味。不论是网民情绪性地发出“以后再也不敢随便给餐厅差评了”等感慨,还是专家、律师等从法学理论和实践角度对行政执法权的阐释,亦或是媒体对涉事警方执法权滥用的批评,多方主体在舆论观点上的趋同都让涉事警方被舆论围攻。

随着事态的不断发展,舆论的讨论角度也逐渐向纵深延伸开去,涉及“公民言论安全边界”、“公民言论自由与舆论监督”、“警权滥用与执法规范化”等多个议题。

议题讨论的广度和深度促使舆情热度居高不下。

在此类事件中,警方动辄就拘留的行为触发公众情绪强烈反弹。在普通公众的认知范围中,网络吐槽只是一种正常情绪的非理性表达,其本质不涉及人身攻击,更与社会公共秩序无害。而警方以公权力强力介入,模糊了法律为权力行使划出的界限,导致人人自危。另外,从这几则舆情事件来看,警方均以“寻衅滋事”、“涉嫌扰乱公共秩序”等为由予以惩处,要么法律依据不明确,要么是依据《治安管理处罚法》第26条第四项这一“兜底条款”,这无疑引发舆论对执法权力滥用的追问。

而网民一旦形成警察执法权被滥用的印象,涉事公安机关无论如何解释,都较难获得舆论认同

。