东北人仿佛与生俱来的取名才华,和地理位置密切相关。

从历史而言,东北是满族等少数民族的发源地,满、蒙和其他少数民族混杂居住。

各民族的语言习惯相互影响,也体现在地名上。

其中满语影响尤其大

比如“吉林”,就是来自满语“吉林乌拉”(音),意思是沿江一带,音译之后变成了吉林。

牡丹江和牡丹也没关系,满语名为“穆旦乌拉”(音),意思是“蜿蜒江流”。

很直接,就是按照地形地貌特征,取了地名,这也对东北现在的取名方式有所影响。

上面提到的干饭盆,有当地网友科普,原本意思是“死亡之谷”,猛兽与山神进餐的地方。

只不过现代转译过来,这才变成了“干饭盆”。

另外,提到东北历史,北大荒、闯关东等关键词也不能不提。

明末清初,东北由于战争破坏严重,人口锐减,耕地荒芜。清军入关后,又长期对东北实行不同程度的封禁政策。

直到19世纪末,东北才得以解禁,开发更晚。

闯关东人口大迁移,也是一次对东北的重新发现与探索,许多地名便是在那时诞生的。

苦于生计的“流民”,不讲究什么诗意精致,灵机一动,就地取材,就有了地名。

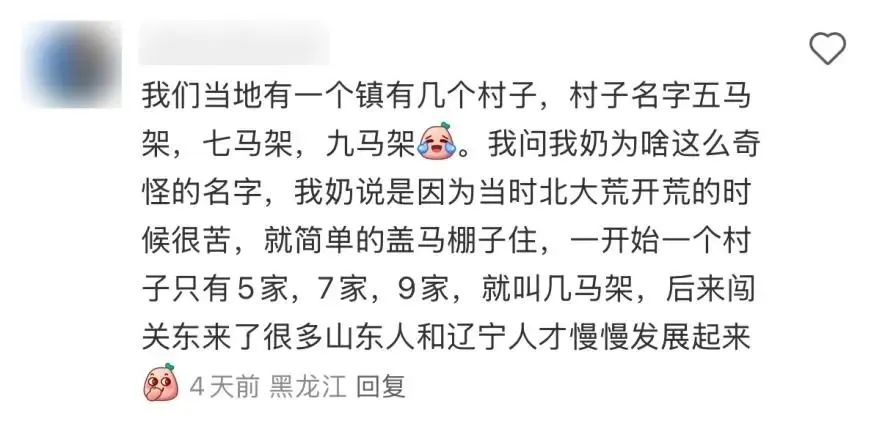

比如叫“马架村”的地方,就是开荒过程中盖马棚住,盖了几个马棚就叫几马架,后来演变为地名。

不过随着时间演变,很多地方的名字也都已经有过调整更改/小红书评论区

在地大物博、地域偏北、农耕为主、多民族等因素共同作用下,东北人也被养成了

直率、不拘小节、自带幽默属性

的个性。

看起来起的地名很俗,但俗得又很有道理,充满了一种

朴素的实用主义

。

就像大滑梯一样

看似随意但有深意,土到极致却又返璞归真。

那些经过漫长时间演变来的地名,记录了东北人的来时路,也彰显着东北人来自骨子里的生动。

而只说地名,当然还远远不够。

东北人无处安放的取名天赋,体现在方方面面。

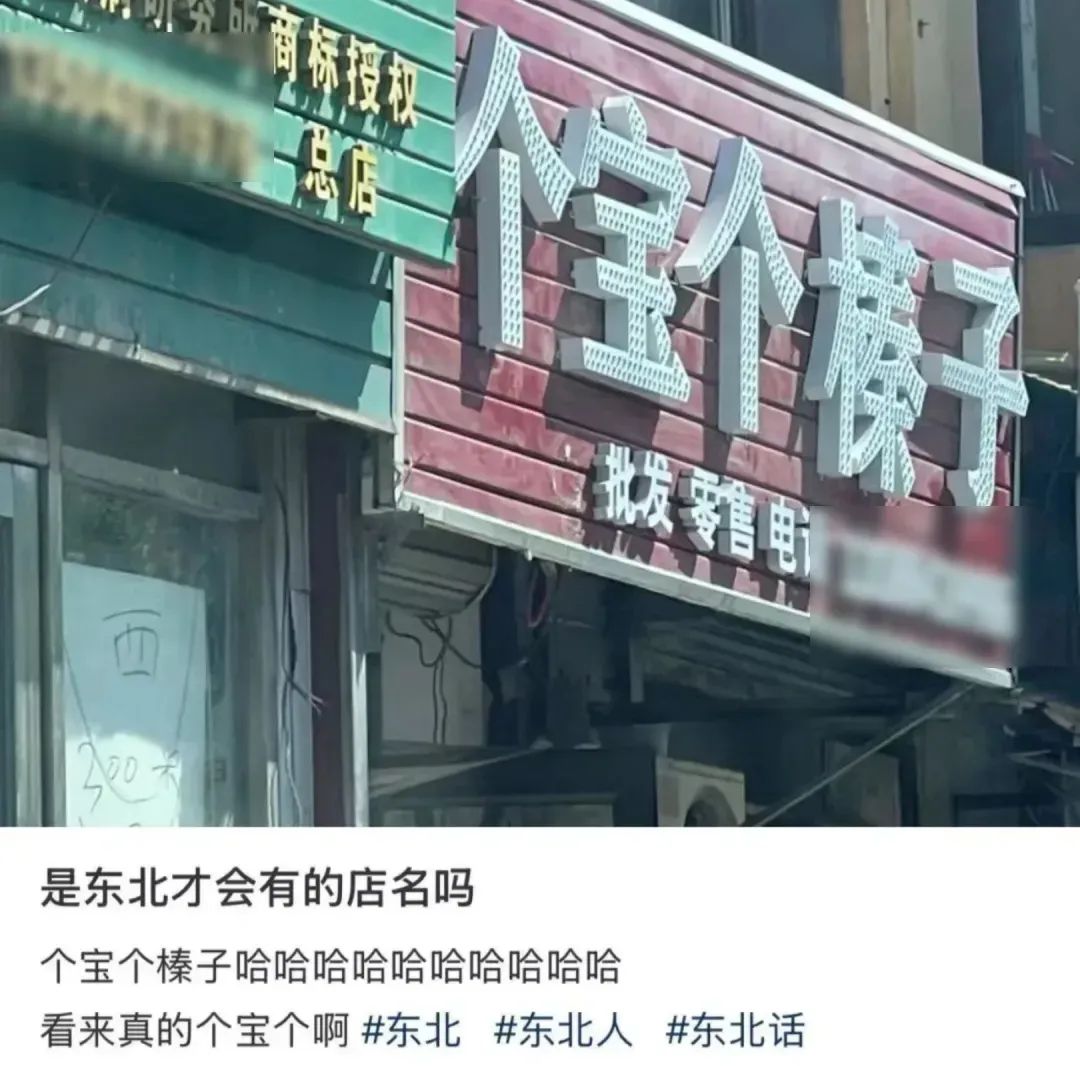

“个宝个”意思是“保证每个都是好的”/小红书@选子,已获授权

且变化的只是取名对象,而并非东北人的取名原则,换句话说:

不是本地的,来了本地也免不了入乡随俗。

压扁可颂

,扎根东北后改头换面,叫

丹麦锅巴

;

可爱

贝果

,包装后重新出道,人称

窟窿眼烧饼

;

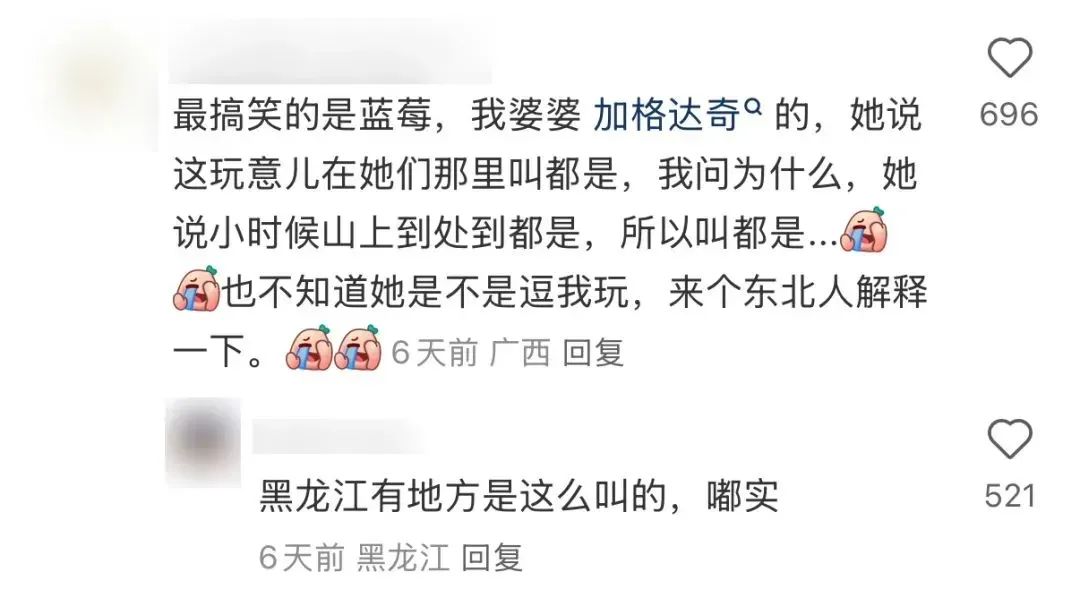

蓝莓

,一开始以为是啥高端洋气水果,拿到手里一看:这不

“嘟实”

吗?

因为以前山上蓝莓多,哪里“都是”,所以直接取了谐音。

再如

格桑花

,印象里总感觉这个名字应该跟“卓玛”并列,神秘浪漫。

但东北人一看就明白了——这不

扫帚梅

吗?(因为样子很适合做扫帚)

野菜起名就更有幽默感了:

老母猪哼哼

(牛蒡),

婆婆丁

(蒲公英)……

永远朴实无华,永远简单直接,但也带有东北独特的幽默。

这一点从《鹊刀门》等东北电视剧里面的人名也看得出来——

听着文艺的复姓,变成

上官秀琴、公孙丽蓉

以后,亲切得像隔壁大姨。

塑造角色,人名上能另辟蹊径,

攀高枝、楚留波

,一听就知道人物特色。

连外国人名都如此上口……

从古到今,从艺术到乡土,东北人的取名才华,实在让人又爱又恨,欲罢不能。

所以,还能说啥?

如果你去东北旅游的话,千万不要被千奇百怪的名字唬住,更不要被东北人的取名艺术吓到。

就像

大秃顶子山

,名字一般,景色绝了,就连那片“秃顶”,都是“高山植物的宝库和野生动物的摇篮”。

走进它,了解它,才能发现不羁的名字下,隐藏的真正内核。