说

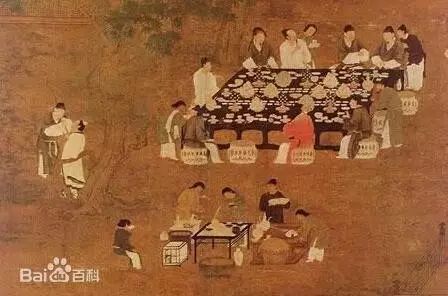

起中国古代最有名的宴席,如果,你只知道“满汉全席”,那么你就OUT了。

3天前,在杭州,百年老店天香楼的大厨们将一桌唐代名宴端到了世人面前。这桌名为“烧尾宴”的宴席,据说,可以与“满汉全席”媲美。

中国古代有个说法:鲤鱼跃龙门,必须有天火烧掉鱼尾巴,才算飞升真龙,这叫“烧尾”。于是在唐代,为了恭贺士子初登第或者庆祝官员升迁调任,大摆的宴席就叫“烧尾宴”。

目前史料记载最早举办烧尾宴的,是唐中宗时的大吏韦巨源。

韦巨源升任尚书左仆射,依例向唐中宗进宴。因为是宴请天子,菜肴极尽奢侈之能事,有据可考的就有58道:有丁子香淋脍之类的冷菜,逡巡酱这样的热菜,还有金铃炙、光明虾炙等烧烤菜,汤羹、甜品、面点一应俱全。甚至还有体积庞大、造型精致的“看菜”,顾名思义就是供人观赏,不做食用。

这一宴,包括午宴和晚宴,每餐宴席都包含

10道冷菜、16道热菜和12道点心,

午宴晚宴加起来

一共76道菜品

。

开宴当天,两场宴席都

持续了三个多小时

,后厨20位经验丰富的老师傅不间断地进行烹饪,灶台间温度太高,工作服穿上就汗流不止,“恨不得穿着背心就上灶”……这背后的故事,且听我慢慢说——

还原一场规格极高的“唐代名宴”,可不是几位大厨拍拍脑袋就能做出来的。对于天香楼的赵再江和他的团队来说,从食材到器皿再到烧制工艺,都得下大功夫。他告诉杭州吃货,“光是确定菜单,就花了我们3个月的时间”。

“烧尾宴有据可靠的文献少之又少,复原难度极高。”赵再江说,“因为,这桌宴席流行的时间并不长。从唐中宗景龙时期开始,到玄宗开元中停止,也就流行二十余年。因此,留下的记载很少。目前,能找到的,只有《清异录》上有相关的记载。这对想复原“烧尾宴”的人来说,是个极大的挑战,当然,这也给我们一定的想象空间。”

“整个宴席的复原工作,是在我师父杭帮菜大师胡忠英和杭州饮服集团杭帮菜研究所所长王政宏的带领下进行的。我们对流传下来的食单进行研究和推敲,花了足足3个月,才敲定了最终的菜谱。这其中,有的菜式,光原料就调试了10多次。”

唐代“烧尾宴”第一道点心,就是这道单笼金乳酥。午宴开始没多久,服务员就端上来一只小小的蒸笼,笼盖揭开竟然是一道酥点,颜色金黄,层层起酥,远远看去仿佛卧着一只只金丝灯笼。

这道单笼金乳酥不仅样子讨喜,最大的妙处在于它的起酥全凭笼蒸,不着油烟。蒸酥的手艺复杂,失败率又高,现在的年轻人没几个能静下心学,只有老一辈的点心师傅才会了。

按照唐代食单中的烧法,这道菜是将甲鱼红烧后,包裹羊网油入蒸笼,至油脂溶化吸收,装盘时再点缀明黄的鸭蛋黄而成。

然而从健康的角度考虑,这样的烧法高热量高钠摄入量,而且羊网油的味道接受度不高,另外,菜单上的红烧菜肴已经有好几个了,于是胡大师建议将红烧改为“冰糖蒸”。

最后,采用了三斤重的清溪野生鳌,脱骨入盅,做成冰糖蒸甲鱼,色泽清透,口感清甜。最后用蛋黄做成蛋丝,围成边,形成视觉上黄金环绕,遍地锦装的效果。

“乳酿鱼(完进)”是“烧尾宴”第34道肴馔。用高汤烹制的“奶汤锅子鱼”是西安的一道传统菜,有人直接把它包装成由 “乳酿鱼”发展而来。

用筒骨熬8个多小时,制成乳白色的浓汤。2斤多的鲤鱼下浓汤,将汤汁的鲜美完全酿入鱼身,遂成乳酿鱼。