|开挂的印度系列/周五更新/杨清筠(撰文)|

今天筠蛋的更新赶上了一年一度的大日子,高考。各位读者老爷还记得当年高考时候的场景吗?高考在我国可是一件举国严肃的大事,可谓上下一心,街头巷尾无不保持对高考的敬畏,准备参加高考的学子在这两天就是天大的主角,万事归根结底不过一句“考完再说”。因为高考实在是现今社会能最小程度地依赖运气成分实现人生价值的途径了,虽然还远远无法做到完全的公平,但是至少在可选择的道路中高考最为便捷。

当然,对高考重视和紧张并不是我国的专利,在另一个人口大国印度,想方设法挤进高等教育的殿堂也是一等一的大事,印度的人口问题比我国更加严重,还背负着包括种姓制度、边缘部落等更复杂的不平等问题,比起我国“千军万马过独木桥”的压力,印度高考独木桥上的队伍恐怕比千军万马还要壮观。接下来,筠蛋就给大家讲讲这位南亚邻居是如何选拔高等人才的。

图:印度理工学院,印度的“五道口职院”

因为深受殖民统治的影响,印度的教育制度基本参考了英国的样板,在高考之前要先受10年基础教育加2年高中教育,时间上和我国一样,在接受高等教育之前要耐过十二年寒窗苦读。读完12年级(相当于我们的高三)后,则呈现出与我国完全不同的选拔态势,最大的差异在于,我国实行全国统一考试统一招生,而印度没有统考,招生途径也是迂回曲折:首先,12年级结束的学生要参加由印度中央中等教育委员会组织的高校入学资格考试,类似于高中毕业考试,即我们的“会考”,不同之处在于,我国的“会考”水得一匹,基本没多少人在意这场考试,而印度的“会考”却与能否接受、接受怎样的高等教育息息相关,如果“会考”成绩还说得过去,那恭喜你段位已经约等于黄金,就可以以此直接申请一些一般的地方院校、私立院校或是职业技术学校了,如果成绩很不错,那恭喜你上升为铂金,可以进入下一阶段——参加校考。印度的校考类似于前几年我国很火热的自主招生,也可以参考我国艺术生参加校考的模式,简要来说,一部分地方性大学和高水平的重点院校有资格自由选择考试方法,招考条件、选拔依据五花八门,有的会准备知识面广灵活性高的题目考察学生的眼界与思维能力,有的则依然以“会考”成绩为重要参考进行排名,还有的强调某一专业的针对性,特长各异的学生可以随意选择适合自己的院校。各大高校考试时间基本集中在4-6月,“考试季”长达几个月之久,只要时间不冲突,学生可以自由报考多所院校,允许“一人多投”,这样大大增加了被录取的概率,但同时学生也要面对更大的精神压力和沉重的经济负担,有的学生要在一个月内参加20多场校考,这考验的不仅仅是能力,更是体力……要是告诉筠蛋高考要持续三个月,那我怕是要原地去世……

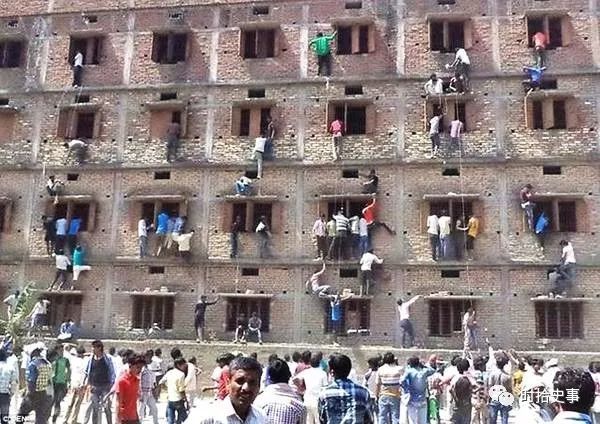

与我国神圣而不可侵犯的“一锤子买卖”制度相比,印度高考途径多样、高校自主性强,学生选择灵活,更有利于倡导积极的教育理念,实现因材施教、以人为本,使得高校招收的人才素质更高、专业性更强,避免了应试教育下以分数衡量一切的僵化缺陷。但是,缺乏统一标准、统一管理和集中指挥的考试方式,则有着严重的分散性,若想要提高录取的可能性,就要尽量多的参与校考,光是路费和住宿费就是一笔沉重负担,这无疑让不少贫寒学子不得不选择放弃。另外,赋予高等院校过多的自主权意味着有可能滋生腐败,虽然严格的全国统考对素质类弹性培养是个严重打击,但必须承认它相对高效而且公平,而灵活和弹性却意味着可操作空间变大,难以想象印度国家庞大的高等教育系统因此藏匿了多大的黑暗缝隙。近些年,印度的大考过程中屡屡爆出“作弊”乱象,为了录取各路考生想方设法“开挂”,作弊之风猖獗。这也是分散性过强、监管力度难以把控产生的副作用,反观我国高考,虽然尚不能说能做到绝对彻底的严格,但是强有力的统考标准,依然让这场历年万众瞩目的考试拥有最大限度的公平,这一点,在人口如此庞大的国家做到实属不易,也不难理解地方离心力较强的印度尚无法组织全国统考的困难。

图:作弊开挂屡禁不止

如此弹性力度大的高考制度必然会加剧社会阶级分化,在种姓、地域、宗教分层本已相当严重的背景下,如果不加以干涉,国家高等教育将很快会成为精英阶层的专属权利。印度政府很早便意识到这一点,长期以来致力于推动高等教育领域“反歧视”观念进步。

在印度的吊诡种姓鄙视链中,位于最低端的是被称为“不可接触者”的“贱民”,自古以来受到压迫和歧视,走路都要尽力避开高种姓的大佬怕污了大佬的眼睛,更别提接受教育了。1936年英印政府为统计这类特殊人群,将其列表归纳颁布,因而这类“不可接触民”有了一个新的称呼“表列种姓”。与表列种姓相似,印度还有一批被排除在印度教范围之外的“部落原住民”,压根都不算在印度社会的一部分,其实人家这批原住民才是南亚次大陆最早的“主人”,后来被霸道的雅利安人侵略莫名其妙变成了鄙视链的最底层,这些部落居民也因为受到歧视压迫而上了政府的统计表,被称作“表列部落”。除了这两类特殊的表列成员,还有一些其他因包括种姓、职业、地域受歧视的阶层,他们和表列成员一起被划入政府“反歧视”政策的照顾对象范围。

因为这些出身的学生注定在人生的起跑线上就远远输给了同龄人,受基础教育的水平大大低于精英阶层,为了让他们尽可能获得公平的高等教育权利,1973年印度教育部要求各大高校要为表列种姓和表列部落学生留出20%的名额,同时将这类学生的录取分数降低普通标准的5%,该政策下达之初,执行效果并不理想,一方面高校并不愿意因此招收水平未达标的学生,另一方面表列出身的孩子基础太过薄弱,能达到已降低标准的也寥寥无几。到了80年代,印度教育部又多次将表列出身学生的录取标准降低,并为之提供丰厚的奖学金鼓励之继续深造攻读硕博学位,由此减小社会分化程度,帮助弱势学生完成高等教育。到目前为止,印度政府通过立法手段将表列种姓、表列部落学生的大学入学比例提高到27%,公立大学配额比更是高达49%,即使名额没有招满,也可以录取一部分没有达到分数线的学生先进行预科学习。

图源网络,与文无关

虽然印度政府此举出发是善意的,但也引起了巨大争议。印度高等教育体系尚不完备,教育资源紧缺,每年的“高考季”形势比我国千军万马过独木桥更为夸张,重点院校的就读机会本就竞争激烈,政府又强行分出一部分名额用于照顾低阶层群体,这让其他阶层的学生认为是一种“逆向歧视”。同时,各大高校也对此政策颇有微词,基础薄弱的学生依靠政策照顾进入大学,却没有能力完成相应课程,不仅给高校授课带来巨大困扰,也浪费了珍贵的教育资源。

不论是我国还是印度,教育永远是摆在人口大国面前的难题。每年的这个时候,都会有各路评论者发表对于高考制度的看法,纵观中国整个社会,谈“素质教育”尚是个奢侈的美好愿景,在筠蛋看来,

我国的高考指挥棒固然无情刻板,但确实是当前选拔人才的最优方式,绝大多数普通家庭的孩子,依然依赖且感激高考这一相对公平的选拔制度。

最后,祝今年高考的同学们考出理想的成绩!

喜欢本文/作者,文末赞赏一下表达支持吧!

▽

本账号系网易新闻·网易号“各有态度”签约账号

点击图片阅读文章