萨姆拉特·尤帕德亚(Samrat Upadhyay,1974—),尼泊尔出生的小说家,已经用英文写了六部小说,在西方世界有一定的影响。尤帕德亚在加德满都长大,21岁去美国,一直在美国工作、生活、写作。目前执教于印第安纳大学。尤帕德亚的小说以他本人在加德满都的生活经历为素材,生动地再现了一个像尼泊尔这样的发展中国家的现代城市生活。他是第一个在西方获得成功的尼泊尔裔英语作家,有人把他和拉希莉、基兰·德塞等南亚作家并称。这六部作品分别是:短篇小说集《在加德满都逮捕神灵》(2001)、《王室的幽灵》(2006)、《疯狂的国家》(2016);长篇小说《爱的古鲁》(2003)、《佛陀的孤儿们》(2010)和《城市之子》(2014)。

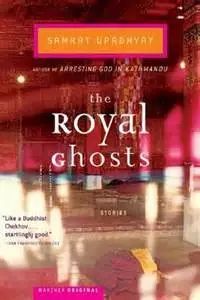

《王室的幽灵》(The Royal Ghost)共包括九个故事,基本以新世纪前后的加德满都为背景,为当代的尼泊尔人描绘出一幅群像。小说的主题,涉及尼泊尔的政局,如《避难者》(A Refugee)、《王室的幽灵》、《第三舞台》(The Third Stage)等,年轻人的婚恋,如《婚礼英雄》《钦塔玛尼的女人们》《城中一仆人》,种姓制度的局限和新老一代人的冲突,如《父亲、女儿》以及中老年生活如《第三舞台》等。总的来说,尤帕德亚的小说是以“题材”见长,写的是地域风情;在技法上,学习了当代英美短篇小说风格,在处理人物时主要写他们矛盾的一面。西方评论界对尤帕德亚的小说比较看好,称他为“一个佛教徒契诃夫”,还有人把他的小说和爱尔兰作家威廉·特里弗的作品做比较,认为他们在写人情世故方面有共同点。本小辑的三个短篇,皆选自《王室的幽灵》,霍顿·米弗林出版公司(Houghton Mifflin Company),2006年版。

《王室的幽灵》

那个六月的早上,一个星期六,整个国家在王宫内的杀人新闻中①苏醒过来。人们满头雾水地走在街道上。甘嘎对萨内茶馆里的那些常客说:“你们指望什么呢?他们是王族。隔三岔五发生点这样的事情是他们的命运。记得王室大屠杀②吗?”甘嘎以前在学校里历史没考及格,可关于王室大屠杀的那一课,此时不知怎的在他的脑子里却栩栩如生:在一八四六年那场野蛮屠杀的推动下,拉纳家族③掌了权,此后一个多世纪的时间里,这个国家给套上了专制统治的枷锁。他仔细琢磨了这一段历史,眼前出现了令人兴奋的画面:老王宫哈努曼宫④的鹅卵石庭院里,那些人的剑叮当作响;窃窃私语的谣言,兄弟反目,母子成仇;砍下来的脑袋被当作礼物呈献给复仇者;间谍和送信人夜半三更骑马出行;国王和王后吃着晚餐,与此同时,他们的孩子却在密谋要干掉他们。

他开始给其他人吹呼那段故事。“拉克西米德维王后⑤宠爱的大将军甘嘎·辛哈,被发现遭人谋杀了,她为此深受打击。她怪罪于潘德家族⑥,召集每个人到王宫的军械场集合。每个人都拔出刀剑,于是血战爆发了。此时,唯有荣格·巴哈杜尔·拉纳仿若无事。有人说一切都是他谋划的。等到血战结束,许许多多的尸体……”

“消停点吧,甘嘎!”一位认识甘嘎父亲的老常客嚷嚷道,“现在谁还关心王室大屠杀?”

“嚷什么嚷啊,纳蒂巴?”甘嘎说,“我只是看到了两者的相似处而已。”不过,很显然,茶馆里不会有人对封建时代的尼泊尔感兴趣,他们都刚刚从CNN的新闻里看到了王储迪彭德拉昨晚在王宫内枪杀了全家之后自杀的消息。甘嘎对王室没什么政治信念。他所嘲笑的也不仅仅是王室——他对掌权人物的不信任蔓延到很多层面。他讨厌那些连轻微交通违规都要索贿的警察们。他瞧不上那些贼精地抽取了“茶钱”才肯办理审核执照、许可证和其他文件的官僚们,而那些文件需要盖如此多的行政章印,你几乎都看不清上面写的是啥了。他厌恶那些说英语的阔女人们坐他的车到廓卡纳或达克辛卡利⑦去野餐的日子,他不得不听她们抱怨自己的车子里面有怪味,他的车开得太颠簸让她们头疼。一年前,他还拉过非政府组织的一伙工人去纳加阔特进行了一次办公室野餐。那天快结束的时候,他的乘客们坚持要让他洗脏盘子,说这项服务费是包含在车费里的。跟他们理论了半天后,他警告说,如果他们不放弃这种无理要求,他就自己开车走了。他们还是不干,他就径直钻进车子扬长而去。虽说放弃了车钱,但那种爽爽的感觉,他觉得也值了。另一方面,对于老弱病残,他又是绝对的关怀。他曾经义务拉过一些人去医院,他弟弟达玛为此很不理解。“开车挣钱是你的工作,”他责怪道,“你干吗要那么做?”

此刻,甘嘎一边喝茶,一边思忖着达玛对这些新闻会怎么想。达玛肯定会欣赏他讲的王室大屠杀故事,肯定会看到两起屠杀事件的相似性,肯定会为甘嘎竟然记得这些事情感到惊讶,尤其是因为达玛——而非甘嘎——一向是个好学生,历史尤其学得好,最终他考上了大学,拿到了学位。听到这些消息,达玛或许会哭——他是那样的软弱,眼睛里的泪水说来就来。过节的时候,他恳求甘嘎不要杀羊,还质问他手上沾满鲜血的事为什么不能让别人去干。在他们上学的那段日子里,达玛因为睫毛长、音调高、走路女里女气而饱受嘲笑。甘嘎只比达玛大上一岁,却要为弟弟出头,甚至要对付那些最凶狠的流氓。

茶馆里的每个人都在谈论王宫谋杀案。因为官媒上什么都不说,人们就看摆在柜台上的小电视里播出的CNN新闻。有些顾客说是首相在背后捣鬼,有人把握十足地说背后的主使是国王的弟弟贾伦德拉,他已经躲在城外——可现在他的碎尸被人发现了。“我们怎么能够断定王宫里面发生的事情呢?”茶馆主人说,“我们怎么知道这一切不过是一个谣言呢?没准是首相的阴谋呢,他在扰乱并转移整个国家的视线,进而攫取政权。”其他人都反驳他,说CNN新闻从来不撒谎。

几年前,甘嘎买了辆二手出租车。父亲去世后,给他留下了四十万卢比,他真不知道那人还有这么一笔钱。他喜欢开出租——喜欢开着快车穿城而过,在隐秘的街角超过那些大卡车和大货车,喜欢在狭窄的巷子里挤来挤去,喜欢在经过漂亮妞的时候把立体音响开得山响。拥有一辆属于自己的出租车,这给了他一种其他出租车司机享受不到的自由,他不必应付任何人,也不必遵守任何时间表。

达玛的生活则非常不同。他是个簿记员,为本市一个开了几家复印店的商人打工。顾客们进店来使用复印机、传真机、可以打长途的电话机。这是个热门生意,那商人每年都要开几家新店。甘嘎为弟弟高兴,二十三岁的年纪,就有了一份受人尊敬的工作。他的很多同学至今还在街角闲荡找毒品吸呢。

回到家,甘嘎洗了把脸,换了身衣服,然后就钻进出租车,朝城里驶去。城里到处都有人三五成群地聚在一起,脸上都是一副震惊的表情。许多本来早早开张的店铺此时已经关门了,在拉甘克尔街区,甘嘎看到路边上的一些人把头发剃光了,好像那位死去的国王才是他们的亲爹似的。这真让他惊讶,但旋即又意识到,这也是他那个弟弟能干出来的事——剃光脑袋哀悼国王,可国王根本都不知道他的存在。甘嘎想象着达玛秃头的样子,想着想着就笑了。如果他真的剃光了头,或者正寻思着要剃个光头,甘嘎会对他说:“那位国王是你什么人,呃?如果明天我死翘翘了,你大概不会为我剃光脑袋吧?”当然了,达玛会请求他不要说自己死这样的话,当然了,他会说甘嘎对他来说比任何人都重要。

在贾瓦拉克尔,一群女人在一所房子前漫无目的地乱转。当甘嘎开车慢慢驶过她们的时候,透过摇下的车窗,他听到她们在哭泣。他把车开到路边,停了下来,然后问她们:“这家里有人去世了吗?”

女人们看着他。“你没听说王宫里发生的事情么?”一个女人问道。他摇上车窗,踩了一脚油门。

甘嘎拧开了收音机。里面正播放着伤感的音乐——一把慢腾腾的折磨人的小提琴——通常是有国丧的时候才播放的音乐,于是他关了收音机。他塞进一盘拉姆·克里希纳·达喀的音乐磁带,跟着唱了起来。这歌让他想起了阿努,他家附近英国寄宿学校里的一位老师。有好多次,他开车带她兜风,给她放的就是这首歌,他最喜欢的歌。他很喜欢阿努,对于他们的关系进展感觉不错。然而,大约一个月后,她就开始回避他。无论怎么给她打电话,她都找借口不见他,后来有一天,他看到她和她们学校的另一位老师在一起,笑嘻嘻地坐在她公寓对面的那家餐馆里。第二天,他在那所学校附近拦住阿努跟她对质,她说她和那位老师之间没什么,当然她和甘嘎之间也没什么。“你必须知道——你是个开出租的,”她跟他说,“而我是个受过教育的女人。”他那张惊呆了的脸孔似乎促使她缓和了口气。“如果我误导了你,我很抱歉。”“是我的错,”他说,努力藏起受伤的感觉,“我误解了你的意思。”那些天,他总是看到阿努和那位老师在一起,周围的人也都在传言,说他们两个快要结婚了。一天下午,他在车里经过了一个上午的挣扎后,把车停在了他们身边,问要不要载他们一段。她愤怒地瞪着他,他冷笑了一下,开走了。他很快就为自己的所作所为感到难为情。然而,第二天,他又在她家对面的那家餐馆处候着,希望能看上她一眼。不过,她的窗户前只出现了一个人,那人手里夹着一支烟,正是那位老师。

在弟弟工作的那家店子外面,甘嘎把出租车停好了。达玛住在店后的一个小套间里。甘嘎不理解,弟弟为什么要住在普塔里萨达克一个这么挤的住处,他本可以继续和甘嘎一起住在戈达瓦里那个更为宽敞的套间里。“路上花的时间太多了,”达玛几个月前搬出去之前曾这么抱怨过。他九点半才上班;甘嘎七点钟就要出门,所以没法搭他走。但是,等甘嘎说可以晚点出车时,他弟弟又说:“可我老板想让我睡在普塔里萨达克,帮着看看店。”他解释说,最近普塔里萨达克和巴格巴扎的好多店面发生了不少入室行窃的事。

“我应该去看店才是,”甘嘎说,“看。”他举起胳膊,像个健美运动员似的鼓了鼓他的肱二头肌。他对健身很着魔,肌肉结成一块块的疙瘩,给人印象深刻。

达玛说,“你个白痴,大哥。就是心理作用,你不会懂的。抢劫的人怎么会知道我手里没有刀或枪呢?”

他是对的,没错。

周六的时候,甘嘎在中午前后通常会把车停在店外面,进去跟弟弟聊会儿天。有时候两人会出去吃午饭。今天,甘嘎估摸着达玛让王宫里的新闻弄得心情不好,心里还在想着如何款待弟弟。大概很难找到一个开门营业的地方了,但卡利玛蒂有一家新开的旁遮普餐厅,甘嘎一直想去尝尝——或者他们可以去看看有没有开门。另一位出租车司机告诉过他,那里的饭菜很棒,辣得够味,而达玛喜欢吃辣的东西。

甘嘎的手刚刚搭上店门,门吱嘎一声就开了。里面黑乎乎的,他摸索着走过那些传真机和复印机。通往达玛房间的门半掩着,甘嘎轻轻一推就开了。借着俯瞰庭院的一扇小窗子漏进来的光线,他看见了自己的弟弟,全身赤裸,还有另外一个男人也赤裸着身子,两个人挤在一张窄床上睡着。甘嘎发现床边有一只用过的避孕套,套口处打了个结。两人睡得正香——另外的那个男人实际上正靠着达玛的前额打着呼噜。

甘嘎带上身后的门,冲出店铺,迈向了人行道。他觉得恶心,就用手扶在出租车的车顶上,才保持住身体平衡。他不想久留,以免弄醒达玛,他迅速钻进出租车,开车走了,差一点撞上旁边的一辆三轮车。

大约一个月前,达玛提到过还有一个人,说是老板的一个亲戚,也开始在店里睡。甘嘎建议,既然老板现在找到了另外一个人看店,达玛可以回家和他住。但达玛说:“我老板想让我们两个人都留下来看东西。”甘嘎心想,达玛是不是在找借口啊,弟弟是不是已经厌倦了和他住一起了。别忘了,一周前达玛刚刚批评过甘嘎,说他不该和街坊的一个屠夫推推搡搡。“未必每个问题的解决都需要动粗,大哥。不管我走到哪儿,都能听到人们抱怨你。”

甘嘎问弟弟谁在抱怨。

“那有什么关系?”达玛反问道,“你怎么老是这么一副火爆脾气?”

他想说,总比你那软塌塌的样子好吧,可他知道这会伤害弟弟的感情,所以就只是笑了笑,捶了达玛的肩膀一下。

达玛抓着肩膀,在屋子里边跳边喊:“啊呀!”甘嘎走上前去想道个歉,达玛却一脚踢在他的腿上。“蠢驴!”他说,“会伤到人的。你不知道你有多强壮。”

甘嘎感觉自己像个白痴。类似的事情之前发生过很多次了。他亲昵地打一下达玛,达玛就疼得大呼小叫。

此刻,甘嘎漫无目的地开着车绕城乱转,对招手打车的顾客爱答不理。他没法集中精神于任何事情,所幸街上车不多,否则他真有可能出车祸。他时而开得很慢,时而玩命地开,猛踩油门,吓唬那些聚在街上和人行道上谈论当天新闻的人们。

过去的几个星期里,达玛时常提起他的同屋吉特,说他多么有意思。“他总是让我笑个没完,大哥,”达玛说,“我还从来没遇到过像他那样的人。”甘嘎心里觉得一阵奇怪的刺痛,接话说:“你们两人住那个小房间,地方怎么够啊?”

达玛不屑一顾地耸了耸肩。“我们没那么多东西——很容易解决嘛。吉特是个好玩的人。你见到他时就知道了。”

甘嘎把油门踩得更狠了。在达什拉特体育馆附近,一个交警冲他挥了挥警棍,示意他停车,可甘嘎猛打方向盘朝他冲了过去,差点儿撞上他,然后又把油门踩到底,溜走了。他的车子蹭到了一根杆子,随后飞速驶向塔帕塔利。

***

他爬上楼梯走向自己的房间时,房东高瑞申克叫住了他,问他城里的形势怎么样了,问他知不知道更多有关王宫事件的消息。“不知道,”甘嘎说。他的房东裹着腰布,从自己的房间走出来,慢吞吞地跟在他身后。“有传言说今晚举行葬礼,”高瑞申克说,尾随甘嘎进了房间。“你能想象吗?把你全家人都咔嚓了?我还是没法相信。听起来很不靠谱呢。呃,甘嘎,你想喝点什么不?太让人不敢相信了——我得喝点什么压压惊。”他一眼看到了甘嘎窗台上摆着的那瓶鲁斯兰伏特加。“我们喝点吧,好不?”甘嘎没有说话,算是默许了。

很快,两个人就喝得晕乎乎的。高瑞申克喋喋不休地揣度着王宫里发生的事情。他还悄悄回自己的房间搬了个晶体管收音机过来,把按钮调来调去想收到英国广播公司的广播。尼泊尔电台还在播放宗教哀乐。老收音机不太灵光,高瑞申克骂骂咧咧的。最后,甘嘎制止了他,问道:“哥,你对同性恋怎么看?”

高瑞申克的手还在摆弄收音机的调钮,反问道:“为什么问这个?王储是同性恋吗?”

“不,不,我只是问问。加德满都的同性恋好像越来越多了。”

“你是吗?”高瑞申克咧嘴笑了。

“如果你不想回答,那就算了。”

“恶心,这就是我的看法。他们都应该给抓起来游街,关到精神病院里去,我就是这么看的。我听说城里还有个同性恋俱乐部——你能相信吗?你知道谁是同性恋吗?”

甘嘎的心怦怦地跳了起来。

“那个在学校边上开网咖的帕门德拉就是个同性恋。他的两个手下都是他的情人。两个都是。我听说他还喜欢非常年轻的男孩,给他们钱让他们晚上在店里过夜。”

“帕门德拉?”甘嘎的车好几次拉过这人进城呢。他总是非常热情,问甘嘎的生意,问达玛的情况。甘嘎突然感到一阵颤栗,心想帕门德拉和达玛是不是也有那事儿,否则帕门德拉那次为什么要问他弟弟的情况呢?

下午剩下的时光里,高瑞申克在甘嘎的房间里出出进进,把最新的消息告诉了他。国家电视台和电台最终承认:昨晚,在王宫里,国王、王后以及其他王室成员在一起“意外”事件中身亡。王储迪彭德拉,官方目前公开的国王,处在昏迷状态,所以王子贾兰德拉被任命为摄政王。死者当天晚上要在帕斯帕提纳神庙火化。出殡的队伍将从朝尼陆军医院出发。“我想去,”高瑞申克说,“你想去吗?”

甘嘎摇了摇头。

“你就一整天坐在这儿发闷?走,我们去吧。叫上达玛。对啦,他今天在哪儿?你在城里见到他了吗?”

甘嘎咕哝着说,酒喝高了,有点头疼,他需要睡上一觉。高瑞申克走了后,他拴上门,拉上窗帘,躺在床上。他早应该知道的。达玛已经显示出种种苗头。八年级的时候,甘嘎偶然碰到过一个男孩,裤子褪到膝盖处,冲着达玛的屁股蹭来蹭去。达玛的脸上眼泪纵横,却没有向人求救。甘嘎将那男孩的脑袋使劲往后一扯,弄得他好几个星期都不得不戴着颈套。甘嘎警告当天下午围观看“热闹”的众人说:“你们谁再欺负我弟弟,取笑他,就是跟我过不去。”他还亮了亮从邻居那里偷来的那把大刀子。那个下午,在兄弟俩回家的路上,甘嘎叱骂达玛:“你为什么不喊人救你?”

“我就是有点害怕,”达玛说,眼里都是泪。

“你还是应该还击啊,”甘嘎温和地说。他们快走到家的时候,他把手搭到了弟弟的肩上,用指关节揉擦着他的脑袋说:“别担心,只要有我在,谁都不能把你怎么样。还有,我不会告诉爸爸的。”

达玛擦了擦眼泪,感激地看着他。后来,甘嘎独自一人的时候,一想到弟弟落在那个流氓手里的无助样子,他的眼圈就忍不住湿润了。他发誓一定要时时保护好达玛。他做到了,甚至还能保护弟弟免受父亲的责打。

爸爸对两个儿子过于严厉了,尤其是在他们年幼丧母之后。每次不听话,他就用手杖打他们。对甘嘎,他更为粗暴,常让逆反的甘嘎大吃苦头。对于挨打,他都是咬紧牙关硬撑下来了,哪像达玛,不是抽抽搭搭,就是放声大哭,一个劲地跟爸爸求饶。每次看到弟弟遭罪,甘嘎的心都要碎了,很快,当爸爸再抡起手杖时,他开始挡在达玛的前面。等两个孩子大了些,爸爸态度变软了,主要是因为甘嘎不屈不挠的反抗。有一次,甘嘎从他手中夺过手杖,啪的一声就扔到身后。爸爸临死时躺在床上,边喘边咳,为自己的粗暴向甘嘎道歉。甘嘎握着那个男人的手,一声没吭。

这会儿,他打开电视,里面正在直播医院里的举国告别仪式。人们正在往王室成员的遗体上撒鲜花,那些遗体都裹着白布。死者的脸看起来灰白扭曲,带着他们死前最后一刻的惊骇。甘嘎关上电视,正在此刻,门外响起了重重的敲门声。“哥,哥。”是达玛。

甘嘎一动不动,屏住了呼吸,可门外的敲门声还在继续,达玛大声喊道:“哥,开门。我刚才听到你的电视在响。”

甘嘎终于走向了门口。

“哥,没什么事吧?”达玛问道。

甘嘎不理他,自顾自走向自己的床。

“你听说王宫发生的事情了,对不对?”达玛问道。

“我现在不想和你说话。”

“怎么了你?我做错什么了吗?”

甘嘎躺在床上,无法正视弟弟。

达玛坐在他身边。“哥,我做什么了?”

“我今天看到了某些事,所以心情不太好。”

达玛一脸迷惑。

“现在你走吧。以后也别来看我。”

“我做什么了?至少告诉我,我做了什么吧。”

“我以前从不知道你是这样的人。”

“什么——?”弟弟似乎明白了点什么,“是不是有人跟你说我什么了?”

“不需要有人跟我说什么。我自己的两只眼睛亲眼看到的。”甘嘎指了指自己的脸。

“你去过店里了?”

甘嘎没有回答,达玛看着他,沉默了好一阵。然后,他用两只手掌擦了擦脸,站了起来。“好吧,如果是因为那个的话,那我能做什么呢?”他朝门口走去,却没有离开。他只是在那儿站着,过了一会儿又回到了床边。“我一向就是这样的,哥。这还不明显么?为什么你现在的样子就好像天都塌下来了?”

甘嘎的脸上毫无表情。

“你怎么就觉得自己比我强呢?你开出租,因为你找不到一份像样的工作。你看你——总是在打架,女人都躲着你走。别人和我说起你,就没有一句好话。至少别人没说过我什么坏话。”

“那是因为他们不知道你是个同性恋,”甘嘎说着,坐了起来,“告诉我,这事情发生多久了?”他控制不住自己——一把抓住了弟弟的衣领。达玛扭动着想挣脱他的控制,可甘嘎抓得更紧了。达玛拼命想挣开,结果把衬衫扯破了,一只袖子只剩下几根线挂在那里。他们拳打脚踢,滚到了地板上,甘嘎压在上面。他用膝盖压住达玛的两只胳膊,前臂顶着达玛的喉咙,一边加力一边说:“我他妈的该跟别人说什么呢,呃?同性恋的哥哥,他们会这么叫我。”说着说着,好像突然意识到了自己在做什么傻事,甘嘎赶紧松开手,达玛揉着自己的脖子,呼吸慢慢地平复下来。

门口响起重重的敲门声,甘嘎起身去看是谁来了。房东太太,高瑞申克的老婆,此刻正站在门口。甘嘎把房门半掩着,所以她也没法看到里面。“这帮当帮当又喊又叫的是干什么呀?”她问道。她对达玛总是温声细语的,但从没费过心思假装自己有多喜欢甘嘎。“你不是在揍你弟弟吧,对吗?”

他当着她的面就关上了门,并且上了锁,然后再走过去查看弟弟的情况。达玛依旧躺在地板上,呼吸声很粗重,不过脸上已经渐渐有了血色。“哥,”他嘶哑着嗓子说。

“你最好走吧,达玛。”甘嘎说。

达玛摇摇晃晃地站了起来。他低头看了看被扯掉袖子的衬衫,又看了看哥哥。他转身走出了房间。

晚上剩下的时光里,甘嘎就待在屋子里喝酒。大约七点时,高瑞申克敲他的房门,让他把门打开,说需要和甘嘎谈谈。甘嘎只是不理。十一点,他喝得非常醉了,于是打开房门,跌跌撞撞地下了楼。他在附近胡乱转悠。下了点小雨,街上湿湿的,好几次他都走失了脚,跌倒在水坑里。在商店附近的那棵大树下,一群年轻人正聚在一起,甘嘎很快就认出了他们,都是达玛以前的老同学。看到他走过来,他们停止了聊天。

甘嘎身子晃悠着,问道:“你们这些蠢货这么晚了还在外面干什么?”

“谈谈王宫里发生的事情呗。”

“有什么最新消息?”

“简直是扑朔迷离,不过,人人都说是贾南德拉在背后使坏。”

弟弟杀死了自己的哥哥。甘嘎的右手做出手枪的样子,瞄准他们,一个一个地枪毙他们,每射一下,嘴里还跟着“啪”的一声。他们都在笑他,其中一个咕哝着说了他什么,他没有听清。

“达玛怎么样?”有个人问道。几个人交换了下眼神。

他们一直都知道?无论怎样,他才不会上钩呢。他为了弟弟和多少人打过架啊?“达玛挺好的。”他说,然后接着往前走。走了一会儿,他走到帕门德拉的网咖。店里的灯还亮着,于是他走到窗户前冲着里面偷看。帕门德拉坐在一台电脑前,眼睛死死地盯着屏幕。每过一会儿他就敲点什么,屏幕就会随之变化。某一瞬间,他朝着窗户瞥了一眼,不由吓了一跳。他带着质疑的神情举起一只手,然后走向门口。

“有进一步的消息吗?”甘嘎问道。

“是迪彭德拉干的,”帕门德拉说,“我们的新闻可能不报,不过网上已经铺天盖地了。”他停顿了一下。“你喝醉了,对吗?”

甘嘎坐在店铺的台阶上,问帕门德拉能不能给他一支烟。他很少抽烟,但他知道帕门德拉抽。帕门德拉从兜里摸出烟,坐在甘嘎身边,把两人的烟都点上了。甘嘎的嘴里给烟熏得火辣辣的。

“谁能想到呢,”帕门德拉说,“迪彭德拉能干出这样的事情?不过,谁知道呢?可能背后有个大阴谋。”

“有可能,有可能,”甘嘎说,“可能是那个王太子干的。这些掌权的人都疯了。我们怎么知道关起的门背后发生的事情?我们甚至连自己亲戚的事情都弄不清楚。”他含含糊糊地说。

“是啊,是啊,”帕门德拉说,“事情的真相,你我永远无从得知。不过,还是令人悲哀。比兰德拉国王是个非常好的国王,不是吗?他让我们有了十年前就想要的民主。”

“对我来说,真的没有什么分别。一个国王或者一个别的什么——一个政治家或什么的。他们都是一样的。”

“那为什么你看起来如此难过?为什么今天晚上要喝得烂醉?”帕门德拉用胳膊搂住甘嘎,“以前还真不知道你有这么多愁善感。每个人都觉得你是个粗汉。”

帕门德拉的触碰让甘嘎很不自在,于是动了动身子。他在台阶上掐灭了烟卷,然后摇摇晃晃地站起身来。他说:“我想问你点事。有些私密。”

“什么事?”

“别生气啊。我只是听别人说了,觉得好奇而已,”他颇花了点时间才组织好说辞,“我听说你是个同性恋。是真的吗?”

帕门德拉瞪了他一眼,接着爆发出一阵大笑:“谁告诉你的?人们是这么说我的吗?”

“这么说你不是喽?”

“下个月我要去贾纳普尔结婚。等我把新娘带到这里,你就明白了。”

“那为什么别人说你同性恋?”

“问他们去,”帕门德拉说,“这是尼泊尔。人们没有任何根据就可以随意开谈。看看今天发生的事吧。我们已经听说过多少说道?你听说过那个占星学家的说法吗?据说他警告过国王马汉德拉⑧,说他的孙子迪彭德拉的生日非常不吉利,它会毁了整个王室家庭。要是老听别人说什么,你真的就没法过日子了。再说,就算我是同性恋,那又有什么大不了的?关其他人什么事?”帕门德拉继续说着人们干预他人生活的话题,但是甘嘎已经听不下去了。他太累了,此刻只想着他那张舒适的床。

随后的几天里,王储迪彭德拉的丑陋行径浮出了水面:吸了毒,醉醺醺的,为了一个他想娶的姑娘跟母亲作对;那天晚上,他先去了王宫的酒吧,然后又去了自己的房间,回酒吧的时候全副武装,把每个人都干掉了。但人们却拒绝相信这一点。他们在大街上焚烧轮胎,翻来覆去地说贾兰德拉的坏话——迪彭德拉杀人后自杀,在两天后死去,贾兰德拉被任命为新国王。警察试图控制住暴民,最终动用了催泪瓦斯。政府宣布了宵禁令,很快,夜里大街上就空荡荡的了。

对甘嘎来说,所有这些只是激起了他的一点点兴趣而已。高瑞申克后来碰到他时说,尽管他知道自己老婆不是这个世界上最有礼貌的人,但她仍然是房东太太,甘嘎应该给予一定的尊重。“你可以在外面打架,”他对甘嘎说,“但是别在我的房子里帮当帮当动手打人。”甘嘎当着他的面把门摔上了,心想无论如何也要尽快搬出这个屋子,也许离开这个城市,只要上了自己的出租车,开到哪里都行,反正再也不想见到达玛。他心里越这么想,就越觉得这个想法合情合理。谁还能让他留在这个城市里呢?以前阿努搭他的车时,他还想象着在这儿成个家,一个属于他自己的温馨小窝,在那里生儿育女。可是现在,他还有什么理由待在这里呢?

他把衣物和其他物品塞进了两只箱子。银行里大约还有两万卢比,他可以找其他时间回来取走。现在,最重要的是离开,远远离开这一切。他给高瑞申克留了张字条,告诉他自己会回来付下个月的房租,屋子里剩下的东西,他可以随便用随便扔——其实也没有多少东西,只是一些锅碗瓢盆,一把椅子,床上用品,还有一只空的铁箱子。

向晚时分,甘嘎把箱子放进了出租车,即便这会儿,他也不知道自己要去哪儿。他在其他地方没有朋友;他的大多数朋友都是在加德满都工作的出租车司机。他突然想起一个朋友,他现在住在赫托达,开大巴的,跑加德满都到比拉特纳加尔的路线,好像是这样的。甘嘎听说这个朋友混得不错,他也许可以跟他住上几天。他也可以住旅店——他不在乎。他现在还有足够的钱,假如钱都花光了,对他来说最坏的结果是什么呢?大不了把车卖掉。不管出现什么状况,他都不会回头了。

他开车出了城,经过桑科特镇,开始爬山路,这条陡峭、蜿蜒曲折的山路将把他带出谷地,就在这时,他开始泪流满面。他把车停在路边,头靠在方向盘上。他不能这么做。他不能就这么离开达玛。他一生都在护着他的小弟弟。谁去和那些让达玛生活在地狱里的人作战呢?甘嘎看着车窗外。外面正慢慢变黑,许多大卡车沿着公路的坡道慢腾腾地上上下下。这座城市在他脚下延展,点点灯光闪烁其中。他坐在出租车里,直到天完全黑透,才掉转了车头。

当甘嘎沿着加德满都的大街疾驶时,他决定径直去达玛的店铺,敲门,请求弟弟原谅。不过,要是吉特在那儿怎么办?他能面对他么?他觉得自己做不到,于是把车直接开回了戈达瓦里。明天早上再打电话给达玛,问他怎么样了。他们可以找个地方见面,也许就在那个旁遮普餐厅。甘嘎会对他说,他对自己的所作所为非常抱歉,还有就是达玛说得对:甘嘎经常意识不到自己有多么强壮。他不会再提吉特的事,也不会再提自己看到的事。

也许晚饭的时候,他们可以聊聊王宫里发生的事情,聊聊国家的未来走向,聊聊毛派武装分子会不会利用这种不稳定,趁机进攻首都,把首都彻底接管了。“哥,迪彭德拉杀死了自己的父母和怀孕的妹妹以及弟弟,”达玛会说,“人怎么能够那样呢?”甘嘎会安慰他说:“别放在心上了,达玛,王室里发生的事情我们永远也弄不懂。算了吧。”他会跟他讲讲王室大屠杀,骑在马上的人,染血的院子,午夜里砰砰的枪声。

转念又想,他不能这么说。说那些王室的幽灵有什么意义呢?不说那个,他要跟达玛说:“吃吧,吃吧。你都瘦得皮包骨头了。”达玛则会埋着头啃东西吃——咖喱羊肉,玛沙拉羊肉,或者他们点的别的什么菜——他会说,在这样一个时代里,我们能做的最好的事情也许就是吃好喝好了。

①2001年6月2日早晨,尼泊尔王国传出一条震惊世界的消息:王储迪彭德拉(1971—2001)开枪打死了包括父母在内的多位王室成员,然后自杀。据说,迪彭德拉王储是因为择偶问题与他的母亲发生争执才开枪行凶的。

②王室大屠杀(Kot Parba),史称“考特广场屠杀案”,尼泊尔历史上一次著名的由政治纷争而酿成的宫廷屠杀,发生于1846年9月15日。

③拉纳家族(Ranas),1846年,亲英的廓尔喀军人忠格·巴哈杜尔·拉纳(1817—1877)发动政变,夺得尼泊尔军政大权和世袭首相职位,国王的大权旁落,徒具虚名。拉纳家族的独裁统治使尼泊尔实际上落入英国人的掌控中。

④加德满都的皇宫,宫门前极为醒目地竖立着一尊神猴哈奴曼的塑像。

⑤拉吉亚·拉克西米德维王后(1814—1900),尼泊尔沙阿王朝的最后一任君主拉金德拉·比克拉姆·沙阿(1816—1847在位)的小王后,当时掌权者。

⑥潘德家族是当时朝廷中的一大家族,与塔帕家族是死对头。拉纳家族即属于潘德家族。

⑦廓卡纳和达克辛卡利都是加德满都郊外的景点。

⑧马汉德拉,比兰德拉国王的父亲,

1972

年去世。

载于《世界文学》

2017

年第

6

期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

(公众号责编:文娟,校对:春华)

世界多变而恒永 文学孤独却自由

2017

年《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:

0200010019200365434

微店订阅

★

备注

:

请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:

010-59366555

征订邮箱

:

[email protected]