(一)改革开放以来的社团立法与社团实践

其一,体制上的“放管”策略。

任何一个国家的社会团体发展,首先都要依托于国家立法的总体框架,中国也不例外。

新中国的社团立法,始于1950年9月政务院颁布的《社会团体登记暂行办法》。1989年10月,国务院发布《社会团体登记管理条例》取而代之,方开始了新的立法进程。从那时起,作为社会团体登记管理机关的民政部门,就力图在《基金会管理办法》、《社会团体登记管理条例》等单行性、程序性办法或条例的过渡基础上,制定统一的结社立法。为此,在1990—1992年间,当时的民政部社团司基于“清理整顿”和加强社团管理的需要,编辑出版了相关立法资料,起草了《结社法》草案,并在全国主要省市召开了结社立法座谈会、研讨会。但结社实体立法因各种压力和谨慎考量并未能如期出台。1998年,国务院对《社会团体登记管理条例》进行了修订,但仍保持了原《条例》中登记机关与业务主管部门的“双重管理体制”,这一立法的主导取向依然是以控制为主导的“预防制”。与此同时,社会团体则以稳定上升的态势继续发展,这就使得仅仅程序性的《社会团体登记管理条例》,已远远不能满足社会团体发展和监管的需要。于是,国家登记管理机关逐渐搁置统一的实体立法的思路,转而寄希望于三大条例(《社会团体登记管理条例》、《基金会管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》)的修改,来进行重要的制度变革和创新。其核心就是适应新形势,彻底改变过去那种备受诟病的“双重管理体制”,确立保障自由和权利的“直接登记”新体制。这是因为,“双重管理体制”虽然保证了社会组织在政治上的可靠性,但是,“主管部门把关本身就意味着承担责任,要是不熟悉社团的负责人,很多业务主管单位是不愿意承担管理责任的”。其结果就是,“这个体制原意是挡住政治上不可靠的社会组织,带来的副作用却是,把不该挡的全挡住了”。于是,找不到主管单位的社会组织便采取了私下活动,使得大量社会组织游离在监管之外,进而导致“更多的社会组织处于监管真空状态”,对此,学者们估计其数量为800多万个。

与此同时,也造成政社不分,行政化倾向严重,“导致这些社团组织滥用权力、到处敛钱、缺乏活力”。

中国加入WTO后,民间成立社会组织的需求迅速膨胀,原来一些决策者所担心的社会组织与政府唱对台戏的情况并没有发生,社会组织反而为政府减轻了很多工作负担。为此,国家登记管理机关开始鼓励地方做一些制度创新探索。从2009年7月民政部与广东省签订“部省合作协议”、推进社会组织改革与发展开始,迄今,民政部已和17个省份签订了合作协议。北京、天津、浙江等省市已先后探索双重管理体制改革,实行部分社会组织的直接登记,例如,青岛等城市为了绕过登记注册的高门槛,就率先实行了社区社团备案制。基于以上探索,在2012年3月召开的第十三次全国民政工作会议上,时任国务院总理温家宝明确提出“要加快社会组织登记管理体制的改革,简化登记管理的程序,对一些社会组织采取直接登记的形式”。而此时,民政部也早已做好了改革之后如何监管的准备,20多个配套政策草案早已制订出来,但是,社会团体立法“千呼万唤就是不出来,十年磨一剑就是不出来,百万个社会组织期待它就是不出来”,恰是由于“三大条例”迟迟未能修改,这些配套措施也就无法发布。这里既存在一些决策者仍对社会团体可能对抗国家有所担心等原因,也存在一些部门基于自身权力范围的衡量与博弈,当然还有维稳压力的因素,因而并不是十分简单的事情。

目前,正在向社会征求意见的2016年《条例》修订稿反映了一些重要的改革举措,如四类社会团体可以直接登记,但也有一些保守的成分,如双重管理体制依然对一定对象有效。

当我们从30多年来社团立法的整体走向来看,那就不难发现其中的某些纠结。

登记管理机关在统一立法(制定结社法或社会团体法)还是分散立法上(先行颁布单行法规)、在“双重管理体制”的废立上、在采取“预防制”还是“追惩制”上等等,都有倾向前者的动力和压力,但又有选择后者的无奈和徘徊,这就形成了立法中的控制主义和管理中一定程度的放任主义相并行的总体特征。而登记管理机关一位负责人在一次会议上也曾针对温家宝总理的讲话直言到:“一个大国总理能够讲到这个程度,要求得这么清晰,还要怎么到位呢?”这或许是因为在一些决策者和相关部门中并没有达成共识,直到今天的《条例》修订稿,其登记与管理上的区别对待和等级划分等,依然带有某种“妥协”迹象(具体问题将在后文展开)。

其二,研究机构的呼吁谏言。

从90年代后期开始,清华大学NGO研究所、北京大学非营利组织法研究中心等研究机构相继涌现,随之社团立法的民间吁求和努力也日渐提高,但究竟采取什么样的立法主旨(促进法还是管理法)、立法模式(组织法还是行为法)、规范体系(统一立法还是分散立法)、制度框架设计(许可主义还是准则主义或自由设立主义、预防制还是追惩制)等等,则一直存有争论。如在名称上就有《结社法》、《民间组织法》、《社会团体法》、《非营利组织法》等不同表达。其中,《结社法》的思路凸显的是宪法上公民结社自由权利的保障和维护,包括对政治结社、政治参与的规制与设计,均明显带有某些“公法”的味道;而《民间组织法》(《社会团体法》、《非营利组织法》)的思路则更侧重于社会组织的设立、组织、活动和日常管理,凸显的是“民间性”和“非政治性”,更主要是一种“私法”或“社会法”属性。由于《结社法》必然会涉及很多“敏感”问题,而且与政治体制改革会发生某些关联,因此,《民间组织法》(《社会团体法》、《非营利组织法》)要比《结社法》更加务实、更加便捷、也更符合中国国情。此后,这种思路就成为各种社会组织立法讨论的主导倾向,中国社会科学院法学研究所、北京大学、清华大学的研究机构都曾提出过民间组织基本法的建议稿,其中2012年北京大学的《中国非营利组织法专家建议稿》较为成熟。2013年4月,清华大学NGO研究所、明德公益研究中心和《中国非营利评论》共同举办了“结社权法律化和社会组织立法系列沙龙”,对社会组织立法的思路原则和现实路径等等进行了细致的学术讨论,也提出了相应的呼吁和对策。这些反映了社会上对社会组织立法的热切诉求,它并没有太多考虑社会组织是否会与国家对抗的风险问题,而是

重在立足全球社会组织发展和规制趋势,强调公民结社权利和社会组织的民主法治功能,进而推进中国社会的有序转型和良性构建。

其三,社会组织的迅速成长。

随着经济发展和社会分化,人们结社的愿望和需求越来越高。国家的相关统计数据显示,截至2015年底,全国共有社会组织66.2万个,吸纳社会各类人员就业734.8万人,全年累计收入2929.0亿元,支出2383.8亿元,形成固定资产2311.1亿元。如果单就社会团体来看,2001年,全国共有社团12.9万个,而到2015年底则达到了32.9万个,15年间净增20万个,增比达255℅。此外,还有大量活跃在基层社会的各类草根组织,如合唱队、同乡会、校友会、郊游俱乐部、业余体育爱好者协会、文学社、读书会、宗教团体、兴趣团体、联谊会、学生社团、疾病康复团体、老年社团、网上社团等等,没人能说出它们的具体数量,但学者们估计有800多万个。这在一定意义上表明,中国的确正在发生一场广泛的社团革命,社会团体在政治、经济、文化和社会生活的各个方面都发挥着重要的作用。而

面对这些迅速崛起的大量社会团体,现有的三大条例都明显滞后,制度供给明显不足,因而也就难以有效发挥应有的引导和规制作用。

综上可以看出,政府部门很清楚中国民间组织的发展态势和它们对深化改革与社会转型的重要意义,也一直在努力推进政社分开的社团管理体制改革,旨在发挥社会团体的独立性和自治功能。

然而,一些决策者和部门也很担心由此而来可能出现的社会团体对抗政府的风险,因此,在社团立法上就缺少足够的共识。但同时,民间的立法呼声和积极性则较为高涨,现实生活中社会团体发展的势头也十分迅猛,从而形成了强烈的立法需求和巨大的社会压力。在这种情况下,就使得政府部门在“放”还是“管”的原则、范围和方式上出现了纠结与徘徊,而

其主导倾向依然是有限许可、双重监管的管制主义。这种立法取向无疑保障了政府对社会团体的有效监管,但却阻滞了社会团体的活力,甚至抑制了新兴社会团体的成长和功能的发挥,与当下“四个全面”的全新战略要求不相适应,为此,国家才把社团立法列入重点领域立法范围予以制度重建。

(二)《条例》修订稿的进步与局限

为落实十八届三中、四中和五中全会精神,民政部刚刚拟定了《条例》修订稿,面向社会进行意见征询。正如《关于‹社会团体登记管理条例(修订草案征求意见稿)›的说明》所指出的,这个《条例》修订稿在降低准入门槛,培育、支持、鼓励城乡社区服务类社会团体发展,明确四类直接登记社会团体范围,健全内部治理机制,建立信息公开制度,加强监督管理力度和建立综合监管体制等方面,都有很大的突破和创新,它为草根社会组织发展开辟了广阔空间,使四类社会团体在直接登记(统一登记)制下获得更自主、更灵活的业务平台,从而能够保障社会团体健康有序发展,并在推进“四个全面”战略布局中发挥更重要的作用,这无疑是个很大的进步。然而,从未来的发展趋势看,这个《条例》修订稿还存在一定的局限,还有一定的改进空间。主要有以下几个方面:

一是对双重管理体制缺乏必要的论证,法理依据不充分。

我们知道,由登记管理机关负责登记和监督管理、由业务主管部门负责业务指导和日常管理的双重管理体制,是1988年《社会团体登记管理条例》最初确立的,后来在1998年《条例》修订中得到了进一步强化,并在社团管理中发挥了重要的引导和规制作用。然而,这种双重管理体制毕竟是一种预防性的、管制主义的模式,随着社会团体数量的持续增长、功能增强,特别是在改革深水区的负面清单制度、治理体系和能力建设、法治社会建设等对社会团体功能的迫切需要,它对社会团体发展的掣肘作用就日益凸显出来了。因此,这些年来,废止双重管理体制、采取直接登记(统一登记)制的呼声渐高,国家登记管理机关也在广东等地进行了试点探索,并取得了较为理想的效果,为《条例》修订稿设定四类社会团体直接登记(统一登记)制奠定了良好基础。不过,让我们感到稍有遗憾的是,《条例》修订稿第三条第二款规定,除了四类直接登记外的其他社会团体,即行业协会商会,在自然科学和工程技术领域内从事学术研究和交流活动的科技类社会团体,提供扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学服务的公益慈善类社会团体,为满足城乡社区居民生活需求、在社区内活动的城乡社区服务类社会团体以外的社会团体,以及法律、行政法规和国家规定必须有业务主管单位的全国性行业协会商会,“应当经其业务主管单位审查同意,并依照本条例的规定进行登记”。这样,就导致人文科学和社会科学类的社会团体,在扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残、救灾、助医、助学服务之外的其他公益慈善类社会团体(如性别平等、儿童保护、民生权益、环保等),以及为满足城乡社区居民生活需求但却跨社区活动的城乡社区服务类社会团体等,必须服从双重管理体制的约束。双重管理体制也许有其现实的必要性与合理性,然而《条例》修订稿以及关于《条例》修订稿的说明对此却没有给出清晰的正当的论证,致使人们感觉《条例》修订稿违背了法权平等原则,这不能不说是本次《条例》修订稿的一个遗憾。

二是立法中的管制主义策略依然延续。

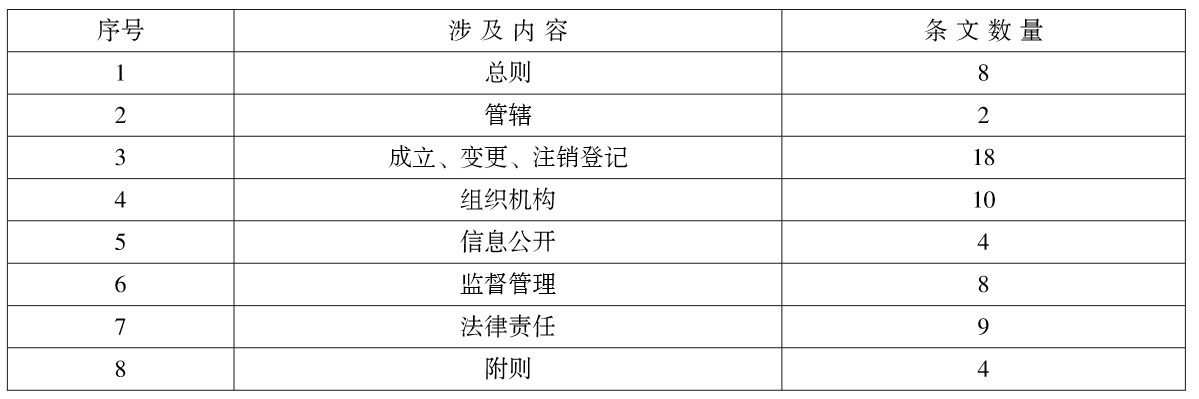

纵观国外的结社立法,在立法指导思想和定位上,有“预防制”与“追惩制”之分、“管理法”与“促进法”之别。也就是说,各国在立法时,有的是采取管理本位的立法模式,有的是采取保障本位的立法模式,而有的则是采取均衡模式,不同的立法模式反映了不同的规制导向和目标追求。就本次《条例》修订稿而言,它总共有9章63条,其条文分布如下图所示:

可见,这个程序性的《条例》修订稿尽管在第一条就开宗明义:“为了保障公民的结社自由,维护社会团体的合法权益,加强对社会团体的登记管理,促进社会团体健康有序发展,制定本条例”,但它基本仍是从如何登记管理的目的出发来设定管理范围、登记程序、管理权限和处罚方式的,因而并没有多少对社会团体保护和支持的条款。当然,这可能与它仅仅是一个程序性条例的局限有关,但确实反映出其管制主义的立法导向。这种立法固然可以更好地维护秩序稳定,但过于严苛保守的管制主义,则会抑制社会团体的活力和其应有功能的发挥,法治社会建设也必将受限,因而,从改革发展和社会转型的长远目标来看,是存在一定缺憾的。

总之,无论是上世纪九十年代以来的社团立法,还是这次承载着社会希望的2016年《条例》修订稿,都是基于政治体制和社会稳定的考虑而采取许可主义、管制主义的路径,并根据形势发展需要而进行渐进的、审慎的赋权。

也许,这一策略能够保持政府的控制能力和可靠秩序,但却难以适应社会团体发展和深水区改革的新形势,难以通过有效的制度供给和法律环境来塑造社会团体的能力与功能,进而为落实“四个全面”和推进法治社会建设提供动力和支撑。因此,需要进一步反思和完善。